2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

2025 (140)

2026 (5)

▲ 余英时与张充和

在海外华人文化社群中,余英时先生与张充和女士的文字因缘早已传为佳话。首先,余、张两人均为钱穆先生的学生,多年前钱先生过九十岁生日时,两人曾合作完成了一组祝寿诗——那就是,由余先生先写四首律诗,再由充和将整组诗写成书法——赠给钱先生。当然,除此之外,他们之间还有许多类似的文字合作。

早自1961年张充和与丈夫傅汉思从加州搬到康州,他们便与余英时开始文字交往。汉思一向研究汉代文学,而当时余先生(在哈佛)也正专攻汉代史。由于哈佛与耶鲁相离不远,故彼此在学术上时有联系。

余先生和充和虽会面较晚,但由于两人都师从过钱先生,后来一见如故,成为了忘年交。1968年春,充和到哈佛表演昆曲,那时余先生曾写了一组赠诗给充和,多年后居然引起了一场中国大陆和美国读者的「和诗热」。1977年余英时从哈佛转至耶鲁历史系任教(直到1987年才转去普林斯顿),前后有十年在耶鲁大学与汉思及充和共事(汉思在东亚语文学系教中国古典文学,充和在艺术史系教书法),彼此之间的关系自然更加密切。

▲ 张充和与傅汉思

我以为,在目前充和的海外朋友中,余英时或许是对充和“相知最深”的一人,故他能对充和的艺术本色做出精确的表述。例如,有一回充和向余先生展示她刚“发明”的菱形六角盒,盒内装有乾隆时代的一块墨——原来那次充和一时临机应变,费了老半天,把丈夫汉思买来的裱盒改装成仿古的墨水匣。充和一边打开墨水匣,一边对余英时说:“你看,我多么玩物丧志。”

没想到余先生立刻答道:“你即使不玩物,也没有什么‘志’啊!”

余先生那句话刚出口,充和已大笑不止。我以为只有像余先生那样真正了解充和真性情的好友才说得出那样的话。那句话就妙在一种既调侃又敬慕的语调中。

▲ 张充和《曲人鸿爪》

的确,余英时一向十分敬慕充和女士那种“没有志”的艺术生活——包括她那随时可以进入唱曲和自由挥墨的心境。

相形之下,由于今日社会环境的改变,许多人都已经无法再过那种优雅淡泊的生活了。或许因为如此,1982年余先生在充和的《曲人鸿爪》书画册中所写下的题诗,就表达了对这种情况的无奈:

卧隐林岩梦久寒,麻姑桥下水湍湍。

如今况是烟波尽,不许人间有钓竿。

必须说明,以上这首七绝原是余先生写给钱钟书先生的旧作。但放在《曲人鸿爪》中,却令人大开眼界——它提醒我们,今日的政治和社会环境“不许人间有钓竿”,所以多数人已经不可能再过那种优游林下的生活了。相较之下,充和何等幸运!

我以为充和一直是一个踏实独立的淡泊人。她的诗中就经常描写那种极其朴素的日常生活内容:

一径坚冰手自除,邮人好送故人书。

刷盘余粒分禽鸟,更写新诗养蠹鱼。

──《小园》诗第九

游倦仍归天一方,坐枝松鼠点头忙。

松球满地任君取,但借清阴一霎凉。

──《小园》诗第二

可见,充和平日除了勤练书法和昆曲之外,总是以种瓜、收信、养鸟、写诗、观松鼠、乘凉等事感到自足。那是一个具有平常心的人所感到的喜悦。在她的诗中我们可以处处看见陶渊明的影子。

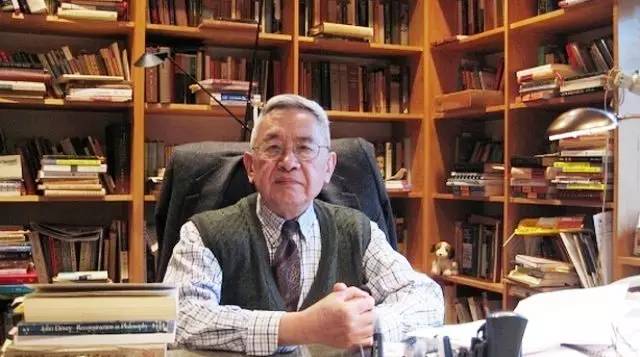

▲ 余英时先生

在所有朋友中,余英时大概是为充和题字最多的人。在她所收藏的另一部较新的书画册《清芬集》里,充和曾请余先生作为第一位题诗者——顺便一提,该集封面是陈雪屏先生(即余先生的岳父)於1983年(癸亥)为充和题签的。总之,在他给《清芬集》的〈浣溪纱〉(1983)题词中,余先生不忘提起充和寄情曲艺和诗书的艺术生涯,真可谓知音之言:

绝艺惊才冠一时,

早从烂漫证前知,

便携歌舞到天涯。

闲写兰亭消永昼,

偶裁凤纸寄相思,

任他镜里鬓添丝。

后来1985年充和自耶鲁退休,余英时的赠诗是:

充老如何说退休,无穷岁月是优游。

霜崖不见秋明远,艺苑争推第一流。

▲ 曲家吴梅

以上这首“退休诗”一直到十五年后(2000年)余英时偶然重访耶鲁校园时,才有机会在《清芬集》下册中以题字的方式补上。此诗提到充和的两位恩师——即霜崖先生(曲家吴梅)和秋明先生(书法家沈尹默)——特别令人感动。今日斯人已去,但充和每日仍优游在传承自两位师长的艺术境界中。诗中好像在说:充和的两位名师虽各有擅长,但充和却能以她那青出于蓝之才,而兼二者之才,故自然成为当代昆曲和书法的第一流。我想,若非充和的知音,余先生绝对写不出这样的诗来。

▲ 书法家沈尹默

由此也令我想起:1968年在哈佛的曲会中,余英时为充和所写的一组诗,早已注定了这段友情和文字因缘之间的密切关系。

1968年的春天,充和带着她的女弟子李卉(即张光直夫人)到哈佛表演昆曲。那天她们演唱《思凡》和《牡丹亭》里的〈游园惊梦〉。曲会完毕,余先生就即兴地写了一组诗。因为当时大陆正在闹文革,故其中一首曰:

一曲思凡百感侵,京华旧梦已沉沉。

不须更写还乡句,故国如今无此音。

后来余诗整整沉睡了十年,但1978年秋它却奇妙地“复活”了。

且说,在文革期间,大陆的昆曲早已被整死了。一直到1978年文革过後,人们开始又可以欣赏昆曲。就在那年十一月间,充和的二姊张允和(即北京昆曲研习社负责人)有机会到南京江苏省昆剧院看了一场昆曲(看《寄子》等剧),十分兴奋。当下张允和就提笔写信给在美国的四妹充和,告诉她有关南京演昆曲的盛况。

▲ 张家四姐妹

接信后,充和立刻回信,并把从前余先生所写的那首诗(中有“不须更写还乡句,故国如今无此音”等句)寄给北京的二姊允和。

当时充和在信中只说,那诗是「有人」在1968年的哈佛曲会中所写的,所以允和完全不知那诗的真正作者是谁。

收到诗后,允和十分激动。同时因为她刚从南京看昆曲回来不久,还处于十分兴奋的心境中,故立刻写了两首和诗,快寄给四妹充和:

十载连天霜雪侵,回春箫鼓起消沉。

不须更写愁肠句,故国如今有此音。

卅载相思入梦侵,金陵盛会正酣沉。

不须怕奏阳关曲,按拍归来听旧音。

允和以上两首诗等与是对「有人」诗中所谓“故国如今无此音”之直接答复。据张允和说,现在情况已经不同了:“故国如今有此音。”

收信后,充和也十分感动,立刻写了两首和诗给二姊,题为答允和二姊观昆曲诗,遂名曰《不须》:

委屈求全心所依,劳生上下场全非。

不须百战悬沙碛,自有笙歌扶梦归。

收尽吴歌与楚讴,百年胜况更从头。

不须自冻阳春雪,拆得堤防纳众流。

有趣的是,不久允和的许多曲友们——包括北京昆曲研习社的诸位同仁——都开始流行和余英时那首“故国如今无此音”的诗。最后他们将所有和诗集在一起(充和将之戏称为《不须曲》),由戏剧名家许姬传用毛笔抄录下来,寄到美国给充和。后来余先生有机会展卷诵读这些和诗,自然感到受宠若惊。

▲ 戏剧家许姬传

《不须曲》诗词摘选:

何期一曲识知音,提起京江线竹情。

白发红颜惊梦里,莺声犹绕牡丹停。

点点秋霜岁月侵,京江旧友几升沉。

鱼书寄语天涯客,莫负天波赏佳音。

谢也实 作

忘却十年噩梦侵,波涛四涌几浮沉。

不须俯仰人双劲,一曲高歌济世音。

依旧阳春白雪讴,民生国计上眉头。

不须铅粉添英气,吟尽古今天地流。

万枚子 作

九畹才苏暴雨侵,钧天广乐十年沉。

不须重话昆池劫,梁魏於今有嗣音。

郁念纯 作

其实余英时先生并非曲人,以一个”非曲人“的诗作居然能引起如此众多曲人的读者反应——而且该读者反应还持续地贯穿在中国大陆和美国的文化社群中——由此可见旧体诗词兴观群怨的感染力了。