路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn到今年的10月18日,父亲郭小川已离开我们整整39(本文写于2015年--编者注)年了。

1976年的十月金秋,是新中国历史上的一个春天:历时十年“文化大革命”的漫长严冬终于过去,人民、祖国迎来了精神解放的春天。

然而,对于我来说,这个秋天却不啻严冬,因为我的父亲倒下了,倒在春天即将到来的门槛上……

噩耗、噩耗……

1976年10月18日下午,我正无所事事地在林县县城东边一处平房里与人闲坐。县委组织部的吕章福突然找来,面无表情地说:“你爸有事找你,你跟我走吧。”我跟着他出门,朝县城东侧的马路走去。没走几步就看见路边停着一辆北京吉普,我心里说,我爸他从来不摆谱,怎么还派车来接我?

我问老吕:“我得跟我媳妇说一声不?”因为当时我们在县城东边租了一间农民房住,妻子和一岁多的女儿正在那里,我这样走了,她们不知我下落岂不担心?老吕催促说:“赶紧!刚才已经跟她说过了!”

我随老吕上了车,一路往安阳疾驰,车后扬起长长的尘烟。我提出心中的疑问:“我爸找我啥事?”老吕头也不回地说:“到那儿就知道了。”我暗中猜想,会不会是父亲的工作有了重要变动?才这么高调地行事……

车子很快到达安阳,径直驶进了一处有红砖楼房的大院,后来得知是地委大院。下了车就见正在新乡师范学院读书的妹妹小惠已站在那里(我母亲、大妹是第二天分别从北京和林县胡家庄赶来的)。我诧异地问:你怎么也来了?她说是接到县里通知从新乡赶来的。说话间,老吕和车子就不见了,大概返回林县了。我环顾四周,空旷的院子里没有一个人影,异常安静。三层的红砖楼房爬满常春藤。正狐疑着,有人从红砖楼房出来,招呼我俩进楼去,让我们站在走廊里等着。

这一等,就等了一个多小时。由于心里悬着,时间显得格外漫长。昏暗的走廊里无人走动,天色渐渐暗下来了,唯有一间屋开了灯。大概到了五点多钟,才出来一个人,叫我们进入那间开灯的办公室,又让我们等着,他进入左侧的里间去了。我们站在那里不知到底有什么事。看看办公桌上,分明有一张纸,吸引了我的注意力。

我瞟了一眼,一二三四地列了几条,好像有“查明死因……”什么的,最后一条是“妥善安置子女”因为距离稍近,我看得清楚些。一种不祥的预感在心里渐渐弥漫开来。

这时,里屋走出一个人,叫我们兄妹进去,见几个干部模样的人坐在那里……此刻,我已经开始有点儿神志恍惚,只听见有人宣布:你们的父亲……今天……早晨……去世……了……

我一下子懵了。屋里坐的是什么人、一共几个人、长什么样,我一点儿没有印象。只觉得一股无名的怨恨从心底升腾起来,冲撞着本已不清晰的意识……后来他们说了什么,我们怎么走出房间,到什么地方休息,一概都没了感觉。

一切都那么不真实,突然间,我的父亲没了!这不是真的!仿佛昨天,我还和他闹得不愉快,仿佛昨天,我刚刚把他送到安阳……

郭小川1975年摄于林县第四招待所。

我说了一句错话

10月12日,因为我的一句错话,父亲很生气,坚持即刻离开林县去安阳。

那天,父亲又是一大早就从县医院来到我们租住的农舍,饶有兴致地看着我们俩忙这忙那。前几天父亲曾到农舍来住了一两晚,因孩子哭闹,影响他睡眠,他晚上还是回医院去住。

10月的林县,一派初秋景象。树叶绿着,阳光不弱。没有院墙的农舍对面就是已经收获过的玉米地,玉米秆还站着,只是叶子皆枯黄。我收拾衣物时发现一件秋衣有股不好闻的味道,也没有动脑筋想,就随口问了一句:“爸爸,你拿这件秋衣擦脚了吧!有股臭脚丫子味儿。”这当然是不可能的,我根本不应该往这方面想。但父亲的反应特别强烈,也许是觉得在儿媳跟前失了颜面,也许是他潜意识里保存下来的父尊子卑观念很深。他气得骂了一句:“混蛋!”就哆嗦着找不出合适的话语了。他起身,趿拉着鞋就往外走,边走边说:“我走!我回北京去!”我一看他真的动气了,赶紧追出去,跟在他身后,一个劲儿道歉。

父亲一路就奔了县委组织部,要求组织部派车送他去安阳。组织部很快找了一辆给外宾拉行李的北京吉普,俗称“大屁股”的那种,让父亲坐在前面,我挤在一堆外国人的行李箱中,就上路了。

按照父亲的意愿,车把父亲送到位于解放大道的安阳地区百货批发站,我的二表姑就住在站里。

到了二姑家,父亲向二姑说,想吃她包的饺子。并告诉二姑,他准备在安阳治治眼睛,然后去郑州和省里领导告个别,就回北京。

父亲余怒未息地转向我说:“你回去吧,这儿不用你了!小杨和孩子在那里,我不放心!”

我只好从命,乘长途公交车返回了林县。

后来我才慢慢理解,父亲当时并非是因为我的一句错话怒而“出走”。

个中奥秘就在于10月6日“四人帮”被抓之后,消息尚未公开,媒体的口径却发生了微妙的变化。他虽然无法及时看到报纸,却可以从他须臾不离身的半导体收音机里听到中央的声音。这种变化以我的愚鲁,是根本无法觉察的,但作为一个“老干部”,一个老报人,以他多年的“政治敏感”,岂能看不出来?

所以他从6日以后的广播中的变化判断:中央一定出了大事情!

因此他谋划着是否要向中组部报告要求回京;如何向县里提出,要不要去郑州一趟?而中组部迟迟没有回音。于是他觉得不能再等下去了,下决心来一次“非组织行动”。恰在此时,出了我这么一个小插曲。

我从12日返回林县,到18日被接到安阳,一周时间里对父亲的情况一无所知。我可以推诿说,那时没有联络手段等等,但坦白地说,我心里对他是不挂念的,心想:反正是你发火轰我走的,而且在安阳有二姑照顾,没我什么事。

1

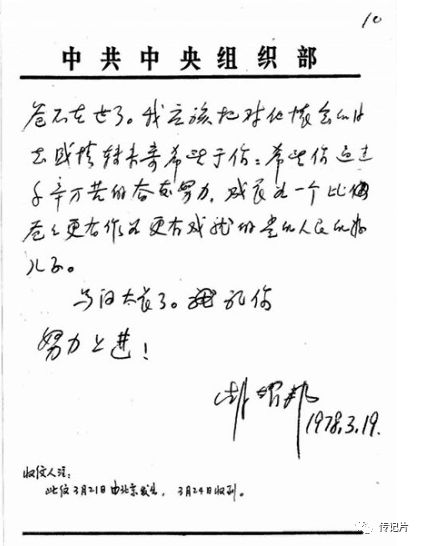

时任中组部部长的胡耀邦1978年3月19日给在河南林县的郭小林亲笔回信。(南方周末资料图/图)

父亲生命的最后一周

然而,事后据二姑回忆,父亲那几天状况已经很不好了。

12日,他在我二姑家住了一宿,睡不好觉。遂于13日下午住入安阳市人民医院,因为眼科医院没有地方住。

13日晚上,由于医院工作的疏忽,他等到天亮也没有等来安眠药,结果一夜未眠,14日医生直到上午10点也没来查房,他很生气,说了“你们是共产党还是国民党”这样的重话,随即出院。

当天,他住入安阳地委第一招待所西楼101房间。我二姑去医院没找到他,在招待所门口遇上了,见他两腿颤抖地走着。当晚医生来给他看了病、开了药。他精神恢复后还和亲友们谈起《人民日报》发表的社论《亿万人民的共同心愿》,他说:“这篇社论决不是那伙人写的,口气和前几天大不一样。”“‘三要三不要’自从批邓以来一直没提过,反对‘左’右倾机会主义好长时间也不说了,为什么现在提?中央一定有大事,而且一定是大好事!”

15日,说是睡了7个钟头,精神很好。

16日上午9点,二姑等人去看他,只见他睡在沙发上,头摇着,腿颤着,叫也叫不醒,脉搏有间歇,一直睡到晚6点仍未醒(现在我估计可能是安眠药服用过量)。二姑不放心,当晚把我表弟小伟留下陪住。

17日上午,表弟回家告诉我二姑说,舅舅昨晚11点醒了,精神还不错,让表弟告诉二姑,各县书记来听传达:“四人帮”被揪出来了。晚上6点,二姑等人去看他,他说已吃安眠药,血压也降下来了,要好好睡一觉,明天去郑州见见刘建勋,然后回北京参加战斗。众人见他眼睑下垂,口齿不清了,就都告辞了。二姑临走时还把他正抽的烟踩灭了,问他要不要让小伟做伴?他说不用。最后留给我二姑的印象是:他躺在床上,面带笑容地说:我真高兴!大好形势呀!

未抽完的烟头掉落在他枕头边

令所有人万万想不到的是,18日早上,人们发现他已意外去世!

据中央工作组刘××向我们宣布的调查结果,意外事故的大致情形是这样的(我始终未见过工作组作出的调查报告):

18日父亲去世的消息被很快报告上去,中央立即责成中组部和公安部组成联合调查组,20日赶赴安阳,会同省地两级的官员组成工作组。工作组由中组部老干部组刘××牵头,公安部派来王亮、徐婉两位刑侦技术专家。

我们18日傍晚看到的、写在纸上的几条,是中组部指示的电话记录。

根据专家的分析,我父亲的死亡时间应该是17日晚上8:20左右。因为现场的遗物中我父亲戴的手表表蒙子崩掉了,表盘被熏黑,在8:20的位置留下了表针的印迹。

据说,大约在18日凌晨,住在同一招待所四层同一位置(401房间)的中央医疗队几位医务工作者被烧焦气味熏醒(一层的烟雾顺着卫生间的排气通道上蹿到四层),曾四处查看,未发现失火迹象,睡下不久还是呛得不能入睡,遂去找服务员;后与服务员逐层查找,查到一层尽头的101房间,看见门窗缝里有烟冒出,才明白是老郭的房间失火。这时大约是早晨六七点钟。

打开房门后,大股浓烟冒出,屋里早已被浓烟充满,据说有一个服务员冲进浓烟中,发现只有离地面二十厘米左右的空气还是透明的:“他摸了摸床上,没摸到人,趴在地上才发现老郭已滚落地下。他憋着气,双手伸进老郭腋下,不料一下子插进棉被阴燃的红炭中,把手烫伤,惨叫着退了出来。另一个服务员进去抓住棉被一角把老郭拖了出来。”(凭印象记下的服务员口述——作者注)

如果上述情况基本属实,那么,经过一夜的阴燃,房间里的氧气就已被耗尽,符合专家作出的“因失火导致浓烟窒息而死”的法医学结论。

具体地判断,阴燃是由于父亲吃了安眠药又吸烟,没吸几口,安眠药起作用了——安眠药有一种“击倒式”的作用,即马上倒下入睡。其次,安眠药还有对神经系统的阻断作用——人的末梢神经感觉到了刺激,但安眠药阻止这种刺激的信息传导到中枢神经即大脑中。所以父亲被发现时是掉在地上的,他的身体感到烫、疼,他挣扎、翻身、以致掉下床,但心里不明白是怎么回事(醒不过来)。燃烧的香烟掉在了枕头旁。无明火阴燃了被子、褥子,最后阴燃了床垫中的海绵(泡沫塑料),这些东西的燃烧夺走了空气中的氧气,还产生了多种有毒的气体。

由于父亲去世的时间恰巧处在一个关键的节点上,不免令人感到蹊跷。连中央也产生了很大疑惑,所以迅即派员调查。但专家的结论作出后,并没有平息人们的怀疑。父亲的老上级、一位副总理在追悼会上用拐杖使劲杵着地板说:小川就是被害死的!老作家黄秋耘多年后在《新民晚报》上发表短文,还认为有可能是被害死的。

当时,我们感觉工作组的刘态度冷漠、从不与我们交谈,他作出的一些规定也大不近情理,比如,同样是死者的至亲(我母亲、我和两个妹妹),他却要以是否党员来区别对待:因为我和小妹不是党员,而母亲因“文革”遭错误处理尚未平反,被“停止组织生活”十年,在他眼中也“不算”党员,所有决定概由是党员的大妹妹转达。我们很难找到机会,向他(即向组织)提出要求,即使提出他也是一概否决。再如,骨灰盒送回北京,他的决定是:让作为长子的我返回林县,由我母亲和妹妹护送回京。

现在可以理解,因为“四人帮”的“政策”就是要废黜这些老干部,任其自生自灭。从一年来他们对郭小川的健康不闻不问、郭屡次要求去郑州、洛阳看病均遭拒绝的态度即可看出。

与胡耀邦的通信

10月20日以后的情况,据我母亲的简略记载:20日,工作组允许我们亲属去看了看父亲的遗体。

我记得是到安阳人民医院里、太平间旁的一间小平房,父亲的遗体仰卧着,双腿屈曲,双手半握放在胸前,身边、身上放着几块冰块,据说是从郑州紧急调运来的。移开冰块后,看到遗体上覆盖着一块白布,直观看不到什么伤痕,只是在他左手(戴表的手)手背上有一片熏黑的地方。小惠想去掀开白布看看,被工作组制止。但我在那一瞬间看见遗体的胸前有几块伤痕,颜色浅红。父亲的眼睛闭着,遗容显得很安详。现在想想,遗体大概经过了整容及清洗。

23日,又安排我们去看了现场,不过,是已在抢救过程中被破坏的现场。地下还有水渍,床上的棉垫、泡沫塑料垫都搬走了,沙发靠背有烧过的痕迹。据说,打开门后新鲜空气进入,很快燃起明火,被泼水扑灭。

10月25日,遗体就地火化。当时北京的一些老战友打来电话,我们家属也提出,能不能把遗体运回北京?遭工作组否决。

11月8日上午,刘及我母亲、小惠、二姑等亲友护送父亲的骨灰盒去北京。下午五点整火车进入北京站。到场迎接的有张光年、冯牧、李季、葛洛、赵易亚、崔嵬、张铁夫、曲波和贺敬之夫妇等著名人士,还有父亲的亲朋好友等数十人。大家都悲痛不已,许多人伤心落泪。

1976年12月14日,父亲的追悼会在八宝山举行。

正是因为对刘的冷漠态度以及丧事、追悼会的安排、悼词中的评价不满,才导致我于1978年3月初给刚接任中组部长的胡耀邦写了一封短信。在短信中我表示还要写长信,详述我们家属对死因的怀疑等意见。应该承认,我当时的态度是有些偏颇,还有一些怨怼情绪。

尊敬的耀邦迅速地回了一封亲笔信,他说,他“牺牲了一点必要的睡眠时间”,放弃了秘书草拟的复信,“亲自给你写封回信”。

耀邦说,他认可中央派去处理此事工作组的结论、对子女的安置以及悼词:“(悼词说)郭小川同志曾经同‘四人帮’作过斗争,而‘四人帮’以莫须有的罪名对他进行排斥打击。我认为,这是对郭小川同志的基本评价。一个革命者,最后取得这样的评价,是很不容易的,是难能可贵的。请你想想:在我们这一代人中,真正在自己的一生中为党为人民写出了不少好作品的人,并且在‘四人帮’横行的年代里同‘四人帮’真正作过斗争的人,究竟有多少呵。悼词是不是还可以多写一些话,是不是还可以评价得更高些?这当然是可以再讨论的问题。但我认为,问题不在这里。问题在于:对一个人的评价是否基本正确……基本上对了,也就可以了。……对一个人,生前往往有这样那样的鉴定,死后,往往有这样那样的评论……可靠吗?可信吗?又可靠可信,又不可靠不可信,因为鉴定评论,终归要人民,要群众,要后代子孙来做。群众,人民,后代子孙并不记得什么鉴定和悼词,记得的是那些有血有肉的史实。他们把仇恨刻在心中,也把怀念刻在心中。”

耀邦以战略家的眼光,在关乎中国命运的大决战中,“一城一地”的得失尚可不计较,遑论一字一词的取舍。

我接受了耀邦的批评,打消再写长信之念。

父亲在河南的一年

我的两个妹妹1971年由内蒙古呼林贝尔盟(原插队地)转插至林县,大妹在胡家庄劳动,后担任某生产队党小组长;小妹1975年被推荐到新乡师范学院成为“工农兵大学生”。我父亲自1974年后身体健康每况愈下,选择去林县,以得到女儿们的照顾。

我父亲两次牵进“中央专案”中。第一次是1967年中央设立周扬专案,郭小川作为“四十个周扬文艺黑线人物”之一也牵连其中,大约在1970年到咸宁干校后获得“解放”。第二次中央专案是江青在1974年指斥郭小川是“反革命修正主义分子”而设立的,审查至1975年10月6日,中央专案组到团泊洼向郭小川宣布审查结果:问题澄清。10月9日父亲回京。10月13日受到李先念、陈锡联、纪登奎、华国锋四位副总理接见,接受任务:了解文艺界情况,组织队伍。据《郭小川全集》年谱记载及我们的了解:父亲领受任务的一个月里在京展开活动,引起于会泳们的注意。领导人为了保护他(也就是保护他们这一派),于11月14日安排家父赴河南,以搞调查研究之名躲了起来。

家父在河南的主要经历如下:1975年11月14日抵郑州;11月18日抵林县;11月25日-12月2日访辉县。12月2日返回林县住入第四招待所,其间去县医院检查,发现中期脑血管硬化症。年底参加城关公社整党活动(旁听)。1976年1月8日周恩来去世,家父写作《痛悼敬爱的周总理》,1月中旬因病情加重,向中组部申请去洛阳治疗,不准。3月21日住林县医院。6月下旬出院,去林县宋家庄大队小住。7月2日于会泳把持的文化部侦知郭小川在林县,派员寻至宋家庄,迫我父亲交代“问题”,父亲躲入蚕场。县医院医生证实他病重,于7月4日再次住院,回绝了来人的追索。7月5日,为照顾父亲,我一家调来林县。10月1日,父亲与亲友登林县九龙山。10月12日,发生了父亲生气从林县去安阳的一幕,他打算在安阳治眼睛后,去郑州跟河南省主要领导刘建勋道别,即回北京。

(本文原载《南方周末》