最近半年,疫情有缓,出去吃饭比过去两年多了些。大部分时间都是选择中餐馆,有的是纯粹糊弄美国人的那种,只是因为离家近,不想做饭了就去填饱肚皮。不久前又不想做饭了,又不想亏待自己的肚皮,想起有好久没去的“半亩园”,离家也不算远,也就20分钟路程。记得以前去,会碰上门口排队,所以先打了个电话,餐馆说人不多,欣然前往。半亩园是个台北老字[

阅读全文]

一个朋友送来黄瓜苗,种下去。几个星期后来送自己包的粽子,并说黄瓜已经开花了,要结果了。再看看自己的那几棵,怎么那么病殃殃的,细麻秆上倒是有花骨朵,可是像刚跑完马拉松,有气无力。朋友提醒说是肥料不够,我问他用什么肥,他说就是沃尔玛买来的。于是赶紧去买肥料。买回来一袋,打开一股呛鼻的臭味。以前也用过化肥,没有这么臭。只记得在农村插队,[

阅读全文]

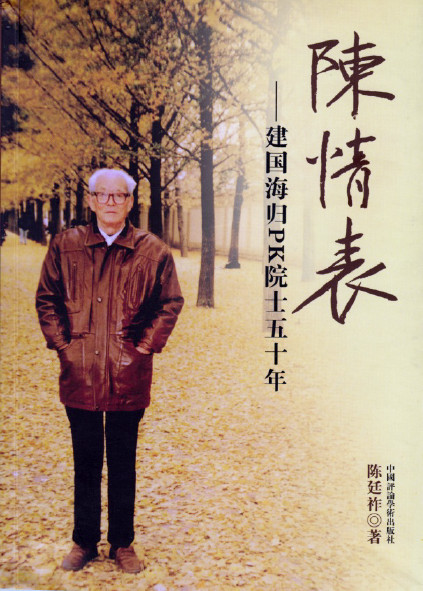

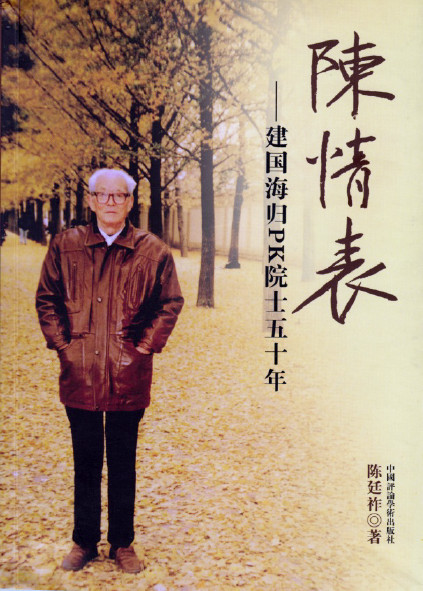

文人剽窃,当下成风,败坏个人和学校名誉。剽窃也不是什么新鲜玩意儿,早在50年代,一位老海归的研究成果就被人剽窃了。

陈廷祚,1947年赴丹麦留学,攻读微生物学,师从诺贝尔奖获得者BorgPetersen教授。1950回国,被分配到大连生物制品研究所工作,兼任大连医学院副教授。1957年被打成“内定”右派,调到成都生物制品研究所靠边站,等待处理,不得参与科研与管[

阅读全文]

年轻的时候有一个听短波的爱好,一半的目的是为了偷听“敌台”,另一半纯粹是为了寻找神秘的电台,听不同的语言,猜是哪个国家。现在才知道,这第二个目的也是很多无线电爱好者们的一个爱好,还有一个特别的名字,叫DXing。把收听频率和时间记下来,上网一查就能查出来是什么电台,不用猜了。

退休以后花不少时间DXing,很有趣。今天做第十三次汇报。

[

阅读全文]

40年前,光盘开始占据音乐市场,人们开始抛弃黑胶唱片。Goodwill这样的二手店里,黑胶唱片成堆,一块钱一张都没人要。Yardsale更是一发不可收拾,能碰上一块钱四张。我乐坏了,开始了我收集唱片的不归之路。买了个简陋的三合一唱机,就是还能听收音机和磁带那种,配了一对便宜的喇叭,便津津乐道地听起唱片来。开始的时候买唱片很有盲目性,瞎买。等有了网络,了解[

阅读全文]

两年前介绍过四位在海外学习期间患精神病的老海归。最近又发现一位,新华社1956年3月对他进行了如下报导:

《新华社北京七日电》曾经在美国一个精神病院里被关了四年多的中国留学生贾日升六日离开北京到东北去担任工程师的职务。

贾日升是在去年八月回到祖国的。他同母亲等亲人团聚之后,精神逐渐恢复正常。回国以后六个月期间,这位35岁的工程师的体重增加[

阅读全文]

又到那个日子了,上了年纪的人刻骨铭心的日子,中年人逐渐遗忘的日子,年轻人根本不相信存在的日子。只要共产党执政,那一天大概永远不会被写进历史。回顾邓小平的一句话,也许可以唤起人们的追忆和良知。

要了解这句话是什么,先得介绍一个人,叫朱传榘。朱传榘是美籍华人科学家,别人为他写了一个传记《朱传榘与中国改革开放》,他在开头为自己写了个自序[

阅读全文]

美国陆军国家博物馆位于华府以南大约半小时路程,是一个崭新的博物馆,原定2020年开放,由于疫情拖到去年11月。这个博物馆是第一个全面介绍美国军队发展历史的国家博物馆,为人们讲述美国陆军如何从起初的殖民地军队发展为当今全世界最强大的陆军部队。我们选择了这个纪念日周末去参观,大开眼界,不虚此行。博物馆的建筑大气、现代、庄严,在开阔的高地上,老[

阅读全文]

他1924年就赴美留学,1950年才回国。与其说他是老海归,不如说是老华侨。百度百科对他的介绍很简单:

沙志培(1902——1978),又名沙主培,天津人。1919年,在五四运动中,他和马骏、谌志笃、孙越崎作为天津学生代表与直隶省长曹锐交涉。五四时期与周恩来一起开展学生运动,曾任天津学生联合会调查科科长。1924赴美国学习,1934年至1935年在美国加利福尼亚大学任[

阅读全文]

前不久和几个朋友在饭馆小聚,多年不见,大家都很兴奋。饭馆人声吵杂,听不真亮桌子对面在说什么。微笑着频频点头,其实许多细节都没听清。年轻的时候没这毛病,又一次感觉到老了。

父亲晚年有些失聪,需要大声跟他说话。他自己说,听不清你们说话倒无所谓,最糟糕的是不能听音乐了。他说听不到音乐中的高音,什么音乐都是轰隆隆一片,没有以前那么好听了,[

阅读全文]