风回小院,庭芜翠发莺啭,成都府绵竹县馆庠迎来一众游学青衿。天府之地山川秀气,此乡里得蕴天地之钟灵婀娜,受百十年崇文风气熏陶,便是那清贫人家亦百般筹借束脩,只为子弟得以读书,学得个满腹文章,博通经史,他日蟾宫折桂,飞黄腾达,这也是蜀中惯做的事。绵竹县有一闻姓参将,家中广有田财,只苦于行武出身,饱受士大夫指目,遂立志培养二子读书做官,[

阅读全文]

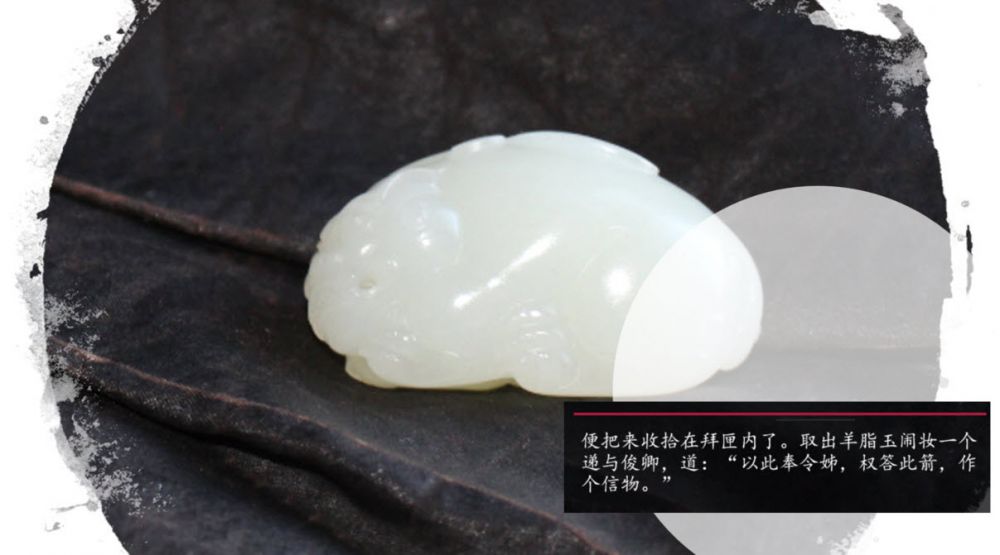

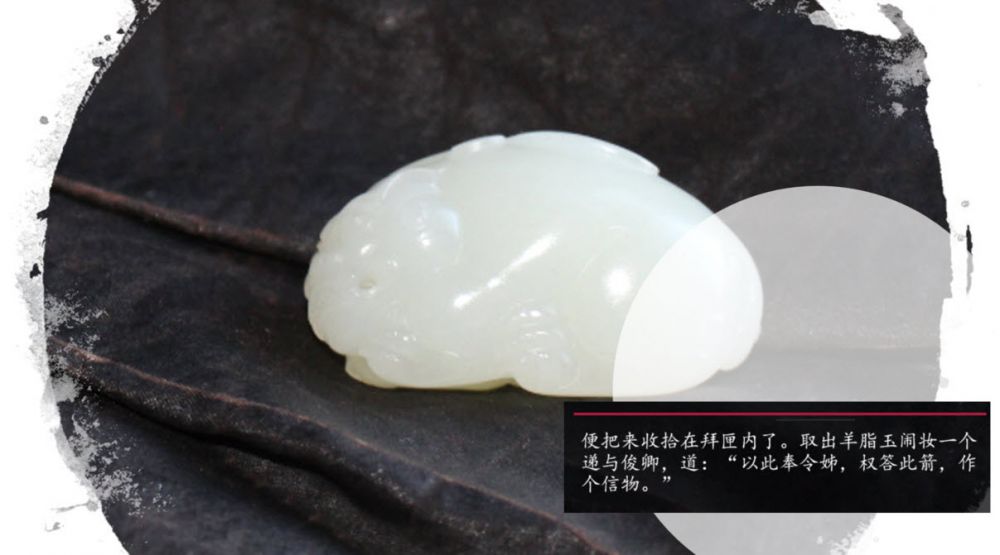

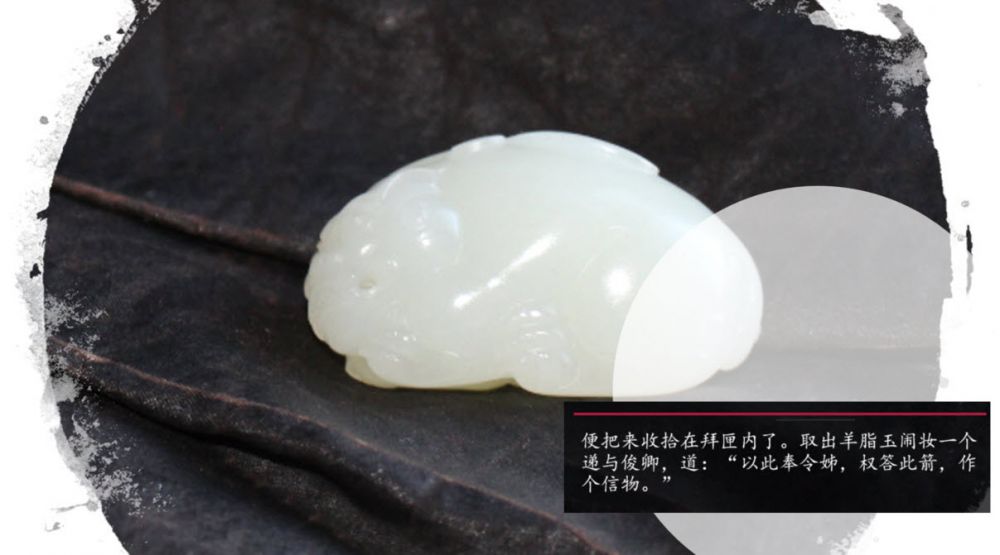

小时候读古代小说,每次都被文中描写珠玉的段落所倾倒。那些词是那么的诱人,一读起来就流口水。象"闲划金钗记月痕"啦,"钗钿百宝翠花攒"啦,还有"头上宫花妆翡翠,宝蝉珍蝶势如飞",“金银玉头面,钿儿分心压鬓钗"...多得数不清的奢华精致,直感叹古代女孩子的生活是那么细致美妙,那种每天对着菱花镜,花上两三个钟头把自己打扮到美丽的极至,那个[

阅读全文]

消停了没几天,今年年初,爸又开始折腾。这次是闹着要换大房子。十多年前他的祖宅等来了拆迁,就是我奶奶留下的西城武定侯胡同的小平房,说多少年要拆了又没信儿了,一会儿说在金融街规划外,一会儿又说属于北京老民居保护区,房都快塌了,常年漏雨,可还是多少人打破脑袋要租,附近什么四中三十五中的,别说学区房,就是学区鸡窝都趋之若鹜。那年终于拆了,[

阅读全文]

Burgen象逃命一样逃出家门,我在他后面哭着追,爸冲我暴喊:"给我回来!",我没听他的。我恨自己的无能,懦弱,逃避,不作为。要不是我不敢反抗父母,掩耳盗铃当驼鸟,事态不会发展到这个地步。从小被操纵在父母手心里的人,一生逃不掉自我束缚,即使父母已经衰弱得行将就木。我什么都清楚,我把所有的前因后果都看得明明白白,所以我才更痛苦,因为我清醒地[

阅读全文]

你好,观众朋友!这里是自由亚洲电台的《观点》节目,我是主持人唐琪薇,在美国首都华盛顿向大家问好。今天我们的节目要去拜访的嘉宾是美国前白宫高级官员GENERALSPALDING史帕丁准将。他曾经出任美国白宫“国家安全委员会”战略规划高级主任。特朗普总统上任后出台的首份《国家安全战略报告》,正是由史帕丁准将领导的团队完成的。这份“国安报告”被普[

阅读全文]

圆明园是一座以水景为主题的园林,水的面积占园区一半以上,由于建筑比较分散,所以英军这次纵火并未能全烧,所谓“仅焚园外官房”。参与放火的并在火灭以后再去'淘宝'的,有大量的北京百姓。“及夷人出,而贵族穷者,倡率奸民,假夷为名,遂先纵火,夷人还,而大掠矣。”这在清代王湘绮所作笔记《圆明园词》以及李慈铭《越缦堂日记》中均有记载[

阅读全文]

人质被抓后奕訢向两国承诺过“未尝苛待,居处适宜,待遇优渥”,可现实完全不是这么回事。10月13日联军由安定门进入北京城,北京老百姓倾城出动看热闹。当天下午联军在安定门等待被释放的人质回归,据英军一位军官华斯莱的记载:"大群从北京各个角落涌来观看的人们。我从没见过这种景象:黑压压一片人头,挤满了宽阔的大街,一眼望不到尽头。人群拥来挤[

阅读全文]

胜利的消息传来,咸丰皇帝拍手称快,立即宣布将《南京条约》废除,伦敦则愤怒异常,两军交战不斩来使,更何况不在交战期。袭击外交使团的行为被看作是中方宣战,英、法迅速作出反应,这次发的兵比两年前庞大一倍:1860年夏,六十多艘法国船只载运6300名法国士兵,一百四十三艘英国运输船载运10500名士兵,再加上从香港下层社会征召的由2500人组成[

阅读全文]

英国公使额尔金要求在北京派驻使节,以便越过广州当局直接迫使清政府履行条约,以此不仅当作促进贸易的手段,也作为约束英国臣民的手段。他在写给本国政府的信中,流露出对于在华的英国人滥用特权的担忧。“我已经在我的同胞那里看到了比我过去生活中所看到的更多的、使我厌恶的东西。英国的外交已经获得了条约的特权,现在必须制止对它们的滥用。”--[

阅读全文]

英、美、法三国公使于1854年5月到11月间于福州、上海,最后到天津,从多方面提出申诉,企图通过修改各自在十年前与中国签订的条约来增进他们在中国的利益。三国最后被打发到了广州碰钉子,然而他们仍不死心,坚持劝说广州总督叶名琛,冀期这位顽固的保守派能够突然开窍,象上海的吴道台那样开明,最终达成与上海类似的地方协定。

三强注定是在异想天开。在最后[

阅读全文]