第一次听说它,是小时候语文课《孔乙己》里的“茴香豆”;第一次品尝它,是在朋友家聚餐时一盘冲击味蕾的茴香牛肉饺子,而第一次认识它,却走了一大段“相见不相识”的路。二十多年前,当我搬到现在居住的房子时,周末常常会带儿子到不远处的海湾公园徒步玩耍,步道小径两旁长满一丛丛针叶纤细,疏松成团的绿色植物,我被她们的文雅清秀、淡淡芳香[

阅读全文]

早就听说江浙的乌镇、周庄,但还没有涉足过的我,西塘,便先入为主,成为我认识江南水乡古镇的第一站。之所以选择西塘,是因为一位同学有企业在浙江的嘉善镇,而坐落在嘉善的西塘古镇,自然便成了我们一群发小同学的游览和栖居之地了。午后时分抵达浙江嘉善,一股浓郁的江南气息便从这个宁静的小镇扑面而来,小桥流水,粉墙黛瓦,新柳飘逸,还有春天里肆意张[

阅读全文]

对海南岛最初的认识,是在我幼年的时候。那时,广东很多上山下乡的知青都被发配到海南岛,从身边大人们说起他们的故事里,这个遥远的海岛在我的脑海里就慢慢成了农场、橡胶树、荒芜、还有艰苦的代名词。

后来,沈小芩的一曲《请到天涯海角来》,唱出了这个宝岛诱人的风采和魅力。椰林、阳光、海浪、沙滩;“甜到千里外”的热带水果,还有传说中色味诱[

阅读全文]

去年回国住了半年,11月中才回美的我,为了履行陪父母过年的承诺,二月初又踏上了飞越太平洋的航班。熟悉的三藩机场,仿佛昨天才从这里的海关出来,如今又把双脚迈了进去,如此频繁的进出,是要把被疫情阻隔了几年的空白弥补回来吗?这次,我把儿子也叫上一起回国了。一方面是见见老人,再者就是让他感受一下中国春节的“年味”。自三岁多离开故土的他,[

阅读全文]

在我心中的辞典里,少数民族是一个神秘又遥远的词,那些异族的风俗文化、语言服饰、乃至他们的容颜举止,于我都是陌生并充满好奇的,再加上文学艺术的美化加工和渲染,就更令人平添了一份遐想。记得我与少数民族唯一一次近距离接触,是多年前到湘西游玩时,走进了墨戎苗寨,在那个据说是原生态的苗族村寨里,初次触摸到苗家人的脉搏。行走于古朴的苗村,端坐[

阅读全文]

当我完稿此文,习惯性地写上日期时,才留意到今天是“2024.1.21”,猛然一阵惊讶,三十年前的今天,1994.1.21,我踏上加拿大的土地,三十年后的今天,我竟完稿一篇为它而写的文字!本没留意这个日子,更没心专门为这个日子撰文,这篇文字纯属前几天所发一贴朋友圈的后续。既然没有刻意,那就算是天意吧,仅以此文,为我出国三十年留个纪念!前两天,因为我在朋[

阅读全文]

2023,如白驹过隙般稍纵即逝,抓也抓不住。

2023的第一缕朝霞,仿佛还闪动在东边地平线上,2023的最后一轮夕阳,就迫不及待地把365个轮回揽下的风景一起下坠西沉。

自那场世纪新冠拉开帷幕以来,我便开始有了写“年终总结”的习惯,把疫情阴霾下的恐慌忐忑、所思所感、被颠覆的日常……都化作心动的文字,记下疫情留给我的遗憾,也写上对来年的[

阅读全文]

繁花的世界千媚百态,风情万种,有的娇艳华丽,也有的质朴雅致;有被众人恩宠的张扬骄傲,也有不受注目的内敛谦卑,然而,无论归于哪一类,她们都在以各异的姿彩妖娆着这个世界。我为骄矜的玫瑰赋过文字,也为卑微的蒲公英唱过赞歌,今天,我要为她落笔的,是之前未曾入过眼,更没入过心的桂花。虽然桂花久负盛名,并享有“清可绝尘,浓能远溢”的美喻,[

阅读全文]

我是一片不羁的浮云,在无垠的天空里流浪,任性、放荡。我们相遇在黄昏的拐角,你用残光为我编织了一身晚装,旖旎、璀璨。那一刻,我成了天幕上骄傲的女郎。我是一片散漫的流云,随风飘向未知的远方,恍惚、迷茫。我们邂逅在日暮的路上,你用余晖为我点燃了一身火光,耀眼、绚烂。那瞬间,我成了天空里炫目的女郎。你走在归家的路上,我继续茫然的流浪,黑夜[

阅读全文]

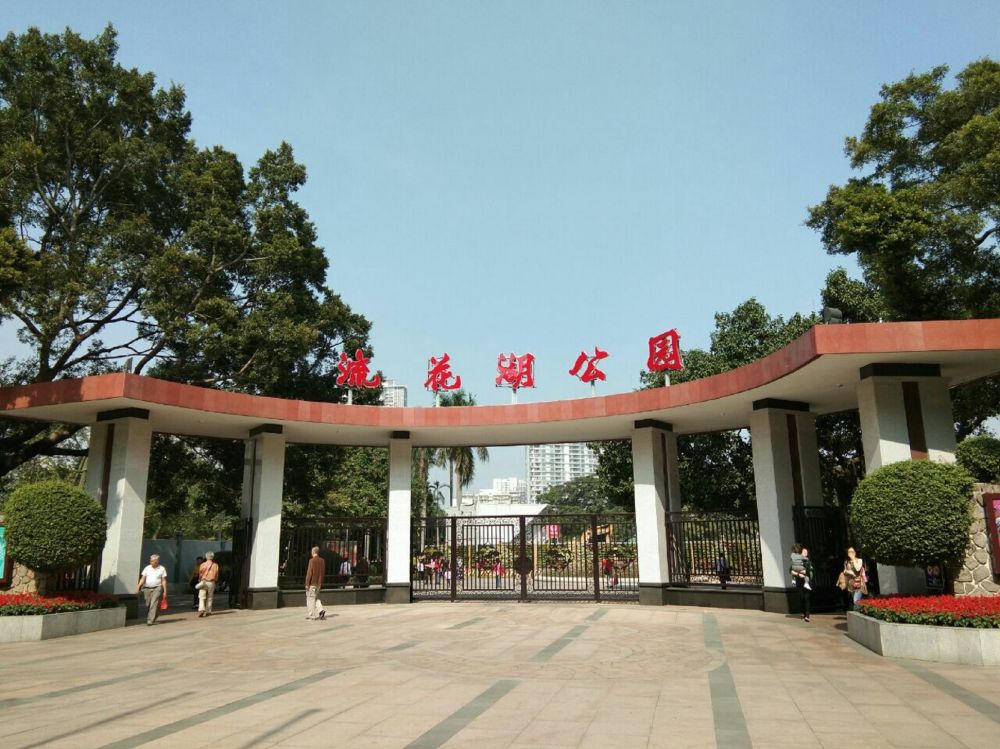

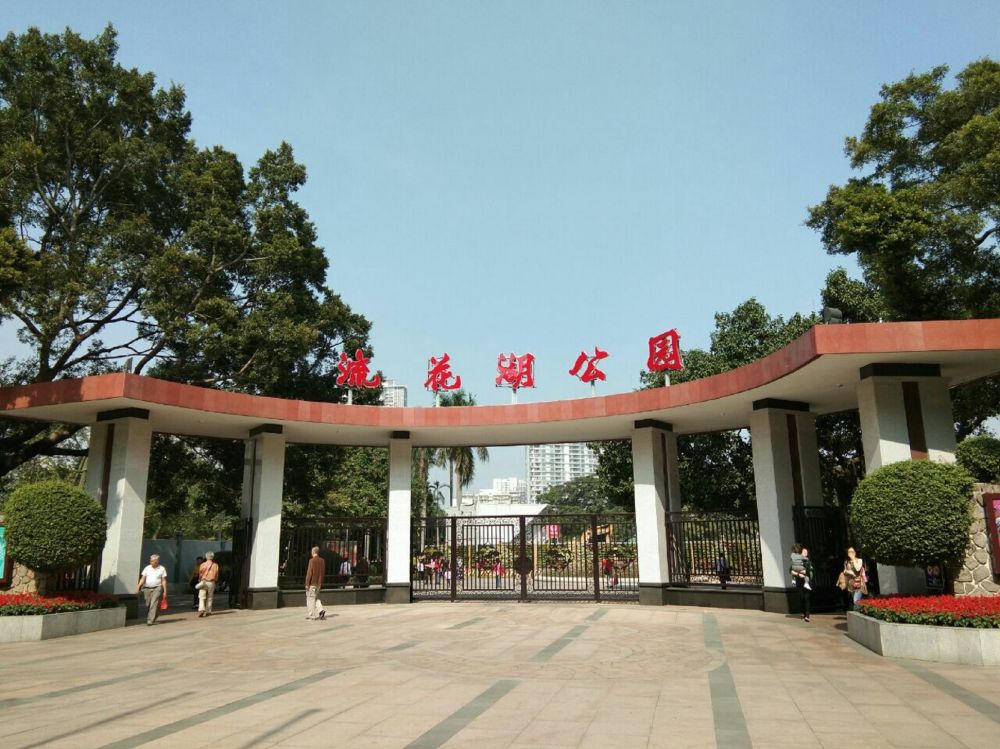

在广州闹市的一隅,有一片清静之地,那里林荫婆娑、湖光潋滟,是本市居民悠闲休憩的世外桃源。它,有一个美丽的名字——流花湖公园。相传,“此处古代是一个著名的宫苑。宫女们早起梳妆时,掷花水中,落英缤纷,逐水随波,仿如画卷。而这方碧波,也就得了‘流花’的美名。”无从考究这个传说是否真实,但它无疑给“流花”的唯美平添了几[

阅读全文]