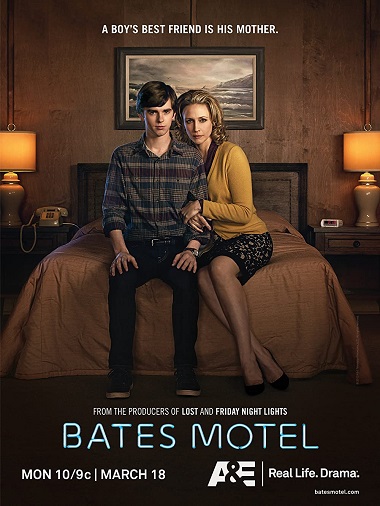

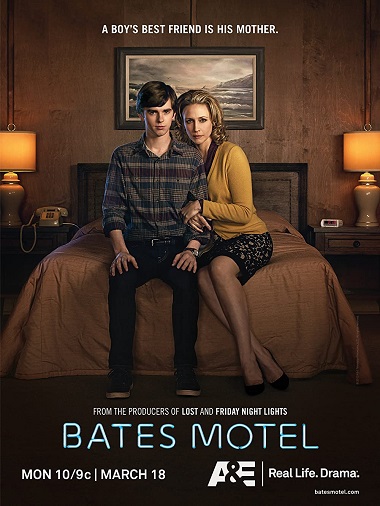

据说看过希区柯克的经典恐怖片《惊魂记》(Psycho,1960)后好多人很久都不敢一个人进浴室。我是在出国前就看过了(当时翻译片名为《精神病患者》)。看后的恐惧感大概至少半年以后才消失(鉴于当时中国的落后生活境况-没有私人浴室可进,长达半年不敢晚上一个进的是比私人浴室恐怖得多的公共厕所!)。此片虽然是早期黑白片,情节发展相对简单,更没有现代影视[

阅读全文]

虽然我对皇宫贵族从来没兴趣,但以前读到英国女王伊丽莎白一世的生事时,真是对她佩服的不得了。一直想写点关于这个女王的生平,但近来懒于动笔,今天趁伊丽莎白二世突然去世之际,想起来写几句伊丽莎白一世。

都知道欧洲近代的扩张起于15世纪前后。当时领先开发新大陆的是葡萄牙和西班牙,英国还是受人欺负的无名小卒。但在16世纪后,英国突然如一只睡[

阅读全文]

说起大侦探福尔摩斯或波罗,大概是家喻户晓(尤其前者),但说起科伦布,估计知道的人就寥寥无几了。这大约是因为科伦布只出现在美国电视剧《科伦布》Columbo(中文翻译《神探科伦布》)中,而不像柯南·道尔和阿加莎克里斯蒂的文学作品那样,通过翻译传播到世界各地。我知道《科伦布》是刚来美国读书上英文课的时候,老师让我们看一部早期德国电影WingsofDesire[

阅读全文]

中国流行一句话:父母爱儿女是天性;儿女爱父母是人性。此话的意思无非是,父母爱儿女是绝对的,不用拷问的,儿女爱父母是则不是必然的,而是需要教育才可能的。我认为这恰恰说反了。因为,几乎毫无例外的事实是,人从初生一直到儿童期甚至少年期都非常脆弱,所以他们对父母的依赖是绝对的,从而对父母的爱也必然的。如果长大成人之后儿女不爱父母,那一般来[

阅读全文]

理性思维大概有两个重要特征,一个是逻辑,二是客观。逻辑好说,数学好的大都逻辑不差。但,为何很多数学好的人并不一定能“理性”地对待现实问题?因为他们虽然逻辑好,但缺乏客观的思维方式。什么是客观的思维方式?客观的思维方式就一种不以个人的意愿和经验为出发点去观察和判断事实的态度。比如,自己在曾经在某种条件下做出了某种选择,就认为人人[

阅读全文]

I'llsaygoodbyetolove(与爱告别)

NooneevercaredifIshouldliveordie(没有谁在乎我的生与死)

Timeandtimeagainthechanceforlovehaspassedmeby(一次又一次,爱与我擦身而过)

AndallIknowoflove(我所理解的爱)

Ishowtolivewithoutit(无非是没有它我应该如何生活)

…

---GoodbyetoLove,Carpenters(---与爱告别,卡彭特乐队)

最近一个网友在微信上分享卡彭特的演唱会,一时竟触发了我的...[

阅读全文]

美国在这次川普败选之前和之后,除了川普败选这个事实之外,其它方面基本没变:媒体、股市、政体等等。然而川粉们在之前和之后对美国的态度却180度的大变了-之前把美国说得像天堂,之后像地狱。这个现象在我看来证明了一个事实:川粉们爱的是川普这个人,而非美国。[

阅读全文]

两兄弟在一场车祸中不幸丧生,一个17岁,另一个15岁。母亲玛丽安受到严重的心灵创伤,和丈夫的关系恶化。不久玛丽安生下了第三个孩子,女儿露丝。然而女儿的到来似乎并没有减轻玛丽安的痛苦。终于有一天玛丽安不辞而别,抛下4岁的露丝,和一个在短短的"两个月中与之做爱60次"的16岁的情人艾迪。这一去就是38年。在这38年中都发生了什么?露丝会原谅自己的母[

阅读全文]

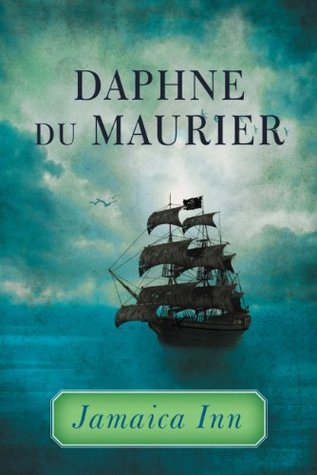

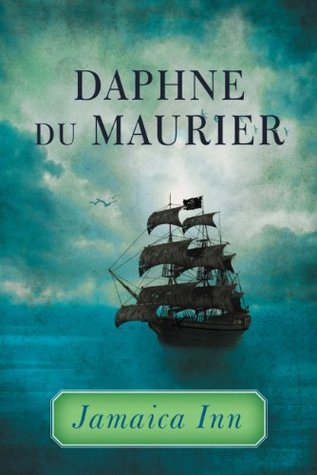

很久以前就读过《牙买加客栈》,没有留下深刻印象,最近重读,却激发了较深刻的感慨。读过《蝴蝶梦》(英文名Rebecca)的人对达芙妮杜穆尼埃(DaphneduMarier)会不陌生。《蝴蝶梦》文笔优美,故事充满悬疑,是英文小说中浪漫悬疑的经典之作。她的另一部小说《牙买加客栈》(英文JamaicaInn)则风格迥异,从《蝴蝶梦》的优雅细腻转变为哥德式文学(注)的冒险激情。小说[

阅读全文]

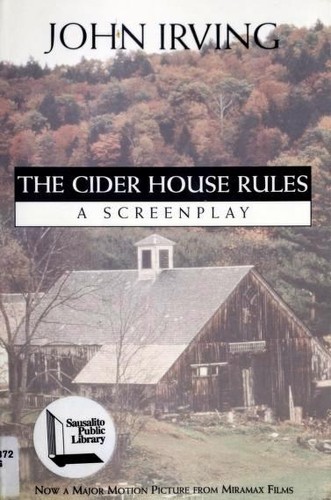

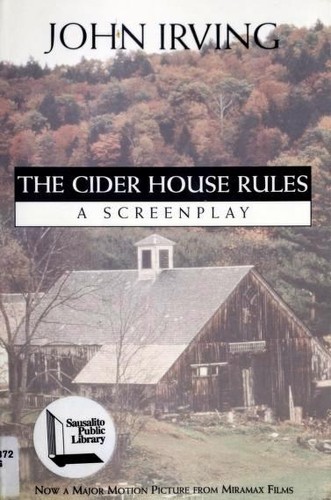

约翰·艾尔文(JohnIrving)的《苹果酒屋法则》是一部掩盖在平淡书名之下的宏篇文学巨著,一个以孤儿院为起点和终点的生命之旅。它不但涉及美国当时以及目前仍然面对的社会问题-比如堕胎、卖淫、种族歧视等等,更从非常不寻常的角度反映了生命中最深刻的各个层面:社会规则和传统的局限,人性的复杂,爱与善,以及对苦难的超越,等等。

我先看了同名电影,感[

阅读全文]