读书,喝茶,聊天,会友 - 壹嘉出版网上会客厅

美国独立中英文出版机构壹嘉出版网上会客厅,以发表壹嘉书摘、人文资讯为主作者:王奔

[本文摘自壹嘉2020年末出版的“壹嘉个人史”系列之《李慎之与美国所》,原题为《点点滴滴,长留心头“。作者王奔原为中国社科院美国研究所经济室助理研究员。1981年社科院研究生院新闻系毕业后,调入美国所;1987年至1995年在美国麻州波士顿 Northeastern University 攻读并获得经济学博士学位,随后到Brandeis University做博士后研究;1996年到香港中文大学做博士后研究,一年后周转于香港几家公司,从事研究及管理工作。现栖身香港 Cambridge Business Group 任名誉董事。]

很难找到一个词,来准确表达我对李慎之去世的感受。悲痛,缺乏深刻;震惊,不够全面;哀伤,略嫌肤浅。正是什么滋味都有,什么语言都显得词不达意。李慎之的女儿曾在电话里对我说:“他待你们就象自己的孩子一样,跟你们说的话,比跟我们说的都多”。此话一点儿也不过份,确实如此。也正因为此,在我拟写的挽联中,特意加上“吾师吾长吾友”的文字。在我一生中,一身兼而是我“师长友”的,迄今大概仅李慎之一人而已。如今我唯一的“师长友”突然去了一个我再也无法联络的世界,是“此恨绵绵无绝期”呢,是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”呢,还是“不思量,自难忘”?最大诗词家的千古名句,还是不尽意!

我和老李(在美国所,几乎所有人都称李慎之为老李)先先后后二十余年,尤其前八年,真可谓相见恨时短,倾谈嫌题多。他是一个被称为“百科全书”式的人物,记得刘宾雁曾讲笑话,他第一次遇见李慎之是在国外的一辆火车上,李居然向他介绍了八种系皮鞋带的方法,刘感叹李知识之渊博时就用了百科全书一词。他又是一位极健谈的人,兴致上来,语调加快,两小时,三小时不间断地口若悬河是常见的事。他还是一位诲人不倦的人,只要他自己知道的,他都愿意无保留的地传授给你,当然,有时恨铁不成钢地训斥也是他传授的一种方式,不过他的训斥很少有恶言恶相的时候,多半是突然降慢语速,开始抑扬顿挫地揶揄,虽然脸上还会有笑容,但你能分辨出这笑的苦味。此情此景,此腔此调,一直留在我脑海里,清晰完整,就象发生在昨天。

经典之笑

一想起老李,眼前就是他喜上眉梢的笑脸,印象中,他就是一个天生的乐天派,整天笑呵呵的,少有愁眉苦脸的时候。

一次聊到他当右派时,派他拉粪车,半夜三更,街上空无一人,头顶一轮皓月,四周寂然无音,惟有粪车在不平路上颠震出不规则的“咯噔咯噔”声。他突然问:你说,这会儿是什么心情啊?还未等你说话,他已哈哈大笑起来,“啊呀!那时就想放声唱歌啊!心情极佳!你能体会吗?啊!哈哈哈!”他的哈哈大笑,可是经典的不掺假的哈哈大笑,头稍稍扬起,音阶一下子高上去七八度,有节奏音调渐次降低地“哈哈哈”三四声,既不会犯傻似地“哈”个没完,也不会奸笑般高声“哈”一下就嘎然而止。单凭这几声“哈”,就已把我感染了。

八十年代初,中国在文革后第一次发行国库券,老李出手就买了六百元。这可能是他多年的积蓄,倾其所有可动用资金了。没想到,第二年又动员买国库券,老李喏喏而言:怎么又有国库券要买了?然后看着你,“今年只好少买点了。啊!哈哈哈!”

老李在打成右派前,可能是中国出国最频繁的人员之一。这种外交活动是经常聊的话题,他一次突然问:“你知道我出了这么多次国,最得意的一件事是什么吗?”我当然不知道。他笑眯眯的缓缓道来:“那是在德国波恩,一个德国官员问我,愿意不愿意加入他们波恩市的合唱团,他们正缺一个好的男中音。他说我音量大,音质好,一定是一个优秀的男中音。为这事我得意了好几天,甚至一直得意到现在。啊!哈哈哈哈!”

李慎之在1988年12月中美建?交十周年学术讨论会上与中美外交官大使在一起。左起:柴泽民,朱启祯,章文晋,周培源,黄镇,李慎之,时任美国驻华大使洛德夫妇

李慎之在1988年12月中美建?交十周年学术讨论会上与中美外交官大使在一起。左起:柴泽民,朱启祯,章文晋,周培源,黄镇,李慎之,时任美国驻华大使洛德夫妇

老李的这种笑,对外国人也如此。美国所送往迎来,许多来访的外国客人也希望能和老李有同桌共餐之谊,因此他的饭局不少。一次我作陪,来的是美国大使馆的两个官员和美国一个什么学者访华团。老李滔滔不绝天南地北,那些美国人都听傻了,他看看左右两个美国官员,问:“你们知道当外交官的第一个条件是什么?是吃饭吃得快,要能一边说话一边吃饭。就像我这样。” 边说边夹了一大筷菜,三下两下就空出了嘴,得意地看看那些美国人,“否则,你就得饿肚子,回去再加餐。你说是不是啊?哈哈哈!” 那些美国人则陪他一起哈哈笑起来。然后他指着我们对美国人说:“搞美国研究,我是只能算小学生,希望他们能在你们的帮助下成为中学生,他们的下一代,有可能培养成大学生。这样,美国所才象一个美国所,才会出一些像样的研究。到时候,就不用我这样的来凑数,陪你们吃饭了。是不是啊!哈哈哈!”

傅高义(Ezra Vogel)来访,老李主持会议,介绍宾主时,说,这是著名的 “Japan As Number One” 的作者,哈佛大学教授,傅高义,就是傅作义的弟弟,哈哈哈!也不知傅高义听懂了没有,反正他跟着大家一起笑了。

警世妙语

切莫以为老李只有那经典之笑可以打动你,其实他的警世妙语才是他的拿手绝技。他经常会冒出一句两句或者是绝贴切,或者是绝深刻的话来,有人说他是语不惊人死不休,而我更觉得他是勤思苦虑,学贯中西的厚积薄发。

文革刚结束,整个中国都在探讨中国的改革怎么搞,当时苏联科学院远东分院发表了几篇论文,分析社会主义的计划经济为什么会使劳动者逐渐丧失积极性,新华社的参考资料全文翻译,影响不小。一次老李问我读了那几篇文章没有,又问我有什么感想,我正在谈对中国的经济改革有什么借鉴启发时,他打断我说,苏联的计划经济是红色的,美国的市场经济是黑色的,而中国的经济是花的,天差地远,完全不是一回事。当时只觉得“中国经济是花的”说的太妙了,随着中国经济改革与前苏联的改革差别越来越大,后果的差别也越来越分明,才体会到老李此话的内涵远比我当初的理解丰富。

差不多是同一时期,一次谈到中国的改革,我认为我们改革的理论准备不足,许多改革政策匆匆拿出来,还没怎么执行出结果,就被人反攻倒算回去了。老李微微一笑,说:“老邓搞的就是洋务运动那一套,中学为体,西学为用。而我认为中学西学根本无法相容,没有体的西学,不能成其为西学,同样,没有用的中学,也不能成其为中学。体用两者,是互为因果的关系,怎么可能把无法相容的中学西学硬套在一起呢?”见我有辩驳之意,他又开了腔:“中国从鸦片战争打败后,就一直在搞现代化,先是洋务运动,想弄出坚船利炮,被甲午战争打得粉碎;然后是辛亥革命,孙中山的建国方略,结果是国共血战二十多年,什么也没搞成;接下来就是毛主席的大跃进,人民公社,那倒好,土法上马,连西学为用也不要了,怎么样,几千万人非正常死亡,比抗日战争死的可能还要多。按我看,所谓现代化就是西方化,而西方化最尖端的就是美国,所以,要现代化就是要美国化。当然,什么是美国化,还要做研究,现在没有人能说得清。”这就是他“现代化就是美国化”的由来。老李只是出了这个题,可惜这道题出了有二十多年了,仍然“没有人能说得清”。

老李有一个想法,既然是美国研究所,研究人员就应对美国有足够的了解,应该是实地的第一手资料的研究,而不是人云亦云不知第几手资料的研究,所以,应该有大体三分之一的研究人员轮流在美国,读书也好,访问研究也好,收集资料也好,联络关系也好,总之要有人在美国。在上世纪八十年代初,美国所的出国人员在中国是比较显眼的。国内有些部门想利用美国所人员出国的机会,捎带帮他们做点事,提出要约谈美国所的出国人员。事情搞到老李那里,老李一口回绝,那些部门的人还想以都是党的工作来说服,老李则斩钉截铁地说,“办好美国所是我的任务,那些事是你们的任务。如果你们不想打烂我美国所饭碗的话,就不要叫我们的人掺乎到你们那儿。”自此,美国所出国人员都可以不受干扰,专心致志地做自己的研究。事后,有人赞同他的做法时,他说:“那当然!没有不透风的墙。只要还让我当美国所长,这只手就休想伸进来!”

英雄无奈

老李可以慷慨激昂地评点古今中外,也可以恣肆汪洋地纵论新观旧点,但有些身边的具体事,他却常叹无可奈何。

1983年,我大学时代的一位同学,报考马列所的研究生,由于他文革中有点毛病,他上海所在的工作单位给他出了些难题,尽管他考分没问题,仍难以录取。他想通过我给管马列所的一位社科院副院长说说,说明文革中的毛病也并非什么大不了的问题,可否按当时强调的“分数面前人人平等”的政策录取他,因为这位副院长当时相当红,说过很多落实政策的话。那位副院长的答复是不想惹这个麻烦。我有点气不公,就对老李说了此事,一是因为他和那位副院长关系挺好,看看他是否有办法;二是想问问他,如果报考美国所研究生是否可以。我在述说时,说了那位副院长不过是个银样鑞枪头的话,说得好听,具体办事就不行了。老李听后楞楞地看着我,轻叹一气说,“我又何尝不是银样鑞枪头呢!”

老李去参加十二大文件起草,一天问我,能不能帮他找一些以前党的历史文件,供他作参考,还特别加一句,按经济规律办事,高价收购。我东找找,西问问,最后帮他弄到一整套八大文件。他特别高兴,当天就抱走了。过了一些日子,所里的一位副领导问我:“听说你帮老李找到一些资料,还要钱?” 我一听就有点不乐意,明明是老李要我帮他找文件,明明是老李提出要按经济规律办事,怎么变成了好像我是财迷,为了钱而帮老李找这些文件。又心想这是我和老李之间的事,与你何干,我本来也没有打算卖资料,但你这么说,我还不能改口了。我把当时的情况解释了一下,说:“我家经济困难,还等这钱买菜呢!”几天后,老李与我同桌午餐,说着说着突然冒出一句:“至少在我们美国所要能按经济规律办事吧。”我知道他指的是资料的事,就对他说此为小事一桩,不必挂虑。老李却很认真,说“这没有道理么!”此事的结束方法是以困难补助的名义,给我二十元钱,我照收不误。但老李此后再也不说什么“至少我们美国所”应该如何如何的话了。

老李不止一次地表示过,他对美国研究的兴趣不大,他更感兴趣的是关于中国文化的研究。他告诉我,文革前他就做了几千张关于中国文化的卡片,写几本书都够了,可在文革抄家风盛行时,全部销毁了。那卡片挺硬,马桶里冲不走,这么多,烧会有烟,会成为很大的目标,所以整整两个星期,天天在洗脸池里泡卡片,一天下来泡软了,泡烂了,再用手把卡片搓成泥,用马桶冲走。我对他的这么多心血,这么宝贵的资料被如此销毁大表惋惜,他却苦笑一下说,“那时不这样,又有什么办法呢!能够不被发现,已是万幸。只好以后重新来过。”他还说,以前他的记忆力很好,当右派时,开会不敢明目张胆看书报,就把报纸折成巴掌大,一次就看一面,翻过来再看一面,也不管是否连续,反正一面面看下来,最后每面都看完了,脑子里一整理,一条条消息就都接上了。可现在,前看后忘,能记住个大概就不错了。说到这里,他更可惜那几千张卡片,“恐怕再也搞不到那么系统,那么齐全,那么广泛了!”我唯一一次听他如此重重地叹息:“嗯── 哎── 唉──!”

士之风范

“学而优则仕,仕而优则学”,这是两句经常挂在老李嘴边的话。他有时也以士自称。不过他嘴里的这前后两个仕士是不同的。前一个“仕”较简单,就是当官的意思;而后一个“士”则较复杂,是真正的知识分子,是中国几千年传统中,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的士,是“可杀而不可辱”的士,也是 “为尊者讳,为长者讳” 的士。

老李与周恩来总理有较特殊的关系,他投身革命时,在新华日报就在周的领导下工作,进城后在新华社,仍与周有很密切的联系。据说,上世纪五十年代初,经常可以看到他手持电话,屁股往办公桌上一靠,大声说:“总理啊,我是慎之啊!”他是周的新闻助手,多次陪周出席当时最重要的国际会议外访,就象许多他们那代干部一样,视周为可亲可敬的兄长尊者。这从他平时谈及周时的态度就能容易看出,基本没有较尖锐的否定的词语。高文谦的回忆中提到,老李和他谈到周时,没有说“免俗”的话,但提出“不能离开中国传统文化大背景”的观点。其实老李对周有他自己的判断。一次和老李聊到审判“四人帮”,老李感叹真是天意不可违,说如果周总理还健在的话,一定不会像邓小平这样大刀阔斧、这样不拖泥带水地处理“四人帮”,否定文革。周肯定还要过渡好长一段时间,才会潜移默化地慢慢掉转船头。他的结论是:毛后这盘残局,别人都不行,唯有邓小平能下好。这是我听到的老李关于周恩来最负面的说法。我认为,老李对周的这番评说是深知其人的。据我所知,老李被打成右派,与周多少有点关系,但他从来不说。心如明镜,口如封瓶,为何?士也。

李慎之与老友在一年一度的春节聚会上。右起:李伊白,宋以敏,资中筠,陈乐民,何方,李慎之,王苗,何康,郁隽民,何迪,黄迪,张毅,张烨

美国所刚开张,老李到处网罗人才,关照我也帮他物色。恰好我有一个朋友,北京大学哲学系的高材生,文革前就被打成反动学生,现已平反,尚未找到合适的工作单位。我向老李作了推荐,老李很感兴趣,先是要了简历,然后亲自谈话,再指定厚厚一本American Minds让他限期读完写出简介,几个回合下来,老李确信此人是个人才,决定要他。可老李马上遇到两方面的阻力。一是来自美国所内,因为当时他在参加十二大文件起草,所里的日常工作交一位副领导管,不知为何这位副领导对引入此人就是没有积极性,一次又一次地找我了解情况,就是没有实质性行动,言语间还流露出这样的人太难驾驭了的意思;另一方面的阻力来自北大,当年打反动学生的人还在台上,档案里还留有许多尾巴材料,只要有人来谈,就会把一些早已明确否定掉的轶事传闻告诉你。我没有办法,只好趁老李回所的时候,把已拖了好几个月的此事告诉他。老李有点儿不高兴,专门找了那位所副领导,请他抓紧想办法把人弄进来,又先后三次与北大的党委书记谈,询问究竟是怎么一回事,北大党委书记答应要过问此事,清理档案中的所有尾巴材料。尽管如此,又过了几个月,仍然没有什么进展,我那朋友眼看太过困难,乾脆出国留学了。此事没有办成,老李甚感惋惜,特地叫我带话给我那朋友,除了表示遗憾外,还一再表示,待他留学归来,中国的社会环境会有好转,届时欢迎再来美国所。对一个素不相识的人,对一个尚在困难境地的人,坦诚相待,倾力相助,何也?士也!

老李的遗体告别仪式上,感谢侯玲代表美国所当年所有的年青研究人员一起给老李献了个花蓝,也感谢赵归代表大家写了篇祭词,做了我想做的事,说了我想说的话。那天与张毅、何迪共餐,还感意犹未尽,七嘴八舌,我执笔,给老李写了挽联:

十年胼胝开美国学先河立言立志立德文章羞当世

无囿审视着读研著头鞭吾师吾长吾友道德励后进

李慎之先生永生

真没有想过,会以这种方式,与老李对话!我永远怀念你那经典的哈哈大笑,那四座皆惊的如珠妙语,那意味深远的士之风范!当然,我也不会忘了你那多桀的遭际和多年的磨难!老李,你是我尊敬的一代人的代表,是我愿引以为终身榜样的一类人的典范!

老李曾答应我,会把他关于中国文化的文章都给我一份。因此近几年每次遇到,他都会问我他的哪些哪些文章我有了没有,由于可以从网上下载,一些比较出名的文章我都有了,他就会把我没有而他手头还有的文章放在一个大信封里给我,几乎次次如此。当时我并没有什么特别的感觉。今天回想,他竟然把十几年前,好像是随口答应的事都记得如此清晰,这样的“贵人”,人生一世,遇上一个已是大幸矣!此生足矣,夫复何求!

老舍的《四世同堂》中有这么一个情节,虽然人名都记不得了,但那对话一直烙在我的心里。世代看祖坟的老汉向爷爷告辞,日本人马上要打进城了,音讯难通,此一别何时能再见,谁也不知道了。两位老人都很伤感。临别,老汉说,没事儿,只要咱们彼此心中互相念叨着,就跟见面儿一样。是啊,老李!我知道你一直都念叨着我们,我们也一直都念叨着你呢!难怪我一直都没有再也不能与你相见的感觉!

老李!如果真有下一世,我愿再当你的部下!你听清了吗?

2003 年 5 月

壹嘉出版 海外独立中英文出版

《李慎之与美国所》是“壹嘉个人史”系列丛书中的一种。

“壹嘉个人史”致力于历史的个人记录。我们相信,历史是长河,个人是水滴,正是千万水滴的汇聚,才有了长河的奔腾汹涌。

本系列不限于自传,只要是个人记录的历史,都可纳入其中。

“壹嘉个人史”已出和即出书目除本书外,还包括:

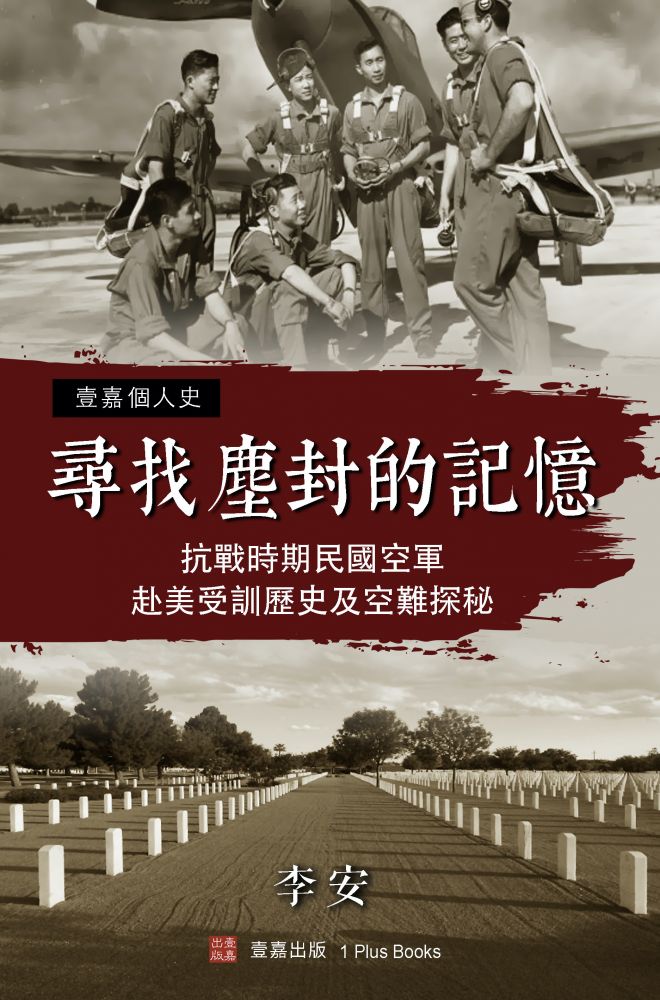

《寻找尘封的记忆:抗战时期民国空军赴美受训历史及空难探秘》李安著

二戰時期,根據中美兩國政府達成的協議,一批批中華民國空軍飛行員先後被送到美國,參加培訓。大部分學員學成歸國,投身於抗擊日本侵略者的戰鬥,許多人為此付出了年輕的生命。還有一部分學員則在培訓期間逝於飛行事故。由於戰亂和中國接連不斷的政治運動,他們的家人大多未能得知他們死難的具體情形,更不瞭解葬在何處。而這些出師未捷身先死的年輕人,如同被遺忘的孤兒,七十年來遠離祖國與親人,在異國他鄉,一抔黃土,掩埋了他們殺敵報國的雄心。

本書作者李安的二叔李嘉禾便是如此。1941年投筆從戎時,他是西南聯大物理系三年級學生,次年秋赴美,一去未歸。六十年後,李安家人終於在德州埃爾帕索(El Paso, TX)布利斯堡國家軍人公墓找到了他。去墓地祭拜二叔時,他們驚訝地發現,在李嘉禾墓周圍,還有不少同樣鐫刻著“Chinese Air Force”的墓碑,這些都是與她二叔一樣,被時代風塵掩埋的民國空軍。

李安面對墓群立下誓言:你們都是我的二叔,我一定要幫你們找到親人!

從2018年初開始,三十年來只關心高科技項目進展的“矽谷人”, 懷著對歷史的敬畏和使命感走進了史料堆,邁上了尋找抗戰飛行員家屬、研究和記錄抗戰空軍赴美培訓史的歷程……

海內外志願者和空史專家從四面八方伸出援手,民國空軍赴美系列歷史資料和照片逐漸從封存已久的檔案櫃、歷史文獻資料網站、博物館搜尋出來,還有一些來自個人收藏。一系列珍貴史料,成為尋親認親的重要線索和依據。在愛心志願者、電視台、報社等媒體,以及“龍越基金會”的幫助下,李安已經為三十三位赴美殉職空軍找到了親人。在這個過程中,她將民國空軍赴美培訓的歷史,從高層決策到具體執行,從後勤運輸到培訓課程、生活安排等等,系統地挖掘整理出來,於是有了這本“尋找塵封的記憶”。

壯志未酬的年輕飛行員們,可以安息了。

《老卒奇谭》 老卒 2020年10月版 $22.99

《革命时期的芭蕾》 史钟麒 2019年9月版 $23.99

《鲁冀宝藏》 高鲁冀 $22.99

高鲁冀,天津人,1956年考入清华大学土木工程系。与沈从文、黄永玉、萧乾等私交甚笃。1980年来美,任职于香港《文汇报》等多种中文报刊,并以调查报道江南案和网球明星胡娜出走案内幕名噪一时。记者的职业又令与众多文化、学术界乃至政界、宗教界名人有了交往和书信往来。本书记录了他与这些名人的交往,并配以众多第一次公开的名人书画、信件。

了解更多资讯,欢迎访问壹嘉出版官网