朝花夕拾

走遍千山万水,只为寻找初心。或许,很多人都跟我一样,觉得低调的比利时是一首无声的悠扬诗篇。在人类第一个千禧年后,根特、布鲁日、布鲁塞尔、鲁汶、列日和安特卫普等城市从这块土地上袅袅婷婷走进了人间。它们的“莞尔一笑”,就像唐代诗人刘禹锡写的那样:“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”。这些城市在岁月流转中,留下了一路的馨香,使西欧这片被神祝福,也被神诅咒的沃土草长莺飞,在光阴的湖中升起明月,在流年的镜中开满繁花。

可是,在比利时,还有几个不为人知的小城,虽然它们没能赶上千禧年后西欧工商业大发展的浪潮,但它们的历史却比这些中世纪的古典名城更有光彩。这些小镇就像发黄的日记,只要你轻轻翻开它,你就会如我一样,发现这些不食“人间烟火”的小镇闪烁着圣洁的光芒。我庆幸我恰巧路过它们,可以让它们的风姿在我的秋波里荡漾着天光,可以让它们的婀娜在我的眼眸里倒映着云影。它们中的第一个是比利时最古老城镇的通厄伦(Tongeren)。

通厄伦

通厄伦

斯帕

斯帕

阿尔隆

阿尔隆

通厄伦到底有多古老呢?它是从南俄草原来的凯尔特人中最大部落的领地。至于这个最大部落里的人是什么时候来的,靠什么为生,史学家们并无定论,有人说在公元前3世纪后半叶。此时罗马共和国已经建立了两个多世纪,罗马人把包括这个部落居住地的比利时等称为比尔吉卡(Belgica)。当凯撒大帝把剑锋指向比尔吉卡时,这个部落率先进行反抗,虽“小胳膊拧不过大腿”,但当凯撒胜利,在此建立了比利时高卢后,通厄伦成了一个大型罗马行政区的首府。到罗马帝国时,这个行政大区基本上包括今天比利时南部的瓦隆大区、荷兰的两个省和德国的中世纪帝国城市亚琛,也就是日后中世纪闻名遐迩的基督教中心-列日教区的管辖范围。

但是,它在公元70年的巴塔维亚人起义中遭受了毁灭性的火灾,这次起义至今都让荷兰人为他们先祖的英勇善战而自豪。当起义被镇压后,通厄伦东山再起,继续繁荣,建造了大型纪念碑和温泉浴场等,还把20公里外的泉水通过渡槽引进了城市。不过,这次通厄伦人吸取了教训,他们沿城市边缘竖起了一道防御墙。至今,人们还能看到防御墙的残骸。

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

为什么通厄伦会一而再再而三地被罗马看中呢?因为它的资源禀赋。它位于格尔河(Jeker River)沿岸,此河在马斯特里赫特流入默兹河。周边土地肥沃,盛产罗马人日常水果的苹果和樱桃。除此之外,这里还是牛的市场。也许因为这些原因,通厄伦位于连接罗马帝国一个行省省会科隆和帝国七条道路的重要交汇处,今天法国境内巴伊(Bavay)的罗马高速公路沿线上,因此它很快成为最大的高卢罗马行政区和军事城镇之一。这个时候,与它近在咫尺,也处在罗马高速公路的马斯特里赫特跟它一样,也很繁荣,只有列日还一片荒芜。

如果说列日主教区是儿子辈,马斯特里赫特是爸爸辈,那通厄伦则是爷爷辈。在基督教被君士坦丁大帝承认合法后不久,通厄伦成了基督教中心,主教是荷兰马斯特里赫特守护神的圣瑟法斯(Saint Servatius)。这位出生于亚美尼亚的主教在去罗马给圣彼得墓守夜时,被圣彼得告知通厄伦将被蛮夷毁灭,让他带着天国之钥去马斯特里赫特,于是马斯特里赫特在公元四世纪中叶成了基督教中心,通厄伦成了马斯特里赫特教区的一部分。这个时候罗马帝国已经开始走向衰落,通厄伦真的如圣彼得所言,被蛮族法兰克人洗劫了。这支日耳曼部落的一支在洗劫了通厄伦后被罗马皇帝允许在通厄伦北部定居。

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦

通厄伦在安稳了一个多世纪后,被匈人摧毁,至此,通厄伦繁华不再。此时,罗马帝国已经分裂为东西两部分了。在通厄伦被匈人劫掠后不久,法兰克人趁乱建立了墨洛温王朝。在王朝后期,崛起于列日附近,掌握王朝实权的宫相暗杀了马斯特里赫的主教。主教死后,基督教中心顺理成章转移到了列日,通厄伦隶属于列日主教区。别看通厄伦无法跟列日再争高下,但基督教“爷爷”的辈分是抹不掉的。所有主教直到中世纪末,都称自己为通厄伦主教,或通厄伦-马斯特里赫特及通厄伦-列日主教。

宫相的后人改朝换代,建立了加洛林王朝。已经皈依基督教的他们,在“爷爷”的老主教教堂地基上建造了一座新教堂,它就是今天的通厄伦圣母大教堂(The Basilica of Our Lady)。

圣母大教堂

圣母大教堂

圣母大教堂

圣母大教堂

圣母大教堂

圣母大教堂

开进通厄伦,不到早上9点。太阳刚刚从地平线上跃出,给通厄伦撒上了一层柔和的光。在比利时,我几乎天天跟阴雨天相伴,再次看到久违的温暖阳光,我除了欣喜欢愉外,也想起了古埃及人多么聪明,他们崇拜的正是太阳神。我沐浴在金黄色的光晕里,觉得上苍对我真好,在2022年的第一天就给了我如此明媚的天气和灿烂的心情。

也许是元旦,通厄伦的早上人迹皆无,只有我一个人在古老的街巷中转来转去,那种感觉叫作幸福。我站在圣母大教堂的广场上,仰望着披着一层金辉,无比壮丽的大教堂,感觉它仿佛有圣人的光辉覆盖其上。这座教堂最初在4世纪由圣瑟法斯所建,被匈人摧毁后,公元9世纪加洛林王朝在此修建了一座新的,后被维京海盗所毁。当维京海盗被驱赶后的4个世纪,列日主教们重修了教堂,教堂的塔楼是罗马式的,后被改作了今天的哥特式。教堂内部有一尊用胡桃木雕刻而成的圣母玛利亚雕像,此雕像在19世纪末曾被教皇加冕。从那以后,这个圣母大教堂成了受欢迎的朝圣地,比利时独立后成了圣殿。考古学家说教堂后殿中有一座神秘的纪念碑,它已被尊崇了几个世纪。我不知道考古学家说得对不对,因为教堂关闭,我内部什么也没看见,但我知道,这座教堂作为比利时和法国钟楼遗址的一部分被列入了世界文化遗产。

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

在这个只有3万多人的小城里,还有一处世界文化遗产,它就是跟鲁汶一样的贝居安会院(Beguinage)。不过,这个世俗修女静修处的贝居安会院没有鲁汶的大,也没有围墙,小溪从外围流过,而不是从建筑群中穿过。但它跟鲁汶相同的是,都是红砖建筑,都安静恬然。如果说它比鲁汶更胜一筹的话,那就是如丝绒般轻软的晨光打在它的“面颊”上,让它的“皮肤”泛着红润,放射出楚楚动人的光彩。我对这样的美景向来没有免疫力,在世俗修女的修身养性之地,我乐不思蜀。

建于13世纪的贝居安会院比鲁汶的早建一个多世纪,到18世纪时达到鼎盛时期,在100间房屋里居住着300名世俗修女。但当法国大革命爆发引发的震荡传导到这里时,修道院即被征用,世俗修女们也不知去向,只有这里的小教堂还矗立在那里,看着历史的风云变幻。教堂内供奉的守护小城的圣凯瑟琳,也只能静看沧海桑田,无语泪先流。

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

贝居安会院

圣凯瑟琳教堂

圣凯瑟琳教堂

古罗马城墙

古罗马城墙

我披着万道霞光,在这个散发着宁静气息的古城里徜徉,想着它悲惨的命运。在被法兰克人和匈人洗劫后,它在几个世纪里接连被维京海盗和布拉班特公爵“打砸抢”,最后跟布鲁塞尔一样,被法国的太阳王路易十四的军队烧毁。至此,整座圣城再也没能恢复过来,现在仅仅是比利时林堡省的司法首府。

虽然这座带有古罗马基因的比利时最古老小城已经淹没在比利时名城的星云中,但同样带有古罗马基因的比利时另一座小镇斯帕(Spa)却没有。人口比通厄伦还少2/3的斯帕不但举行了世界上第一个选美比赛,而且还年年举办比利时的一级方程式大奖赛。不过,斯帕并不是最先靠这两样走红,它靠的是温泉浴,风靡全球的水疗SPA之名就来源于这个小镇。

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

说到温泉浴,人们最熟悉的是古罗马人很好“这一口”,Spa即来自拉丁语“Salus per Aquam”的首字母缩写,意为“来自水的健康”。斯帕作为盛产温泉之地,从古罗马时就吸引着士兵在这里使用热矿泉来治疗他们疼痛的肌肉和战斗中的伤口。到14世纪时,列日的一个铁匠在这里发现了铁矿泉,于是一个著名的疗养胜地在斯帕发展起来。随后,欧洲皇室和权贵们纷至沓来,让斯帕镇赢得了“欧洲咖啡馆”的美誉,Spa水疗也开始走向世界各地。

如此著名之地除了吸引名流贵胄外,也吸引了一战中的德军。他们把进攻法国的总部设在了这里,这里也成为德国重要的疗养医院。一战结束后,关于德国战争赔偿的会议也在这里举行。今天斯帕以“欧洲大温泉镇”的名义成为跨国世界文化遗产的一部分。

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

斯帕

我以为这个历史悠久,见证了欧洲沐浴文化兴起而被铭记的斯帕会跟中国很多挂着洗浴中心招牌的城市一样,也到处是温泉洗浴的指示牌,或者像土耳其的土耳其浴一样,有显眼的标志,可是我绕着小城开,也没看见温泉洗浴标识。我不甘心,停下车,绕着这个位于阿登山脉一个山谷中的小镇转,期待看见不一样的风景,可是也没有。这里不仅没有一点儿古罗马城市的遗迹,也没有一点儿中世纪小镇的模样。没办法,我去了小镇上最著名的,始建于1880年的彼得大帝之泉(Pouhon Pierre le Grand)。

这座富含矿物盐和铁质的温泉浴因俄国沙皇彼得大帝经常光顾而得名。外部的八角形状设计让它看上去很别致,沙皇捐赠的雪花石膏纪念章和大理石马赛克地板也被运用到了建筑中。在这座建筑里,有一个长达9米的巨幅画作,上面描绘了16到19世纪访问过温泉小镇的96位名人,还有西班牙绘画大师胡安·米罗(Joan Miro)的原创作品,这些作品绝大部分都不为公众所知或首次展出。虽然我不是胡安·米罗迷,但我也想看看这个彼得大帝光顾过的温泉浴“长”什么样,可惜,如今已被改作旅游局接待处的它关门谢客。

彼得大帝之泉

彼得大帝之泉

彼得大帝之泉

彼得大帝之泉

我失望地离开这个曾开启了西欧沐浴诗篇,如今是我眼中比利时最无趣小城的斯帕,辗转去了比利时的另一个古罗马城市-阿尔隆(Arlon)。这个阿尔隆跟斯帕和列日是“一家”的,它们都属于说法语的瓦隆大区,跟通厄伦和鲁汶等说荷兰语的弗拉芒大区“渭泾分明”。不过,对于既不懂法语,也不懂荷兰语的我来说,它们的水火不相容并不关我的事,我只要回望它辉煌的历史,欣赏它怡人的风景就好。

阿尔隆被认为是比利时除了通厄伦以外的另一个历史最悠久城市,但因为凯撒大帝到来前占据这里的部落不是凯尔特人中最大的,因此它的古老跟通厄伦相比还差那么一点点。可是今天的它却比通厄伦重要。虽然它的人口没有通厄伦的多,但它却是比利时卢森堡省的首府,也是比利时最小的省会城市。

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

跟通厄伦一样,在罗马时代时,这里也是商业和行政中心。因它位于连接今天法国兰斯(Reims)、德国特里尔(Trier)和科隆的的交叉口而被罗马用作了贸易中转站,曾一度非常繁荣。可是随着日耳曼人的入侵,阿尔隆被毁,罗马时代的城市废墟今天还能在名为木星和海王星的两座罗马塔中找到。之后它的命运跟比利时其它城市的命运一样,被法兰克王国征服,后被维京海盗摧残,最后自立山头的阿尔隆伯爵于公元11世纪中叶在这里建造了一座城堡。

这个伯爵城堡跟根特的伯爵城堡并不相同。它比根特的伯爵城堡早建了一个多世纪,最重要的是,根特的伯爵城堡建于平地上,而阿尔隆的伯爵城堡建于高原上,这个高原就是大名鼎鼎的阿登高原(Ardennes)。其实,地处比利时与卢森堡交界处的阿登高原只是一片丘陵地带,本不稀奇,但在此发生的一场著名战役却让它名扬天下。

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

阿尔隆

二战后期,德国东西两线同时告急。为了扭转被动局面,希特勒孤注一掷,于1944年12月发动了二战结束前西线最后、也是最大规模的阿登战役,试图在浓雾掩映下,以迅雷不及掩耳之势夺取盟军的主要补给港口安特卫普,然后把盟军一分为二。可惜,命运的天平并没有倒向他,而是倒向了盟军在欧洲的最高指挥官-美国的艾森豪威尔将军。经过近两个月的战斗,盟军获胜,踏上了直捣柏林之路,德军从此一蹶不振。英国首相丘吉尔在评论这场战役时说,“毫无疑问,这是美国人在战争中最伟大的一役,并且我相信,这将被认为是美国人永垂不朽的胜利”。

作为一个美国公民,我为美军在此战役中的英勇无畏而喝彩,也被美国改变了欧洲和世界历史进程而欢呼,还为自己能在阿登战役发生的时节来到这里而庆幸。当我在阿登高原中穿梭,驱车赶往阿尔隆时,上天似乎想让我体验希特勒发动战争的背景图。沿途是群山环绕、森林密布、河流蜿蜒、浓雾弥漫,到达被视为比利时通往卢森堡国大门的阿尔隆时,浓雾依然没有消散。在这里,我看不见战争的云雾,只看见被雾气包裹的阿尔隆,美得像童话中的仙境。

圣多纳特教堂

圣多纳特教堂

圣多纳特教堂

圣多纳特教堂

小镇跟通厄伦一样,无声无息,像时光的罗盘静止了一样。但是,两座小城的风格明显不同。通厄伦跟根特等佛兰德城市一样,有中央广场,中央广场上有市政厅和钟楼,街道从广场向四周辐射,但阿尔隆没有这些。不过,它也有教堂,最重要的是阿尔隆圣多纳特教堂(Saint Donat Church)。这座教堂位于城市中央的山丘上,阿尔隆伯爵城堡就曾建于此地。当城堡在新教革命中被法国人摧毁后,修士们在城堡的废墟上建造了一座修道院,但在法国大革命中它被用作了医院,之后一场大火让它“一命呜呼”,最后在19世纪中叶这座教堂被建立。

虽然这座教堂无论是建造年代,还是壮观程度,都无法跟比利时被列入世界文化遗产的教堂相媲美,但站在这里,眺望阿尔隆的远山近水,却觉得小巧的教堂跟迷你的阿尔隆相得益彰。据说,天气晴朗的时候,站在教堂塔楼上,可以一览无余地俯瞰比利时、卢森堡和法国。塔楼上每小时还会播放一首阿尔隆地区的传统歌曲,那是卢森堡省的官方赞美诗。

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

圣马丁教堂

因教堂关闭,所以我既没机会登上塔楼,也没机会听到赞美诗,但我却进入了圣马丁教堂(Church of Saint Martin)。这座哥特式的教堂比圣多纳特教堂建造的时间还晚,却占据了小城的天际线,它同时也是瓦隆区最高的教堂。

今天的阿尔隆和通厄伦,就像泛黄的一纸书签,早已没有了古罗马时代的动人诗篇,可是我喜欢。与它们的遇见,虽是微微颔首,轻轻别过,但却不是淡而无痕。在我经年转身后,它们依然不会荒芜成流年里的落花,而是会沉淀在我的心里,风吹云不散,“犹如故人归"。

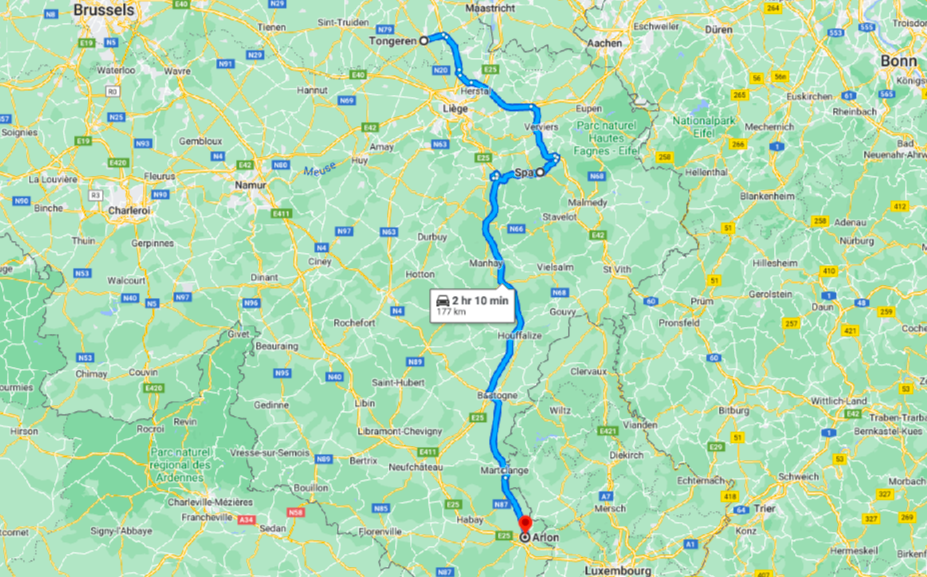

路线

路线