山居闲话

古稀老翁防痴呆,学习码字非有才,有话则长无话短,艺术本是开心菜。无病呻吟莫耻笑,偶有得罪莫见怪,君子自有常来客,清茶淡酒敞胸怀留法前辈王熙民老师二三事

今年是王熙民老师诞辰一百周年。

2014年11月15日,由欧美同学会留法分会主办、法国驻华大使馆协办的“王熙民艺术回顾展”,在欧美同学会总会多功能厅开幕。

照片为97岁的王先生神采奕奕和来宾握手

2015年5月16日,王熙民老师仙逝,享年98岁。我是从美院史军老师打来的电话中得知此噩讯的,她说这一天中,中央美院走了三位老人:王先生、李可染夫人邹佩珠和党委办公室的一位老同志。

王熙民老师也可说是我的一位“忘年交”。

最早听到王熙民这一名字是在上世纪70年代。我在朝阳区工作时的一位画友王震陆,调到了农展馆工作,一天,他来我家,聊起馆里和他在一个组工作的,有一位留法的老雕塑家叫王熙民,是农展馆门前两座大雕塑的作者。

北京农展馆门前两座9米高的“大跃进”雕塑

农展馆前的这两座“大跃进”时代的作品,在我眼里,是那时建国以来国内水平最高的大型雕塑,由此对王先生肃然起敬。

我在王震陆引领下去拜访了这位大我25岁的老先生。他平易近人、乐观豪爽,侃侃而谈。但拜访后脑子里却留下了一个问号:这么一位和赵无极、吴冠中一起公派赴法留学的前辈,有才能、有见识、又有这么出色的作品,怎么就给“窝”在农展馆了?

1980年,研究生班毕业,我被分在美院壁画系任教。壁画系是新建系,老师不多,大部都是从其它各系调来的美院老师和或毕业生,唯独王先生是“院外调来的”。

其实这是当时我的无知,王先生在我尚未出生前的1936年,就已经是美院前身北平艺专西画系的学生了。

我们成了“同事”。

老先生的家不在农展馆,但农展馆宿舍里有他一套二居室的单元楼房,是单位分给他的“工作室”。单元虽说不大,画点小画、做个雕塑小稿还是可以的。那个年代,能有这样的条件,算是挺不错的了。

当时,我家住在东大桥,与农展馆相隔不远,骑车去他那里也就10分钟的路,我们间的来往便渐渐多了起来。

论年龄和辈分,他可以够得上我老师的老师,而现在我们是一个系里的“同事”。他阅历深、见闻广,我很愿意去他的工作室,听他天南海北地闲聊,在实际交往中,经常忘记了年龄的差别,把他当成一个年长几岁的知己“朋友”那样,无话不谈,这就是为什么说他是我难得的“忘年交”。

交往久了,对王先生的艺术与为人也就有了更多的了解。

在北平艺专上学时,王先生是学画的,不仅业务出色,还是个爱国进步学生,参加过抗日。

1947年30岁的王先生和吴冠中俩人在竞争中胜出,被获选公派留法。

在当时巴黎留学美术的几个中国留学生(赵无极、熊秉明、吴冠中、王熙民)中,他是出身最“贫寒”的。

据他讲,赵无极是富家子弟,家里很有钱,到巴黎后,不大在学校上课,而是直接进入商业画廊卖画,热衷结交名流,善于包装炒作,很快就在巴黎打开了市场。

他和吴冠中则是属于那种老老实实在学校学习的学生。

说到吴冠中,王先生讲过他的一件趣闻,给我印象最深:

那时在巴黎美院画室中,流行每年有一天是“模特节”。这天,模特儿是画室的“无冕之王”,她有权指定某个学生,脱光衣服上台亲自体验一回当模特儿的经验。

吴冠中为人忠厚腼腆、平时不善言笑,一次“模特节”上,模特儿便故意将了Monsieur Wu(法文尊称吴先生)一军,请他宽衣上台,吴冠中顿时满脸通红、张口结舌、不知所措,死活不干,一转身逃出画室去了,引得大家哄堂大笑。

王先生后来选择了学雕塑,他崇敬布德尔,进了布德尔工作室。那时布德尔本人已经去世,主持工作室的是布德尔的夫人和布德尔的学生。王先生谈话中常常对布德尔雕塑纪念碑性的气魄和力度赞不绝口,布德尔也是我最喜欢的雕塑家,在这点上我俩很聊得来。

巴黎布德尔纪念馆工作室内景 (摄于1998年)

在巴黎美院,王先生的指导教师是罗丹和布德尔的学生让尼欧,让尼欧的全名是:Alfred Auguste Janniot(1889-1969)是法国新艺术(ART NOUVEAU)时期纪念碑建筑雕塑的一个代表人物,1937年巴黎博览会期间落成的著名的东京宫高浮雕,便是他的代表作之一。

东京宫正面高浮雕

1945-1959年间,让尼欧是巴黎国立高等美术学校的纪念碑艺术教授,王先生1947年到巴黎,1950年归国,期间很多得益于让尼欧。我们从王先生80年代改革开放后的众多作品中,可以清晰地看出他将让尼欧的新艺术装饰风格和中国传统雕塑风格巧妙地结合了起来。

王熙民老师作品三件

我和王先生接触来往最多的是在83年前后。

82年,我的一幅设计稿《未来在我们手中》参加北京图书馆新馆壁画竞稿时被选中。这幅壁画由两部分组成:前景是象征科学技术和文学艺术的一男一女两个浮雕人物;背景是象征宇宙中两只手捧着一轮太阳,仿光效应效果的彩色瓷砖拼贴。

设计方案是通过了,但我自己从未做过雕塑,需要从头学起,王先生便成了我最好的导师。

浮雕小稿是在我家11平米的卧室里做的,虽说是装饰性的象征人物,王先生还是建议我参考模特儿来做,这样在人体主要结构上可以保持生动性,不至于“概念化”。在对着模特儿用泥“写生”的过程中,他不只是在一旁指导,还亲自上手作示范,解释应强调什么,省略什么,如何控制浮雕的高低,线与面的转折如何处理,以及如何考量未来的观众视角等等。

浮雕中男人的脚,是由我当时才11岁的小儿子来当的模特儿,王先生把他叫做“小公民”,别看他年龄不大,长了个高个子,天生一对大脚,结构清晰,“这对脚很漂亮么”-王先生说,把小儿子夸的十分得意,极其认真地给摆了大半天的姿势。

小稿翻制合成及放大制作等一系列工作,则需要前往壁画合作单位唐山工艺美术厂去完成,这过程有许多技术性的活要随时把关,所以王先生也时不时的陪我住在陶瓷厂的客房里。晚上工人们都回家了,我们俩就随手做点陶瓷画盘一类的小玩意,或在空空荡荡的街上散步聊天。

在王先生指导下完成的北图新馆壁画

一次闲聊,在扯到和领导的关系问题时,他讲了自己的一段经历:

王先生虽然不是党员,但一直是先进教师,56年反右没他的事,57年带着学生出色地完成了农展馆歌颂“三面红旗”的雕塑任务,雕塑用了“鲁艺师生集体创作”的署名,在刚批完“资产阶级名利思想”后的“大跃进”年代,一切成绩归功“党的正确领导”,这是“常识”,王先生从没居功自傲过,应当说他是为鲁艺领导立了大功、挣足了面子。

但不久后却发生了另外一件他意想不到的得罪了领导的事。

在一个偶然的场合,王先生听到了群众在背后议论当时鲁迅艺术学院一位主要领导W新近的“男女作风问题”。

王先生和这位领导是多年的几乎可以“无话不谈”的老朋友,出于朋友的“真诚”,觉得自己应该去提醒他。果真,王先生专程去找了W领导,反映了群众的议论,还当面义正言辞地提醒他不要犯错误,当然W领导并不承认有这样的事,事情便这样过去了。

慢慢地,王先生察觉到这位领导“朋友”和他疏远了,王先生在鲁艺的处境也渐渐发生了变化,开始感觉到似乎处处有人在给他小鞋穿,却又让他说不出道不出。四十出头、连党的大门都还没进过的、一个天真的山东汉子,哪里会想到党的书记是你有资格去“直谏”的吗?他这一番“朋友义气”的结果,换来了W领导对他的不信任和整治……

我终于解开了王先生为什么离开鲁艺,低调“窝”在农展馆的心头之谜。

大家可以搜索一下网上王先生的艺术简介,1961-1981之间20年的艺术创作基本是一段空白。

时代终于迈进了“改革开放”的80年代。

伯乐识“良骥”,1981年,比王熙民小13岁的北平艺专“后辈”— 当时的美院副院长兼壁画系主任侯一民老师,把已届“耳顺之年”的王先生请回了中央美院。王先生终于迎来了他雕塑艺术新创作硕果累累的后半生。我们在私下聊天时,他对“老侯”的感激之情常常会溢于言表。

80年代末,我家移居加拿大,忙于生计,回国机会很少。但每逢回国,只要有可能,都会去看望一下老先生。

96年,我母亲去世,回国料理完丧事,约王先生在他宿舍附近的“毛家餐馆”吃饭,作陪的是另一位老朋友-美协的胡明之。此次见面,胡明之向我详述了他帮着王先生为维权与全国妇联打官司的前后过程,当时法院已判了王先生胜诉,为此我敬了王先生一杯,并祝他的大作早日上墙。

但事情没那么简单,妇联仗着前国务委员XXX的后台,就是硬不执行法院的判决,可奈何?有理没用,法还是不如权大。

王先生被尘封在仓库中的作品局部

2005年,我回国参加研究班同学组织的《春华秋实》展,又和王先生、胡明之夫妇在一起见了一面,得知十年过去了,王先生的这一精心作品,仍然被尘封在仓库里,那年王先生已是88岁的高龄。

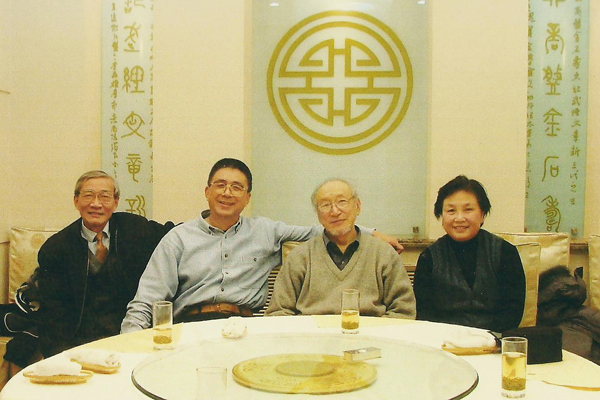

2005年的合影(左起:胡明之、我、王先生、胡明之夫人)

在得知王先生去世的消息后,我匆匆在网上搜索了一下,人们在纪念这位可敬的老前辈时,并没有忘记,他为全国妇联精心所作的大型浮雕所遭受的命运。难道中国艺术和中国艺术家在“中国特色”的中国就躲不开这一命运吗?

王先生千古!