Lxxyy2014

上了天堂又怎樣 下到地獄又何妨 天堂地獄雖两樣 只當流浪在他鄉

正文

往事难忘, 在我心中, 永远忘不掉的是:当年那段生活在香港调景岭难民营的苦日子.

记得英国作家狄更斯在他的一本著作「双城记」中, 写着:

「这是一个最好的时代, 但也是一个最坏的时代; 这是一个光明的季节, 但也是一个黑暗的季节......」

但我却认为, 现在我们所处的这个时代, 真是一个非常奇特的时代, 我们生在这个时代, 不仅见证了许多难以置信的事件, 而且有时我们自己还可能就是这些事件中的主人翁!

(一)

就以我个人来说, 1949年我还不到 10 岁, 那个年代, 应该是; 当时很多中国人一生中, 一个极为悲惨苦难的年代!

那时国共已内战多年, 但是由于国民政府的越来越腐败无能, 很多文武官吏, 肆无忌惮的贪污蛮横, 以致军心、民心尽失, 虽然拥有美式装备、飞机、大炮, 但几百万的国军, 竟然在淮海战役, 被共军仅使用人海战术、土枪、土炮, 就打得愦不成军, 节节败退, 居然在短短不到一年的时间, 神州为之变色, 中华民国政府被迫迁到台湾!

大陆解放后, 我们家还留在大陆湖南郷下, 而且大人们心里想,大概一、两年后, 国军就会反攻, 再打回来. 然而过了不久, 国军非但没有再打回来, 而国内清算斗争开始, 我们家被列为地主身份, 并且此时地方政府, 不时开借条向我们家募款募粮 , 而且还发动一些无知的村民, 对我们家作清算斗争的迫害, 最后竟然把我们扫地出门!

于是1950年的秋天, 老爸带着老妈与我,决定举家逃离湖南老家, 从深圳偷渡到香港.

到了香港, 我们与亲友在九龙塘村, 合租一幢临时加盖的木造小楼, 我们在二楼各自分住一间小房, 我们三人就挤住在这个小房间内.

老爸、老妈因为都不会说广东话, 所以很难找得到工作, 并且也没有亲友可以借贷, 这时我们带来的私蓄, 眼看就要坐吃山空.

而且更糟糕的是: 有一天老妈上菜市埸, 因为怕小偷, 就把从老家带出来的五只金戒子, 按照乡下人的习俗, 缝在一个小布袋子内, 密藏在衣服左边的口袋, 结果老妈不知道什么时候, 被一个小偷盯上, 很轻易的就被他扒走了.

老妈回家后才发现, 心中懊恼万分, 大哭一埸. 我们心中也跟着很难过, 因为这是我们家当时仅有的财产, 是为了以后的日子, 保命救急用的.

这不幸事件发生后, 老爸左思右想, 为了一家的生计, 就想自己来做点小生意, 赚些蝇头小利, 以维持生活.

当时他想到的生意: 就是早上去一家面包店, 批一些面包, 放在一个大的木质面包箱内, 然后用头顶着, 沿街叫卖. 可是老爸自己觉得; 过去好歹也是个读书人, 并且也曾在政府机关任职过, 所以碍于面子, 他不好意思自己去做, 就要我挑起这个担子, 把面包箱交给我, 要我每天早上去叫买.

那时我已十左右, 每天早上, 六点钟起床, 梳洗完毕, 就顶着面包箱沿街叫买, 嘴里不停的喊着:「面包, 面包; 面包, 鸡蛋糕; 奶油面包, 葱油大包……」.

开始两天, 还算顺利, 可是到了第三天, 就碰到当地的几个烂仔(流氓), 来向我收保护费, 我当时那懂这些, 只有呆在那儿, 他们看我没有反应, 有人就开骂: 「丢你老母, 你个死仔!……」 然后就有几个人把我的面包箱踢翻, 还有人过来要打我, 我吓得连面包箱都不要了, 只好往家里跑, 跑上了楼. 他们还是一路追过来, 一直追到我家的楼下, 老妈见状立刻跑下楼, 挡住他们上楼, 并大声喊救命, 这时很多邻居都跑出来, 看看究竟发生了什么事, 这才把他们吓走.

生意不能做了, 为了解决生活问题, 老爸打听到: 那时香港东华三院有救济难民的措施, 于是我们就赶去办理登记, 还好一切顺利, 我们通过登记, 并且每个人领到了一张饭票, 同时我们也就搬到香港坚尼地臣的摩星岭去居住, 因为这里是当时香港难民的集中营.

这也是因为当年大陆解放后, 很多被清算斗争、以及不满中共统治的国军伤残、退役军人和民众, 都往香港逃亡, 因此香港刹那间, 踊入成千上万的难民, 香港政府一时措手不及, 不知如何处置. 而且这些难民, 对当时香港的社会治安和市区观瞻, 也是一重大负担和打击!

不久香港政府着手, 先把这些最初来到的国军老弱残兵, 安置在远离香港市区的摩星岭公民村, 另一些没有被安置的军眷和其他人员, 就成为了当时名副其实、流离失所的难民. 这时难民数, 己超过3,000人以上.

然而就在1950年6月18号, 一群大约80余人的左派倾共学生, 前往摩星岭难民区, 向老兵们挑衅, 不但对他们发表演说, 宣扬共产党的德政, 而且还在他们面前大跳秧歌舞, 这些老兵因为厌恶中共已久, 早就忍无可忍, 现在刚好把长久以来的一肚子怨气, 全部发泄在这些左派人士身上, 当时即有人喊打, 于是大伙就蜂拥而上, 双方大打出手, 最后竟演变成流血冲突!

这件意外事故发生后, 迫使香港政府不得不快速处这个难题。他们只好将这群难民, 尽量收容, 重新登记, 每人发给难民证, 凭难民证并发给饭票一张. 就在这年6月26日, 将全数难民迁往香港九龙郊外一个偏远的地方, 名称为「吊颈岭」.

这「吊颈岭」, 乃是位于香港九龙将军澳西南方一处山坡地, 据说这是因为一位加拿大名叫兰尼(Alfred Herbert Renni)的商人, 在那里开了一间面粉厂, 因生意失败, 上吊自杀而得名.

记得英国作家狄更斯在他的一本著作「双城记」中, 写着:

「这是一个最好的时代, 但也是一个最坏的时代; 这是一个光明的季节, 但也是一个黑暗的季节......」

但我却认为, 现在我们所处的这个时代, 真是一个非常奇特的时代, 我们生在这个时代, 不仅见证了许多难以置信的事件, 而且有时我们自己还可能就是这些事件中的主人翁!

(一)

就以我个人来说, 1949年我还不到 10 岁, 那个年代, 应该是; 当时很多中国人一生中, 一个极为悲惨苦难的年代!

那时国共已内战多年, 但是由于国民政府的越来越腐败无能, 很多文武官吏, 肆无忌惮的贪污蛮横, 以致军心、民心尽失, 虽然拥有美式装备、飞机、大炮, 但几百万的国军, 竟然在淮海战役, 被共军仅使用人海战术、土枪、土炮, 就打得愦不成军, 节节败退, 居然在短短不到一年的时间, 神州为之变色, 中华民国政府被迫迁到台湾!

大陆解放后, 我们家还留在大陆湖南郷下, 而且大人们心里想,大概一、两年后, 国军就会反攻, 再打回来. 然而过了不久, 国军非但没有再打回来, 而国内清算斗争开始, 我们家被列为地主身份, 并且此时地方政府, 不时开借条向我们家募款募粮 , 而且还发动一些无知的村民, 对我们家作清算斗争的迫害, 最后竟然把我们扫地出门!

于是1950年的秋天, 老爸带着老妈与我,决定举家逃离湖南老家, 从深圳偷渡到香港.

到了香港, 我们与亲友在九龙塘村, 合租一幢临时加盖的木造小楼, 我们在二楼各自分住一间小房, 我们三人就挤住在这个小房间内.

老爸、老妈因为都不会说广东话, 所以很难找得到工作, 并且也没有亲友可以借贷, 这时我们带来的私蓄, 眼看就要坐吃山空.

而且更糟糕的是: 有一天老妈上菜市埸, 因为怕小偷, 就把从老家带出来的五只金戒子, 按照乡下人的习俗, 缝在一个小布袋子内, 密藏在衣服左边的口袋, 结果老妈不知道什么时候, 被一个小偷盯上, 很轻易的就被他扒走了.

老妈回家后才发现, 心中懊恼万分, 大哭一埸. 我们心中也跟着很难过, 因为这是我们家当时仅有的财产, 是为了以后的日子, 保命救急用的.

这不幸事件发生后, 老爸左思右想, 为了一家的生计, 就想自己来做点小生意, 赚些蝇头小利, 以维持生活.

当时他想到的生意: 就是早上去一家面包店, 批一些面包, 放在一个大的木质面包箱内, 然后用头顶着, 沿街叫卖. 可是老爸自己觉得; 过去好歹也是个读书人, 并且也曾在政府机关任职过, 所以碍于面子, 他不好意思自己去做, 就要我挑起这个担子, 把面包箱交给我, 要我每天早上去叫买.

那时我已十左右, 每天早上, 六点钟起床, 梳洗完毕, 就顶着面包箱沿街叫买, 嘴里不停的喊着:「面包, 面包; 面包, 鸡蛋糕; 奶油面包, 葱油大包……」.

开始两天, 还算顺利, 可是到了第三天, 就碰到当地的几个烂仔(流氓), 来向我收保护费, 我当时那懂这些, 只有呆在那儿, 他们看我没有反应, 有人就开骂: 「丢你老母, 你个死仔!……」 然后就有几个人把我的面包箱踢翻, 还有人过来要打我, 我吓得连面包箱都不要了, 只好往家里跑, 跑上了楼. 他们还是一路追过来, 一直追到我家的楼下, 老妈见状立刻跑下楼, 挡住他们上楼, 并大声喊救命, 这时很多邻居都跑出来, 看看究竟发生了什么事, 这才把他们吓走.

生意不能做了, 为了解决生活问题, 老爸打听到: 那时香港东华三院有救济难民的措施, 于是我们就赶去办理登记, 还好一切顺利, 我们通过登记, 并且每个人领到了一张饭票, 同时我们也就搬到香港坚尼地臣的摩星岭去居住, 因为这里是当时香港难民的集中营.

这也是因为当年大陆解放后, 很多被清算斗争、以及不满中共统治的国军伤残、退役军人和民众, 都往香港逃亡, 因此香港刹那间, 踊入成千上万的难民, 香港政府一时措手不及, 不知如何处置. 而且这些难民, 对当时香港的社会治安和市区观瞻, 也是一重大负担和打击!

不久香港政府着手, 先把这些最初来到的国军老弱残兵, 安置在远离香港市区的摩星岭公民村, 另一些没有被安置的军眷和其他人员, 就成为了当时名副其实、流离失所的难民. 这时难民数, 己超过3,000人以上.

然而就在1950年6月18号, 一群大约80余人的左派倾共学生, 前往摩星岭难民区, 向老兵们挑衅, 不但对他们发表演说, 宣扬共产党的德政, 而且还在他们面前大跳秧歌舞, 这些老兵因为厌恶中共已久, 早就忍无可忍, 现在刚好把长久以来的一肚子怨气, 全部发泄在这些左派人士身上, 当时即有人喊打, 于是大伙就蜂拥而上, 双方大打出手, 最后竟演变成流血冲突!

这件意外事故发生后, 迫使香港政府不得不快速处这个难题。他们只好将这群难民, 尽量收容, 重新登记, 每人发给难民证, 凭难民证并发给饭票一张. 就在这年6月26日, 将全数难民迁往香港九龙郊外一个偏远的地方, 名称为「吊颈岭」.

这「吊颈岭」, 乃是位于香港九龙将军澳西南方一处山坡地, 据说这是因为一位加拿大名叫兰尼(Alfred Herbert Renni)的商人, 在那里开了一间面粉厂, 因生意失败, 上吊自杀而得名.

我们全家也就在这时, 随着那浩浩荡荡的难民队伍, 住进了吊颈岭难民营. 这时全难民营的总人数已近10,000人, 因为还有很多人没赶上登记, 也挤进了营区.

因「吊颈岭」之名太恐怖, 后来香港政府社会局救济署长李孑农, 取其广东语谐音改称为「调景岭」, 颇有「调整景况」之意.

早年, 调景岭因位置十分偏僻, 无水无电, 比摩星岭还要荒芜得多, 出入极为不便, 加上远离市区, 自成一国. 由于当时香港政府认为, 调景岭只是难民暂居之地, 并希望这批难民能于两年内融入社会, 否则自行返回大陆.

因此在其后十年期间, 都没有为他们提供水电等设施, 也没有修筑道路通往外面. 当时其对外的交通:

一, 由营区经由翻山越岭, 到达鲤鱼门, 然后乘坐小汽艇往返筲箕湾.

二, 也是要先翻山越岭, 再走两三个小时, 到达山下坐巴士进城.

于是我们就被迫困在这个 「鸟不生蛋、与世隔绝」 的难民营, 过我们的艰苦日子!

后来我还知道, 其实有好些当今的名人, 他们也都曾经在这个岭上, 做过难民, 渡过他们一段穷苦困迫的日子.

譬如曾任中华民国总统马英九, 以及企业大亨林百里, 还有香港知名艺人刘德华、影星惠英红、秦祥林、温碧霞、王小凤、

(二)

调景岭因为背山面海, 风景非常美丽. 当时营区管理, 将她分为五个区:

第一区, 又称大坪, 营区管理办公室, 及伤残老兵、眷属所住的葵棚都在这一区.

第二区, 大多数是住油纸A字棚的难民, 另外就是基督教宣道会的教堂也在设在这一区.

第三区, 除了大多数住油纸A字棚的难民, 还有二幢葵棚, 住了很多老弱妇女. 最早开办的难民营小学......信义小学也在这一区.

第四区, 多半也都是住油纸A字棚的难民, 当时我家就住这一区. 但半山腰也有很多没饭票的难民, 自己临时搭建的小木屋.

第五区, 住民像第四区一样, 但这区有一间天主教曹立珊神父, 创办的「天主堂义务小学」, 这就是以后闻名的鸣远中学的前身, 其实现今纽约、洛杉矶的鸣远中文学校, 也是由她延伸出来的.

据说香港政府起初, 只在调景岭「大坪」安置难民, 后来因为人数太多, 才把区域扩大. 难民营的居民来自不同省份, 当中大半是退伍军人, 但也有不少是政界与学界人士, 甚至包括国大代表、立法委员、 中学校长等等. 据说他们一般不会轻易表露过去在大陆的身分.

当时居住在调景岭的难民, 凭饭票和茶票, 由香港政府社会局(社会福利署前身), 在大坪建造了一个大一厨房, 每天分派两次救济饭和一壶茶, 给所有有饭票的难民, 直到1953年, 政府停止为居民派饭.

1953年以后, 这时台湾的一个民间组织---中国大陆灾胞救济总会(简称救总)

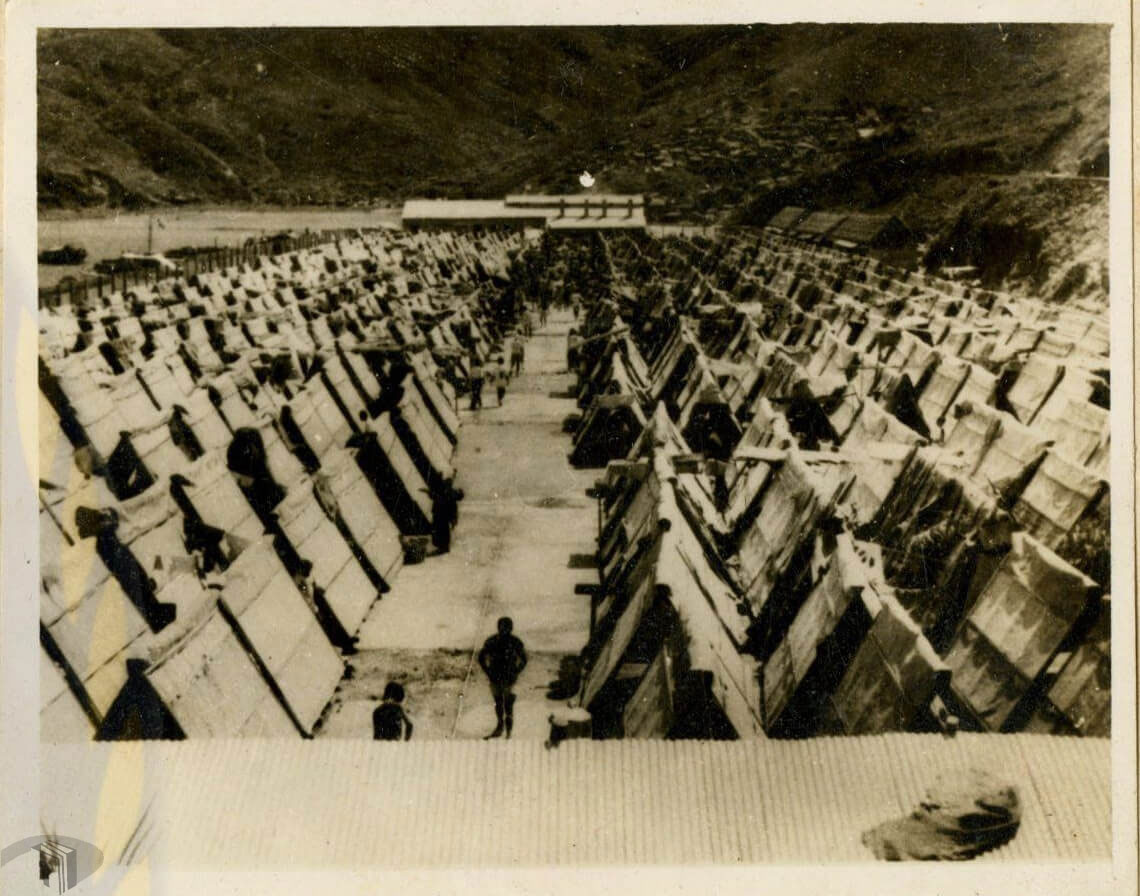

早期除了一部份荣民可住高大的葵棚外, 我们一般都是住所谓的油纸「A字棚」. 这「A字棚」, 它是非常矮小, 用木架支撑, 成A字型, 外盖黑色油纸, 中间横着是一层木板, 作为床铺用. 这「A」字棚,很多都是建筑在半山上, 所以有人美其名叫「半山别墅」.

因「吊颈岭」之名太恐怖, 后来香港政府社会局救济署长李孑农, 取其广东语谐音改称为「调景岭」, 颇有「调整景况」之意.

早年, 调景岭因位置十分偏僻, 无水无电, 比摩星岭还要荒芜得多, 出入极为不便, 加上远离市区, 自成一国. 由于当时香港政府认为, 调景岭只是难民暂居之地, 并希望这批难民能于两年内融入社会, 否则自行返回大陆.

因此在其后十年期间, 都没有为他们提供水电等设施, 也没有修筑道路通往外面. 当时其对外的交通:

一, 由营区经由翻山越岭, 到达鲤鱼门, 然后乘坐小汽艇往返筲箕湾.

二, 也是要先翻山越岭, 再走两三个小时, 到达山下坐巴士进城.

于是我们就被迫困在这个 「鸟不生蛋、与世隔绝」 的难民营, 过我们的艰苦日子!

后来我还知道, 其实有好些当今的名人, 他们也都曾经在这个岭上, 做过难民, 渡过他们一段穷苦困迫的日子.

譬如曾任中华民国总统马英九, 以及企业大亨林百里, 还有香港知名艺人刘德华、影星惠英红、秦祥林、温碧霞、王小凤、

(二)

调景岭因为背山面海, 风景非常美丽. 当时营区管理, 将她分为五个区:

第一区, 又称大坪, 营区管理办公室, 及伤残老兵、眷属所住的葵棚都在这一区.

第二区, 大多数是住油纸A字棚的难民, 另外就是基督教宣道会的教堂也在设在这一区.

第三区, 除了大多数住油纸A字棚的难民, 还有二幢葵棚, 住了很多老弱妇女. 最早开办的难民营小学......信义小学也在这一区.

第四区, 多半也都是住油纸A字棚的难民, 当时我家就住这一区. 但半山腰也有很多没饭票的难民, 自己临时搭建的小木屋.

第五区, 住民像第四区一样, 但这区有一间天主教曹立珊神父, 创办的「天主堂义务小学」, 这就是以后闻名的鸣远中学的前身, 其实现今纽约、洛杉矶的鸣远中文学校, 也是由她延伸出来的.

据说香港政府起初, 只在调景岭「大坪」安置难民, 后来因为人数太多, 才把区域扩大. 难民营的居民来自不同省份, 当中大半是退伍军人, 但也有不少是政界与学界人士, 甚至包括国大代表、立法委员、 中学校长等等. 据说他们一般不会轻易表露过去在大陆的身分.

当时居住在调景岭的难民, 凭饭票和茶票, 由香港政府社会局(社会福利署前身), 在大坪建造了一个大一厨房, 每天分派两次救济饭和一壶茶, 给所有有饭票的难民, 直到1953年, 政府停止为居民派饭.

1953年以后, 这时台湾的一个民间组织---中国大陆灾胞救济总会(简称救总)

早期除了一部份荣民可住高大的葵棚外, 我们一般都是住所谓的油纸「A字棚」. 这「A字棚」, 它是非常矮小, 用木架支撑, 成A字型, 外盖黑色油纸, 中间横着是一层木板, 作为床铺用. 这「A」字棚,很多都是建筑在半山上, 所以有人美其名叫「半山别墅」.

按规定必须五人才能住一棚, 我家只有三人, 因此被迫要与另一对夫妻合住. 又另一种所谓的葵棚, 是用竹子及木架建造的, 外铺棕榈叶的大统舱, 每间住一百多人, 都是单身的伤残难民. 男女分开住. 我的一位难友就住在这样的大统舱里, 他是和别人挤在一起, 分得一个小小的铺位.

我们每天的主副食: 米和蔬菜等, 都是从香港经由货轮, 每周一次运送到大坪的储藏库. 前已述及在大坪有间大厨房, 由难民充当橱工, 一天准备两餐. 到了开饭的时候, 我们有饭票的, 十张饭票一组, 由一个人提着个大饭桶, 去排队领取. 记得最常吃到的菜是连皮马铃薯, 带皮的大南瓜或是包心菜, 都是白水清煮, 少盐更少油. 鱼倒是偶尔能吃到的, 那是一种像沙丁鱼样的有头有尾的臭咸鱼.

后来有些人出外到市区打临工赚了点钱, 就可以自行加菜. 同时他们也可以买到香港餐馆做三明治切下来的面包皮, 或客人吃剩的三文治边角, 回到营区贩卖, 这在当时还算是一种美味食品.

这时除了救总在此荒芜地区派饭和建屋外, 教会也是稳定调景岭社区的重要支柱, 当时随着难民逃难的传教士, 在调景岭开始传道, 天主教、基督教同时并行. 所以在这时教会与难民的关系极为密切, 教会一面传道, 一面帮助难民解决生活上的问题. 因教会时常派发一些救济物质, 如奶粉, 旧衣服等等.

对于调景岭的教育方面, 教会的贡献相当大. 基督教信义会, 首先在调景岭成立信义中学(原名难童义务学校), 为调景岭内首间成立的学校. 其后天主教的鸣远中小学也相继成立, 我就是在这间学校, 读完小学五、六年级, 然后再上初中, 直到初中毕业.

记得我当时就读教会办的信义小学读五年级, 有一次, 上杨远老师的数学课, 他要考一考同学们的头脑的反应. 他说:

“如果有一位朋友送给我一幅山水字画, 字画的左上角标示出画此画的年月日, 右下角则有他的落款. 现在你们想想看, 这幅画作为礼物送人, 为求完整, 上面还缺少什么?”

当时同学们都还没有人回答, 于是我立刻举手说:“最好是在落款处, 再注明画此画的地点.”

杨老师当场夸我:“不错, 你很聪明, 这么快就想到了!”

我当时心中感到好高兴, 对他的这样的鼓励, 至今难忘!

1960年以后, 调景岭平房区, 因均系倚山而建, 横区而治的独特社区. 同时随着居民出外打工及开始山寨式手工, 有些收入, 生活渐渐获得改善.

譬如我家:老爸当时也与别人一样, 去九龙城一家制造火柴盒的工厂, 批一些材料, 在家自己做火柴盒. 做好后再送回工厂, 按完工后火柴盒的数量计酬!

当年这个人工制作火柴盒的工作, 共分三个过程:

1, 先在工作桌上, 将火柴盒外部的纸条铺放整齐, 然后再打上浆, 将长长的竹片条贴上, 老爸就负责这一关!

2, 其次再将上述打好浆的竹片及纸条, 折成长方形的火柴盒的模型, 老妈则负责这一关!

3, 最后是将模型的底, 套放在一块木方块版上, 然后将长方形火柴盒的外壳套进压底, 这个火柴盒就算完工了!我就负责这一关!

这一关动作多, 为赶时间, 动作要快!记得当年调景岭做这个副业有很多的人, 据他们统计, 压底速度最快的就是我!当时我感到快乐非凡, 并且立定志愿, 将来我要做一个制作火柴盒压底的专家!现在想来真是可笑!

当时香港政府在村内只设邮局及消防局, 村民则自设治安队巡逻, 守望相助, 设治安队巡逻的目的, 是因当时亲共的左派份子, 曾经两次进入营区, 在第三区的揆棚放火及在水源地的储水池下毒. 引发严重的治安问题。

(三)

调景岭的一般生活情况, 具有很浓厚的政治色彩, 营区绝对大多数居民, 都是倾向亲中华国民政府的!

岭内各学校于每年10月10日都会放假, 全营区举行庆祝双十国庆仪式, 在岭内学校以至大街小巷、几乎家家户户都挂起青天白日满地红的国旗, 从远处观看, 犹如一片青天白日满地红的旗海.

同时岭内也庆祝其他中华民国的节日. 例如: 纪念黄花岗起义的329青年节、蒋公诞辰纪念日、国父诞辰纪念日等等. 此外, 岭内亦长年挂起青天白日满地红的国旗, 当时香港政府并不刻意干涉这些政治活动的进行.

所以当时调景岭又有「小台湾」之称.

中华民国政府方面, 虽然曾安排渡轮接运部分伤残士兵及退役国军归返台湾, 但人数究竟有限.

因此当时大部份居留在岭上的难民, 都只视香港调景岭为过境之处, 等待反攻大陆或是能申请到台湾去, 才是他们终极的目标.

但很多难民却没想到, 调景岭一住就是近半个世纪, 没等到愿望实现, 居然就老死在调景岭, 说来也真是令人伤心和感慨!

1955年初, 算来我们在调景岭居住已四年多,这时老爸申请的入台证, 突然获得批准, 于是我们举家就离开这难忘的调景岭, 来到台湾, 重起炉灶!

(三)

调景岭的一般生活情况, 具有很浓厚的政治色彩, 营区绝对大多数居民, 都是倾向亲中华国民政府的!

岭内各学校于每年10月10日都会放假, 全营区举行庆祝双十国庆仪式, 在岭内学校以至大街小巷、几乎家家户户都挂起青天白日满地红的国旗, 从远处观看, 犹如一片青天白日满地红的旗海.

同时岭内也庆祝其他中华民国的节日. 例如: 纪念黄花岗起义的329青年节、蒋公诞辰纪念日、国父诞辰纪念日等等. 此外, 岭内亦长年挂起青天白日满地红的国旗, 当时香港政府并不刻意干涉这些政治活动的进行.

所以当时调景岭又有「小台湾」之称.

中华民国政府方面, 虽然曾安排渡轮接运部分伤残士兵及退役国军归返台湾, 但人数究竟有限.

因此当时大部份居留在岭上的难民, 都只视香港调景岭为过境之处, 等待反攻大陆或是能申请到台湾去, 才是他们终极的目标.

但很多难民却没想到, 调景岭一住就是近半个世纪, 没等到愿望实现, 居然就老死在调景岭, 说来也真是令人伤心和感慨!

1955年初, 算来我们在调景岭居住已四年多,这时老爸申请的入台证, 突然获得批准, 于是我们举家就离开这难忘的调景岭, 来到台湾, 重起炉灶!

谢谢来访并赐评!