老警阿猪的博客

皇家警察故事,西方犯罪纪实3

1969年,离现在既近又远。那是冷战时期,美苏两个超级大国正较劲。中国跟苏联也不对付,还在乌苏里江打了一仗(珍宝岛之战)。但放眼整个世界,1969年还算是风平浪静的。那一年,尼克松刚当上美国总统,正在兑现其竞选承诺,逐步从越南撤军。年轻的阿拉法特也是刚刚上任,开始领导巴勒斯坦解放组织。中东此时并无战事,局面相对平稳。

话说约瑟夫·库马里奇,在他将要返程新西兰的时候,奥克兰这一头,安东尼和伊万便开始着急他的行期。可每次和老家联系,约瑟夫总是不能确定动身日期,一拖再拖。眼看回头签证的最后期限就要到了,安东尼才终于收到弟弟从贝尔格莱德发来的电报:约瑟夫将于10月30日,星期四下午,乘坐塔斯曼帝国航空公司的TE222航班回到奥克兰。(注①:他们帮约瑟夫办的回头签证将于第二天,10月31日,星期五,过期。注②:新西兰航空——Air New Zealand的前身就是这个塔斯曼帝国航空——Tasman Empire Airways)

等到了那一天,10月30日,安东尼和伊万一起去接机。奇怪乘客都出来完了,仍不见约瑟夫的身影。更让他们感到不安的是,连约瑟夫的行李都出来了,可是,弟弟,他人躲哪儿去了呢?焦急之下,安东尼通过机场问讯联系到航班。从奥克兰往回查悉尼,查澳航,因为当初那机票联的是澳航,飞的是澳航的袋鼠航线——The Kangaroo Route。可是,问了半天,怎么也问不出个结果来。

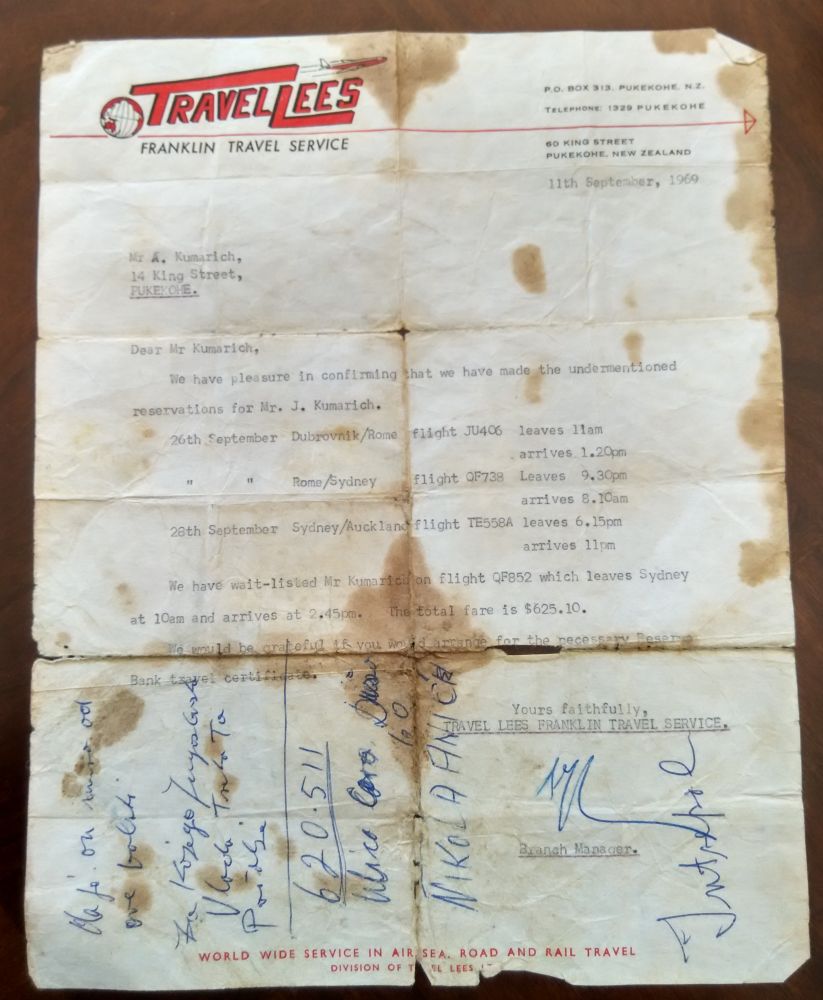

上图就是当初安东尼帮约瑟夫购买返程机票时,旅行社打出来的行程单。单子上只是列出了一个简化的行程,即从克罗地亚飞经意大利罗马,悉尼,终点是奥克兰。为了让大家看得更清楚一些,我把其中行程的部分放大。请注意,单子上的日期是9月26日至28日,那是安东尼一厢情愿的安排。他希望约瑟夫能稍微提前一些,不要等到签证的最后期限。因为同乡们之间一直再传,邻村就有一位乡亲,去澳大利亚时因为签证过期被拒绝入境,原机遣返,损失可大了。

接机只接到了行李,没接到人。安东尼拿着那件行李的行李票去问,航空公司查出,该行李的始发地是南斯拉夫首都贝尔格莱德。行李的主人是约瑟夫·库马里奇。这件行李是在印度的加尔各答机场才被转载到英国航空的航班的。航班号是BA934。但是,航空公司可以证实,在这班航班上,并没有一个名叫库马里奇的乘客。

注:当年联合运营袋鼠航线的有:澳航——Qantas,新西兰航空,英国航空——即BOAC(BOAC 是 British Overseas Airway Corporation 英国海外航空公司的简称),印度航空,和MSA航空——马来西亚-新加坡航空。

连续的询问,在第二天,10月31日,终于有了实质性的回复。不,那不是什么回复,是噩耗!来自于香港:约瑟夫已于10月31日当天猝死于香港的伊丽莎白医院!

得知这个消息,安东尼和伊万全懵了。猝死是怎么死?怎么就死了?你们去问问医院吧。香港机场方面也不知该如何回答。安东尼把长途电话拨到伊丽莎白医院的院长室,院长不在。接电话的是一位苏姓医生。问约瑟夫是怎么死的?苏医生告说,是心肌梗塞,病人在香港启德机场发病,送到医院就死了。

什么?病人?我弟弟约瑟夫这辈子就从未生过病。心肌梗塞?我弟弟约瑟夫心肺功能可是好着呢。他年纪轻轻的,谁梗塞也轮不到他梗塞。这事儿,医院有出死亡证明吗?苏医生解释,未经联系上死者亲属,医院对尸体不可做任何处置。你们应该联系的,是香港警务署,他们才是管事的机构。

香港警方?香港?安东尼从最初的懵懂中回过神来:我弟弟约瑟夫怎么会出现在香港?他的机票联程是我从新西兰给订的,根本就不经停香港啊。安东尼和伊万都不知道约瑟夫是怎么改的票,案发的时候不知道,那以后,至今,也仍是一个谜。

等联系上了香港警务署,管事儿的一上来就建议尸体火化。这怎么行呢?事情还没有搞清楚。更何况我们达尔马提亚人,世世代代,都是虔诚的天主教徒。我们的人死了,是不能火化的。安东尼坚决不让火化。

家属们又去找了航空公司,找新西兰政府部门。机票退钱我们也不要,约瑟夫是死是活,你们得把他送回奥克兰来。我们要在这里安排土葬。

约瑟夫的遗体,最终于11月5号回到奥克兰,并于当天安葬。

跟着运送尸体的文件一块来的,有一份由香港伊丽莎白医院开出的死亡证明。那上面注明的死亡原因,与当初电话里苏医生解释的完全不同。这一回,死因成了饮酒过量。因饮酒过量引起肺水肿,导致死亡。

这,这,不对呀?医院方面前后说法不一。先说的心肌梗塞,怎么想换就换,成了饮酒过量了?安东尼再次设法联系上了伊丽莎白医院,这次是院长亲自写的回信,信中坚称约瑟夫的死因是醉酒。可是,库马里奇家的人都清楚,约瑟夫虽然不是滴酒不沾,可他从来不多喝,基本不爱喝酒。

几天之内,库马里奇家人没有迎来欢天喜地,活蹦乱跳的弟弟,而是卷入了一场灾难。整件事情包含着太多的自相矛盾,太多的无法解释,太多的难以澄清。

库马里奇·约瑟夫的葬礼,是一个完全由政府相关部门,警察,和殡葬殡仪公司共同操办的低调的葬礼。来参加葬礼的人,除了库马里奇家族在奥克兰及其附近的亲朋好友,只有另外几个人。有新闻记者,政府联络员,和南斯拉夫驻新西兰大使馆的官员。库马里奇的父母,尼古拉和凯特,没能来跟小儿子道别。

到了这个时候,更多的消息在向奥克兰汇集。约瑟夫·库马里奇的死,成了本地的社会聚焦。连新西兰政府外交部,内务部的人都掺和进来,联系家属,问寒问暖。可是,安东尼和伊万,他们知道的越多,心情就越难平复。对弟弟死因的质疑,也越来越强烈。尤其是有一天,当他们看到了朋友从香港带回来的报纸。那报纸对约瑟夫于10月30日晚在香港启德机场的表现,不但做了报道,还刊载了照片。

看看上面这两张香港报纸发表的照片,约瑟夫像是心脏病发了吗?当然不是。是醉酒了,发酒疯吗?仔细一看也不像。他那受制变形的身躯,那痛苦而恐惧的面孔,倒更像是不堪折磨,难以承受中发出绝望悲鸣。更像是一个面对鬼子兵,宁可死也不愿从了的良家妇女。

照片上那些个武装到牙齿的香港警察,显然不是在尽力抢救一个喝高了,喝到肺水肿的临危病人。而是如临大敌,以多打少,强制扭送一名罪犯归案的工作照。而这同时也说明了,约瑟夫在转送伊丽莎白医院之前,先是落在了警察的手里。这一点,更令家属们感到疑惑和不安。

一位居住在香港的南斯拉夫裔女士,通过南斯拉夫驻新西兰使馆联系上了库马里奇兄弟。她向安东尼证实了,约瑟夫不仅仅是最后落在警察手里,并且从一开始,从他入境香港开始,就几乎一直是在警察手里。约瑟夫·库马里奇根本就是死在了警察的手里。

这位名叫爱丽丝的女士告诉安东尼说,她自己的丈夫是一个在香港工作的英国人。所以就在当天,在得知警察局跟约瑟夫沟通有困难的情况后,她曾经主动联系警方,希望在语言方面能帮上点儿忙。可是,从她向警方了解到的信息来看,约瑟夫的处境是越来越糟糕。他在生命的最后几个小时里,两次被警察送往医院。一次就是他在机场被警察带走之后,时间大概是在10月30日的晚上9点来钟。另一次,是在10月31日临晨4点左右,这一次,约瑟夫死在了被送往医院的路上。

到底发生了什么事了?约瑟夫会惨遭如此境遇?回头看弟弟的一生,有三件完全不合乎逻辑的事,竟都在同一天发生了。那就是:约瑟夫此生从未生过一天病,却在一天之内病死在了香港。约瑟夫一生从不嗜酒,却因醉酒而亡。约瑟夫一生本分,遵纪守法,从不会和警察有任何的交道可打,在新西兰不会,在南斯拉夫更不会。可他却一朝惹上了香港警察,并且无法挣脱,直至一死。

所有这些说明了什么?说明约瑟夫的死必定另有玄机,说明一切皆有可能,说明我们并没有得到事情的真相。最最起码的,说明这是一起非正常死亡。

库马里奇兄弟于是想到了要找律师,要找真相,要找到挖掘真相的途径。可是问题来了,库马里奇兄弟并没有什么钱,也请不起律师,更无法负担到香港去做调查的费用,甚至再掏不出钱来,买一张飞去香港的机票。

唉!首先,为什么会是香港?究竟是何原因,约瑟夫会出现在香港?在展开本案的案情之前,这个问题是绕不过去的。