传奇人物曹石峻

说明:2007年岳母因病住院。我四月回国照顾老人。大约是五月份,岳母出院后告诉我,她正在写一篇文章,是关于曹石峻的。初稿已经写好,但因每次想修改,只要一想起那些往事就激动得睡不好觉。因此一直放在抽屉里没再动笔。其实这篇文章是岳母和我舅妈李珏一起回忆后写出的初稿。我听说后觉得这可能是岳母在世时最后一个心愿,应该帮助她了结。

我与曹石峻先生的夫人钱挹珊有过几面之交。好像是在1973年的一个夏天。我在姥姥家。那天我妈妈也在,还来了个很熟的朋友在那里吃饭。那人就是钱挹珊阿姨。看上去很普通的一位中年妇女,从装扮上一眼就能看出是从干校回来的。钱阿姨年轻时一定是个美人。妈妈说,钱挹珊阿姨大提琴拉得非常好。下午,妈妈找我说,你去送送阿姨,她要赶下午的火车回干校。我说行。就把阿姨的东西捆在自行车后,推着车跟她来到和平西街104路无轨电车站。车来前,我说,在永定门车站见。就骑车先走了。等我赶到永定门,阿姨也刚到。车站上人潮汹涌的。我买了站台票把阿姨送上火车就回去了。从那次见面后又隔了很久,才又见过阿姨。因为当时人很多,也没说什么。只知道阿姨他们从干校回来了。后来从亲戚和妈妈那里得知曹石峻夫妇的一些往事,才知道原来他们的一生充满传奇。

这次看到岳母的手稿,细细读下去。里面只言片语的回忆却蕴含着大量信息。也可以对他们那一代人有更深刻的了解。

我只是在个别地方把文字捋顺,因为不想改变文字的风格。后来舅妈找家报纸,把这篇文章发表。但编辑修改后很像一篇报告,不像回忆文章。我有些不满。舅妈说,能有地方愿意发表就不说什么了。我想也是,这是岳母的心愿。想把曹石峻夫妇事迹写出来。因为他们工作的原因,后来他们在海外的事情谁也不太清楚。也就是印象吧。

岳母2008年3月去世。

李珏 瞿希贤

曹石峻是我们六十多年前的老朋友,那时我们还是上海国立音专的青年学生。在那风云激荡的年代,我们曾亲眼目睹曹石峻从资本家成为革命者的全过程,而且深知他曾为音乐事业在中国的发展做过许多实际工作,为当年在上海学习音乐的年轻人解囊相助。他在入党前后,为建立、建设一个新中国在很多方面做出了杰出的贡献,有些已载入历史资料,但他从不居功自傲,也从不在人前炫耀,甚至就连我们这些多年老友也所知有限,至今他的家人也都缄口不提。作为曹石峻的故交,每当想起他,我们的心头就不平静。如今,当年与他有交往的音乐界人士,曾受惠于他的音乐青年,已有不少成为国内外知名音乐家。也许,写下这样一份残缺不全的回忆会有助于了解上海四十年代的音乐界,了解我们的老友曹石峻在那个艰苦岁月中如何资助、支持中国音乐人在自己的国土上,为传播西方音乐所做出的努力,更是为了纪念我们的老友,用他默默无闻的一生所做出的无人可以替代的无私奉献。

曹石峻与音乐

曹石峻1910年生于天津,祖籍上海浦东县。他本是拥有远洋大轮船的老板,他的妻子钱挹珊是我们在上海国立音专的同学,主修大提琴,和李德伦在同一学科,是主科出色的学生。

曹石峻热爱音乐也非常懂音乐,他家有高级唱机和许多珍贵的交响乐唱片,这在当年的旧上海是非常难得的。音乐界的朋友们经常到他家听音乐,也常有朋友在他家演奏室内乐。例如:意大利音乐家富阿(Foa),就在白赛仲路绿邨演奏过小提琴曲,由苏联钢琴家辛格(Singer)伴奏;马思聪的弟弟马思宏也常和辛格在曹石峻家演奏奏鸣曲。爱好音乐的人们和音专同学常到曹石峻家听音乐或参加活动,李德伦更是他家的常客。

解放前的上海,搞音乐是贫寒的职业,当时上海学音乐的学生为了糊口,大多是到一些剧场为话剧配音或到舞厅演奏挣些钱维持生计。上海的公共租界有一个工部局乐队,成员基本上是外国人,只有极个别的中国音乐家能够参加,是专门为上海那些外国人演奏西洋音乐的乐团。曹石峻和李德伦商议,应成立一个以中国人为主的管弦乐队,让上海的音乐人士和学生能有机会参加乐队演奏,积累更多的演奏经验,同时也可以让中国的音乐爱好者有机会欣赏到高雅的西方乐曲,这个主意得到大家的赞同。于是曹石峻出钱,李德伦出力,开始着手组建乐队。曹石峻还介绍了他的朋友郁忻祖共同参与乐队的筹建工作。郁忻祖当时是梵蒂冈中国大主教于斌的秘书,也是一个业余音乐爱好者,他会打击乐,在威海卫路的家房子很大,于是这个乐队就在他家开始活动起来。指挥是当时在音专教和声的著名音乐家德籍犹太人佛兰克尔(Frnkel)。

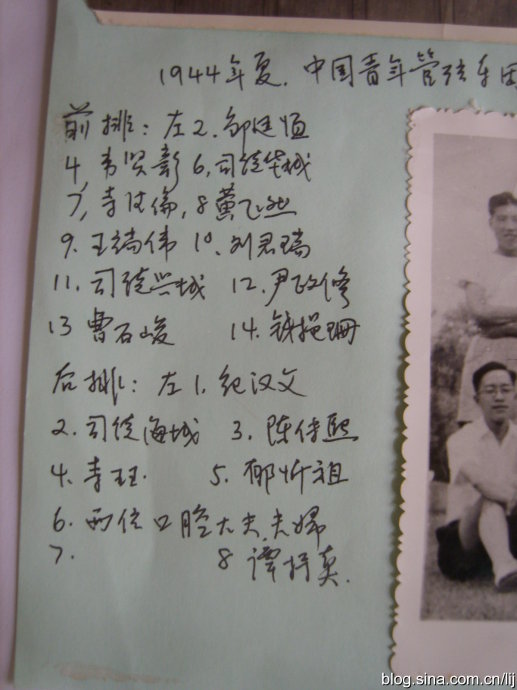

乐队的组建受到了音乐界内人士和学生们的热烈拥护和欢迎,他们踊跃参加乐队的排练和演出。首席是马思宏、谭抒真;长笛有尹政修、马思芸;黑管有王端伟、秦鹏章;双簧管有陈传熙;小号有黄贻钧;拉管有蒋衍;二提琴首席司徒华城;中提琴首席司徒兴城;大提琴首席纪汉文;低音提琴首席郑德仁;打击乐郁祈祖……总之,由于大家多方努力凑成了一个比较完整的管弦乐队。乐队成立之后,经常试开一些交响音乐会。乐队于1944年正式成立,命名中国交响乐团。人员不够时,请前工部局乐队成员补充。虽然困难重重,由于有曹石峻的经济后盾,使得乐队的活动得以顺利进行。

日本占领上海后,接收了工部局乐队,成立上海管弦乐团。此后,由于日本当局还想插手中国交响乐团,乐队成员表示坚决不为日本人干,宣称我们是业余的便解散了。但到1945年日本败局已定时,这个乐队又重新活跃起来了。为准备迎接胜利,在郁祈祖家开始排练。日本投降后,中国交响乐团开了盛大的交响音乐会。这段交响乐史话是和曹石峻分不开的。

曹石峻和革命

上海音专早就有地下党领导的进步学生活动。日本刚投降,音专就成立了学生会,当时主要目标是要把伪校长李惟宁轰下台,由学生自己主办庆祝抗战胜利的音乐会,并参加上海的许多学生活动。钱挹珊的家——绿邨22弄2号就是进步同学经常聚会的地方。宽敞的客厅成了我们的会议厅。曹石峻也是当时活动中的积极参与者。

1946年春,为了组织一个具有广泛代表性,包括音乐界左、中、右音乐家的组织——上海音乐界协会。解放区来的李丽莲;从重庆复员回沪的徐迟等都参与了我们的筹备工作,在组织上海音协的过程中,曹石峻和李德伦起了重要的作用。曹石峻动员郁祈祖从他马思南路的南洋饭店腾出一间房成为上海音协的办公室。经过选举,选出马思聪为音协主席;重庆来的戴粹伦(接收上海音专为校长)为监事长,团结了众多上海音乐界人士。上海音乐界协会成立后,曾开过两次音乐会。但是因全面内战爆发,上海音协被迫停止活动,最终在“反对撕毁停战协定联合声明”中签上“上海音乐界协会”的名字后解散了。

上海解放前,曹石峻夫妇并不是党员,根据徐迟在《江南小镇》一书中记载:1948年淮海战役后,曹石峻给徐迟介绍了地下工作者王月英,当时化名李小姐,在她领导下,徐迟参加了保护南浔迎接解放的工作。

更有一段鲜为人知的历史,那就是曹石峻为上海的和平解放所做的贡献。

曹石峻利用了与当时仅上任七天的上海市长赵祖康的亲戚关系,介绍他认识了王月英,最后促使旧上海市政府交出领导权以保护上海市不受战火摧毁。在我们查找有关曹石峻的资料时,看到了有关赵祖康史料,其中有这样一段描述:

所有的事项均商妥后,赵祖康返回家里。(1949年5月)25日下午5点左右,他的亲戚曹石俊来看他。赵祖康便把下午与李公然等同志会晤的情况作了介绍,并委托曹将这些情况转告上海地下党与他的联络人田绥祥。随后,赵祖康又立即赶到市公用局局长刘锡祺的家里,要他马上布置各电车公司和公共汽车公司,务必在26日清晨恢复行车。以保障市民生活和工作,安定人心。等他布置完工作,回到家,又看见曹石俊在等候。原来,田绥祥听了曹石俊的情况汇报,要曹立刻再来找赵祖康,对赵祖康的做法予以充分肯定,并作了进一步的指示。(摘自:旧上海最后一位市长)

从这些被载入史料的记载中得知,曹石峻早已和地下党取得联系,并以实际行动投入革命工作。

(有关赵祖康的简介:被誉为“中国公路之父”的赵祖康,在50年前上海解放前夕,代理了7天的上海市长。在保证上海解放时良好的政治局面这场紧张而复杂的斗争中,赵祖康以其特殊的地位和尽心尽力的工作,发挥了应有的作用,作出了力所能及的贡献。)

另一件不为人知的事是他在解放后不久,因看到国家的困难,捐献出自己全部财产以及12万美元。这在当时是一笔相当大的捐献。

曹石峻捐献的动机绝不是为了自己图谋什么。他不仅是个资本家,并且还是一个学识修养很高,富于正义感,追求真理的知识分子。他的外语水平较高,英文、德文、法文都不错。之后,他又用功学习阿拉伯文。他喜爱数学,热爱交响乐,正是由于这一点,李德伦夫妇、徐迟等人和曹石峻成为知心的朋友,而李德伦在1935年就参加了共青团,对曹石峻的政治影响是不言而喻的。须知二十世纪三、四十年代的中国知识分子受马克思主义影响很深,他们憎恨旧社会的腐败,追求理想的新社会,他们读了许多进步书籍。包括斯诺的《西行漫记》,知道中国有个共产党,陕北有个红色根据地,他们愿为这个理想奋斗。

1949年,全国文代会在北京举行之前,徐迟和沈亚威到大佛寺瞿希贤家聚首,徐迟眉飞色舞地谈论南浔的解放和他自己所做地一切,其中也提到党的领导是曹石峻介绍给他的地下工作者“李小姐”。不久前,曾从曹石峻二儿子曹思勤带来的资料中看到了1982年1月钱挹珊、赵祖康和王月英三人的合影,登在1999年5月20日《青年报》第四版《李小姐点醒“未来市长”》一文中。曹思勤还记得1948年秋上海恐怖肆虐时曹石峻曾资助袁水拍离开上海绕道香港抵达广东省的东江游击区。当时有一批文化人是这样从上海撤退以保存实力的。

曹石峻的朋友们——“文化沙龙”

就在上海音协解体后不久,一个不拘形式,没有任何名称的左翼文化人俱乐部在曹石峻家逐步形成了。停战协议撕破后,李丽莲已撤退到东北解放区,徐迟后来在家乡江南小镇南浔当中学教员。他每逢到上海就住在绿邨曹家。两位好朋友,只要在一起就滔滔不绝推心置腹地交谈。徐迟抗战期间在重庆曾家岩作客时,周恩来总理曾评论说他“语不惊人死不休”。在绿邨,他依旧是个极具魅力的人。曹石峻特别喜欢这个朋友,一个深沉,一个豪放,大有酒逢知己千杯少之慨。

徐迟的好友袁水拍也是绿邨作客的核心人物。音专同学中李德伦、瞿希贤、李珏是常客。文化人中还有戈宝权(翻译俄罗斯作品的翻译家)、高其、高汾(大公报记者),还有李伯悌(解放后任中国建设英文杂志总编)和崔宗玮(美国“生活”杂志记者)。记得还曾请解放区救济总署纪锋同志介绍解放区的情况,这是大家都非常关心的事情。还记得有一次李丽莲从东北捎来她的照片,大棉袄大皮帽,硝烟弥漫中一身戎装,她给我们送上遥念和祝福,当时绿邨的朋友们从心底里欢呼起来,动荡中这种同志情谊是非常可贵的。

1946年李德伦去了延安,他带了一大批乐器,包括铜管、木管乐器,这些都是欧阳予倩和曹石峻捐献给新组建的延安中央管弦乐团的乐器。1947年李珏也作西北行,她是秘密离家出走的,把要带的东西装在提琴盒中陆续存在绿邨,最后离开了上海。1948年夏,瞿希贤在去北京前和绿邨的朋友们泛舟黄浦江上。当时白色恐怖严峻而革命形式大好,虽然解放军还没有开进北京城,大家是带着“胜利之后再相见”的心情话别的。

曹石峻的慷慨侠义助人为乐

曹石峻的家不仅为音乐界人士提供活动场所,遇到音乐家有困难时,他夫妇俩总是给予热情帮助。我们的同学纪汉文家境贫寒,靠拉琴伴奏赚点钱生活,但是大提琴找工作更难,他家还有老母亲靠他抚养,曹石峻长期留他在家吃饭,这份情谊挨过饿的人最能体会,尤其是在那个非常艰难的年代。

李凌曾在一文中提到:“1946年底……最艰苦底时刻……陶行知先生创办育才音乐组,由于经济困压,请不到好的教师,曹石峻先生和她(瞿希贤)经常帮助他们解决一些问题。1947年,我离开上海,曾把这点心事告诉曹石峻和她,他们是热情地接受这一嘱托。《新音乐》在出版和活动经费上有困难,曹、瞿他们也经常关心。”(《音乐研究》85年2月号)

李凌离沪后,谭林接替他出刊物,不仅继续得到曹石峻在纸张、经费上的支持,形式险恶必须撤退时,谭林夫妇还从曹石峻处得到两张船票,坐他的轮船安全撤退到香港。

学音乐的年轻人,得到曹石峻的资助更是不胜枚举。杜鸣心、陈贻鑫等都对曹石峻充满感激和敬意。司徒一家兄弟都是学习小提琴的,最后决定让小妹司徒志文学大提琴,可苦于没有这件乐器,曹石峻就提供给她一把儿童用的小大提琴,司徒志文至今仍念念不忘。对于一些有才能的音乐学生,曹石峻常是不惜出重资帮助他们请外国名师指导。如出资为杨秉荪请阿德勒(工部局乐队首席之一)为师等。这些事只是曹石峻人格魅力的一部分,却长期留在人们心中。多少育才学校和少年班出身的音乐家也都忘不了曹石峻对他们的热心援助。

(注:杜鸣心,著名作曲家;陈贻鑫,著名指挥家;司徒家族:司徒海城,上海交响乐团首席;司徒兴城,台湾交响乐团中提琴首席;司徒华城,中央乐团首席;司徒志文,中央乐团大提琴首席,现任大提琴学会会长。杨秉荪,中央乐团首席)

曹石峻的特殊任务

解放后,我们各自投身在新的工作岗位上,和上海的老友见面的机会很少,后来得知曹石峻经常被派往香港、澳门、欧洲等地从事商业活动。那时新中国刚刚建立,被许多资本主义国家所敌视、封锁,国家物资极度匮乏,国际环境极为复杂。曹石峻有丰富的商业经验,可以很好的面对新的任务。以后我们又听说曹石峻夫妇被派到欧洲大陆,主要在法国工作。

曹石峻夫妇去欧洲前已有三个儿子,出国后交由奶奶照顾,以后在法国又生了个男孩,约一年后送回中国,所幸孩子们都得到了出国外事人员子弟待遇。但是十几年的别离,难得的短期团聚,是对亲情的严峻考验。当然,他们和老朋友们更是无法交往了。五十年代、六十年代的社会形式和国际形式,政治条件和经济条件,与九十年代后的形式是无法相比的。为了国家和人民的利益,他们夫妇承受着亲情离别的的痛苦,一如既往的坚守在自己的岗位上。

在那些艰苦岁月,钱挹珊始终没有放弃她心爱的大提琴。我们后来才知道,钱挹珊曾旅居法国靠近西班牙的地方数年,而那时世界著名大提琴鼻祖卡萨斯就在临近的西班牙那边居住。她拜卡萨斯为师学了三年之久。以前钱挹珊在上海音专学习时,曾师从舍夫嗟夫和杜克森教授,是优秀的大提琴学生。解放前曾在上海市府交响乐团(原工部局乐队)合作下演出海顿的大提琴协奏曲,这在当时中国音乐家中是极为难得的,在这样的基础下又经过卡萨斯三年指导,钱挹珊很有心得。卡萨斯传记中也谈到他这位中国学生。至于曹石峻,可以想象他的工作之艰苦。那时的中国在国际上没有地位,两个阵营的对立非常尖锐,每前进一步都是非常艰难的。后来我们得知他为促进中国与西欧国家的友好作出了极大的贡献。

1959年,曹石峻和钱挹珊在国外加入了中国共产党,这两个同志是经过严格考验被批准入党的。

时局的艰难,工作的艰苦,他们二人经常绷紧神经,精神紧张地过日子,直到1963年,因曹石峻身体有病才奉命回国。

回国一年后,他们被安排在国际关系学院教法文,从这时起曹石峻钱挹珊和他的母亲及孩子们才得以团聚,过上了正常人的家庭生活。

曹石峻在文革中

文化大革命开始了,不知曹石峻是如何经历那段史无前例的日子。以他的身份和经历,很多事情根本无法说清。

从他的孩子口中得知,曹石峻也和其他人一样未能逃过那场灾难带来的厄运。国际关系学院当年在林彪一号战备令下达后,整体下放到河北省的五七干校。曹石峻是因为身体情况从国外调回来的,按照毛主席当年下达的“五七指示”是可以不下乡去的。但当时极左思潮泛滥,造反派宁左勿右。因为曹石峻据理力争,坚持不下乡,造反派停发了他的工资,几个月下来,家里生活拮据,为了生活,为了孩子,曹石峻开始变卖家中的东西,把值一些钱的都卖了,直至身上穿的衣服。在这期间,曹石峻自然而然地发了些牢骚,说了些不中听的话,竟然被公安人员殴打和非法拘留,家里三四天不知道人的下落。曹石峻被戴着手铐秘密押送到学校的下放地点——河北省饶阳县后,才通知了家人。

对这种侵犯人权,绑架下乡的行为,曹石峻用绝食表示抗议,竟又被粗暴施行了输液注射,直到钱挹珊和孩子被迫举家迁往饶阳,这场迫害才得以缓解。

之后国际关系学院解散,干部教师就地分配,曹石峻和钱挹珊都被分到了河北大学。但他们一直留在干校没有去上班,

国际关系学院重新恢复后,他们的人事关系重又回到学院。为了对绑架下乡表示抗议,他们不肯回京,在乡下生活到1978年后才回到北京。

熬过干校这段经历后,曹石峻身心受到极大伤害。尽管恢复了党籍,补发了工资,名誉也得到平反,但在精神上受到的创伤已很难愈合。曹石峻依据国际惯例要求对自己在精神上受到的伤害给予经济赔偿。对此,他据理力争。

曹石峻在原则问题上从不让步,铮铮铁骨,坚持不懈。但在个人生活安排上并没有因为自己提出赔偿的要求没能够实现,而荒废时间或失望沉沦。相反的,他非常珍惜时间,把自己封闭在房间里,尽量减少与外界的接触,甚至就连他最喜欢的到书店淘购旧书也由孩子来代理。他在此期间,大量读书,除了读马列主义的中文版,还买来原版和外文版反复对照着读。并试着翻译国内见不到的外文版马恩选集。除了阅读经典著作,他还自学了阿拉伯语、斯瓦西里语、日语、希腊语、印度语等五六种外国语言。他对许多小语种表现出浓厚的兴趣,收集了许多各种语言的字典。曹石峻对语言的偏爱也表现在数学上,他自学高等数学,不停地演算高等数学习题,在他留下的文稿中发现大量的数学习题演算稿。出于过去在国外工作时留下的习惯,他还对国际时事;各国经济极为敏感和关注。对国际上发生的重大事件和事态,他都要做笔记和剪报,甚至请来有关的老同志面谈。他的责任感促使他认为,有必要把一些他认为重要的信息及时传达给有关部门和领导。曹石峻就是这样一个对国家,对人民非常负责的共产党人,是一个不知疲倦的学者,活到了八十二岁,学到了八十二岁。

就在这段时间里,我们到他家,也只能见到钱挹珊而没法见到他。即使老友李德伦去看他也无法交谈了。只有一次徐迟不经同意自己闯入,倒和他交谈了一番,具体谈些什么,我们就不得而知了。

至于钱挹珊,她被分配到河北大学教法文后。李德伦曾向中央音乐学院院长赵沨推荐,认为她应在音乐方面发挥才能,她在欧洲学过多年,可以丰富音乐学院的教学经验。赵沨表示同意,但是不知为什么一直未能落实。以后贺绿汀专程从上海来到北京,经过努力终于把钱挹珊户口从北京迁至上海,给她安排了房子,聘请她在上海音乐学院任教直到退休。

命运和事业把曹石峻和忠诚的钱挹珊链接到了一起,钱挹珊始终体贴他,照顾他,每年每月,每时每刻……

尾声

1991年,徐迟80岁生日,李德伦、李珏、瞿希贤约钱挹珊来北京和平里,共同商议给徐迟写几句贺词,今天,旧的发黄的宣纸上还留下着墨迹:“徐迟兄,值吾兄八十寿诞之际,曩昔沪上绿邨旧友在京相聚,回忆往事,拟寿联为赠:四十年前绿邨夜话阁下妙语连珠惊四座,令人神往。下联是:半世纪后走南闯北,老将笔锋犀利震文坛,影响深广。最后署名是:李德伦、李珏、瞿希贤、曹石峻、钱挹珊、黎频。徐迟回信:“收寿联……禁不住泪如雨下……《江南小镇》结束处……也写到绿邨的许多次夜话。”(载《难忘徐迟》)

曹石峻于1992年逝世。徐迟是1996年12月去世的。而李德伦于2001年追随他们之后离去。

从资本家到革命者,从沙龙里笑谈革命,到付诸实际行动,曹石峻在我们心中是可敬、可佩的传奇人物。我们从内心深处深深地敬爱他,谨以此文遥祭老曹在天之灵。