2013 (1)

2014 (2)

2022 (48)

绕过法隆寺西院伽蓝 ,我们向东门走去,一条石板路两边不高的土墙和瓦片,环顾四周竟我们仨,树荫深处传来几声鸟叫,雨彻底停了。也许奈良行已入尾声,妻和小易在议论着京都。

正面一个“体格”不大的门亭开始慢慢靠近我们,今天觉得如果我是个普通游客,即便留步取个景留影,过这个门亭不用几分钟。奇迹降临时不会是万马奔腾或是雷电过后气势如虹的旭日,她会按照人的节奏自然而然,或更会悄悄然。也许梁思成先生借我的慧眼和灵感让我在门亭处下意识抬头望了一眼,我望见什么了?大脑刹间搜索起来,试图在每个脑神经元上找到匹配的东西,但一时真不可得,妻和小易已经跨过门亭,我不经意的说了声“等一下”,而整个脑子里似乎在回荡肺腑之呼唤“梁先生,会不会是驼峰大枓托平梁?您能在这里多好,给我一个答案, 我们可能遇见隋唐了。”思索一番,我越来越对是驼峰大枓托平梁有了自信,这在《营造法式》上只有文字没有手图,是古代匠人为在体格不大的类似这样的门亭,平梁之下不设立柱,而通过二椽栿上采用驼峰和大枓借外侧立柱托起平梁,为其之下腾出可观的空间,是精准老练地计算,也是无意中古朴见俊逸。而此时此地见证奇迹为什么就我一人?确信无疑,我们真的遇见隋唐!热血似乎在涌灌我的全身。相比古希腊的雕刻,木构建筑太难经得起千年以上的风雨,没有后人倾心保养和修补很难撑到今天,而体格见小的东门亭千年岁月下来依然体肤完好,是奇迹里的偶然,梁先生若在此有多好!他会像发现应县木塔时顽童般立刻写信给林徽因先生分享快乐?或许他在惊喜之后开始凝重,因为在我们故土没有容下这些古建筑,这里是他乡。我开始感悟到了弘一法师书写的“悲欣交集”四字的内涵。

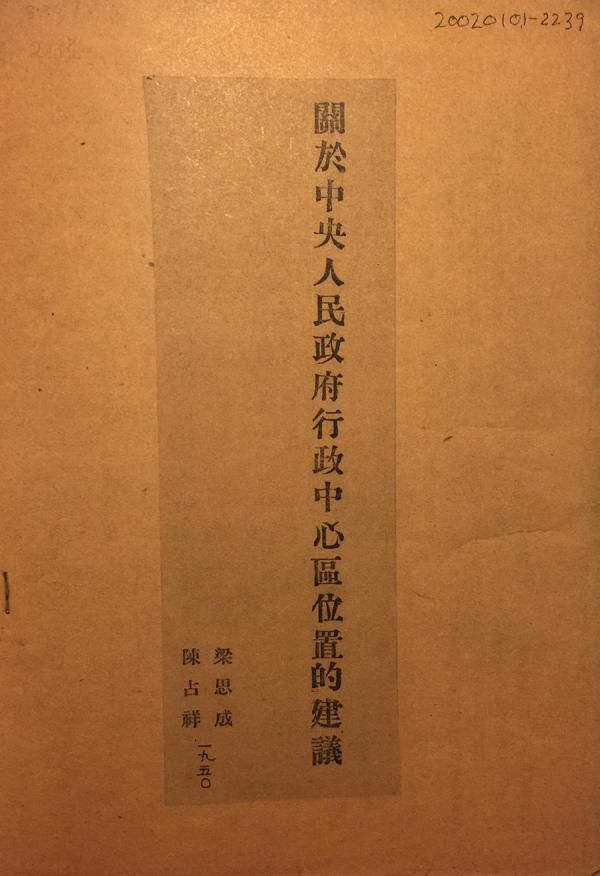

梁思成先生是建筑学最高学府宾夕法尼亚大学的优等生,面对海外富贵双全的工作空间,他夫妇选着了回国担起挽救中国古建筑和整理古建筑历史的苦任,在山西历经艰险拔山涉水寻找到中国第一座摇摇欲坠的唐代木构建筑时恰逢抗战全面爆发。一九四九年后他们留在了北京,后来为他们一生的设计杰作“人民英雄纪念碑”的碑顶端奉上一个象征崇高地位的庑殿顶,毫无掩饰梁先生夫妇对古老中国传承的建筑美学之爱。

一九四五年,梁先生因为在地图上京都,奈良画上两个大红圈而使异国古迹得以幸存,同样一九四九年后为了保下北京老城墙和老建筑他几度“公车上书”,但答复是“政治太不正确”。在他的回忆录里有过这样的文字,“每天骑着自行车上下班,总要在老城拆迁工地,远远地看着那些堆满城砖的卡车,愣愣地站一会,他们搬走的是我心里的血。”梁先生夫妇是深爱古建筑胜过自己的生命,深知其价值和意义胜过所有人。历史会在后人思维里选择性地淡化,但先生的名字如眼前的驼峰大枓托平梁,孤单却有力地托起了整个中国建筑史是无法抹去的。

妻的催促打断了沉思,我回头再望了一眼,三开间八柱悬山顶,屋檐舒展飘逸,典籍似的隋唐,“驼峰大枓托平梁”让我直望到隋唐,直望尽宇宙,此时视觉略显模糊。《诗经》有句赞美古建筑的美文,我吝啬到从不轻易引用它来褒义,今天我仅一次将它献给法隆寺东门, “如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞。”

到了和奈良挥手的时间了,是敬意也是道别,她的沉默给了我惊喜和改变,惊喜是时间在这里浓缩,千年之外仿佛换成昨天,改变是固有的认知被推翻,从空白到充实,她以“大美”唤醒尘封的历史,一切皆有可能。笔下的《京都散记》何来奈良?“京都”已不是地名,她是一个象征。