我有幸考入大学,那是1979年,我已经在上海一家研究所跟着苏北师傅烧大炉,很清闲,突然脑筋搭错了,决定考大学,那时大学录取率4%,而中学里我的业余时间在田径场上训练。数学水平:1/2+1/3=2/5,只能考文课,竟然以数学0分入围4%,翘脚跑赢马拉松,被上海师范学院录取,不是体育系,而是中文系,老乱伐?

不经意间,有些睥睨

我读大学的时,女生少,男生多,哪怕如中文系之类情感类文科,女生比例仅大于“嘎西多(沪语:这么多)大米,轧出一粒阳西米”。但外语系例外。一个班25人,四个男滴,数量上的山高水低,使得长相属于恶劣的男生,也有美丽的误判:按此比例,他也应该妻妾成群。推门进教室,便头发一甩,目中无人。真额,猪头肉当赤烧卖。按统计学逻辑,一定数量决定一定质量。男人多的地方,老卵分子就多,譬如我们四班。这次我班年龄最小的同学奚愉康突然走了。在线上,他夜夜发微评,什么话都敢说,慨然有澄清天下之志,号称守夜人兼敲钟人,“一肩担尽天下愁”,圈内绝对老乱额!他走了,同学们协同康康的大姐,筹办后事。大姐伤心至极,无力地说:都交给殡葬一条龙吧,包括悼词、对联及对联抄录。话传到我们四班治丧小组,钱建忠嚯地立起:悼词、对联必须我们四班来写,我负责抄录,否则阿拉哪能叫中文系毕业的?怎么配做康康的同学?这几句话,老乱伐!而且是“活老乱”替“死老乱”撑伞。

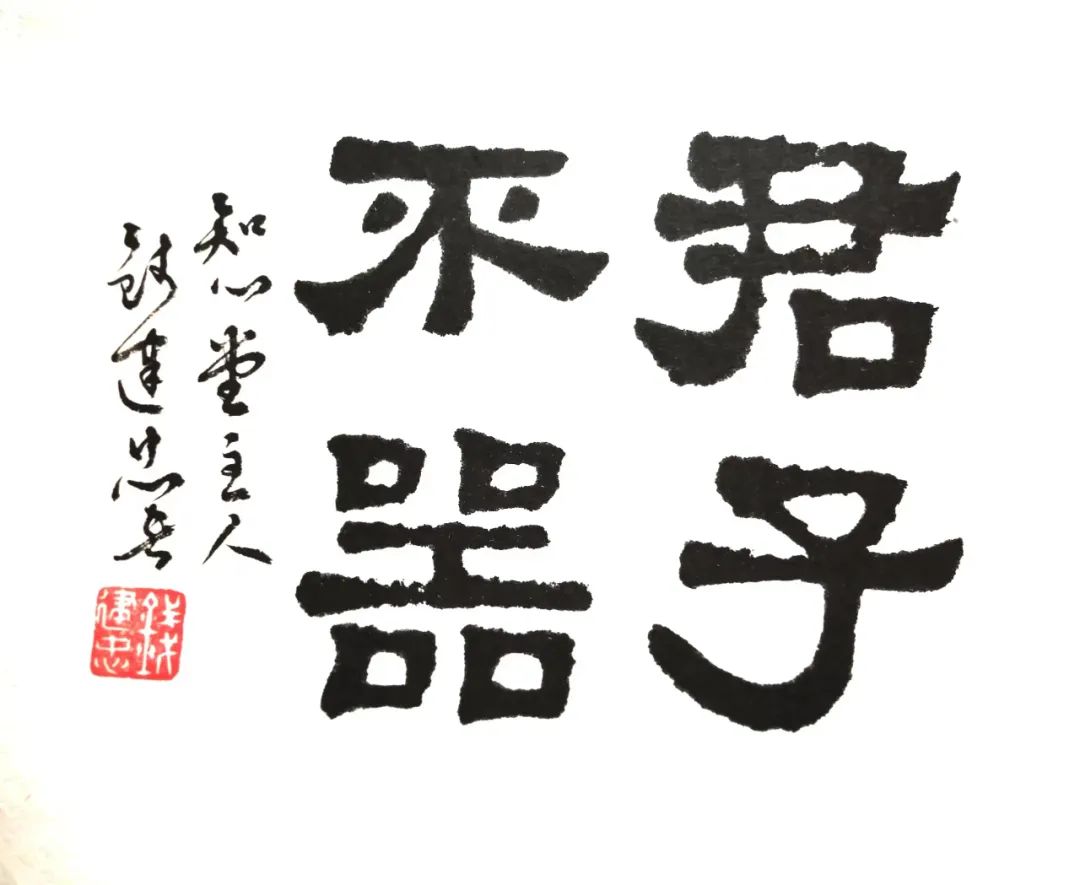

读大学时,我们班字写得最差的,钱算一个。借用教我们外国文学老师的话:“他写的字像哈婆(哈婆:沪语蟹爬发音)”,广东国语嵌沪语,三夹板!真正急煞老百姓。钱的长项:鲁迅研究,也许面由心生,长相也靠拢鲁大爷:短发如刺。常言道:“鸟之将亡,其音也哀;人之将死,其言也善”,临终前,鲁迅斩钉截铁地说:“一个也不宽恕”。钱的处世待人也如鲁迅,一头板寸,根根朝天:“昂扎”!(硬扎:苏北腔的沪语发音),刺猬状。与他共处,如芒在背,正襟危坐;与他说话,盛装以待,不苟言笑,像新郎官似的。他做人极有原则,就像他的短发直立,从不阳痿、从不苟且、从不敷衍。如《大公报》办报原则:不党、不私、不卖、不盲。当时我们的分配,第一等:留校做学问;第二等:去市府做秘书,参与政治,与其可以改造社会;第三等去企业做秘书,有奖金;最末等:去中学,稻粱谋。那时用人制度开始改革,报纸上出现招聘广告,但附注:中小学教师及环卫工人除外。我们班的老乱们,幻想做万人敌,不想做孩子王,钱却坦然处之,教师冷板凳一坐就是四十年。他不无骄傲地说:蒋经国在此毕业,如此,他就成了蒋经国的老师辈,就是国师。还有一位同学呢,也是这套话术,大学毕业,到北京读马克思哲学的分支:美学专业,一路读到博士。当时我就想:追个美女做老婆,学以致用。让鲜花插在牛粪上,超常发挥,胜过博士后。倘若读美学博士、讨个虎妞,这不是跟着王明学教条主义嘛?侬有空噢!毕业后他分配回上海,在研究机构供职,他说那是国家智库。很多年前,我请同学与生意朋友一起去杭州山涧别墅聊天,他说三个代表提出前,先发给他们研究机构看,这是民主集中制的流程,我信;上半夜说上面想听听他的意见,我半信;午夜又谈起,说他提出修改意见,半疑;到了凌晨,变成他提出来的,一旁做皮鞋生意的朋友目瞪口呆,说:倷同学老乱额。转回来,再说说建忠,他的办公桌对面坐着书法家卢前,遂匍匐师从之,敬侍若父,奉若神明,从此埋首临帖。在他面前,二LU:鲁迅、卢前,每个字母都大写,必须滴!而不仅仅是首字母。对待二LU,由尊敬到信仰、由信仰到迷信,由迷信到哑口无言。在他面前不能非议二LU,连商榷也无余地。有次他在家宴请,文化出版社的社长陈鸣华随口说了句:“卢前的字嘛”,居然直呼其名?应该敬称先生而不名。尤其语气中还有些不以为然,钱“啪”的拍下筷子,直瞪瞪地盯着陈:“侬刚刚讲点啥?再讲一遍!”,陈鸣华刚挟着一个狮子头,悠然自得地送往张嘴里,恰在上下齿之间,一惊一愣,卡着,进不得、退不得,差点大小便失禁。现在建忠成上海摊上的书法名家。他的魏碑体,有悬崖岩壁的钎凿痕,充满杀伐气,写罢收笔,不忘问一句:“凶伐?、凶伐?”,为了友谊,我总是不懂装懂:“狠额!狠额!”,像个汉奸陪太君,还换个词语附和,说明过心。我写的对联,平仄或有不驯,字里行间却弥漫着“飞扬跋扈谁为雄”的豪迈气概,暗合康康的老乱。配上钱的隶书,迸裂出刀火气魏碑底子,软中带硬,铮铮铁骨,犟头倔脑,昂首天外,一面孔的不服帖,康康的老乱,借此还魂:活了!班长写的悼词,秋水文章,不染一粒尘埃;数笔点染,才子翩然纸上。移植曹操《论盛孝章书》句,感慨收尾:“岁月不居,时节如流,海内知己,零落殆尽”,至此一往情深,岂不痛哉。如今同学都过了六十,年长者已70开外,人生至此,正是“海内知己,零落殆尽”,诚哉斯言,情何以堪?这样的追悼会,才显露出中文系的精神风貌,才叫老乱。追悼会后,同学们又相约开康康追思会,会上决议:首先给康康出本集子,将他的微评文字汇编成册,还他文人本色,尤其凸显士之风骨。其次号召全班同学写回忆文章。书名初拟:《我眼中的康康》,怎么看都觉得馒头欠口气。忽然想起“我的朋友胡适之”,遂改名:《我的同学奚愉康》,又是一老乱符号。我递交的第一篇:《暮年:不再恐惧》,也许情深意切,也许班级同学义薄青天的系列壮举,上传朋友圈,溢出圈外,苏州话:潽出来哉!仿佛穿上红舞鞋,一时疯传。在澳洲开出租、看原版哲学书、研究犹太史、企图“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的差头司机张立雄,看到我文章中的一个细节:一同学已过70,夫人走了,孩子不在身边,这位仁兄,曾是个说话不饶人的老乱分子,现在腿脚不灵,高楼如鸟巢,蜗居如吊打,无人说话,寂寞啊死一般寂寞。于是全班招募义工:陪迪只老乱分子聊天,每周由一位轮值同学在手机里陪他讲话。张立雄有感而发,写了一篇《捐钞票和捐“老乱”》,构成雌雄剑,一庄一谐,其中发光句:“让老乱放弃老乱陪老乱,这才是老乱”,立马引出另外一篇文章:《老卵是老卵的通行证 缩卵是缩卵的墓铭志》,老乱两字顿时满天飞,成为上海摊的网络爆款,根据语言学约定俗成的规律,老乱与册那一样,贬义词升格为中性词,成为沪语记忆的雀仔斑,好比上海的别宝辣酱放点个辣(别:苏北话里的八),无此不爽。老乱成为特征词、记忆点,成为我们这一代上海人的乡愁符号,从奚愉康之死事件始。这是语言史在民间演变的素材,供上海大学中文系丁迪梦老师兼老阿姐采信,沪语研究是该系特色之一。重点大学中文系研究沪语,如大家研究柳如是,此乃一妓女耳,所谓降维打击。

雪梨司机一一张立雄公众号

在建忠之前,已经诞生了两位全国级书法家,1979年,第一届全国大学生硬笔书法比赛,张月朗(班里置顶大姐辈)获全国一等奖,娟秀而不失筋骨之棱角的钢笔字,与她典雅文静如一袭素雅外表有较大偏差,好比糯米粽子里镶嵌一粒赤豆,也许硬笔字昭示她内心的追求。她毕业留校,被校办要去,大概缘于她的一笔好字,后来远嫁美国。还有许为,全国大学生书法比赛一等奖,后来以艺术家签证去了日本。一个钢笔、一个毛笔,一硬一软,全国级别,一等奖,龙凤斗!都在我们79级,老乱伐?今天钱建忠异军突起,当仁不让,像螃蟹一般横冲直撞。因为同学获全国一等奖,所以他从不参加各级比赛,也不申请加入书法家协会,另拓疆域,立志要留盛名在民间,老乱分子一只。他跟我讲:“王羲之又没有参加书法家协会咯。书法嘛,横看民间张力,纵看历史传承”,其志不在小。靠协会证明自己,就是披虎皮,做大旗,属于“阿诈里”,如此看来,书协与书家,互为表里,有点狼狈为奸嘻兮。

张月朗的硬笔书法,比建忠的毛笔字还软,建忠:侬凶额!同一年,上海第一届大学生摄影展上,同寝室的斜对面上铺兄弟狄飞万获一等奖,画面是太湖的傍晚,波光点点,一闪一闪,如印象派的点彩,岸边一泊舟,张着透出逆光的网,撑出船舷,呈金字塔型,照片横幅,狭长如画卷,左上角两行字:“渔歌轻轻心头吟,扁舟悄然水中行”。整个画面弥漫明代疏朗简约的文人书卷气,可以供在书房上方做抬头匾,联语是谁写的,我不清楚。字,一看就是张月朗的,俊俏,丰腴中不失嶙峋屹立。联与笔,金镶玉,点睛之笔,衬托画面,完美呈现,绝配,一等奖非此莫属。狄飞万的贡献:将“技术摄影”蜕变为“意境摄影”,从“镜头至上”升华为“文化至上”,可惜,摄影是大众消费品,咔嚓就有画面,号称作品,其实作文而已。入门无门槛,永远泥沙俱下,狄氏的意境摄影昙花一现。四十多年过去了,我在国内国外遇见上师大其它年级、其它系科的校友,尤其女生,一说起狄飞万,再配以画面描述,马上焕然大悟:对、对、对,一只船!我说“那是一条海盗船”!哄然大笑,思絮飘归青葱岁月。80年代上海掀起日本打工潮,狄飞万以艺术家签证,靠着这艘“海盗船”去了日本。

狄飞万:毕竟40多年,照片泛黄。如美女迟暮,但美人胚子还在

狄飞万极聪明,大学第一年,写作课是必修课,第一次写作我得了一个优-,班级最高等级的两篇之一。回到寝室,坐在上铺,要了我的作文簿,盘腿摊开,屏息静气,低首研究,第二次写作,他得优-,我是良。他会揣摩,擅读人心。他的长相,这么说吧,因为思想狡猾,所以面孔“掴三”,但交往的各系女生却令伪君子不得不侧目以视。当时正流行徐小凤,幽幽地唱吟词:“我想偷偷望呀望一望她,假装欣赏欣赏一幅画”。狄得意忘形地说:“英雄难过美女关,美女难过镜头关,镜头难过飞万关”,自负自大,兼有一种挖坑埋人的感觉。毕业后,我创办了李大伟教育,请狄帮衬我。面对老师,我总是彬彬有礼,从不用否定词,以待贤者。但也有怀揣异念,但说不出口,因为摆不上台面,总是藏头缩尾、片言只语,上海人所谓“豁翎子”,很斯文地循循善诱你,诱拐你,让你顺着他的意思揣摩,然后让你心领神会,没猜着,他不语;猜着了,不达标,笑笑;猜着了,又超标了,脱口而出:是你这么想的,不是我说的。都是“三句半”的格式,什么是三句半?“佩玲叮当响,小姐出后堂,金莲三寸三——横量”,只说前面三句,末尾三字是点题,拱手让给你。狄装疯卖傻:“您是不是这个意思,我复述一遍,说错了您只当我没说”,然后把他最摆不上台面的“二十一条密约”放在台面上,让霉菌曝光,毕竟知识分子,还是要体面的,男盗女娼,可以做不可以说,一经挑明,羞得跳起来,找到教学点的主管咆哮:“以后别让狄老师来找我”。毕业后,大约本世纪初,大家都有些钱,买了房,中文系嘛,总有红木、庭院、讨小的情节,后两者可望不可及,务实点,还是从客厅开始,配一椭圆红木大餐桌,狄飞万与奚愉康还有一位《上海证券报》负责房产版面的王鸣铎,一起团购。我是上海最早的家具城——十六铺家具城,后来衍变为菱方圆家具厂的策划,与家具老板熟,他们让我找家价廉物美的红木厂家,我找了厚重少文的刘老板,老板开出地板价,只有灰尘利润。狄飞万若无其事地问:这个椅子很好,单买是什么价?老板随口说了一个低价。又说带扶手C位椅,也很喜欢,多少钱一把?最后问单买椭圆桌多少钱,最后相加,比原来总价更便宜。老板人好,但数学不好,与我同类,但要面子,只能认栽。后来见到我就咬牙切齿说:“倷同学里厢迪只小头最坏”。趁着一等奖的余威,狄飞万从家里搬来暗房设备、裁纸刀,在寝室里开起拍照洗印扩充的买卖,在上海高校,扩印照片我们寝室是第一家,最初一张0.44元,当时一块带皮大排才0,15元,学徒才月薪才18元。狄飞万乐不可支,狂妄道:“狄飞万、狄飞万,飞来大洋一百万”,他目光敏锐,自视甚高,一高兴就老乱,还自我解嘲:“这个世界,倘若自己不吹捧自己,是没有人会吹捧你的”。有时不好意思了,也会谦虚一番,结果一谦虚,显得很虚伪,天真得可爱。在我眼里,狄既狡猾又天真,原来狡猾为了自卫,天真才是他旷达的一面,苏东坡的一面,同学们给他的绰号:“狄诈”。我妈第一次来我寝室“探监”,我送她出去,她一再警告我:“你这个小憨度,与他在一起要千万当心”。现在我们两家周末常常坐在彼此的家里,夫妻们聊天。他已近七十了,有些消沉,偶尔亢奋依旧老乱,就像他毕业前夕的仰天浩叹:“我们又要回到社会中去了”,他在工厂干了四五年,才进入大学,深深体会到大学的自由宽容。他总是那么深情而颓废,2001年,我们去外地旅行,一天早晨,他突然摇醒我看电视新闻,原来美国世贸大楼被撞起火,等播音员播完911消息,他颓然而叹:“嗨,许久许久没有这么兴奋的新闻啦”,他落暮,他聪慧而敏感,他是王尔德笔下的《快乐王子》,应该滞留在象牙塔里。却生活在令人失望的现实里。请看他对我们彼此的一位朋友评价,入木三分,别具法眼:“四,他是个自视甚高且聪明的人,但不是个自知自明者。他能做文章,但瞧不上,且吃不了这份苦,也不喜欢写文为生。五,他是个俗人但又不喜欢流俗的人生。六,总之他的尖锐而矛盾的性格且多难的命运加上赌徒的心理毁灭了自我。说不明道不尽的朋友和兄弟啊!”最后一句,发自肺腑,一往情深,杜鹃泣血,点点梅花泪。他总能看到内心细微处,连本人都没有察觉到,这一点是文学评论最稀缺的:读人!孟子有言:“读其书,不知其人,可乎”?按天资,他应该是我们班里做学问最有可能成就的,可惜,多愁善感,过早看破红尘,懒得动笔,述而不作,喜欢坐而论道,我是分享者。我常常写完文章请他斧斫,他一目十行,皱眉翻到最后一页、扫描至最后一行,猛地抬头,然后声明:“我讲唠、我真的讲唠”一幅提着鸡巴过河,小心不退。接着点评,越说越畅快,一针见血。最绝的是表彰性的批评:“你的文章:神散形不散”,写作常识应该是“形散神不散”,他偏偏南辕北辙,我懂了,是说文章蔓而庞杂,尽管写的是同一个空间或同一个人,但看不出主轴。这就是狄的狡猾,既不得罪人,又点拨到位,就看你的悟性了。你的快乐,在于朋友的情感;你成长的高度,在于对手的高度,我有幸有这样的同学。当年读大学就是做学问,倾向“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”的投机学,所以都“取法乎上,”企图抢跑道,企图一步到位。中文系学生读哲学书,而且直取上将首级:研读黑格尔。什么书呢?《脉学》,其实是美学,老乱伐?因为普通话镶嵌地方口音,疑似中医书。其实上海师院是地方大学,同学都是本地人,都说上海话,他非要开国语,因为这是学术语言。可惜普通话不标准,还闹出另一个染黄段子。一次他在上铺帐子里,大声疾呼:《啥是B呀》,其实是《读莎士比亚》。让我想起《红高粱》的场景,联想起小时候二流子歌谣:“国民党的兵,不是好东西,把我拖进高粱地呀,我的大娘唉”,用苏北话、伴以拉垮的旋律,才显示出二流子的腔调。想起这首歌,想起装,就想起“啥是B呀”。如果他老老实实说上海话,就不会误读,就不落笑柄。同样躲在蚊帐里,王奇以此为家,轻易不下堂,偶尔下来泡茶,抱着雀巢咖啡大玻璃罐,一罐水半罐茶,捧着爬上床,躲在重帷中,盘着腿、抽着烟、低着头、看着书——看喜欢看的书,就这么读了四年大学。因为终年烟熏,到了毕业前,蚊帐不仅焦黄,就像他的大黄牙,而且枯脆,一扯就碎,毕业时,轰然一炬,烟飞灰灭。他的毕业论文谈《大白鲨》,他自豪地说:这本书国内只有两个人读过:一个是译者,一个是他:zhe first one 、zhe last one。开始与结束于两人之间,这样指导老师就没法指导,论文自然通过。能找到这样偏门的书,没有读书破万卷的毅力,恐怕难以企及。他老乱伐不讨厌,因为不居高、不临下、亦不装!

从外国文学到外国插花

一一王奇在澳洲坎培拉,住店插花卖花,一周四天,够开销即收摊,回家看他喜欢看的书。

这是在悉尼受邀在华人社区开插花讲座。

其实,我们班学问最先搞出名堂的应该是奚愉康,大学毕业前他就在徐迟主编的《外国文学研究》季刊发表学术著作。晚上饭后,我们寝室里往往会发起讨论,有位仁兄,只要你提出观点,他手臂一挥,眼乌珠一翻,脱口而出“不对额”,对方说什么他也不清楚,往往你说鸡,他说鸭。有时听了上半段就手一扬否定,结果谈的就是对方下半段的论点。更有甚者,武断到不知对方说什么,打断后又接不上,老乱伐?有时对方有点结巴,活活被他噎得喘不过气来。他以“驳到”为快事,所以我们称他“博导”,其实是“枉呆”(沪语:不讲理!)二十多年前,我开始投稿,在报刊陆续发表文章。一天我打电话给他,接通后,我的开场白还是书生气:“最近看些什么书”,直到今天,同学在手机里交流,开场白依旧如此。他愤愤然道:“我现在最不要看的,就是那些号称作家的文章”,我知道他是指桑骂槐,一口恶气针对我!他是绍兴人,一口“牙牙牙”(用沪语读),就是“牙绍兴人”的话搭头,吃饱老酒喜欢骂人,文人旧习气极重,没有人放在他眼里。我不介意。男人朋辈四大标志:同过窗、同过房、分过赃、嫖过娼,我与他占了半壁江山:同窗同房、袍泽兄弟啊!四班喜欢争吵,喜欢体育,因为在(一)班某人看来,四班是入学分数垫底的,属于菜场落令货、社会残疾人,(一)班是黄埔军校,(四)班是武汉分校。所以我们只能白相偏门:体育,从中找到自尊。全校运动会,四班在系里一枝独秀,张立雄的短跑,我的跨栏,永远第一名。现在上影集团董事长、上海电影家协会会长任仲伦,那时还是学生会体育干事,每到春季运动会前夕,总要找我聊天,用感情套住我,因为屡屡第一,我已经感到胜利的无聊。还有100米×4接力,张立雄、钱建忠、我,我们的数学都是体育老师教的,同病相怜。张立雄最后一棒,直奔冠军宝座。接力如同麻将,三缺一不行,另一位,他的姓与某元帅同,与植物有关,读音与翻书有关,但我就是不点明,绕来绕去,蜜蜂就是不叮迪只瘌痢头,闷在甏憋死伊,那个老乱分子,屏勿牢,毕业就结婚。他结婚的年月,外国人在中国不能乱跑的,到处都是禁止标志:军事重地,外国人禁止入内。他为了扎台型,带着我们学校的外教,到他乡下的石板小巷,昂首阔步,招摇过市,简直惊世骇俗,怎么浑身是毛,像个狮子狗。看稀奇的小赤佬跟在后面,竖起大拇指甩到耳后,起哄道:“东爿爿迪个姓×嘎,狎其老乱额”,根据尾音“嘎”,上海读者大概能够猜到哪里人,写到他姓,我直接×枪毙!让他在此隐姓埋名,不提供索隐,让他当红学派的可能都没有。稍有苗头,就摘他的嫩头,就像大翘见蚂蚁,直立抬起短足,重重落下:踏死伊!他跑的很快,进大学前是中学体育教师,有次豁胖,说他的高考数学考了40多分,以此傲视群雄。当年师院中文系的入学合格线:276分,五门课+10(英语按10%计分)=510分,平均每门课连及格都没有,照她的数学成绩应该进数学系。钱建忠单刀直入:格么侬的语文成绩肯定“一天世界”(沪语:一塌糊涂)。他家住在浦东老县城,许多同学也住在浦东,是新区,每次同学聚餐,照例他回家可以顺路带几个同学回去,但他总是提前半小时走,同学看出他的小农意识,一起离座,紧随其后:“阿拉搭侬车子一道走”。他找理由婉拒道:“我的车油电混合,动力小,开了空调,满座的话,可能起动不了”,就是不想带。王奇等异口同声道:“歇火,阿拉下车帮你推”!吱牢伊!(顶牢伊前行)如今,我们四班,有几个想不到:想不到钱建忠成为书法家了,想不到黄斌华成了摄影家,他的“西藏组画”令人心驰神往,拿出拼死吃河豚鱼的雄心壮志,攀援西藏。想不到英语五班(英语课按层次编班,最差五班)的张立雄,现在的英语居然比外语系的好,不仅读英语原版哲学书,而且用俚语与老外说段子、“开瓦楞”,说的外国女人咯咯咯傻笑。想不到仿佛体育班的四班,居然出了软硬成双书法家,而且前赴后继。想不到《读者》经常转载班里几位舞文弄墨的同学的散文随笔,甚至上了卷首语,一期一文,好像《读者》是四班的副刊,老乱伐?

想不到狄飞万不拍照了,想不到奚愉康不搞学术了,更想不到最年轻的康康走了。 四班老乱分子太多,选用洋泾浜表述法:老乱men’S,一撇+s,有嘎西多老乱分子,我再想轧一脚老乱,蛮吃力的,当心被乱拳打死。两害相权选其轻,面对老乱们,我选择欣赏老乱们,前提:放弃老乱,最杀根的办法,班群我不敢参与,眼不见为净,否则俄乌战争会打到我家里来。但班级里临时的项目群,积极参加,责无旁贷。谁叫我是老乱们的同窗呢?从《暮年:不再恐惧》,引来张立雄的呼应:《捐钞票与捐老乱》,诱发局外人刘巽达的《老乱是老卵的通行证,缩卵是缩卵的墓志铭》,引爆网络。大头费里尼回应文章《阿达是只模子》,殿军是宋元的《18只老卵重口味》,一时老乱两字满天飞,上海因此进入老乱季,不仅仅老年化,上海弄堂里流行一句话:上海老乱西光(沪语:死勿光),这句话,移植到我们四班,恰如其分。今天我又狗尾续貂,写了这篇《四班的老乱men’S》,张立雄立即回复:他决定差头停开一天,写一篇呼应一下,四班的老乱们准备唱一处独角戏。

![[强]](https://res.wx.qq.com/mpres/zh_CN/htmledition/comm_htmledition/images/pic/common/pic_blank.gif)