路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn出现在绘画作品中的女人比男人要多的多,一个明摆着的原因:女人比男人好看。而另外一个原因,是女性比男性又多了一个层次:母性。人类历史上在任何时代任何地方,对女性的歧视都显而易见。但母亲的崇高地位恒古不变,即便是最荒蛮的时代也是如此。母性,使女人象征着掌控自然的力量,象征着天地间生命的源头。

本篇我们就来谈谈十九世纪末至二十世纪初这段被称之为“fin de siècle”的时期中的西方绘画作品中是如何表现母性的。

《母亲的土地》(The Motherland),布格罗作,1883年。

我把法国画家布格罗(William-Adolphe Bouguereau,1825-1905)的这幅“The Motherland”译为“母亲的土地”,我觉得比“祖国”更贴切一些。人类的原始社会都是母系社会,其原因很容易理解。有了女人,一片土地才有了生息的希望;有了女人,一个部落才有了聚合力,得以繁衍壮大。人类甚至不知何时才弄明白男人对于女人的生育有着直接的作用。

在这幅名画中,一位稳坐中央眉目端庄的年轻女子直视前方,一派母亲的天职了然于胸的气势。周围是一群有着各种肤色和发色的不同族裔的孩子,亲热地围拢在她的身边。尽管背景中山雨欲来,但有她在,孩子们全无惧怕的道理。此时如果一个男人出现在画面,想必纯属多余。这一大群孩子显然不全是她亲生的,但袒露丰乳的她却似乎随时准备哺育任何一个孩子。

我们在前几篇中多次介绍过学院派大师布格罗,下面还会提及。布格罗极为勤奋,不知疲倦地创作不止,作品丰富,驰名欧洲画坛。从这幅充分表现母性博爱的作品来看,这位大师名副其实。

《大自然》(Nature),弗雷德里克作,1897年。

比利时象征主义画家弗雷德里克(Léon Frédéric, 1856-1940)这幅“Nature”虽然风格与布格罗的上一幅不尽相同,但造型与立意异曲同工。中文中我们有大地母亲的说法,英文中有“Mother Nature",都是把天地自然与女性联系起来。有了女人,大自然才有了灵性。只见画中有着山一样轮廓的这位母亲,全身被鲜花和果实覆盖。几个孩子紧贴着她的身体,或吮吸乳汁,或甜蜜入睡。而母亲自己是满面欣慰。这幅画又名“Abundance”(丰饶)。女性代表着丰裕富饶,代表着欣欣向荣,生生不息。

《丰饶》(Abundance), 哈克尔作,1916年。

英国画家哈克尔(Arthur Hacker,1858–1919)的这幅作品的标题也叫“Abundance”。女子身边也堆满了丰硕果实,寓意十分明显。这幅画从人物姿态到表现手法都体现了哈克尔的古典主义风格。

《盖亚》(Gaia),格莱纳作,1912年。

德国插图画家格莱纳(Otto Greiner,1869–1916)的铅笔画 “Gaia”。根据希腊神话,盖亚是众神的祖先,是如同中国的女娲的角色。看来天下第一位祖先都得是个女的,这样才好繁衍后代。众神之神宙斯(Zeus)是她的孙子。至于她是怎么来的没人知道。大概是从土里蹦出来的,因为她被称作”地母“(“the earth goddess”或“Mother Earth”)。她自己生出了天王尤瑞纳斯(Uranus)。天王星英文的名称就叫Uranus。这个盖亚的儿子又成了她的丈夫。于是一个天王,一个地母,从此繁衍出代代众神。但天王性欲极强,日日求欢,并且其阳具奇大无比,弄得盖亚整天痛苦不堪,生不如死。盖亚向她的几个儿子诉苦,问他们有谁能替她教训一下天王。几个儿子都没这个胆量,只有克罗努斯(Cronus,也就是宙斯他爹)肯为母亲帮忙。于是盖亚从自己的乳房上掐下一块肉来变成一把镰刀交给儿子,让他藏在自己的床后来保护自己。当晚天王又来求欢时,克罗努斯本想挥舞镰刀吓唬吓唬他爸,叫他别再欺负他妈。没想到手一哆嗦,竟把天王巨大的阳具割了下来。阳具上的血液和精液洒在地上,等于是洒在地母的身上,又在不断地生出一个个生灵来。慌乱中克罗努斯赶紧把那话儿扔进大海里。随着阳具落入海底,血液和精液使海面上涌起了一堆泡沫。从这堆泡沫中,诞生了一位重要的女神:维纳斯。

格莱纳的这幅铅笔画可以看到地母盖亚深陷泥土中,身边众神不断地衍生出来,令她无可奈何的样子。

《盖亚》(Gaea),福尔巴赫作,1875年。

德国古典主义画家福尔巴赫(Anselm Feuerbach,1829–1880)的《盖亚》。

《维纳斯的诞生》,布格罗作,1879年。

布格罗的这幅画我们曾在《水做的女人》那一篇中做过介绍。爱神维纳斯是从海上浮出的泡沫中诞生的,从此世间有了爱情,同时也有了妒心。

《亚当与夏娃》(Adam and Eve),霍夫曼作,1897年。

说完神的祖先,我们该说说人的祖先了。大家都知道,根据《圣经》,人的祖先是亚当与夏娃。他们的故事在文学及绘画作品中层出不穷。虽说二人总是同时出现,但夏娃受蛇引诱、偷食苹果等故事要丰富得多。夏娃在绘画中总是处于主导地位。德国印象主义画家霍夫曼(Ludwig von Hofmann,1861–1945)的这幅《亚当与夏娃》中夏娃占据着聚焦点,左侧巨蟒在引诱她,头上挂着硕大的苹果。而亚当只不过是远处的背景而已。

《亚当与夏娃》(Adam and Eve),霍夫曼作,1910年。

这是霍夫曼稍晚时又绘制的一幅《亚当与夏娃》的局部。亭亭玉立的夏娃陷入沉思,远处的天空、田野、树木以及夏娃的发梢都像火焰在燃烧。图中仅夏娃这部分就可以构成一幅完整的作品,亚当似乎可有可无。与其他印象派画家刻意与传统决裂不同,我们可以在画中看到霍夫曼结合了印象主义和古典主义的两种风格,是画面既有生命的跃动,又有田园诗般的静谧。

《玛利亚与天使》(The Virgin with Angels),布格罗作,1900年。

《圣经》里另一位重要的女人是圣母玛利亚。大家知道她在英文里称“Virgin Mary”。所谓“virgin”就是处女的意思。圣母是圣洁的,容不得被脏男人碰。虽然玛利亚有个木匠丈夫叫Joseph,但他是耶稣的养父。玛利亚是受了圣灵的指示而怀上耶稣的,没她老公什么事。玛利亚是母性的最高象征。

布格罗最擅长描绘神话情节、宗教故事,画女神、画天使是他的拿手好戏。在他在世时作品销路极好。二十世纪现代主义兴起之后,布格罗的学院派作品被嘲讽。但近年来复古主义又变得时尚,于是他的作品的价格又在拍卖市场上开始高扬。

《清晨颂歌》(The Morning Hymn),巴尼作,1922年。

鲁伯特·巴尼(Rupert Bunny,1864–1947)是为澳大利亚画家,但他长期居住在Fin-de-Siècle时期的巴黎,属于象征主义画派。“The Morning Hymn”这幅作品描绘了《圣经·新约》中一个故事。罗马任命的犹太国王希罗德为保住自己的王位要杀死当地所有的男婴,为此圣母玛利亚和丈夫约瑟夫赶紧带着还是婴儿的耶稣避难埃及。后来他们听说希罗德死了,于是又返回了祖国耶路撒冷。这幅画正是表现了玛利亚返回故土时的愉悦心情,只见他怀抱耶稣,仰头看到树上的果实彷佛是唱诗班的一群可爱的孩子在歌颂明朗的清晨。约瑟夫只是树后的背景。站在玛利亚身旁的是尚未成年的施洗约翰(就是被莎乐美爱得死去活来,得不到心就要脑袋的那位),他身后有他的玩具木马。玛利亚脚下有一盘石榴。盛产于中东地区的石榴是经常出现在圣经故事里的果实,在这里象征玛利亚带着耶稣返回了耶路撒冷的家园。

据说巴尼完成这幅画花了十年时间。在他刚刚开始绘制时,他与妻子为了能拥有自己的田园迁居至法国乡间。这幅画中的果实、鲜花、树木的形象很有可能来自画家自己的园地。后来妻子去世之后很久,画家才公开了这一作品。

img src="https://live.staticflickr.com/65535/52900628230_c550919cfa_c.jpg" width="800" height="617" alt="Untitled"/>

《女人与白马》(Femmes et cheval blanc),高更作,1903年。

说完神话故事和圣经里的女人,我们再来聊聊现实生活中的女人。一位Fin de siècle时期不能不提的人物,也是欧洲十九世纪美术史乃至整个世界艺术上不能不提的人物,就是法国象征主义和后印象主义画家高更(Paul Gauguin,1848–1903)。高更对布格罗等学院派嗤之以鼻,认为他们只不过是会模仿事物的画匠,作品缺乏象征意义的深度。高更一辈子都在乐此不疲地画女人,但他对神话及圣经里的女人不屑一顾,甚至对整个西方文化传统都提不起多大兴趣。他画的都是现实生活中的下层女人,最接地气的女人。

《艺术家的母亲》(La mère de l'artiste), 高更作,1889年。

这是高更为母亲作的肖像。如果我们要想知道高更为何对接地气的女人情有独钟,有必要对画家的个人背景略知一二。高更的祖辈是法国南部的农民。"gauguin"在法语中原意是“种核桃的人”。但高更的父亲却决意背井离乡去巴黎北漂,当了一名新闻记者。高更的母亲来自一个热心社会活动的秘鲁望族。受其影响,在高更不足两岁时全家决定迁居秘鲁。但在海途中高更的父亲去世,母亲只好带着高更继续漫长的航程,最终到达秘鲁。高更母亲是位原始文化的倡导者,大量收集印加时代的古陶器,而那些破坛旧罐被西班牙殖民者鄙视为未开化民族的象征。高更超过二十件作品都体现了印加陶器的元素。在高更童年的记忆里,母亲总是穿着传统的秘鲁民族服饰 - 一条色彩鲜艳的宽大长裙,后面有一个裸露后背的圆形开口,好像是母亲背后的一只眼睛总在高更面前晃来晃去。高更记得利马当地的女子都穿这种一只眼的裙子。鲜艳的民族服饰给高更日后的艺术创作带来深远影响。高更四五岁时母亲带他返回法国,当时他一句法语都不会,只会说秘鲁当地的西班牙语土话。

《母性》(Maternity),高更作,1899年。

高更童年的经历使他毕生对土著文化有天然的亲近感。高更在生命最后的十余年一直自我放逐在南太平洋的塔希提群岛,成为创作高峰时期,也成就了高更作为伟大的世界级画家的辉煌。今天每当人们提起高更,总会想到他的画笔下那些太平洋岛国上袒露红赭色身体、散发着泥土气息的土著女人。画家用鲜明而纯粹的、最不现实的颜色来描绘最真实的热带风情。

《特胡拉》(Tehura),高更作,1891-3年。

这是高更为数不多的木雕作品之一,体现了很高的艺术造诣。土著女孩Tehura十三岁时就为高更怀孕在身。

《阿瑞奥伊的种子》(The Seed of the Areoi),高更作,1892年。

这幅作品是纽约现代艺术美术馆的镇馆藏品。这幅画融合了多种非欧洲的元素。例如深蓝色花布上的图案是模仿古埃及象形文字,女子笔直的坐姿、高耸的肩膀和手臂的姿势都相似于南亚佛教雕像,没有暗影的景物、没有调和及层次的颜色平涂都有日本绘画的痕迹。但粗犷的笔触则是欧洲印象派的。

高更在这幅画中描绘的是土著人崇拜的海岛之神的妻子。没有人知道这尊岛神和他的女人的模样,这就使高更可以任意发挥自己的想象并融合他对岛国女人的直观。

《我们从哪里来?我们是谁?我们到那里去?》(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?)高更作,1897年。

高更的这幅画可以说是西方绘画史中里程碑式的作品。高更自己也认为这是他的代表作。用三个最简单的也是最难回答问题作为画作的标题可以说是绝无仅有。高更一生浪迹天涯,苦苦地追寻着最适合自己的天地。“Where?”是他在艺术中毕生求索的核心问题。

在如诗如梦的氛围中,一群土著女人或坐或立或卧,从嗷嗷待哺的婴儿到瑟缩在角落的耄耋老妇。没有一个男人存在,好像只有女人才能理解和回答那三个最根本的哲学问题。然而画面上的这些女人似乎没有一个对这些无聊问题有兴趣。好像高更在说:是他自己在自寻烦恼。

高更在创作这幅画时,从万里之外的欧洲传来噩耗,他的二女儿阿琳娜芳邻二十就因肺病去世。当时高更自己也在海岛上贫病交加。他自知自己已经来日无多,健康状况已经使他再也无法返回故乡。画家是在宿命的感伤的笼罩之下为这幅巨作而呕心沥血。完成之后他有一种完结毕生心愿的感觉。他在给友人的一封信说,这时他真想杀了自己而了断一切。三年之后,他又得知他最喜爱的大儿子也在二十岁时去世。又过了几年高更便在五十四岁时客死他乡。

《祭献》(The Sacrifice),罗普斯作,1882年。

比利时象征主义画家罗普斯(Félicien Rops,1833-1898)的作品最充分地表现了fin de siècle时期艺术各种特点。有评论家说在fin-de-siècle艺术家中间他的风格是属于重金属一类。fin-de-siècle艺术在风格上颓废唯美,在技术上标新立异,在官能上声色犬马,理论上摈弃旧俗。如果推举最极端的代表人物,小说界有王尔德(Oscar Wilde,1854–1900),诗歌界有波德莱尔(Charles Baudelaire,1821–1867),而绘画界就是这位罗普斯。

罗普斯与波德莱尔是情投意合的好友。波德莱尔诗集《恶之花》(Les Fleurs du mal)的早期版本因伤风败俗在法国被禁之后,罗普斯帮助他在比利时出版,并亲自绘制封面。波德莱尔称罗普斯是最配得上艺术家称号的比利时人,还曾为他写了一首打油诗。比较波德莱尔的诗与罗普斯的画,我们能充分理解“惺惺相惜”的含义。

在“The Sacrifice”这幅画中,一位裸体女人横卧在台子上。毫无疑问,她就是用来祭奉魔鬼撒旦的贡品,在众多宗教仪式和历史掌故中也如此这般。但奇的是,从这个女子的两腿之间出现一个长长的脐带连接着并依托着上面那个半人半兽的怪物。台前的石雕上一个魔鬼在用一根像大腿骨一样的长长棍子插向股间。大理石上还滴着鲜血。空中飞着的的两个不是可爱的小天使,而是骷髅小魔鬼。难道画家是要告诉我们:作为弱者的女人既是魔鬼的牺牲品,又是天地间生命与善恶的本源?

《女人与猪》(The Lady with the Pig),罗普斯作,1878年。

这幅画在罗普斯作品中最受人瞩目,画中象征的含义也众说纷纭。从女人身上仅有的服饰来判断,她显然是一位有权势的贵妇人。她的头饰、长袜、纱巾、高跟鞋和长手套都是标准的贵族穿戴。她正在像遛狗一样牵着一头猪。从没有乳头和肥膘来判断,那显然是头公猪,也就象征着男人。有意思的是,妇人的眼睛是蒙住的,因此公猪是在充任导盲犬的角色。女人傲气十足地将男人控制于掌股之间。但她是盲目的,需要聪明的男人给予指引。他们行走在一个大理石台子上。前面有四个浮雕,四个小人代表四个艺术类别:雕塑、音乐、诗歌和绘画。这四个小人都是慵懒颓唐的样子。表现了fin-de-siècle艺术家厌倦传统文化颓废的态度。浮雕下面还以刻着一个字:pornocrates。这也是这幅画的别称。这大概是画家自己发明的字。我想这是借用了“Socrates”(苏格拉底)。大家知道苏格拉底是古希腊的大哲学家。罗普斯把前面换成了“porn”(色情)。因此“pornocrates”就是指女人是具有哲学般深不可测的、男人永远也无法理解的诱惑力和统治力的性爱达人。

罗普斯在创作这幅作品时四十五岁。他刚结束了一次失败的婚姻,搬进了一对姐妹的家,长期与这两个女人一起同居,还使其中一位生下一个女儿。可以想象他整天疲于奔命地在两姐妹直间保持自身平衡,摆平她们嫉妒的纷争。不知他是否用这幅画来表现当时他所处的境地:他就像一条可怜猪被女人牵来牵去。但她们却是盲目愚蠢的,还是需要智高一筹的他来指引如何处世。

《圣安东尼的诱惑》(The Temptation of St. Anthony),罗普斯作,1878年。

诱惑圣安东尼是《圣经》的一个故事,常在文学绘画中作为题材,譬如福楼拜的小说以及塞尚和达利的绘画。故事的来龙去脉我们在此不表。值得我们注意的是,绑在十字架上的不是一脸悲天邻人的耶稣,而是一个嬉皮笑脸的裸身女人。头上写着“EROS”(色情)。身旁的耶稣显然是刚被取而代之的,身上还淌着血,手上扎着钉子,挣扎着要逃走,一个魔鬼拦腰揪住他。又有一只代表男人的公猪在后面偷窥女人的身体。这样的场景,哪里是在“诱惑”圣安东尼?简直把老头子吓得魂飞魄散。魔鬼模样的安琪儿见此情景也一哄而散。世纪末的颓废派艺术家对古典主义引为神圣的宗教题材或是弃如撇履,或是如此的玩世不恭。 <

<

《感情的萌动》(Sentimental Initiation),罗普斯作,1887年。

这是罗普斯的又一幅离经叛道的作品,再一次体现了画家对撒旦风格(Satanism)的喜爱。这一fin de siècle时期流行的风格主要表现性爱、死亡、怪诞。这幅画中一个女魔鬼在打猎。除了丰满的臀部和胸部,身体的其他部分都是白骨。肩上长有翅膀,骷髅上插鲜花,屁股上挂箭袋,左手握弓,右手举着刚刚射杀的猎物(又是一个死在女人手里的倒霉男人)。女鬼仔细端详她的战利品,在考虑否拿回去收藏还是随手抛弃在荒野里。也许她忽然发现这个一脸胡须的家伙还挺性感(莫非这就是所谓“感情的萌动”?)。在她身后是一个尸骸的大骨盆,同时又是一只巨大的蝴蝶,但又有一双狼眼睛。整个画面真是匪夷所思。

罗普斯刻意荒诞不经,在画笔下创造了一系列具有致命诱惑力的女人(Femme Fatale)。从他的女人身上,有人看到色情,有人看到幽默,也有人看到反讽。

还有更厉害的女人吗?

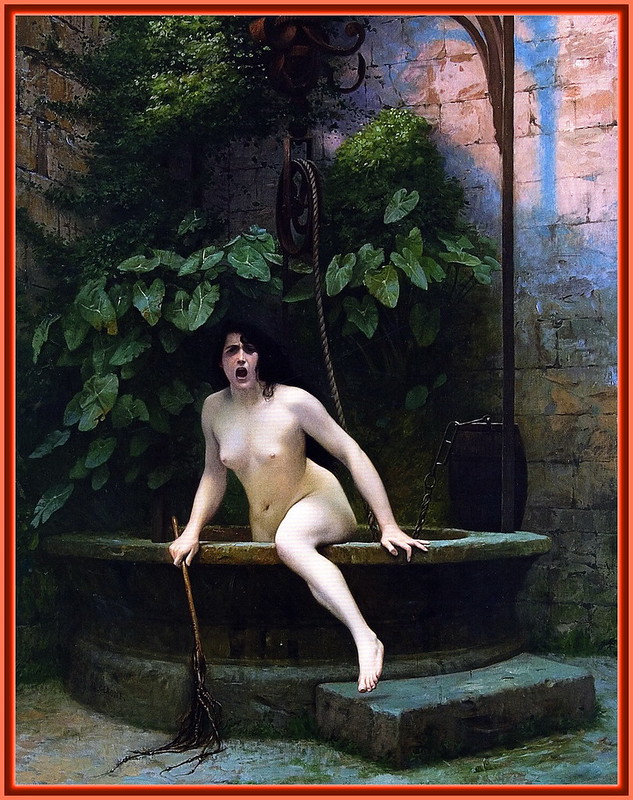

《真理从井里爬出来教训人类》(Truth Coming Out of Her Well to Shame Mankind),杰罗姆作,1896年。

看来法国画家杰罗姆(Jean-Léon Gérôme,1824–1904)的女人与罗普斯的更厉害。在上期《被缚的女人》中我们曾重点介绍过杰罗姆。这幅画的灵感显然来自古希腊哲学家德谟克利特(Democritus,约460 BC–约370 BC)的名言: “真理藏在井底。“(Truth lies at the bottom of a well.)原来女人不但是魔鬼的化身,也还是真理的化身。世上谎言横行,害得“ 真理” 娘娘在地下也不得安生,于是怒不可遏,爬到世上来兴师问罪。手拿着鞭子要教训那些欠揍的臭男人。

在结束本文之前,下面我们还是选择几幅温情的作品吧。

《热爱大自然 - 女人与孩子》(Nature's Fan - Girl with a Child),布格罗作,1881年

我们已经多次介绍法国学院派画家布格罗(William Bouguereau,1825–1905)的作品,与上几幅画作真是天壤之别。这幅画中一位年轻的母亲在静谧的林间逗弄她的婴儿。从她的服饰来看,是个整洁恭谨的农家姑娘。透过树丛的阳光给她的发梢染上一缕金色。田园诗般的一刻令人过目难忘。

《母与子》(Mother and Son),兴丁作。

我们在上期《被缚的女人》中的最后一幅作品介绍了丹麦雕塑家兴丁(Stephen Abel Sinding,1846–1922)的雕塑《被缚的母亲》,这一作品的造型与上次相似。如果说前一件雕塑的风格是凄美,这一件则是温馨。

这件雕塑令人想到中国根据汶川地震时发生的真实事件所创作的雕塑作品,一位年轻的母亲俯卧着把自己的孩子保护在身下,她在断气前在手机上留言:“孩子,如果你能活下去,记着妈妈爱你!” 在母亲用自己的身躯保护之下,这个孩子居然活了下来。

《西西里记忆》(Memories of Sicily),博格勒作,1891-1892年。

画家在描绘女性时,总喜欢用自然景色作为衬托。而描绘自然景色时,又常把女性置于其中,达到画龙点睛的作用。女性使大自然有了生气与灵性。

意大利画家博格勒(Ettore De Maria Bergler,1850–1938)属于新艺术画派(Art Nouveau),作品极具装饰感,线条优美,色彩夺目。在这幅“Memories of Sicily”中,一群西西里海岛上的少女簇拥着鲜花翩翩起舞,神采飞扬,美轮美奂。

《我们的峨参花女郎》(Our Lady of the Cow Parsley),松瑞尔作。

我个人十分喜爱法国女画家松瑞尔(Élisabeth Sonrel,1874-1953)的作品。她也是新艺术画派的干将之一。峨参(Cow Parsley)的白色小花一丛丛像小伞一样绽放,极有生气。中药里称“田七”。画中的女郎头上插满小黄花,透过花丛目光如炬。“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”

《母亲河》(Winieta),奥昆作,1901年。

波兰画家奥昆(Edward Okuń,1872–1945)也属于新艺术画派。我们在《上树的女人》一篇中介绍过他的多幅作品。奥昆的线条极为优美,特别善画女人如水一般的长发。这幅画中流动长发、流动的音符、流动的河水浑然一体,构思巧妙,意境深远。

我们常把故乡的河流叫做“母亲河”。一说起“母亲河”,自然就多了一份亲情,一份眷恋。因为有母亲在家乡等你。

女人,为世界的美好而存在。

有时候他的一幅画能让我回忆起人生过去的某一个瞬间。

好像评论界给他的定位不太高。不过这不影响我欣赏他的风格。

只是有一次看了他的个人展览,大约有50幅作品,发现他好像总是用那两三个模特,不同的画太像了。