刚到美国的时候,我曾在电视上看过一部好莱坞电影《吃一杯茶》(EatABowlofTea)。那是一部有关美国华人的爱情喜剧片,记得电影开头有这么一个场景:一个中国女人把一个中国男人从家里送出门来,然后镜头慢慢转到楼梯上,那里还有好几个中国男人排着队,等待进入中国女人的公寓。

电影的历史背景,就是美国华人历史上女人奇缺的年代–20世纪40年代。这个现象还[

阅读全文]

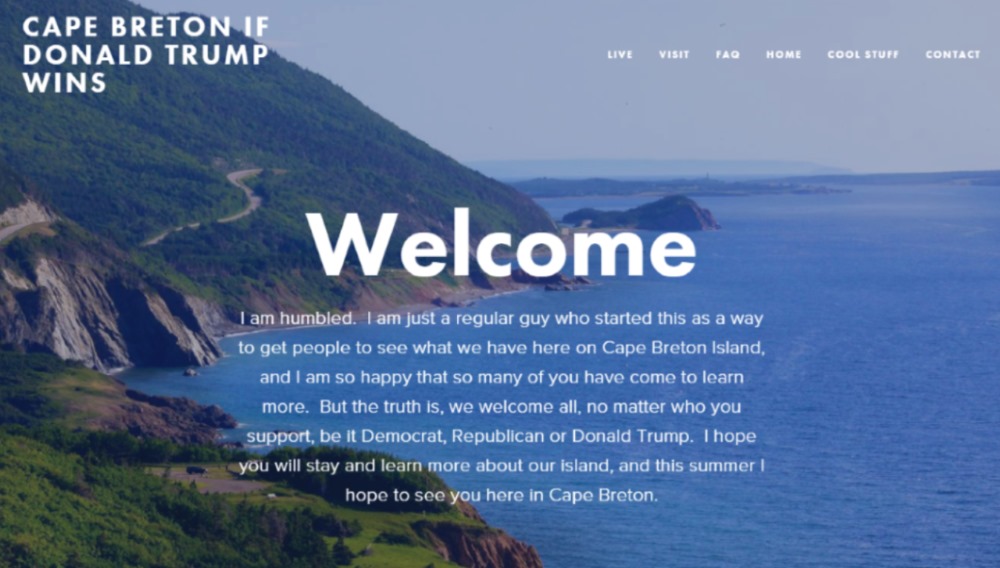

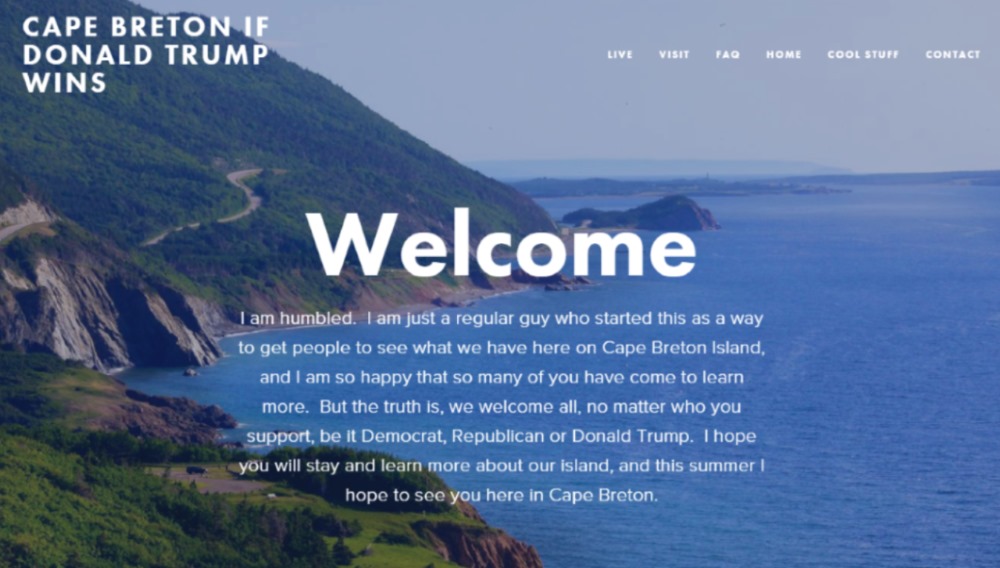

美国政治大局已定,欢欣也好,沮丧也好,大家都得回到正常轨道上过自己的小日子。虽然股市有点乱,我相信美国人头上的天不会塌下来,在希粉眼里,会阴暗好一阵;对川粉来说,天只会更蓝。本想就大选之事翻过一页,但还是意犹未尽,再说些轻松的趣事。

早在今年二、三月,我在加拿大的朋友发给我一个链接,一个名叫“如果川普当选,请搬来布赖顿角”的[

阅读全文]

昨晚的美国大选结果大大出乎意料,连川普和希拉里也不敢相信自己的耳朵。今年竞选的民调和预测可能是有史以来偏差最大的一次。那么它们错在哪里?

投票日前夜,克林顿在全国民调平均数中领先4%,近三个多月来她基本上没有低于这个数字过。美国总统选举历来都是血拼,4%看来微不足道,但投注市场以及各种数据学模式都把它诠释成70-99%的克林顿出胜。

这个预测[

阅读全文]

《秋天的故事》,不要等到冬天

*****

星期六的上午,一位邻居老太太过来按我家的门铃,笑眯眯地递给我一个打开过的泡沫塑料信封,里面是水沫的中短篇小说集《秋天的故事》。

“邮递员投错了,”她说,“我想都没想就打开了,里面都是中国字!我只能读懂LoveinAutumn。是一个爱情故事吧!”

“是很多爱情故事,各式各样的爱情故事,”我告诉[

阅读全文]

秋意渐浓,又到了大闸蟹季节。八十年代中后期,我在上海的大伯每年秋天都要在家请客吃大闸蟹。那时上海的饭店还不供应大闸蟹,但有农民专运到市区来卖。我们各家都已尝过了当年的蟹,但一定还要赶去参加大伯的蟹宴,几家亲戚热融融地坐一大桌,这几乎成了一个每年必行的家庭传统。

俗话说,“九雌十雄”、“九月团脐(母)十月尖(公)”,意思是[

阅读全文]

我那时来美国读书,到校后立即“找组织”,加入“外国留学生联谊会”。会长(一位德国学生)递给我一张表格,说他们将联系校内外的当地美国人,和我们结成友好互助“一帮一”的对子,他热情鼓励我申请参与。

我的“一帮一”对象是个社会学教授,唐·伯莱明博士。他说,别叫我博士,太正式。我就叫他伯莱明教授。他又说,你不是我的[

阅读全文]

我平时爱看纪录片,一是它们大都比较短,一次两次就能看完;二是它们揭示人文、艺术或大自然现象,可以学到不少东西;三是拍得好的纪录片可以有很强的艺术性和趣味性。前些日子一位在国内搞艺术的网友推荐了一部,央视今年年初播出的《我在故宫修文物》。三集,共两个半小时,我分两次看完。

这个影名一点不抓人眼球,不刺激、不神秘,似乎讲的是一个不起[

阅读全文]

周末没进城,星期一看到一场婚外恋讨论的大爆发。婚外恋的故事大同小异,但其背后的原因却有各种各样,最深刻的也许就是所谓中年危机了。正好以前写过一篇,乘话题还有余热,跟风发出。

*****

我家以前住的地方,斜对面有一对中年夫妻,丈夫在某大银行的地区总部工作,是个工作狂,很有事业心。他也是个家庭男,周末经常看到他打理院子、和两个孩子玩耍。

[

阅读全文]

秋季的颜色不但养眼,而且还好吃。几十种各式各样的南瓜、番瓜、葫芦、西葫芦等,组成了统称为倭瓜(Squash)的大家庭。

倭瓜类营养丰富,它们的多糖能提高免疫功能;类胡萝卜素可在人体内转化为维A;高钙、高钾、低钠,有利于控制血压、预防骨质酥松;它们还含有大量人体需要的多种氨基酸。

去农夫市场买了五种不同的倭瓜,全家都爱吃,今年做得特别多,还[

阅读全文]

女主播宗毓华的婚姻和跌宕电视生涯

-著名美国华人女性之四-

上世纪九十年代,我常在美国电视新闻里看到一个华人女主播,并被她的气质和采访/演播能力所吸引。她就是ConnieChung,中文名字宗毓华。那时她主持CBS的晚间新闻以及《所见略同》(“EyetoEyewithConnieChung”),后者是一个新闻报导和采访节目。

后来才知道,宗毓华在90年代成为美国主流电视网晚间[

阅读全文]