(对外在世界的认知之十七)

差不多是在二十年前,千禧年快要到来的时候,那时的当红影星朱迪.福斯特主演了一部科幻片《接触》。说实话,朱迪在这部影片里的表现有点差强人意,没能达到她在《沉默的羔羊》里那种惹人回味的水平。但这个电影给我留下的印象还是挺深的,主要的原因就是它讲了一个宇宙文明不断轮回的故事,看完后我当时真的有脑洞大开的感觉[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十六)

四月的多伦多,灰色的天空中刷刷地下着冰雨。我坐在壁炉边,看着窗外树枝上闪着亮光的冰挂,脑子里又开始凝晰出那些难以理出头绪的想法。

科学发展到二十一世纪,已经是非常的艰深非常的难以理解了。在这种情况下,作为大众的我们,要想弄明白人类文明前进的方向,恐怕只有相信那些天才的判断和解释了。当然,身为从众,[

阅读全文]

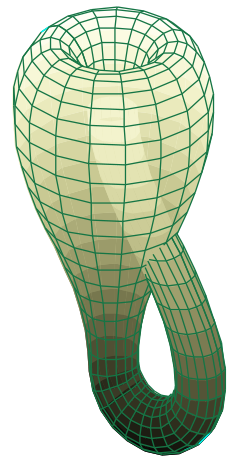

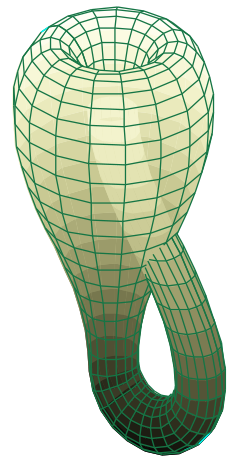

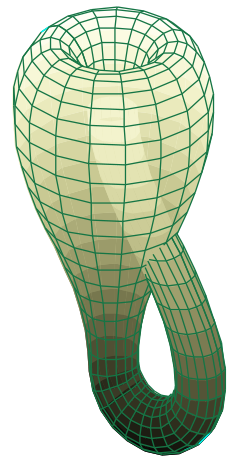

(对外在世界的认知之十五)

那么,你不看的时候,月亮到底在不在那里呢?

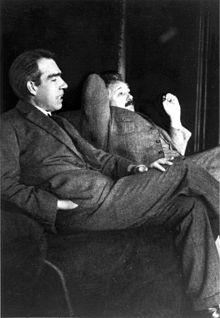

爱因斯坦和波多尔斯基还有罗森(EPR)三人,在1935年发表了发表了一篇质疑量子力学完备性的文章。在那篇文章里,他们提出了定域实在论(LocalityandRealism)假设。地域的意思是说,物体的属性只能受相邻区域发生的事件影响,遥远区域的事件不能以超光速影响本地物体,反之亦然。实在论的意思[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十四)

有史料记载,拿破仑在远征埃及的时候,带了不少专业英才随军前行。据说在艰苦的行军途中,拿破仑曾发过这样一条指令:让学者和骡子走在中间。后来有的历史学家就把这当作拿破仑体桖爱护有用的牲口和知识分子的证据。当时法国著名数学家拉普拉斯,好像也是有幸走在骡子的后边众多学者中的一员。这个拉普拉斯即很理性又很敢想敢[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十三)

1945年8月,日本本岛的上空升起了两朵巨大的蘑菇云。两颗被美国B29型轰炸机空投下去的代号叫做小男孩和胖子的原子弹,分别造成了广岛和长崎两地24万和15万人的瞬间死亡,而这不过是一公斤铀235裂变后转换出来的巨大能量。几天后,日本天皇发表诏书,宣布无条件投降。至此,人类历史上最为惨烈的第二次世界大战宣告结束。

二战时[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十二)

夫贤者,其德足以敦化正俗,其才足以顿纲正纪,其明足以烛微虑远,其强足以结仁固义。司马光的这番话,说明中国古代对于值得称颂的人要求还是很高的。其实,最终能成为所谓贤人的,也不一定都是要面面俱到,但肯定还是自有其天分的。

对于光的前行速度,第一次下意识地注意到这个事情的,是在文艺复兴年代的荷兰,是一位通[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十一)

在托马斯杨通过双缝实验确认了光的波动属性后,他的同族晚辈麦克斯韦尔(Maxwell)很快又在数学理论上进一步完善了对光的波属理论的定义。麦克斯韦尔发现光有电和磁的两重性特点,磁的波动形式是上下跳动,电的波动形式是左右摇摆,但是,它们都有明显的幅度,该高的时候就是波峰,该低的时候就会有波谷。光在传播时是磁和电在两个[

阅读全文]

(对外在世界的认知之十)

在达芬奇把光定义成波以后的两百年里,像开普勒和笛卡尔这样的大家都对光做过不同层面的研究和思考。到了牛顿俯视天下的年代,人们对这个事情的看法还是莫衷一是。这让牛顿对探索光的本质也产生了浓厚的兴趣。几十年间,在做了很多实验和思考之后,牛顿认为光不是波。

牛顿在他所著的《光学》一书中,表达出对达芬奇那样说法的不[

阅读全文]

(对外在世界的认知之九)

人类在对外在世界的认知过程中,对一些特别基本而又无物无形的东西,往往就会身在其中却视而不见,等后来慢慢反应过来了,却又发现事情远没有想象的那么简单,总是反反复复地搞不明白。我们对光的认识就是这样一个典型的例子。早先的时候,尽管古希腊的学者们就研究总结过光线的外在几何属性,但是最早思考研究光的本质属性的,[

阅读全文]

(对外在世界的认知之八)

就在鲍耶和洛巴切夫斯基被陷在欧几里得的平行线公理中,天天苦思冥想寝食难安的时候,在德国的汉诺威出生了一个叫波恩哈德.黎曼的小男孩。有的时候像这样的事情听得多了,就会让我心中起疑。是不是在十八世纪和十九世纪的这段时间里,德国的一些地方曾暴露在某种神秘的宇宙射线下面了,要不然怎么会一下子出现了那么多头脑理性[

阅读全文]