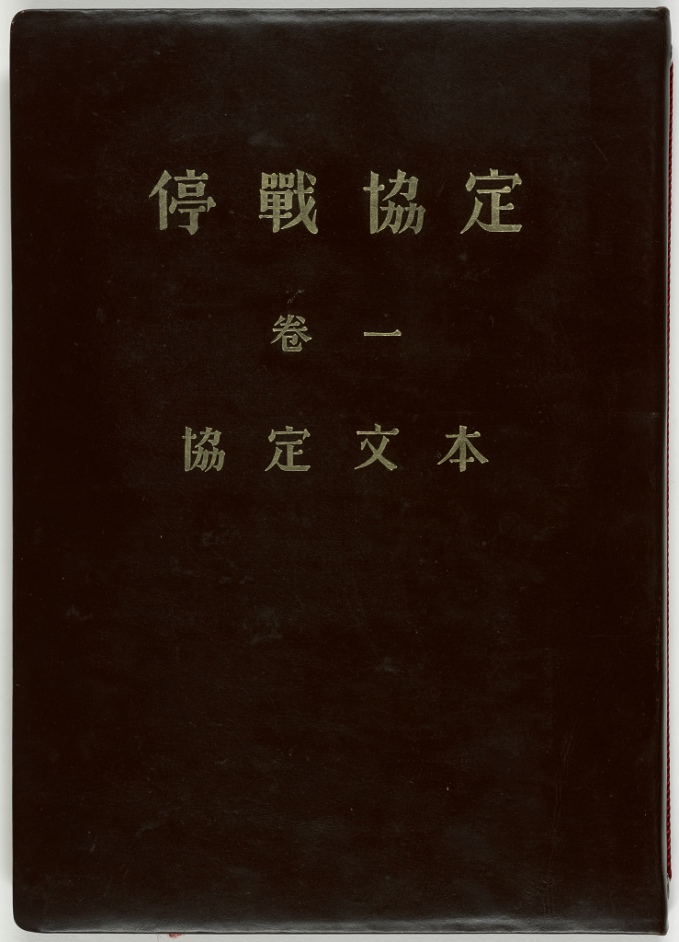

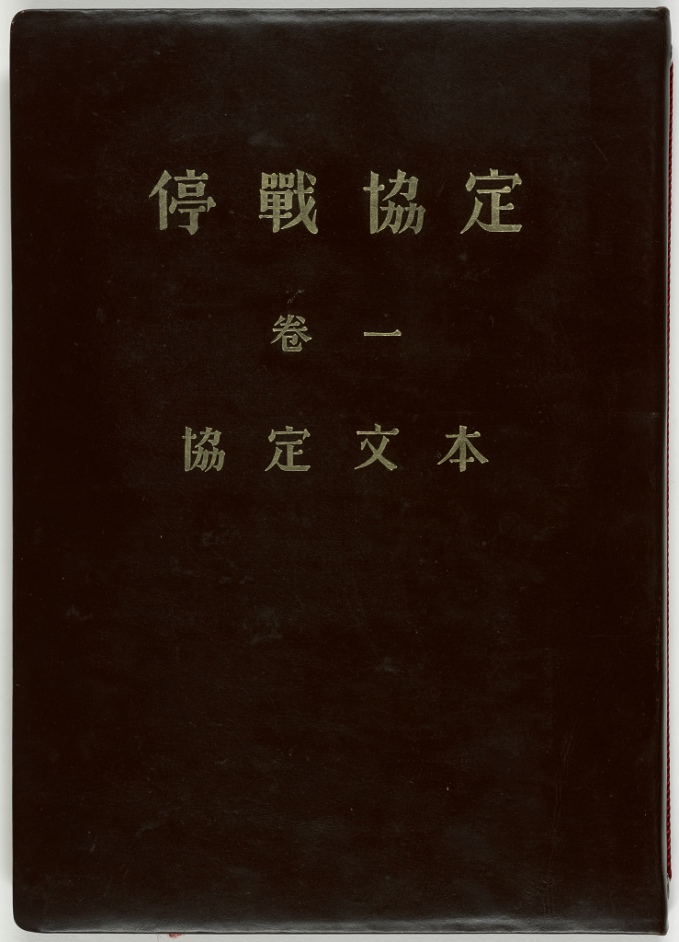

1953年7月27日,朝鲜战争停战协定签署,协定文本分中朝英三个语种版本。先上中文版,美国档案馆网上的题目是ArmisticeAgreement,Volume1,TextofAgreement[Chinese],它的ID是7062613,在美国档案馆网上可以用它来搜索。封面内部第一页,1953年,中文还是传统写法,装订也用了老式的。文字内容一共有24页,正文第1页看点是签名页,北朝鲜金日成,中国彭德怀,美国联合国军总司令,陆军上[

阅读全文]

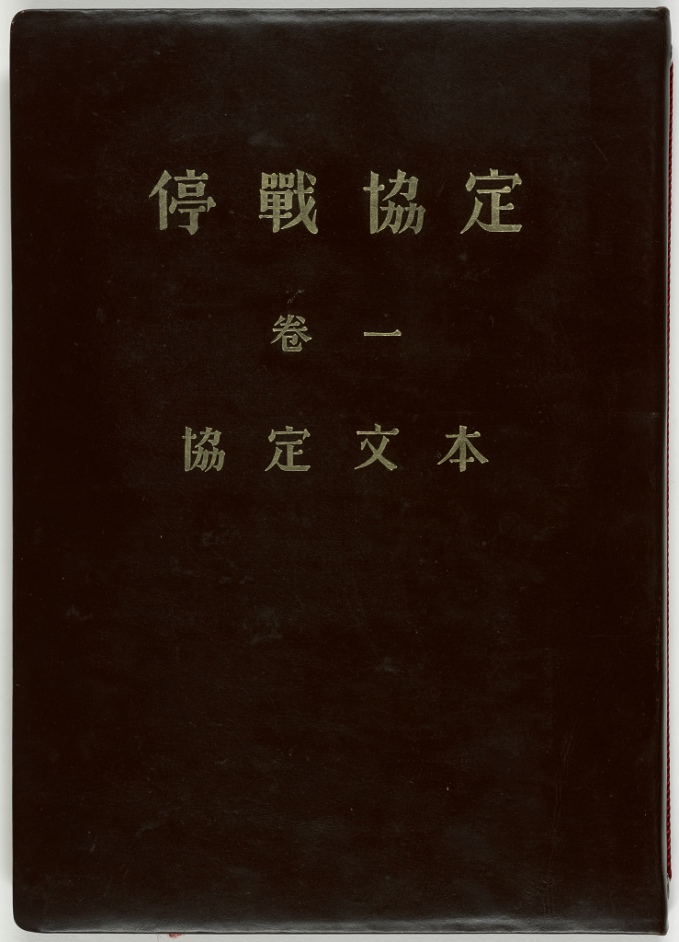

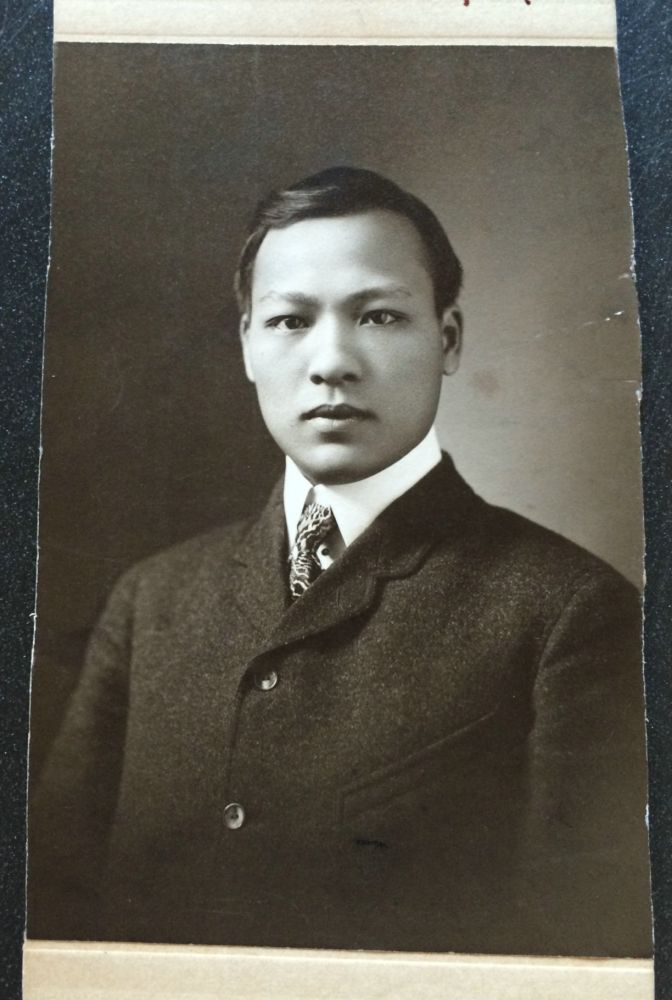

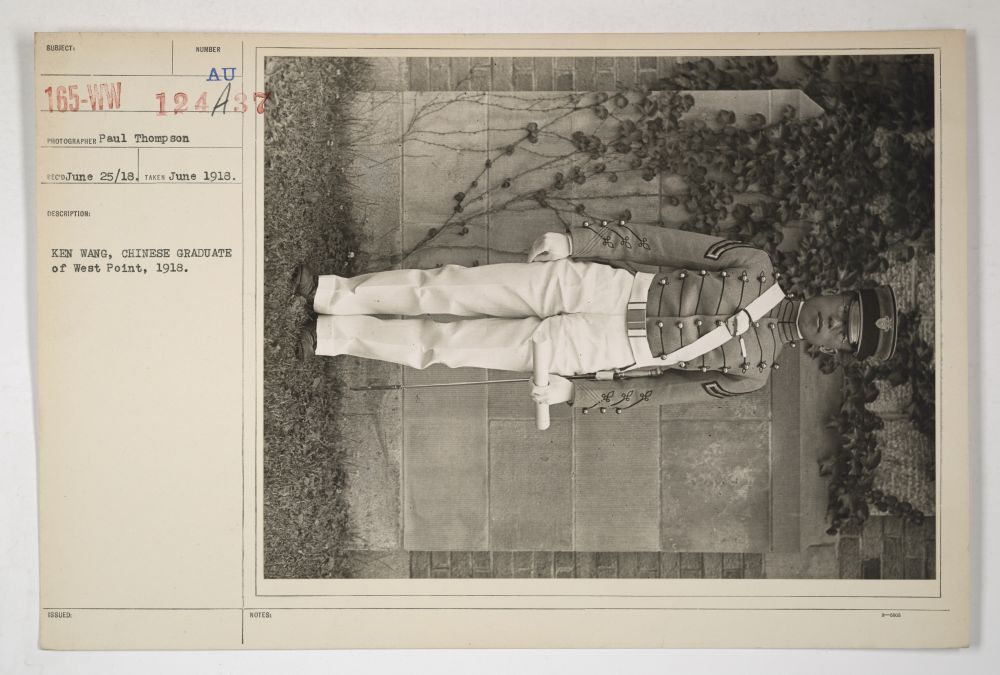

美国档案题目:CollegesandUniversities-WestPoint-Ceremonies-KenWang,ChinesegraduateofWestPoint,1918,NAID=26430666,里面只有一张照片,文字极少,只说,摄影师是PaulThompson,时间是1918年6月25日,解说词:KenWang,ChinesegraduateofWestPoint,1918。网上查西点军校的华人毕业生,发现1918年的是王庚,跟英文名KenWang完全符合,王庚生于1895年,1918年23岁。再看网上资料,此王庚居然是陆小曼的第一任丈夫,众所[

阅读全文]

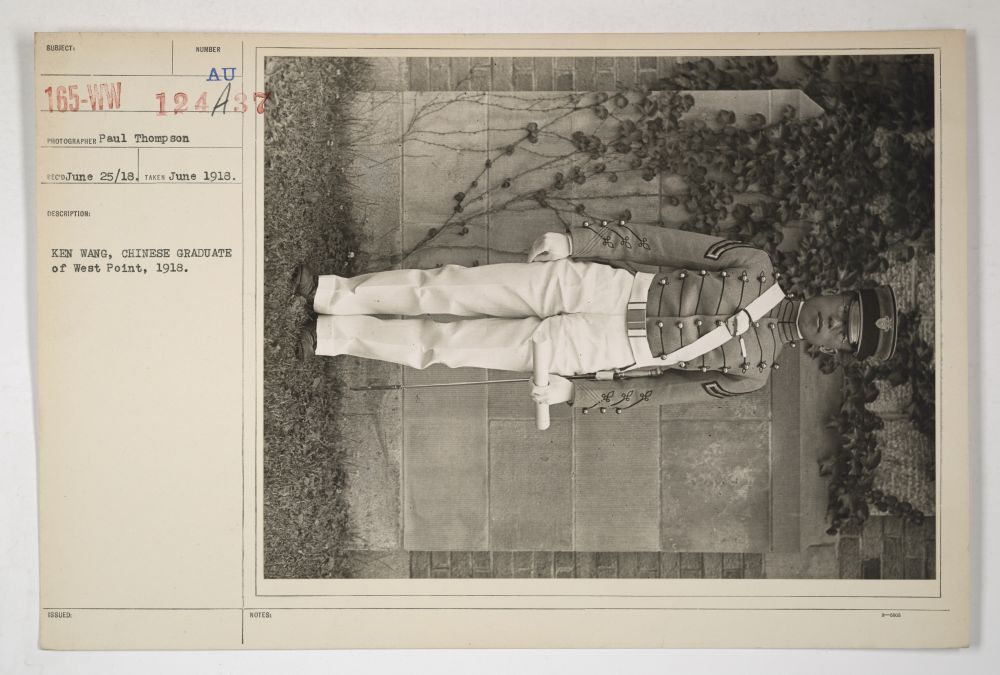

前面上过一些照片,美国档案馆网上还有不少尼克松总统1972年访华时的照片,这里再上几张,个人认为比较有意思,因为对我们60后来说,其中有些是那个年代眼熟能详的人物,很久没有见到了。

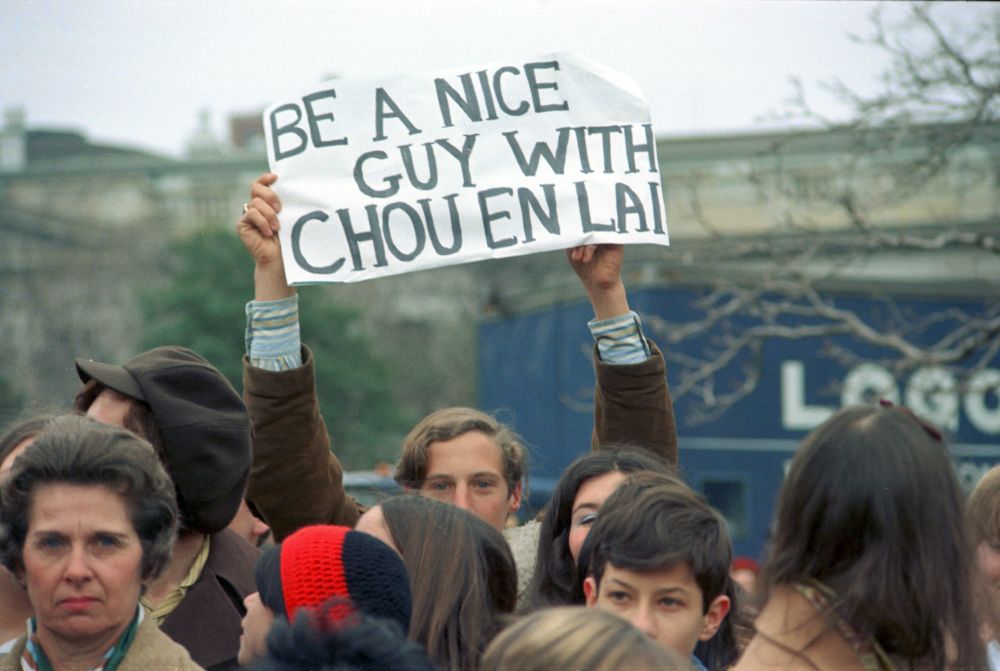

先上这张,题目是:ACrowdofWell-WishersGreetPresidentRichardNixonandPatNixonBeforetheLatter'sDepartureforChinaandtheFarEast.SignsHeldbyStudentsRead"BishopMiegeHighSchoolGroup"and"BeaNiceGuywithChouEn-...[

阅读全文]

美国档案馆网上有一些爱因斯坦的资料,这里介绍其中几份,就不给网址了,有兴趣的自己上美国档案馆网,然后搜AlbertEinstein,就会给出一堆爱因斯坦的档案。

主要的有DeclarationofIntentionforAlbertEinstein,这是爱因斯坦于1936年1月15日填的一个意愿声明表,

表最下面小字,这是表格2202,移民局当时还属于劳工部,这是他们的表格,所以应该是跟爱因斯坦入籍有关。表上贴了[

阅读全文]

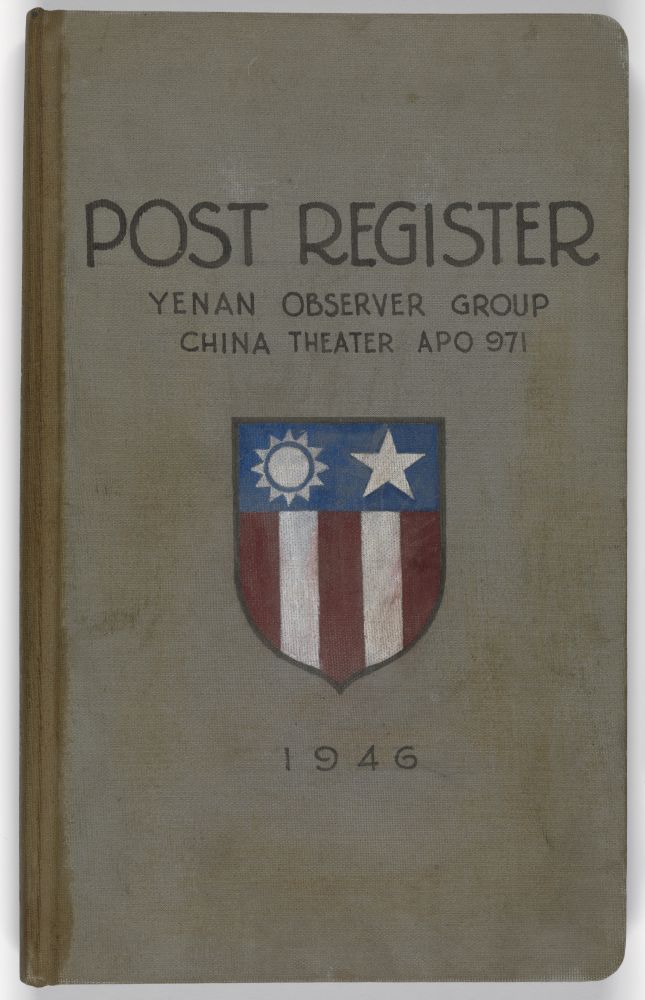

美国档案:PostRegister-YenanObserverGroup,ChinaTheaterAPO971,它的ID是7077669,给ID是在档案馆官网上可以精确搜索(但是要进入他们的搜索页面搜,如果在首页上搜,结果会不一样,他们官网设计的对使用者不是很友好)。

直接上图

上是封面,下面是第一页

下面第2页

注意右边中间有马海德签名中英文,放大

这个档案价值在于,里面有毛泽东、朱德、周恩来等[

阅读全文]

美国档案:关于PollyBemis,美国档案馆网上有3个文件,InformationinthecaseofU.S.v.PollyBemis,其ID是298171,第2个,InformationinthecaseofU.S.v.PollyBemis,题目一样,但是ID不一样:298172,而且是连号的,第3个,OrderinthecaseofLeePing,ID298173。都不长,每个1,2页,加起来共5页。PollyBemis是个华人妇女,19世纪末到了美国,Bemis这个名字很象西方人,可能是因为她跟美国人结婚还是什么其它原因。Polly来自[

阅读全文]

没有什么特别的,在美国档案馆网上看到的,随便挂上来,留个影像吧

第一个是1944年云南,美国士兵剃胡子,中国孩子旁观

ThesetwoChineseyoungstersarefascinatedbythesightofanAmericansoldiershavingintheopen.Yunnan,China.

ID是531203

另一张,ThisChinesesoldier,age10,withheavypack,isamemberofaChinesedivisionwhichisboardingplanesattheNorthAirstrip,Myitkyina,Burma,boundforChina.这个档案的ID是53123...[

阅读全文]

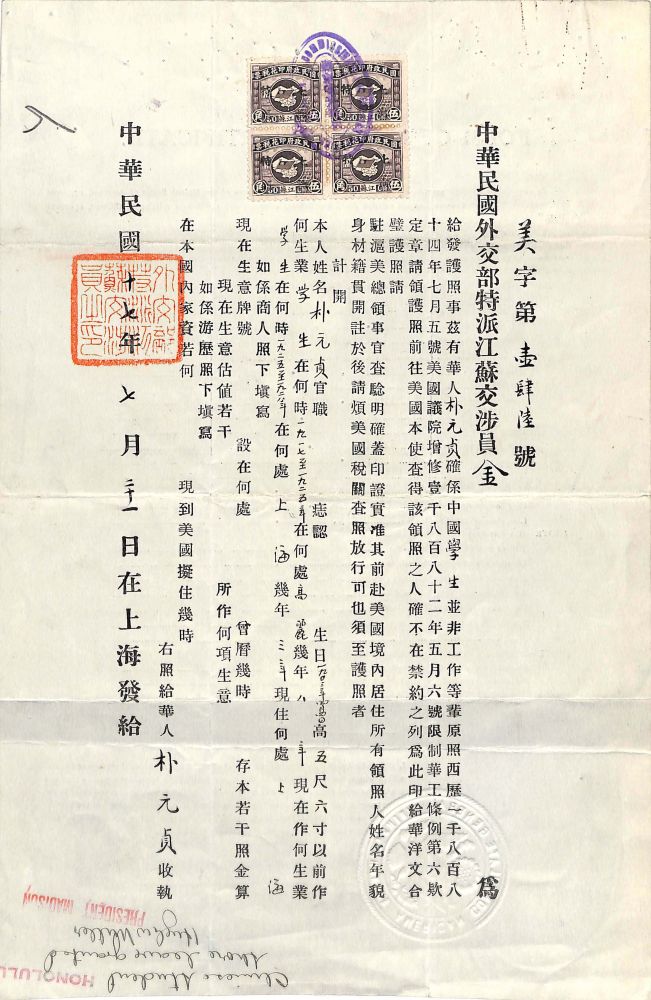

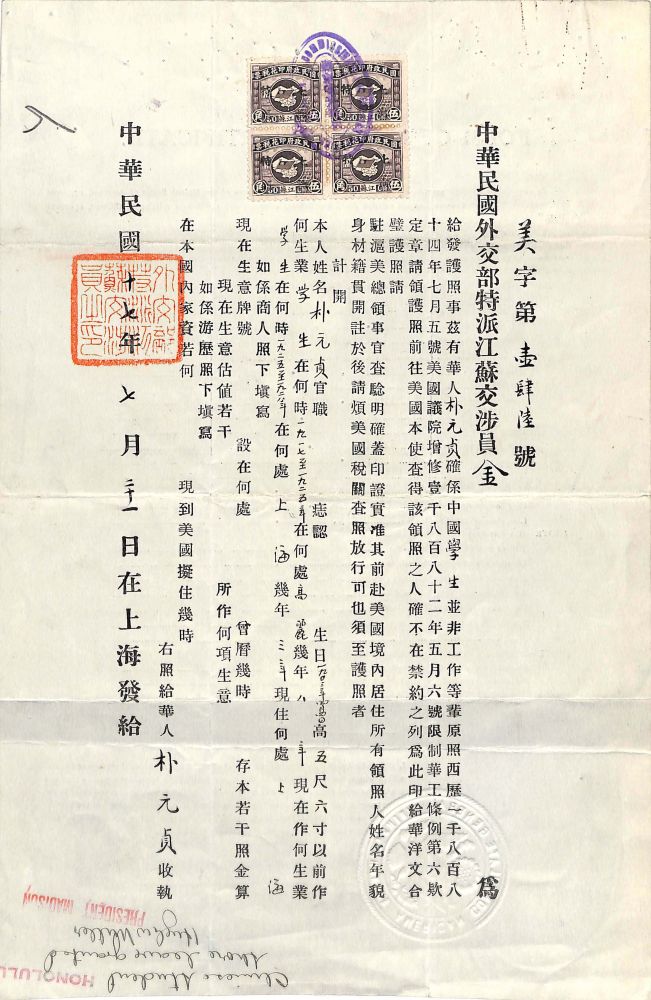

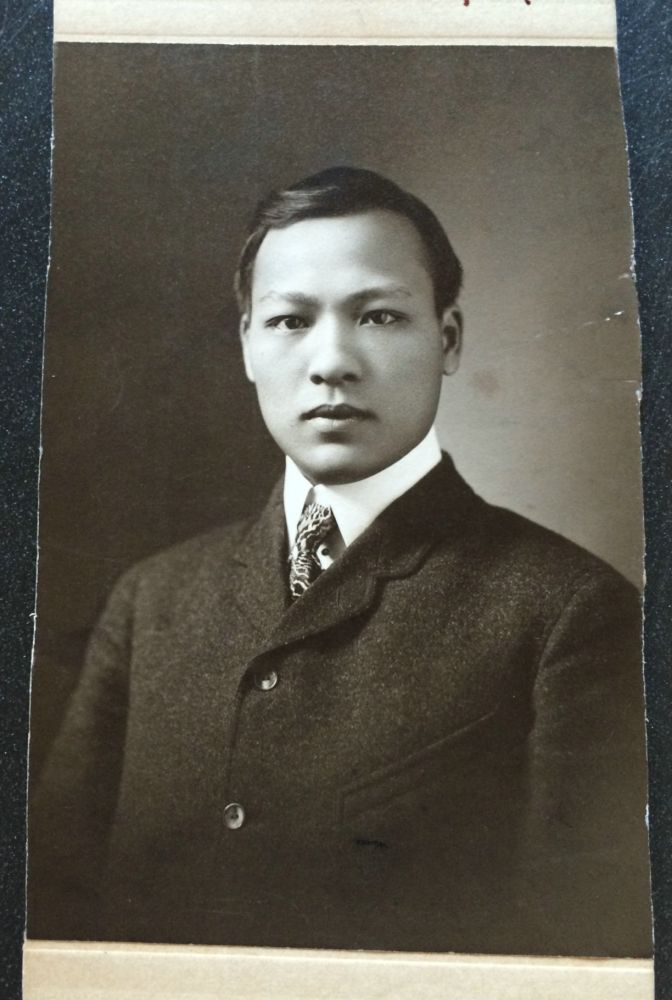

档案是:Pak,WunChung-CaseNumber:27192/018-01-ShipofArrival:PresidentMadison,09/05/1928,ID是28867823。这个PakWunChung,从名字拼写也可看出是朝鲜人,他叫朴元贞,跟前面的几位一样,朴元贞也是在1920年代到了中国,入了中国籍,然后申请去美国。题目给出的年份是1928年,下面是他的中文护照

中方官员是中华民国外交部特派江苏交涉员金,那枚图章也很清楚:外交部特派江苏交涉员之印,[

阅读全文]

下面中国人姓名为音译。

都说拉关系走门路是中国特色,美国也有,现在有,过去也有。看看这份1905年的美国档案:LetterfromAmericanConsulGeneralRogerstotheHonorableRobertBacon,AssistantSecretaryofState,RegardingtheRe-admissionofYuChuanChang,theSonofthePrincipalClerkintheShanghaiOffice,ChangKam,它在美国档案网上的ID是19086716。题目很长,就是个提要,说美国(驻上海)总领事罗杰斯(Rogers)给助理国务卿培根...[

阅读全文]

看档案是个枯燥的活,只有书呆子型男才乐此不疲,或者,还有一种情况就是你能发现跟自己有关的人或事。美国档案馆里有大量的排华法案档案,有很多华人在档案馆当义工,某些人就是想,并且确实发现了家里祖先的资料。

我家里似乎没有早年去美国的人,所以基本上没有希望在美国档案馆里发现家族先人的资料了。但是,今天在他们网上浏览时居然发现了一位中国名[

阅读全文]