逍遥白鹤的BLOG

日子是流动的河水,记忆是沉在水底的石头。文字作者:逍遥君(逍遥白鹤夫君)

序· 胜利回望

今年九月三日,适逢世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利八十周年。回首往事,1945年5月8日,纳粹德国无条件投降,欧战告捷;同年9月2日,日本于美国 “密苏里号”战列舰上签署降书,太平洋战争落幕,第二次世界大战画上句点。八十年风雨如磐,岁月如歌,悲壮与荣光交织,令人怅然亦赞叹不已。

四五月间,春风拂面。我借参加国际学术会议之机,踏访德意志。会后偷闲,寻机会实地体验一番二战历史。从慕尼黑的纳粹发迹地,到柏林的帝国废墟;从勃兰登堡门到犹太人纪念碑林,乃至希特勒自戕的焚身之地,历史遗痕触目惊心……

回顾亚洲战场,中国对日抗战自1931年东北义勇军揭竿而起,至1937年卢沟桥事变后全面爆发,孤军奋战,血染山河,直到1945年获胜,对世界反法西斯战争作出了巨大贡献。我乃战后出生,虽未亲历烽烟战火,但自幼聆听过不少家中父老抗战故事,悲壮情景,历历如昨,愿与诸君共忆。

黄埔军魂· 革命的黄埔

1928年,北伐功成,国民政府定都南京,开启中国经济建设的 “黄金十年”。此时,两名素不相识的西南青年,决心投笔从戎。出生于天府之国的钟龙光,千里迢迢奔赴南京;出生于彩云之南 (云南昭通) 的赵家义毅然放弃在上海的大学生生活,双双报名投考中央陆军军官学校 (人称黄埔军校)。

钟、赵二人皆为我母亲家中前辈。赵家义是我外公赵家福 (字海东) 四弟。外公是早期云南讲武堂出身,因与同为讲武堂出身的龍雲 (后任云南省主席) 有隙,1925年被龍派人暗杀。那时母亲年仅六岁,靠外婆抚养。

母親在念中学时离开云南,由姑姑 (赵家义胞姊) 与姑父钟龙光抚养成人,感情至深。因此,钟龙光与赵家义,一位是我姑爷爷 (亦称公公),另一位是我四外公 (母親四叔)。

这便是两位黄埔新生与我家的亲属关系。

图1. 钟龙光,黄埔军校第八期步兵大队学生,后被选送入中央航校 (中国空军军官学校) 学习。同期入学的还有赵家义。

图2. 南京中央陆军军官学校旧址 (1930年代初)

图3. 中央陆军军官学校大礼堂 (摄于1945年9月9日。日本投降仪式当天在这里举行)

黄埔军校学制为三年。1930年5月第八期开学,设步兵、炮兵、骑兵、工兵科。碰巧的是,投考的鐘、趙二人被同期录取,入步兵科,自此两位素昧平生的青年结为同学、战友,情谊弥坚。

彼时的黄埔被视为革命摇篮,其校歌《革命的黄埔》至今激荡人心:

怒潮澎湃,党旗飞舞,

这是革命的黄埔。

主义须贯彻,纪律莫放松,

预备做奋斗的先锋。

打条血路,引导被压迫民众。

携着手,向前行;路不远,莫要惊。

亲爱精诚,继续永守,

发扬吾校精神,

发扬吾校精神。

空军摇篮· 笕桥凌云

北伐后,国民政府为外御列强,秉承孙中山先生 “航空救国” 之志,于1932年在杭州笕桥创立中央航空学校,公开招生。据民国《航空杂志》第一卷第一期记载:”高中毕业或军事学校毕业的青年军官,年龄在十八岁以上二十四岁以下,身体强健无不良嗜好者” 即可报考。航校招生通告一出,全国青年踊跃响应,报名者众。然录取标准严苛,淘汰率高。

中央航校学制为两年,录取的学员被分配至航空(驱逐机)班、航空轰炸班、或侦察班,依次接受初级、中级、高级飞行学习和战斗训练。航校训练考试极严格。部份已被录取,但飞行考试未能过关的学员,可转为机械班(地勤机修),或回原军校续学,或退学返回原籍。

黄埔军校八期学员钟龙光和赵家义被推荐考试入学,且同期入选,录取到航空轰炸班和侦察班。1932年9月1日,二人成为新航校入学的首批学员。历经两年严格训练,于1934年毕业,但却算作 “第二期” 毕业生。

此话怎讲?原来在中央航校成立之前,国民政府已将东北福建广东等地军阀的空军收编,并于1931年在中央陆军军官学校内办了一个航空训练班。但现在有了新航校,军中讲究论资排辈,到底谁算是 “第一期”?双方争执不下。最后蒋介石发话:原有航空训练班定为中央航校一期,新建航校的第一班定为二期。排辈风波就此平息。

图4. 中国中央航空学校(中央航校),1932年创建于浙江省杭州市笕桥,抗战时改名为中国空军军官学校。

图5. 钟龙光,中央航校二期学生 (1932-1934), 毕业于航空轰炸和侦察班。

图6. 赵家义,与钟龙光同为黄埔军校第八期步兵大队学生。黄埔毕业后也被选送中央航校二期学习,毕业于航空轰炸和侦察班(1932-1934)

图7. 中央航校二期同学入学典礼。阅兵台上的横幅标语写着:风云际会壮士飞,誓死报国不生还!

图8. 中央航校操场旗杆底座上的铜铸校训:我們的身體飛機和炸彈,當與敵人兵艦陣地同歸於盡!

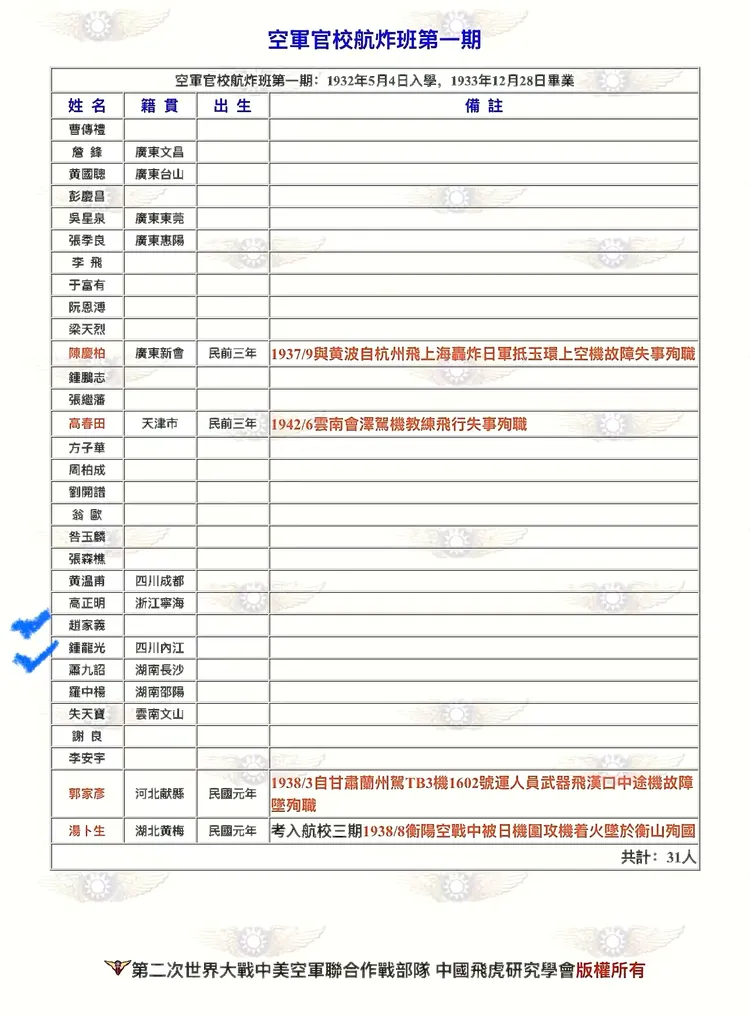

图9. 空军官校航空轰炸班第一期学员名单(1932/5/4 - 1933/12/28)。我家两位老前辈,同班同学赵家义和钟龙光在列。红色表示阵亡或其他原因去世。

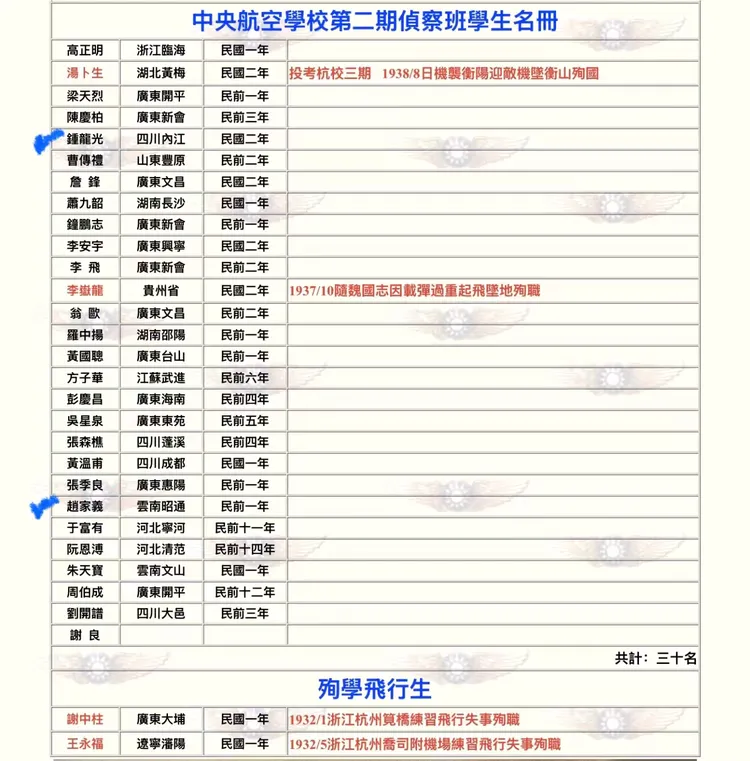

图10. 中央航校第二期侦察班学员名单(1932/9/1 - 1934/2/2)。钟龙光和赵家义依然在列。

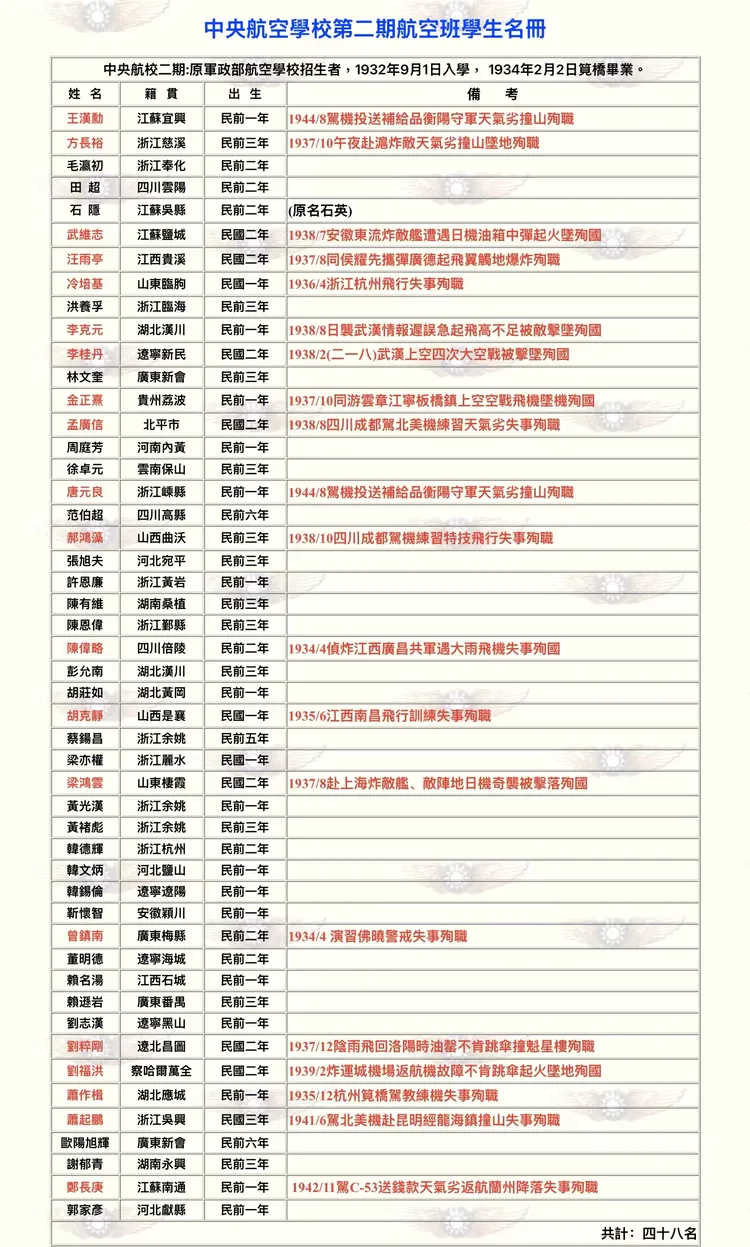

图11. 中央航校第二期航空班学员名单 (1932/9/1-1934/2/2)。该班同学受训驾驶驱逐机 (战斗机) 抗敌,牺牲最为惨烈。著名的中国空军英雄李桂丹、刘粹钢即是这班同学,他们均在抗战初期血洒长空。侥幸坚持到胜利的同学中有赖名汤,后来去台湾做到空军总司令。

图12. 中央航校校徽

图13. 中央航校学生和苏联援助的伊-15型驱逐机

图14. 抗战时期中国飞行员佩戴的空军军徽

《中央航校校歌》

得遂凌云愿,

空际任回旋,

报国怀壮志,

正好乘风飞去!

长空万里,

复我旧河山。

努力! 努力!

莫偷闲苟安,

民族兴亡责任待吾肩!

须具有牺牲精神,

并展双翼

一冲天!

航校第二期学生毕业时,校长蒋介石特地举行了规模盛大的首次 “恳亲会”。凡是毕业学生的家长,无论路途远近甚至海外华侨,都发给往返旅费,邀请到杭州,食宿全部由航校承担。赵家义和钟龙光父母也应邀出席。在会上,蒋介石充满感情地说:“ 你们出去以后,要忠勇为国,即使阵亡牺牲,你们的父母就是我的父母,你们的子女就是我的子女,我会给你们负责”。

从此,黄埔出身、中央航校毕业的赵家义和钟龙光,展翅高飞,翱翔蓝天,成为年轻的中国空军中两名先锋士卒。

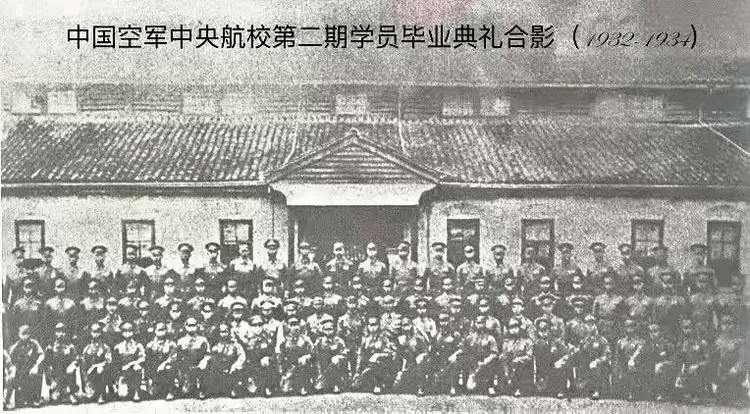

图15. 中央航校第二期学员毕业典礼合影

图16. 如今的杭州笕桥中央航校博物馆

抗战飞将· 誓死报国

风云际会壮士飞,誓死报国不生还!当年中央航校的校训激励军心民心。抗战爆发后,知识青年更加踊跃报考航校。从战前的第一期到淞沪会战前的第四期 (1932年9月至1938年5月) 六年间,有万余人报名,经严格筛选,仅录取四百。

1937年淞沪会战,中国空军初试锋芒。8月14日,笕桥上空。日军出动海军精锐鹿屋及木更津联队96式武装轰炸机群,企图空袭南京。我军主动出击,击落敌机三架,击伤一架,而我在空战中无一伤亡。首战告捷,史称 “8.14空战”,此次胜利极大鼓舞了中国抗战军民的士气。国民政府遂定此日为 “空军节”,以资纪念。

这次会战除笕桥歼敌外,中国空军还全力出动,轰炸日军舰艇、海军陆战队司令部、以及驻沪日军。8月14日当天,赵家义和钟龙光也同时参与执行了对长江下游、吴淞口、黄浦江等处的轰炸和侦察行动,与高志航、刘粹刚、李桂丹 (后两人为中央航校二期驱逐机班毕业生) 等空军英雄并肩作战。

我军虽然淞沪会战失利,但粉碎了日军 “三个月灭亡中国” 的妄想。此后,日军趁机大举进攻南京。南京陷落前,冒着日军密集炮火,钟龙光驾驶最后一架战机升空,携上司、好友周至柔撤出南京 (2011-09-11,美國世界日報)。周当时为中国空军前敌总指挥部总指挥,为中国抗战空军建设做出过巨大贡献,后来在台湾官至空军上将。

此后钟、赵二人兵不卸甲,马不卸鞍,陆续参加台儿庄战役/徐州会战、武汉会战、长沙会战等多次大战,与日军拼死搏杀。然战事惨烈,无数空军英魂血洒长空。母親当时作为空军眷属随军转战。用她的话来说:“那时我们开庆功会少,开追悼会多”。

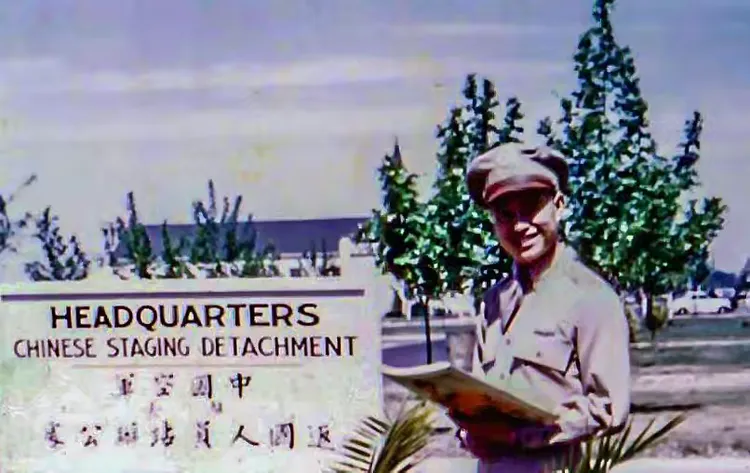

1938年夏武汉失守后,中央航校迁至昆明,改名为中国空军军官学校,钟龙光任昆明空官学校教官,后调成都基地任轰炸机总队教官,培训新飞行员。太平洋战争爆发后,钟率七百飞行员赴美受训,自己亦从美国空军参谋学校结业。飞行员们学成后,驾驶战机归国抗日,屡立战功。

图17. 抗战期间来美受训的中国空军飞行员 (时代周刊摄)

图18. 顶天立地飞将军(时代周刊摄)

图19. 自古英雄出少年

图20. 中国飞行员在美国教官指导下使用模拟驾驶舱学习飞行。当时美国空军所采用的飞行员基本训练方法居然一直延续到如今(美国国家档案馆藏)

图21. 带队军官钟龙光,抗战期间率七百飞行壮士赴美训练 (摄于美空军基地)

赵家义则奉命驻防云南大理州祥云县 “云南驿” 前线机场,任航空站站长。机场靠近中缅边境,主要任务是防止日机进犯,同时为飞虎队战和参加 “驼峰航运” 的美军飞机提供燃油、食物和饮水补给。当时美国援华物资需在英属印度加尔各答港卸货,用铁路运输到印度东北部的阿萨姆邦,再用飞机飞越喜马拉雅山送到中国。因此,援华美军运输机以及在缅北作战的军机都需在此作停留补给,然后再飞往昆明、成都、重庆等地。

抗战胜利后,钟龙光任空军总司令部北平供应分处中校处长,空军福建总站副站长。1949年到台湾后,任国民革命军空军总司令部台北供应处上校处长,空军总部第三署气象处处长,警卫旅旅长,高炮部队司令等职。1965年任国民革命军空军总司令部气象处少将处长。1970年以空军少将退役。

赵家义则在抗战胜利后卸甲归隐。

空军軍銜· 与众不同

中国空军在当时是个新军种,对军官的精神和身体素质、文化理论知识、各型飞机的飞行掌控能力,都有着相对于其他军种兵种军官更高的要求。

因此,空官的阶级 (军衔) 也就高于其他军种。陆海军军官若调入空军,军衔会 “自动” 下降两级。例如,陆军上校会降为空军少校。陆军中将则会降为空军上校。当时从陆军第十八军副军长任上调到空军前敌总指挥部任总指挥的周至柔即是如此,原有的陆军中将被改为空军上校衔。与此同时,军衔差别也体现在薪饷上,空军少尉所领饷银相当于陆军上尉的薪水。

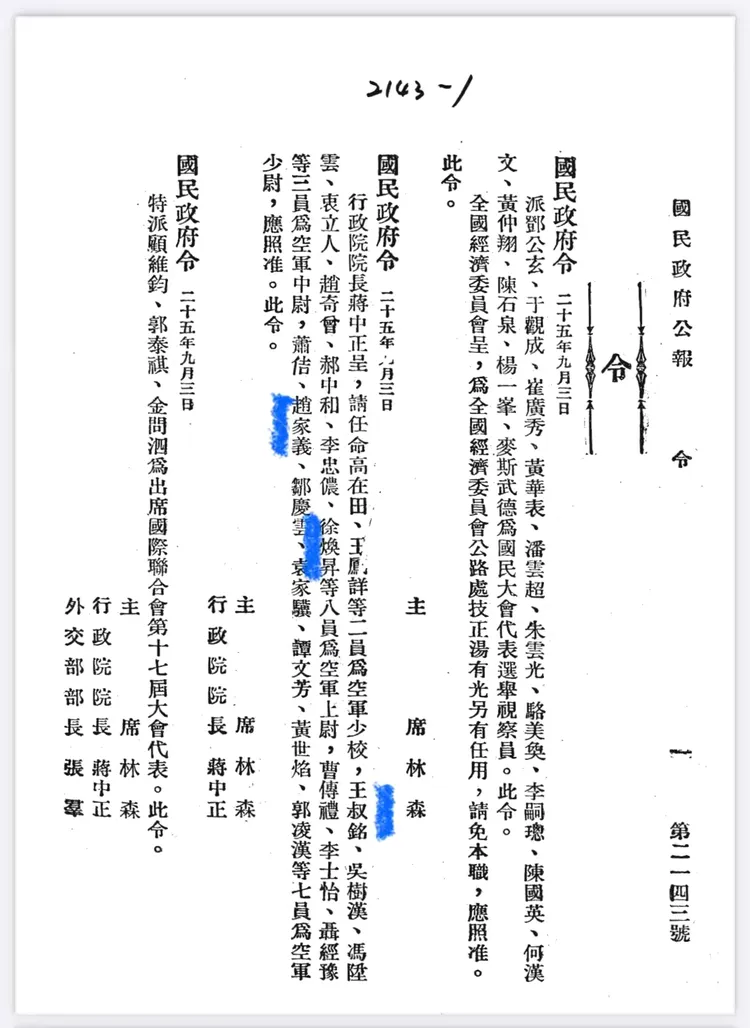

这里有一份抗战前夕1936年空军校尉晋升令的拷贝,由国民政府主席林森和行政院院长蒋中正签发。该令将后来官至空军总司令的王叔铭,以及大名鼎鼎,曾经驾轰炸机用二十万份传单 “轰炸” 东京及其他日本城市的徐焕昌,从中尉晋升为上尉。两年前毕业的赵家义,则从准尉晋升为少尉。由此可见,那时的空官不像某些其他军种,官衔基本无水份。

图22. 空军校尉升职令。

东山再起· 胜利反攻

中国空军对日抗战,艰苦卓绝。自1937年到1942年,损失愈渐加重。原本支援中国抗日的苏联,因苏德战争爆发后自顾不暇,不仅将援华航空志愿队全部撤回,飞机也不再售与我军。

中国空军顿时陷入困境。原本还勉强能对付日本空军,但由于敌方生产出性能优越、火力强大、续航能力增强的新型海军零式战斗机,令我军一时无力招架。1941年夏,在保卫重庆的璧山空战中,因为苏制伊-15,伊-16机型老旧,完全不是零式机对手,致使我军损失惨重,被日军击落27架,而日机却全身而退,无一战损,实乃空军奇耻大辱。此后一段时间,我空军被迫处于避战状态。

太平洋战争爆发后,中国空军才得以重新崛起。1941年12月8日,日军偷袭珍珠港,美国对日宣战。经航空委员会秘书长宋美龄和她所招募的中国空军教官、美军退役上尉克莱尔·陈纳德 (飞虎队的指挥官) 和中国驻美大使等人反复游说,更因中国战场在太平洋战争中的重要性,美国总统富兰克林·D·罗斯福和国会终于同意将战时 “租借法案” 也适用于中国。即中国可以接受数亿美元的租借款,用于大量购买美国武器抗击日本。此法案最先适用于英国,后亦用于苏联等国。这就是罗斯福所说的美国要做 “民主国家兵工厂“ 的由来。

抗战后期,大批先进美军飞机源源不断飞往中国,美军飞行员与中国空军协同作战,戍守西南和中南等各处空军基地,并四路出击。蓝天之上,已任由中美混合飞行团 (Chinese-American Composite Wing, CACW) 战机翱翔,曾经不可一世的日本空军则变得只有挨打的份了。

图23. 中美混合空军飞行团的战斗大熊猫。肩扛大炸弹,手提汽油罐,夹着雪茄煙。如此大熊猫图像被美军艺术家喷涂在 B-17轰炸机机身上。这张熊猫美照是我在美国国家档案馆(二馆)中挖出来的。

图24. 飞虎队队徽。是陈纳德邀请瓦尔特·迪斯尼先生专门为该队设计的。飞虎队 (the Flying Tigers) 的正式名称是中华民国空军美国第一志愿航空队 - The First American Volunteer Group (AVG) of the Republic of China Air Force.

图25. 中美空军混合飞行团(英语:Chinese-American Composite Wing,缩写CACW),简称中美混合团,是二战期间中国空军与美国陆军航空兵共组的空军战斗部队,主要任务是协助地面部队对日作战,打击敌人交通补给线,掌握空中优势(美国国家档案馆藏)

坚强后盾· 十万青年十万军

1944年,日军切断滇缅公路并迫使法国关闭滇越铁路,盟军即开启 “驼峰行动”,不畏艰险,飞越喜马拉雅,将援华抗战物资从印度源源不断运往中国昆明、成都等地。此时国民政府也提出口号 “一寸山河一寸血,十万青年十万军“,呼吁并征调全国广大青年学生投军或参加后方抗战服务。

我父親胡允恭1944年自齐鲁大学医学院毕业后,应征调投身成都空军医院,救治对日作战受伤的中美混合航空团飞行员。此时盟军已在成都附近建起多个机场 (如双流和新都机场等) 作为抗战大反攻基地,并部署大批当时美国最新式的P-47 “雷霆” 式重型战斗机和B-29 “空中堡垒“ 重型轰炸机,频繁出动,攻击日军。

图26. 抗战期间在成都空军医院工作的医官胡允恭 (1944。本文作者的父亲)

图27. 父亲 (后排右二) 与成都空军医院的同仁及家属合影

父親的二弟胡允敬此时正在重庆中央大学念书。他也于同年应征调入 “中央训练团”,经短期军事训练后派往缅北密支那美军流动战地医院,为美医护人员做翻译工作。

抗战胜利后我二叔返回重庆。不仅继续完成学业,还为胜利后的中国做出另一贡献:设计了中国唯一一座纪念全民族抗战胜利的纪功碑—抗戰勝利紀功碑。二叔在1946年毕业后离开重庆,受梁思成先生招募去北京清华大学任教。1947年纪功碑落成揭幕时他已不在山城,但纪功碑设计者的名字,却已变为他人。

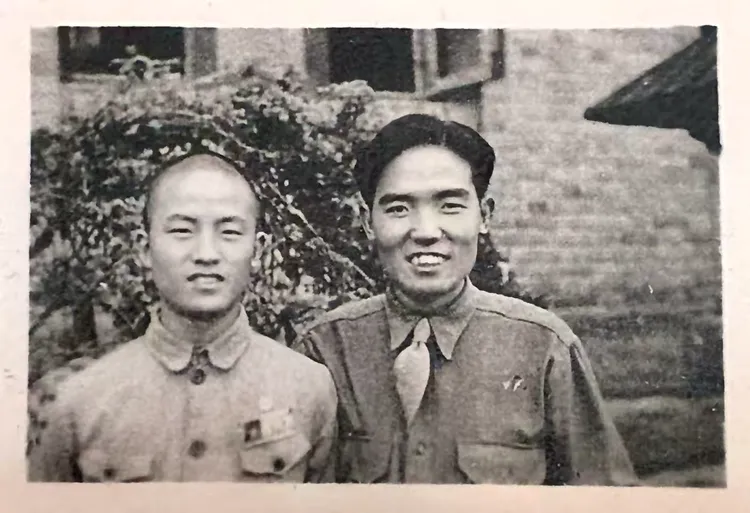

图28. 本文作者的二叔胡允敬 (右) 征调入缅北美军流动野战医院为美军医护人员做翻译。这是胜利返国后的二叔与三叔 (胡允诚,左) 合影。将领带下端塞入衬衫里的做法是当时典型的美军style.

图29. 位于缅甸密支那的美军第45流动野战医院

图30. 在中缅印戰区,美军于1945年就已开始使用直升飞机运送伤病员。

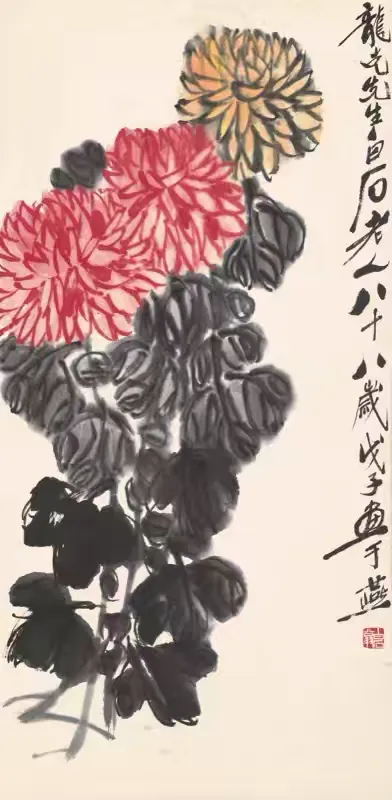

图31. 抗战后期美军在中缅战区有18所流动野战医院,救护中国赴缅远征军和其他盟军。我父亲的同学、好友、邻居吴通胜伯伯也曾在美军流动医院工作过。

我母親赵声华,曾经与中国空军息息相依。她在姑父钟龙光和姑姑的抚养下,随中国空军辗转南昌、杭州、南京、武汉、成都等地。1944年,她毕业于华西大学药学院,终于结束了战乱时期的学生时代。母親告诉我, 早在毕业前,她和全班同学一起割破手指写血书,要求提前毕业,报国杀敌。毕业后的母親旋即应征调加入陆军制药研究所 (位于重庆江北),为前线将士研制急需药品。

图32. 母親赵声华也在1944年征调入陆军制药研究所任研究员。

我父母皆为抗战流亡学生,因不愿做亡国奴而逃避战乱到四川。当时成都华西坝有若干所内迁大学,包括中央大学、齐鲁大学、燕京大学(部份)、金陵大学、金陵女大等,还有原建于本地的华西大学。父母相识于华西校园内,约定日本投降后再成婚。1946年秋,二人于成都完婚,战乱中的爱情,弥足珍贵。

图33. 父母相约,胜利后成婚(1946年)

艺海情深· 飞将与画坛

文武之道,一张一弛。钟龙光戎马之余,寄情书画,与齐白石、徐悲鸿、张大千等大家皆有交往。因与张大千同乡 (四川内江),故交往更密。抗战胜利后,钟龙光派驻北平时,为徐悲鸿先生近邻,相互走动更是频繁。

彼时这些书画家也喜结交空军抗战先锋,还赠与姑爷爷多幅书画。虽然日后政局有变,大家各自东西,这些大艺术家与抗战飞将军之间的往来,实为一段佳话。

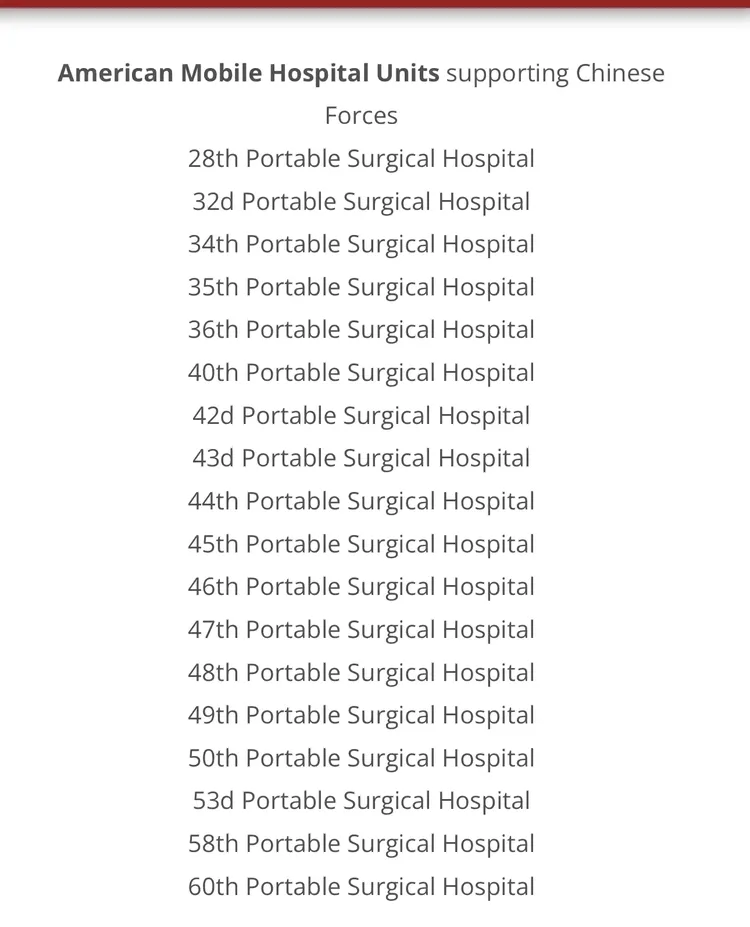

1940年,徐悲鸿作 《三骏图》。1948年冬,徐又在 “三骏图“ 里加题上款赠予钟龙光,还在落款中题 “有神来吾腕下”,尽显对此图的满意。徐在同年夏亦写有《天马行空》一幅赠钟龙光,题曰 “同客北平”。母親曾多次对我提起此画,可见她印象深刻,可惜我未能目睹这幅《天马行空》图。

图34. 徐悲鸿赠钟龙光的“三马图”

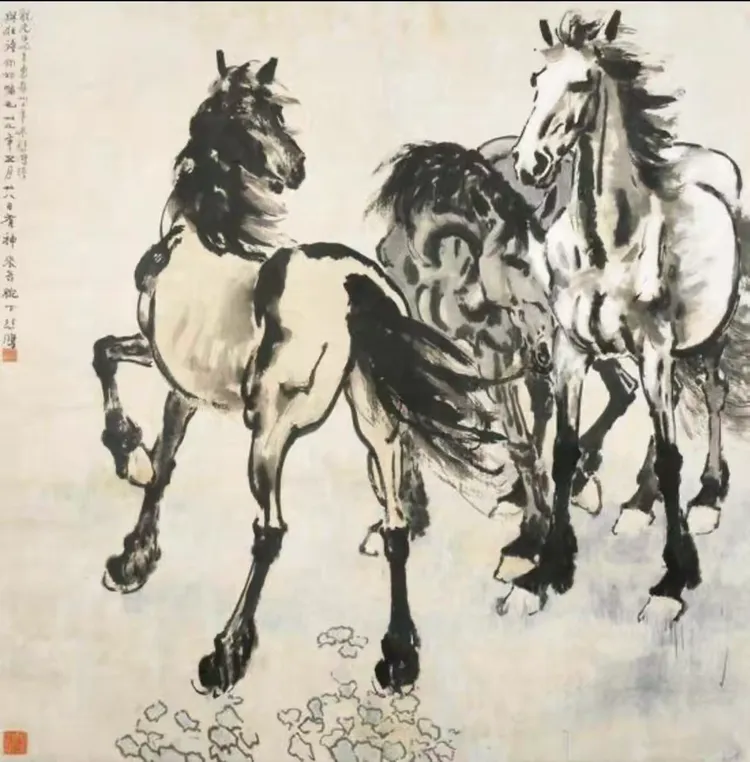

徐悲鸿还赠空军周至柔将军一幅《采芝图》。周系国民革命军一级上将,历任中央航校校长、航空委员会主任、空军作战前敌总指挥部总指挥、中央执行委员、空军总司令等职,素与徐悲鸿交好。国民党全面败退前,作为蒋介石心腹的周至柔建言“退据台湾”,同时又周旋各处,力邀社会各界有重要影响人士随之去台。1948年底,徐在周百般相邀后,取出前作《采芝图》题款以赠。

该画绘一松参天,一老农俯身采芝,题材十分特出;而整幅纯任水墨,当是别有寓意。周理解其意,极为珍视此画,去台、入美皆携于身侧,后转赠其老部下、密友钟龙光。

图35. 徐悲鸿作 “采芝图”

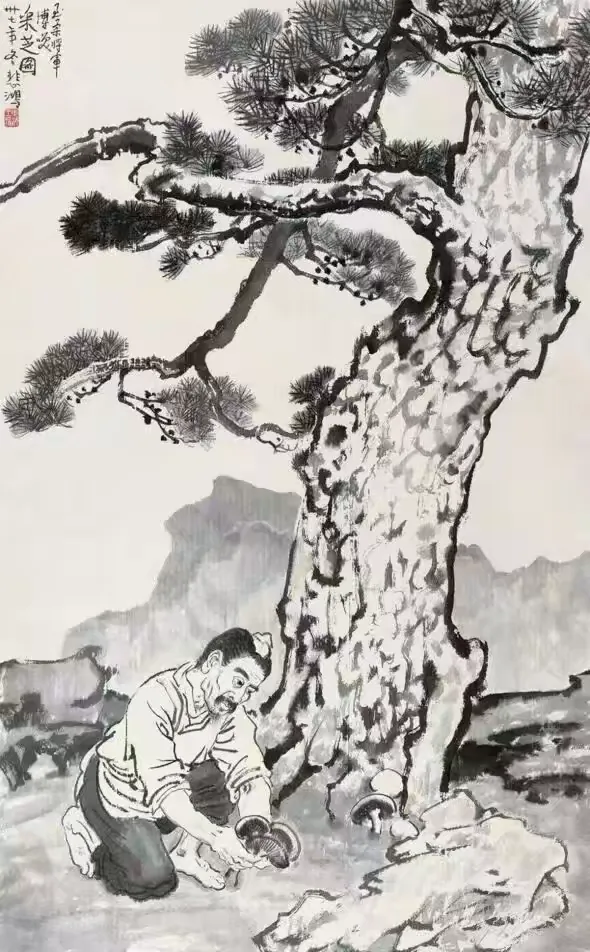

同年,齐白石以《寿菊图》相赠,款识“龙光先生,八十八岁戊子画于燕”。虽齐氏年仅八十四,足见其豁达心境。

图36. 齐白石赠钟龙光的 “秋菊图”

百岁将军· 苍劲如松

退役后,姑爷爷钟龙光移居美国加州,安享晚年。后子女也陆续来北美。儿孙绕膝,四世同堂。令老人十分欣慰。我来美后也曾数次探访,聆听抗战往事。老人谈笑风生,精神矍铄。百岁寿辰时,我携妻拜寿,祝其福寿安康。翌年,老人辞世,享年百岁。愿其在天之灵安息。

图37. 90年代初,母亲 (右2) 来美探親,与家人团聚。姑爷爷、姑婆 (右3,4)、四姨 (右1), 和小阿姨 (左一,姑爷爷的女儿) 合摄于北加州家中

图38. 时年91岁高寿的姑爷爷和本文作者

图39. 四世同堂。姑爷爷 (左3) 和部份儿孙及曾孫们(图右1为逍遥白鹤),摄于美国北加州。

图40. 百岁将军钟龙光 (中)。马英九特意送他一幅贺寿锦轴:福寿康宁

图41. 同时还赠钟一块贺寿金匾 (左4,5是老将军的女儿女婿, 我小阿姨和姨父)

图42. 钟龙光与女儿女婿 (左、右),以及99岁的幸存空军老战友 (前排右) 一起庆贺

姑爷爷在2013年去世后,与姑婆合葬于北加州。墓园座落在一座青峰之上,面向大海,有青松环绕。墓碑上镌刻着姑爷爷和姑婆的名字及生卒年月。

祭拜时我不禁忆起民国老人于右任 (1879-1964) 挥毫写下的那首怀乡诗《望故乡》:

葬我於高山之上兮,望我故鄉;

故鄉不可見兮,永不能忘。

葬我於高山之上兮,望我大陸;

大陸不可見兮,只有痛哭。

天蒼蒼,野茫茫,山之上,國有殤!

图43. 百岁钟老将军夫妇长眠于加州。

图44. 回乡祭扫父母安葬处

尾声· 抗战精神永存

歲月如歌。八十年弹指一瞬,我家抗战老前辈与父母俱已仙逝。缅怀之际,忆及二战胜利后接受日本投降的道格拉斯·麦克阿瑟将军一句名言:“老兵不死,只是逐渐凋零” (Old soldiers never die, they just fade away)。

抗战精神,薪火相传,永垂不朽!

——2025年九月,逍遥君记于芝加哥北郊住宅——

欣赏了, 平安是福。

谢谢你和各位朋友的来访阅读与热情留言!中国的抗战史蕴含着中华民族千家万户的血泪记忆,前事不忘,后事之师,期待看到更多人的真实记述。

你好!当时国民政府是中国的合法政府,抗日战争壮烈牺牲为国捐躯的大多数是国民革命军军人。但西安事变促成了国共合作抗日,八路军、新四军以及共产党领导的游击队、还有东北抗日联军也都曾踊跃参战,为抗日战争最后的胜利做出了贡献。

晓青好!是的,这篇是我先生追忆他的家人。我父亲曾经也是一心要抗日的热血青年,他当年毅然从已经考取的北平艺专油画系退学,奔赴西安战时干部训练团受训,之后加入了国民党演剧队,参与抗日宣传和演出,军衔至上校......他的上司(政治部主任,后来是台湾的高官)曾让他一起去台湾,他坚持留在大陆,对新中国寄予厚望。

是啊,曾经由于政治偏见、政治运动的不公,许多好人被打击被冤枉.....

你好,谢谢留言!据我所知,宋美龄当年曾亲赴美国演讲,争取美方对中国抗日的支援;她还冒着枪林弹雨去兰封前线慰问官兵、座驾曾被日寇炸翻;她还跟志愿者们一起用缝纫机为军人缝制冬装。这都是有实证的。你说的情况我不了解,不知有否确凿的证据。

据说当年全面捐款买飞机,但捐款的钱被宋美龄拿去做投资了。后来日本打进来了,飞机也买不到了。但不知道这个事情是不是真的。

Thank you so much for sharing!