小晖

the longest road out is the shortest road home我说他是上帝的圣徒---布朗大夫1929-1944年在中国

(原文2019年12月28日在美编账号4773761 发表)

作者:小晖

“爱和慈善,无论是发于宗教信仰还是出自人道精神,都将跨越国家,种族,和时空,给予我们温暖的力量”---题记。

.请,请尽一切我们能做的去帮助穷人,特别这些伤员。

.西方消化系统和东方的食物是不相容的。

.我不愿意在日本占领区做传教,做财产的看守者,我宁愿到中国人最需要的地方去做我的外科医生。

.日本人在中国是武装强盗和强奸犯,任何说自己在这场战争中保持中立的人都不是基督徒。

.我希望自己能作为榜样影响到其他的传教士医生作出同样的事情,可恶的战争毁灭了中国,她从未如此需要过朋友。

.白求恩引以为豪他自己是共产主义者,我说他是上帝的圣徒。

---------Dr. Richard .F.Brown 布朗大夫。

(1) 12.29/2019,约翰生日

北美时间还在12月28号。北温哥华,约翰的家。

今天按中国时间,是约翰的生日,他出生在中国,这个时间是对的。我跟约翰解释今天来给他过生日的时间正确。

他笑了,同意!

我把一小摞照片从costco 信封里取出来递给他。这是给您的小礼物,我说。

他去搬了小桌子,戴上眼镜,看起来。

这是青岛!他毫不迟疑。

哈,您看出来啦? 我知道他会认出来,但没想到这么快!

这是No 1 Beach 。他拿着一张从高处的海滩远景端详着,从未去过青岛的我并不知道这沙滩叫一号沙滩。

我在这里游泳,那时我六岁,我们的家就在,大概这个地方。他指着图片的边缘,大概就是这个角度。

图片是朋友恒这个秋天在青岛会议期间拍的,我给洗出来。

日本军船只在1938年也是从这里登陆,他们就是从这里入侵占领青岛的。他在图片前回忆。

那天恒说,可惜年纪大了,要不带他回来再次在这片土地上走走。

是啊,就前几年约翰他还在提想回中国看看的事。

咯,这福山支路20号房子,是朋友特地次天又去拍的,特地为您拍的。我说给他听。

谢谢谢谢!他眯着眼认真地看.....

这个房子还是原来的样子吗?我问他。

是的,是。

可惜不能进去。我转述恒的话给他。

噢,希望那里保留原样。他这么一叹息,我意识到时光,已经过去了78年。

离开青岛那年他9岁,1941年底。

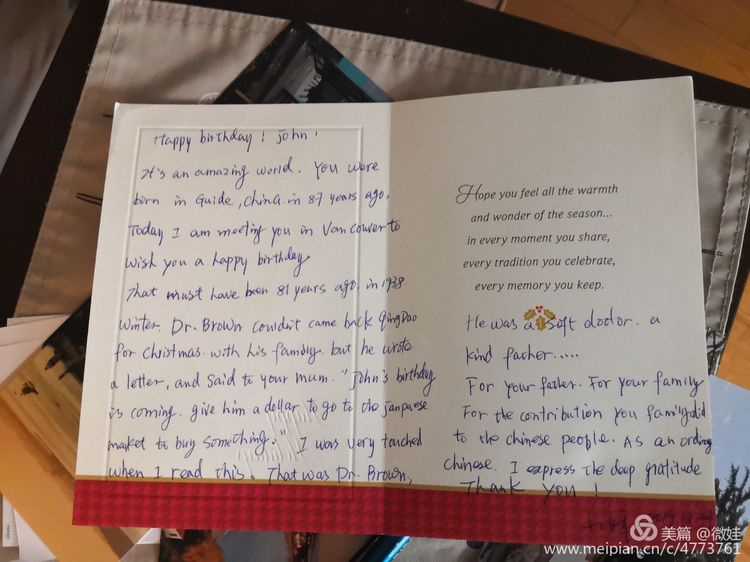

我又从包里掏出今早突然起意在出门前潦草写下的生日卡,我把卡片展开给他,他接过去读。

我还是念给您听吧,我蹲在他的小桌子边。

写给别人的卡片,第一次还自带配音的。我有点逗乐。

生日快乐!约翰!(他说谢谢)

这是一个神奇的世界。您87年前在中国的归德(商丘)出生,而我今天在温哥华给您祝贺生日。

应该是81年前,也就是1938年的冬天,布朗大夫他无法回青岛和他家人一起过圣诞,但他写了一封信给您的母亲,他在信中说:约翰的生日快到了,给他一块钱,让他到日本市场随便买点什么。

我读到这里,约翰笑了。

我继续读:当我读这封信时,我被感动了。这就是布朗大夫,他是一个柔情的大夫,他是一个慈祥的父亲。

我继续读:对于您的父亲,您的家庭,您们对中国人民做出的贡献.....

约翰的身体微微颤动,他紧紧握着我的手,我看到他眼里的泪水。

一起来的霭维在边上拍照,眼睛也红红的。

我拥抱一下约翰,坚持念完:对于您的父亲,您的家庭,您们对中国人民做出的贡献,我作为一个普通的中国人,表达深深的感谢:谢谢 !

我深呼一口气。

我们三人都泪汪汪的。

我父亲他爱中国,他爱中国人。约翰说。

我知道,我知道。

我知道。我写完了这个故事。-----《我说他是上帝的圣徒》。

以上是我今天的日记,好像也可以是这个故事的开篇序。

2019年12月29日(北美时间2019年12月28日)

(2)1941.12-1945.2 在马尼拉圣托马集中营

1941年底,九岁的约翰,和他的姐弟仨随母亲艾丽莎在青岛码头登上了轮船。

他们预计在不久的将来就会回到加拿大。

而战争使一切有章可循的东西变得琢磨不定,险象环生。他们的旅途亦是如此。

兴许因年龄太小了,约翰对他的童年在中国的回忆是片段零碎的,但每一次说到登船离开的场景,他会说的较为连贯,清晰。

以下是他的回忆。

“在珍珠港遭受袭击的前六个月,也就是1941年6月左右,我母亲被英国领事告知:你们最好离开中国,我们得到的信息是日本将会给世界制造麻烦。

你们不要谈论这个事情,你们必须与日本军警联系,得到他们的离开许可。

母亲听从了英国领事馆的意见,准备离开。

静悄悄地准备一切。

我们卖掉了房子,得到离开的许可,买了船票。

先从青岛到上海。计划从上海到香港后,从香港到新加坡,之后再到澳大利亚。

登船的场景,宛若昨日。约翰说到。

检票员检查了我们的船票,护照和许可证。

一个日本军官站在边上,穿戴整齐,佩戴长剑。他只检查许可证。

他向我母亲敬个军礼。

他很礼貌问:布朗夫人,你的陆军少校布朗先生喜欢印度的气候吗?

他说一口很漂亮流利的英式英文。

我母亲愣了一下。什么?

我们很久没有父亲的消息,并不知道他在哪儿。

直到三年之后,我们和父亲在加拿大温哥华重逢时,才验证了日本军官那句问话的含义。

他是知道我父亲当时随西南联盟军参加到前线的救护部队。

他们情报部门的消息是准确的。

就这样,我们乘船从青岛到上海。

又在上海登上了去香港的船,前往香港的船名叫安徽号。

到香港后,我们接下程的船票是去新加坡,但在12月6日半夜,得到船长的紧急通知,船只无法前往新加坡,只能去菲律宾。(后来得知新加坡被轰炸,前后珍珠港被袭击的时间)

12月7日清晨,船出发了,在接近菲律宾时,船被日军飞机轰炸击中了。

船体摇晃,人们惊叫声不绝于耳。

我们全部人被救起,押送到城里。 在次月也就是1942年1月,被收容到Santo Tomas 收容所。

收容所设在圣道马大学校区。

圣道马大学于当时有三百三十多年的历史,天主教会的私立大学。

那里墙壁高耸,那里树木葱绿,很漂亮的地方。

可我们不能外出的,直到1945年2月,菲律宾被美国部队解放。

我们由此得以坐船到美国洛杉矶,然后坐火车回到温哥华。

预计几十天的回国旅途,变成了三年零一个月的集中营生活。”

约翰几次谈到这段经历。几乎每一次我见他时,话题无论从哪儿开始必定会经过这一段。

我有时在想,如果他能够更为生动的描述,我眼前必定是一部电影在播放。

他的描述总是平静的。就像去了邻居家玩了一趟回来。

而在我惊讶他的记忆这么好时,他说:宛若昨日。

“宛若昨日”,轻轻一句,时间冰川崩裂,故事汹涌如河。

我特意去wiki查找了有关Santo Tomas Internment Camp 的资料,对那时叫收容所或集中营,或监狱的场所有了大致了解。

约翰母亲带着约翰他们仨在此度过了三年时间,和所有人关押于此的3000多人一样,饥饿,疾病,在所难免。

此间,他们和布朗大夫没有任何联系,生死不明。

我有一天问约翰,你们在里面读书吗?

我问的当时并没有理解到收容所的条件。

约翰告诉我说:读,大人们教。

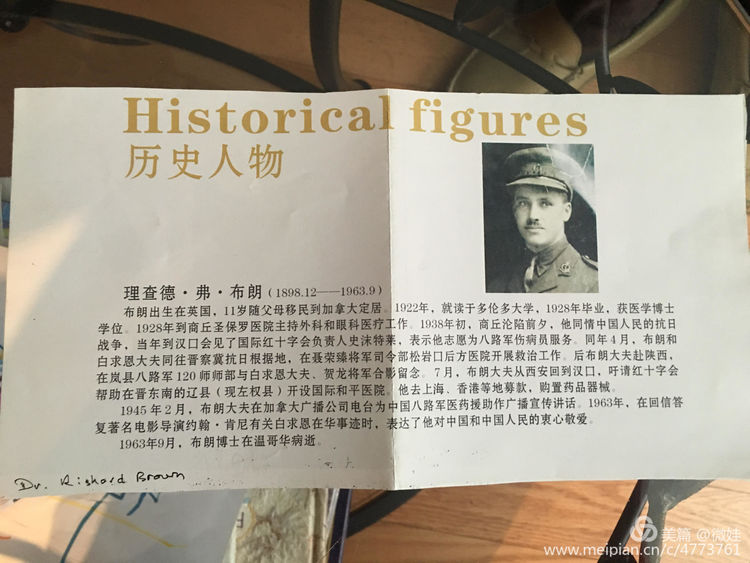

(3)布朗大夫(Dr.Richard Fredric Brown),约翰的父亲

“父亲有个中国名字,包志德。中国的同事,病人和认识的人都亲切叫他包大夫。”约翰说。

包姓音同Brown,名含有“志向,道德”之意,不知是他自己还是哪一个中国友人给他参谋的名字。

这个名字很匹配他。

当我读着约翰给我提供的资料,以及延伸查找到的资料。

当我听约翰简略说着他父亲的一生。

当我放下发黄的书籍,注视着黑白的照片。

好几次,我不得不站起来,走到窗口前,看着夜空深沉,而城市灯火阑珊,即便在安静的枫叶岭,菲沙河谷两岸家家户户的灯光亦似黑丛林中的萤火,群星璀璨。这一切都在提醒我,我身处二十一世纪,在一个和平的年代。

而桌面的书本正摊开在战火纷飞的1939年。

那年的十一月十二日清晨,加拿大远道而来的白求恩在中国河北唐县黄石口村一个叫邸俊星农民家的热炕上合上了双眼,走完了他49年的生命之旅。

(The news spread over the 8th route army wireless system , leaving those who heard it staring and silent , at his headqueters in the WuTai mountains General Nieh wept while his staff sat down him with bowed heads )

消息传遍了八路军无线系统,听到的人伫立默哀。

在五台山根据地,聂荣臻将军哭了。

(In a message to the people of Canada Dr. Richard Brown said,“ Norman Bethune boasted he was a Communist . I say he was a Saint of God ”)

布朗大夫传递信息给加拿大人,他说:白求引以为傲他自己是共产主义者,我说他是上帝的圣徒。

“我说,他是上帝的圣徒。”,78年之后,我找不到比这更加贴切的话来形容当初说这话的包大夫。

是的,那时尚未出生的中国女子78年后用他的原话做标题来写他,来怀念他。

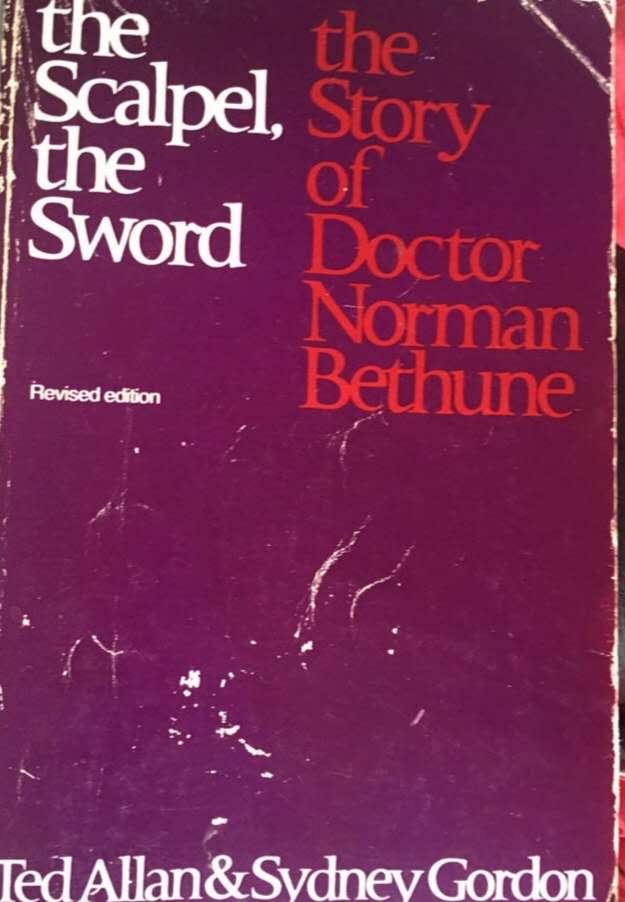

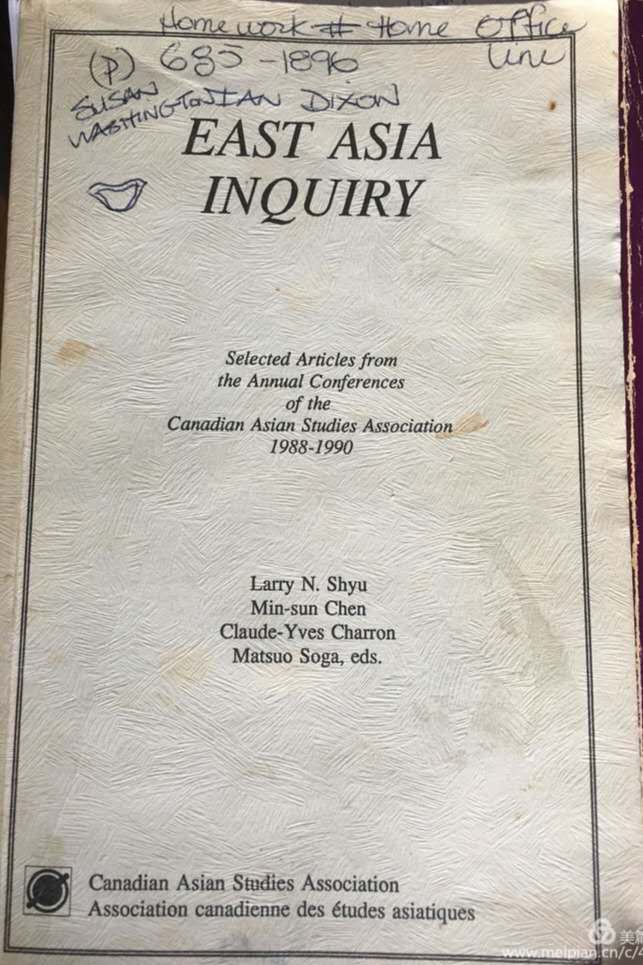

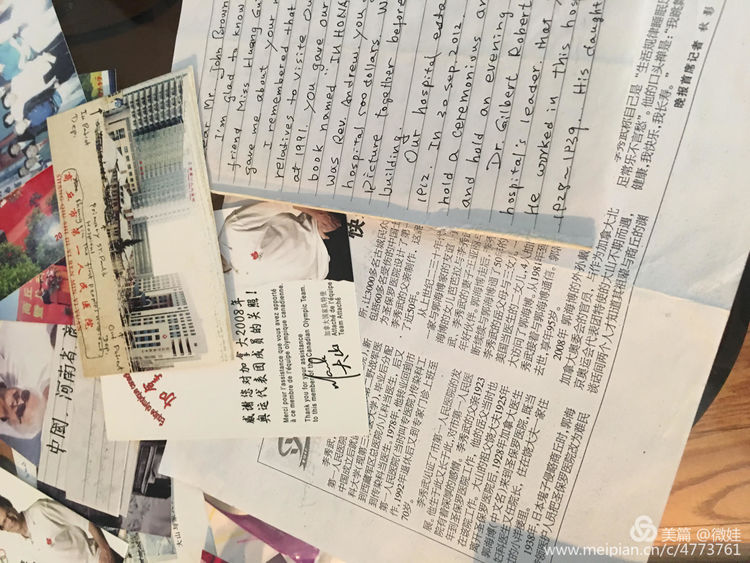

2017年春天,正值温哥华湿冷的雨季。约翰在他北温的家中交给我两本书。

他说,终于找到了。这之前他翻箱倒柜了很久。

一本是《the Scalpe, the Sword – The Story of Doctor Norman Bethune》 By Ted Allan & Sydney Gordon 。《手术刀,和剑—---诺曼.白求恩的故事》

另一本是《East Asia Inquiry》 ,其中有一篇文字《China’s unsung Canadian Hero: Dr.Richard F.Brown in North China,1938-39》By Min-sun Chen

《中国的加拿大无名英雄:理查德. 弗雷德里克.布朗医生于1938,39年在中国北方》。

约翰同时还给我一些照片和书信,有复印件,有原件。

书,书信,和照片都旧黄了。

我把书带回中国,在冬天灯光下断断续续地读,时间临近2017年底了。

那时商丘不叫商丘,叫归德。

归德得名商丘古城的归德府。约翰回忆时总说归德归德的,我后来听习惯了。

归德位于陇海铁路线上。

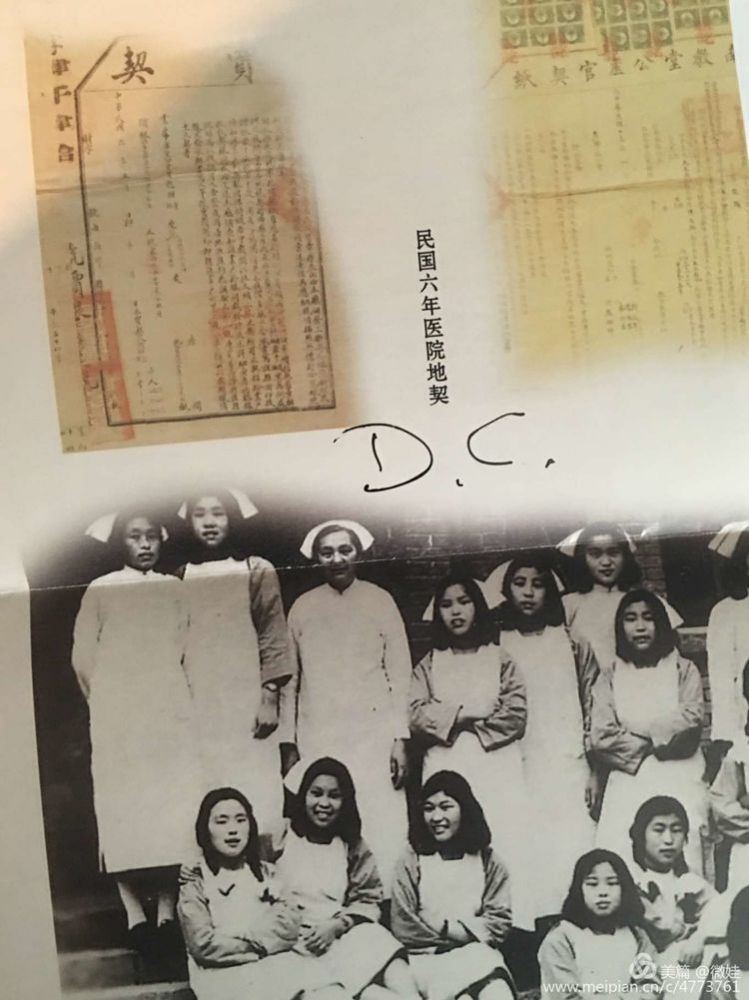

归德有一家医院叫圣保罗医院,1912年成立的。

圣保罗医院现在商丘市第一人民医院所在地。约翰摊开一张从报纸上剪下来的市一医院全貌图指着前排低矮的建筑群说:这就是原来的医院,就是父亲工作的地方。

他就出生在这里。

“在1937-45年抗日战争期间,中国有四家国际和平医院为外国医生们所创建的,其中两家是加拿大医生设立的,诺曼.白求恩和理查德.F.布朗。

诺曼.白求恩在中国家喻户晓,查理德.布朗是个无名英雄。

一些中国人和西方媒体甚至认为布朗医生来自美国。宋庆龄在1943发表的《中国游击战士》记述中清楚地认定布朗医生是一位加拿大传教士医生。” 这是 Mi-sun Chen 在《无名英雄》的开篇介绍。

Min-Sun Chen写下这篇文字,用他的话说:当我们在1990年庆祝白求恩诞辰100周年时,也让我们怀念包大夫1938-1939在中国期间的英雄事迹。

之所以Chen提到1938-1939年,是因为这是大家熟知的白求恩大夫在中国的时间。

当然也是抗战白热化的期间,同时也是国共第二次合作的期间。

而这只是包大夫在中国的其中一段。

早在1929年9月,包大夫就抵达上海。那时他31岁,离他参加第一次世界大战已经过去了13年。

这13年,他从以信号员身份去欧洲参战的最年轻战士之一成长为一名硕士学位的眼科医生。

一战的三年期间,他有了头部,背部和手臂都受过伤的经历。

从战场走下来后走上学医的道路,后来因此一次又一次走上战场参与救死扶伤,这不能不说是经历过战争,有过生死体验之后的人,反哺到对芸芸众生的珍惜而做出的递进式的选择。

布朗就读多伦多大学医学院六年,获取硕士学位。

到达上海之前,他除了前往伦敦Tropical医学院眼科培训,还到过其他四家世界著名的眼科诊所:德国柏林,比利时布鲁塞尔,法国巴黎,和意大利罗马进行培训,来中国之前途径南印度,在那里的著名眼科诊所接受培训。

这所有的专业训练使得包大夫成为当时中国最优秀的眼科手术专家。

“父亲能说很流利的中文,和白求恩一起工作时,常为他做翻译。”

那说的是1938年,包大夫在中国已经第十个年头了。

白求恩在1938年5.3号的信件中写道: 布朗大夫是个很好的同事,他说中文说得像本地人。(This Dr. Richard Brwon ,is a fine fellow- speaking Chinese like a native .)

和大多外国人一样,他刚来中国时并不会中文。

包大夫1929年从上海辗转到开封,去了开封加拿大圣公会教堂和商丘圣保罗医院报到。

后来他到北京协和医院眼科工作并学习中文,在那里他遇见了一生挚爱:来自德国的艾尔莎.海伦(Elsa Helen )。

艾尔莎那时21岁。1930年的夏天,他们在北京圣公会教堂结婚了。

艾尔莎后来就成为了约翰的母亲。

“我母亲在北京协和医院做特别护理工作”, 约翰说。

北京协和医院为1917年由美国洛克菲勒基金会投投资20万美元购买前身协和医学堂而来,而协和医学堂又是由伦敦会和英国美国五家教会合作开办的。

洛克菲勒基金会前后一共投入了4800万美元(这在他一共5亿美元的慈善份额中占不小的比例),参照当时世界上医学最先进的约翰•霍普金斯大学的模式,打造了在国内医学界独领风骚的北京协和医院。

这像题外话。

我只是在试图勾勒出一幅画面:20世纪初期的中国,中国的北京,北京的协和医院,穿白大褂的一群人,里面有包大夫和他的爱人艾尔莎,他们忙碌于彼时的身影。

大人物洛克菲勒也好,特别护理艾尔莎也好。往时间深处漫溯,我的敬意不由而生。

“我相信上帝给了我赚钱的能力,并让我尽最大努力用于人类的福祉” 洛克菲勒如是说。

包大夫是加拿大传教士医生的第二批,Dr. Robert McClure, Dr Girbert(郭海伯)一起。

第一批有Dr.Rowsell饶大夫 ,现著名相声演员大山的祖父,于1922-1925年也曾在归德圣保罗医院工作,饶大夫曾经住过的宿舍,也是后来第二批医生居住的场所。

1931 年包大夫结束了在北京协和医院和开封和商丘间来来回回的工作学习,带着有孕在身的艾尔莎坐上陇海线火车,在归德站下了车。

他们在圣保罗医院安定下来。第一个孩子蕾切尔也就是约翰的姐姐,在4月18日出生了。

1932年,约翰出生。

1936年,彼特出生。

一家五口人,就这样在商丘工作生活。包大夫在圣保罗医院负责外科和眼科,直到1937年四月,由于1936年冬天四岁的约翰久病不愈,他们不得不搬到条件更好的青岛。

接着七七卢沟桥事变。战事越来越紧。

这一年的圣诞节,包大夫没能回到青岛和他们团聚,艾尔莎独自带着三个孩子在平安夜的烛光中祷告亲人和世界的平安。

(4)和白求恩汇合

1938年初,陇海线上的归德沦陷了。

圣保罗医院被日军占领。

我们来看看布朗大夫在1945年加拿大CBC 广播中对1938的形势做了怎样的解说:

“…… 随着战争的拖延,敌人离我们越来越近..” 敌人是日军。

“……年轻人开始离开农地,参加了游击队,他们时常到医院咨询我,怎么样保护他们和家人的生命安全,也问到如果被日军俘虏了,怎么样能够活下来。”

“……他们离开时把房屋和庄稼一起烧了,这样就不会落入日军手中”

包大夫,在1938年2月离开归德,前往汉口换护照,看牙医,并处理一些医院的事务。在那儿他得知在游击队所在的西北急需医生和护士。也是在汉口,他遇到了白求恩和来自加拿大的护士简.伊文。

包大夫在决定和白求恩他们一同去西北之前,他们肯定对局势有过交谈。这从包大夫2.19日写给多伦多大主教威廉的信可见一斑。

“ 传教的工作已经完成,我觉得在归德医院已经处在此阶段(指日军侵占),考虑到中国的巨大需要,我不希望自己待着青岛无所事事,在归德沦陷后我要设法到西部去。”

“这个需求是巨大的,我希望自己能作为榜样影响到其他的传教士医生作出同样的事情,可恶的战争毁灭了中国,她从未如此需要过朋友。”( 翻译这句,我发现自己双眼湿润了)

“我不是轻率如此决定,我是肯定急切要这么做,红十字会会帮助我药品和设备,我也知道危险所在,如果有糟糕的事情发生,请加拿大教会和热心的朋友帮助我的家庭。”

在归德和汉口的往返途中,包大夫见到归德和郑州被日军轰炸得惨不忍睹了。

得到教会的批复。包大夫在4月6日坐上了火车,前往西安。

列车滚滚向前,窗外的田野没有了绿色,战火蹂躏过的大地露出它最不堪的一面。

他对这片土地的感情,在那个特殊的年代,和记录过他的英国记者胡德兰,美联社摄影记者霍尔多.汉森,以及白求恩,都是不同的。

他在这片土地上恋爱,结婚,生儿育女,工作生活了十年并将继续下去,他对这片土地的感情已经扎根了。

在隆隆作响的列车上,他拿出纸和笔给妻子写信:

亲爱的艾尔莎:

这是一个可怕的决定,这个决定做得极为痛苦,它让我郁郁寡欢,但我也不会冒不必要的险。

这是信念的冒险,我只得到一天两餐,一星期吃两次肉,一个月两快钱的承诺。

我是第一个这样做的传教士医生,我相信会有很多人羡慕我的机会。

……

艾尔莎,我们一定要活着,等待团聚的那天。”

四天之后,列车到达西安。

包大夫继续完成这封信:

“每一个人都羡慕我的机会,我的心洋溢着喜悦和感激。”

在西安,他取到红十会承诺给他的设备和药品。

和罗布特医生(Dr.Robert B. McClure)(加拿大另一个无名英雄的医生)汇合在西安做短暂的停留后,也就在1938年复活节即4月17日那天前往延安。

在延安,他们和白求恩,和简汇合了。

(Bethune spent three weeks in Yenan, During that time his equipment and supplies arrived from Sian ,and a fellow Canidian ,Dr.Richard Brown arrived from Hankow.......he was a skilled surgeon ,spoken Chinese fluently ,and he and Bethune took to one another immediately )。

白求恩在延安待了三周,在这期间他的医疗设备和药品从西安抵达,还有一位加拿大大夫也从汉口抵达.....他是一位技术精湛的外科大夫,说流利的中文,他和白求恩一下子就喜欢上了对方。

约翰家的楼梯有一面1938年的加拿大国旗。

他说这是当年毛泽东在延安时送给他父亲的。

这面国旗每次去约翰家,一进门一抬头就能见着,它围在楼梯口,色泽暗红。

第一次忽一见,不免惊讶:和现在熟悉的枫叶旗不同呢。但兰底红色米字样即能一眼看出这是一面英联邦的旗帜。

“他们和中央领导会面,和年轻学生也谈了话”。——--《无名英雄》。

我没有读到资料关于毛泽东送布朗大夫加拿大旗的细节,在《白求恩的生活》-Roderick Steward中有过这样的叙述:

“在延安一次节日中,共产党的宣传部组织了一次活动,邀请他们(加拿大外籍医生护士)一起观看露天电苏联电影。他们和战士们坐在院里的木板凳上,电影之后,毛泽东作了简要的讲话,宣告两个国外医生(布朗大夫和白求恩大夫),一个护士(简)将参加战区的救护工作。”

士兵们鼓掌的鼓掌,敲板凳的敲板凳,来欢迎他们。

一个小战士喊他们唱歌,白求恩站起来,唱起了 Joe Hill的民谣, (the last will)<最后的遗愿>。

包大夫把歌词的意思翻译给大伙儿。

读这段文字,时间到了2018年元月了。

约翰从温哥华打来电话问候新年。得知他生日刚刚去过两天,我向遥远的他致以迟到的生日祝福。

好想能够在电话里和他分享我那些天的阅读,以及问他一些心中的疑问。但他耳朵不太好,又隔着这千山万水。我也只能像他那样反复说:要多保重,要多多保重。

约翰86岁了,1938年他才6岁。

新年的阳光无尽的好,我搬了一条木椅子到阳台。

暖洋洋的太阳下打开QQ音乐,寻找JoeHill的民谣。

我眯起眼睛,任欢快的乐曲随阳光起舞。

Joe Hill 鲜活了,1938年五月的延安鲜活了。

他们喊啊叫啊他们跳啊唱啊。《最后的遗愿》,Joe Hill的最后愿望,不知白求恩是否也唱出了那种视死如生的勇气之美。

……

My body?—Oh!—If I could choose

I would want to ashes it reduce,

And let The merry breezes blow

My dust to where some flowers grow

Perhaps some fading flower then

Would come to life and bloom again

This is my Last and Final Will.—

Good Luck to All of you,

Joe Hill

我的遗体? 哦,如果我可以选择

我想把它烧成灰

随风而逝

让尘土

去那花儿盛开的地方

若遇到快要凋谢的花儿

它们幸而会再次盛开”

暖阳之下,听着Joe Hill 的民谣,继续眯眼假寐着,去到1938年的初夏,跟随上他们的踪迹。

5月2日他们从延安出发,31天之后,也就6月3号,他们到达山西吕梁兴县。

山西吕梁县,-当时八路军120师贺龙部队所在地。

那天,布朗大夫给艾尔莎给写信:

“昨天我们经历一个可怕的旅途,150里的路途,从早晨七点15分到夜里九点,14个小时我们在马鞍上,但我很高兴,现在还能站着…..

每一个地方(路过的)都一样,外国的医生充满希望和自信。

我知道当你收到我的信时一定很难过,我也很痛苦当我作出这样的决定时,但是我庆幸我没有因软弱而退缩。

(这里)最大的问题是钱,这里的人需要很多很多的钱。所以我希望能很快回去,去申请援助金。

我在偶遇日本俘虏伤兵时也给予他们帮助”

山西吕梁县,-当时八路军120师贺龙部队所在地。

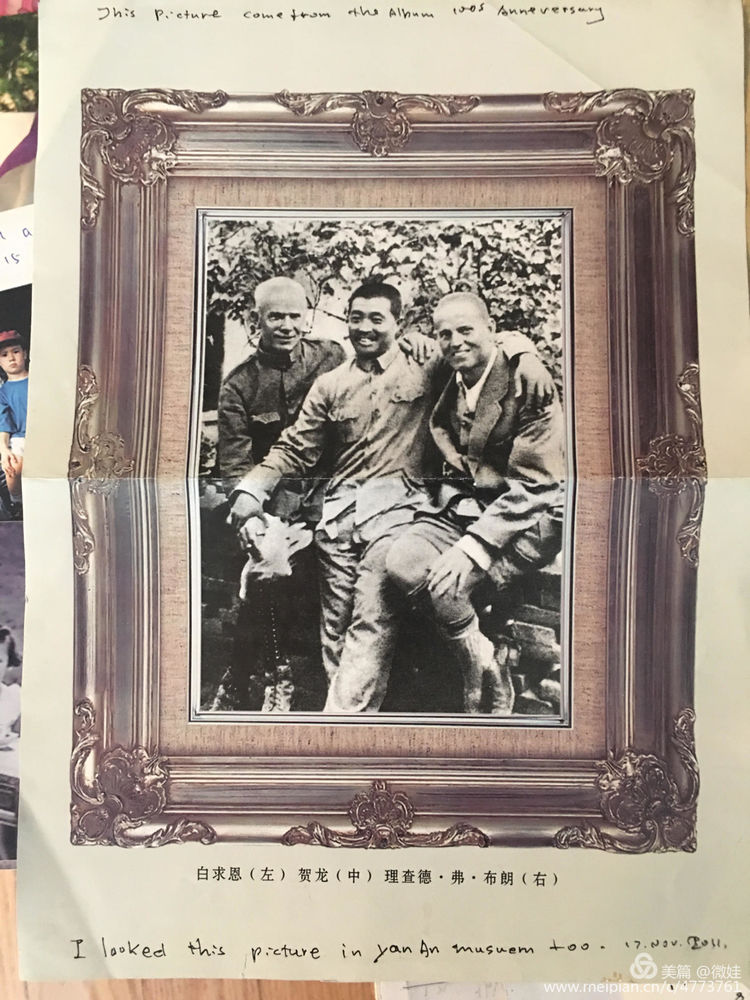

现在在延安博物馆里存有一张照片,约翰给了我从某报纸上剪下来的同一张照片。

左起白求恩,中间贺龙,右边理查德.布朗,他们倚坐在矮砖墙上,挨肩搭背,背后的树叶葱郁。

照片应该在六月初拍的,不久之后,他们就前往五台战区。

他们放松的动态和笑容一时会让我们忘却周遭正弥漫着战火烽烟。

这张照片也让我们永久记住那样的背景下国际友人间的情谊。

白求恩和包大夫继续前往五台山。

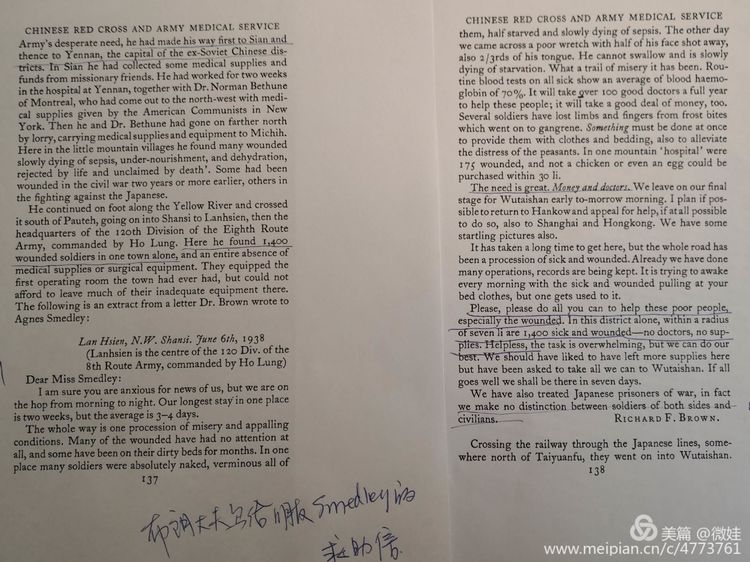

出发前包大夫在写给在汉口时给予帮助过的朋友Smedley的信中说:

“ 整个路途都很悲惨,令人毛孔悚然的景象,许多伤员没有得到救助,有的在肮脏的床上一待就几个月了……

需求是巨大的,钱和医生…..我计划如果可能回汉口请求援助,也可能去上海和香港……

他们在五台山参与救助伤兵和伤民。朱德第十八集团军总部所就在五台山县。

教会给予的三个月准许到期了。

(Then in mid of July brown’s leave of absence ran out and he was to leave .)

包大夫在五台山待到了7月13号,在他离开的前一天,做了九个手术,作为眼科专家级医生,包大夫做的手术不仅仅是眼睛,在医疗设备和医生极其短缺的情况下,他做所有的外科手术,所有要取出有关子弹,子弹片,和坏死骨的手术。

和一道工作的同事们要告别了。

包大夫和白求恩有了一场临行告别的交谈。(There was a sad leaving talking ,both men too moved to say much ,they had trekked through the mountains together, warmed themselves at same k’ang,and worked side by side in the crude operating rooms).

和一同翻山越岭,跋涉于枪林弹雨,并肩在简陋的手术室工作,睡在一张暖炕上的同事告别是伤感的。

谁也没有想过这一告别就是永别,或说在那样的战争中,谁都准备着要么再见,要不天堂见。(I hopewe meet again on earth , if not then in heaven)。

(I need help ,Brown has left,I should miss him,he was wonderful doctor,and wonderful to talk to )

布朗大夫离开不久后,白求恩对他的想念述于纸端:我需要帮助,布朗离开了,我想念他,他是一个很棒的医生,也是个很愉快的谈话对象。

说同一种语言,还能翻译外中文,这样得心应手的同事离开不只是情感的不舍,还有生活,工作的不便。

聂荣臻将军之后给白求恩配了能说英文的医生助理TUNG ,TUNG 一直在他身边,直到一年之后的也就是1939年11月12日辞世,TUNG 还守在他身边。

(5)设立战时和平医院

不得不离开战区的包大夫,给自己领了新任务,他要筹措资金来添置医疗设备,回到西北建立医院。

他前往汉口。

我们来看一下当时的大图:七七卢沟桥之后,号称三个月拿下中国的日军以疯狂的进攻态势兵分四路入侵华北,而华北几场激战都发生在山西境内,祁口会战,太原会战,平型关大战,中条山大战……

这大图无非想更真切回到当时的境况中,去想象一下路途的艰险。

从五台山前往西安,650英里,他们花了42天的时间。

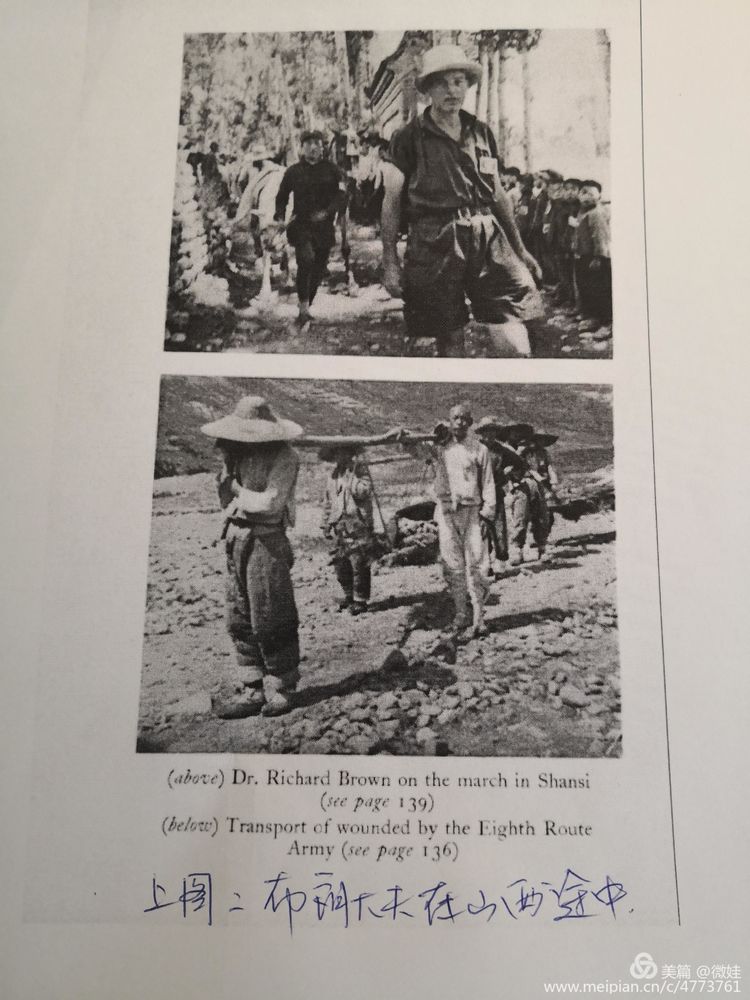

42天里随同布朗大夫的是美联社摄影记者霍尔多.汉森(Haldore Hanson)。

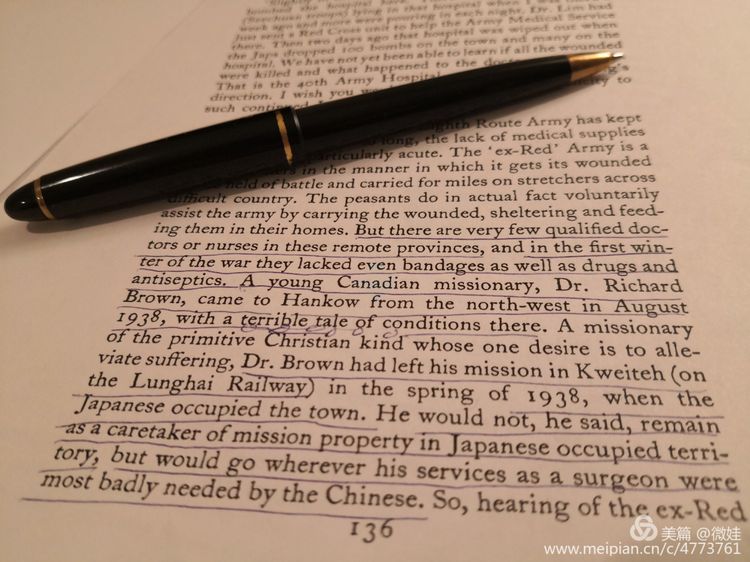

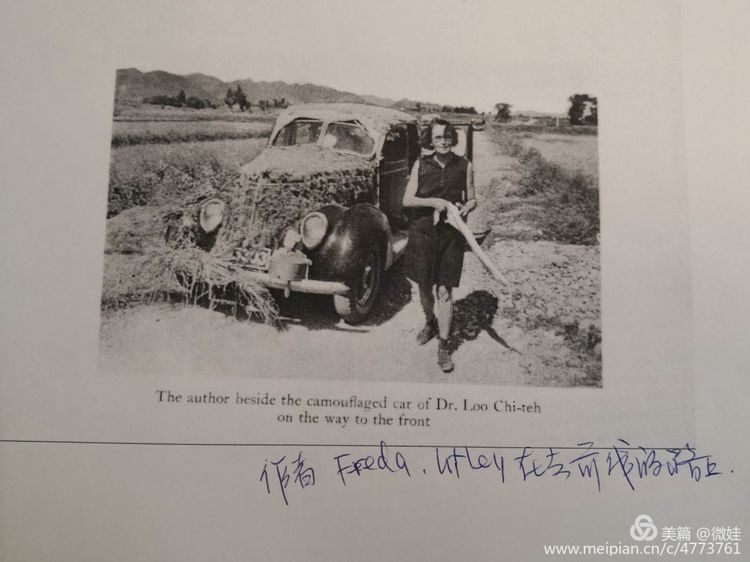

这个当时才26岁骑着自行车走访战区的年轻记者给我们留下了大量珍贵图片,他采访了毛泽东,林彪,朱德等人,他写下 《人类的竭力:中国战火的故事》,在这本书中收录了他和布朗大夫患难与同的42天记录。

我们来看看霍尔多.汉森留下的照片和文字记录。霍尔多.汉森遗孀把他的照片贡献给他毕业的美国卡尔顿学院图书馆,也有一些照片在北京军事博物馆)

(左边 白求恩大夫,中间布朗大夫,右边汉森记者)

这是一段惊险的长途,约一千公里的路途,徒步走了四十二天。

在穿越由日军严控的正太铁路线时,八路军以一营的兵力保护他们。其他时间只有四个士兵护卫,另外两头驴,一匹从日军缴获来的叫是showa 的马为他们成承载行李。

在这四十二天,汉森和布朗大夫朝夕相处,患难与共。他笔下的布朗大夫形象生动又具体。

“ 布朗决定陪我一起到黄河, 他去争取更多的医疗供给,他经历丰富……是个很棒的旅伴。

他说流利的中文,因白内障手术而获得国家级的荣誉,他和中国人相处有一套,对老汉老太婆行哈腰躬膝礼,但他也是个淘气鬼,喜欢说些亵渎神的语言让拘谨胆小的传教士惊愕不已。

布朗大夫喜欢在黎明破晓时分起早,先走上20英里到中午,我们总是走到累了,再在马上几个小时,接着完成下午的步行。遇到溪水,我们会游一会儿泳。

穿越山脉时我们在山顶下的溪边打猎,喝生水。

夜里,我们在村落停留,布朗大夫总在村里溜达检查那些生病的人。

有一次,我们发现一个农民手臂断了,有一年多时间了,还带着自制的夹板。

当布朗大夫为他解开肮脏的绷带,活动他的小臂,一群人围观着。

这男人因痛嗥叫不已,布朗大夫故意在大伙儿跟前说他怎么像个老女人一样的娇气 ,他就安静下来了。男人的面子比手臂更加伤不起的。

布朗大夫以同样的医术为一个六岁时就裹脚的老奶奶治脚。他还对裹脚的罪恶做了很羞辱性的演讲,老奶奶答应不再裹女孩的脚了。”

这是汉森眼里的布朗大夫,生灵活现,比约翰跟我描述的父亲形象更为生动有趣。

汉森几个月之后,也就1938年底回到了美国,他的书《中国战火的故事》在美国1939年出版。

和汉森分手后的布朗大夫继续为了救死扶伤事业奔波着。

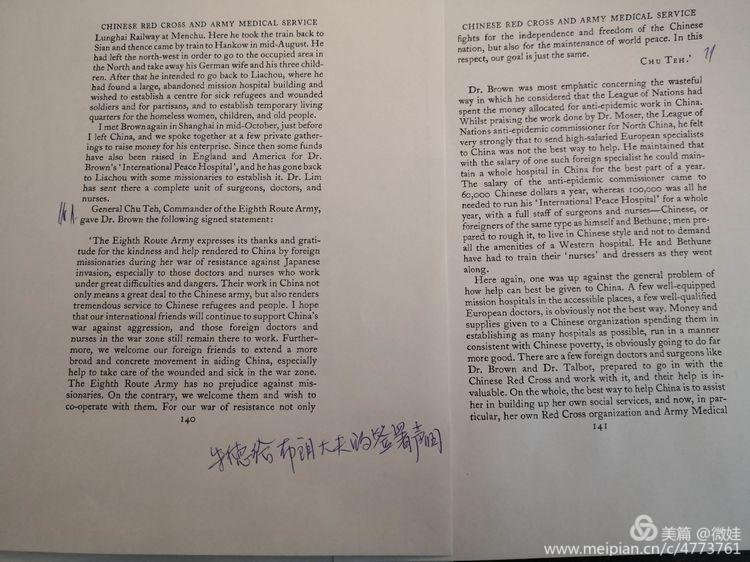

在西安,他遇见朱德。当时战区对布朗大夫的忘我工作有过报道,朱德被他的事迹感动,特地写了一份签字申明给他,他随后一直带着这份声明到各地演说为战区拉捐献。

申明原文如下:

“对那些在抗日战争期间给予中国友好和帮助的国外传教士,八路军致以谢意和感激,特别是那些在巨大的困难和危险下工作的医生和护士。他们在中国的工作不仅意味对中国军队大有益处,同时也给中国的难民和人民给予巨大的服务。我希望我们的国际朋友们继续支持中国抗战,那些在战区工作的国外医生和护士继续留在那儿工作。而且我们欢迎我们的国外朋友们增加更多领域和具体的活动来帮助中国,特别帮忙照顾那些战区的伤员病员。八路军对传教士没有偏见,相反,我们欢迎他们并希望和他们合作,为了我们这场不仅为了中国的独立和自由而战也是为了世界和平而战的战争。在这方面,我们的目标是一致的。----朱德(签名)"

(原文应该是中文,被翻译成英文? 又被我翻回中文,估计和本源文字有差异)

他来到了汉口,当时能够争取到捐献的无非是那些对中国苦难境遇抱有同情心的西方外籍人,汉口是其中一个当时集中了这样外籍人的城市。

年初他也是在汉口遇到了后来一同到延安的加拿大白求恩大夫和简护士。

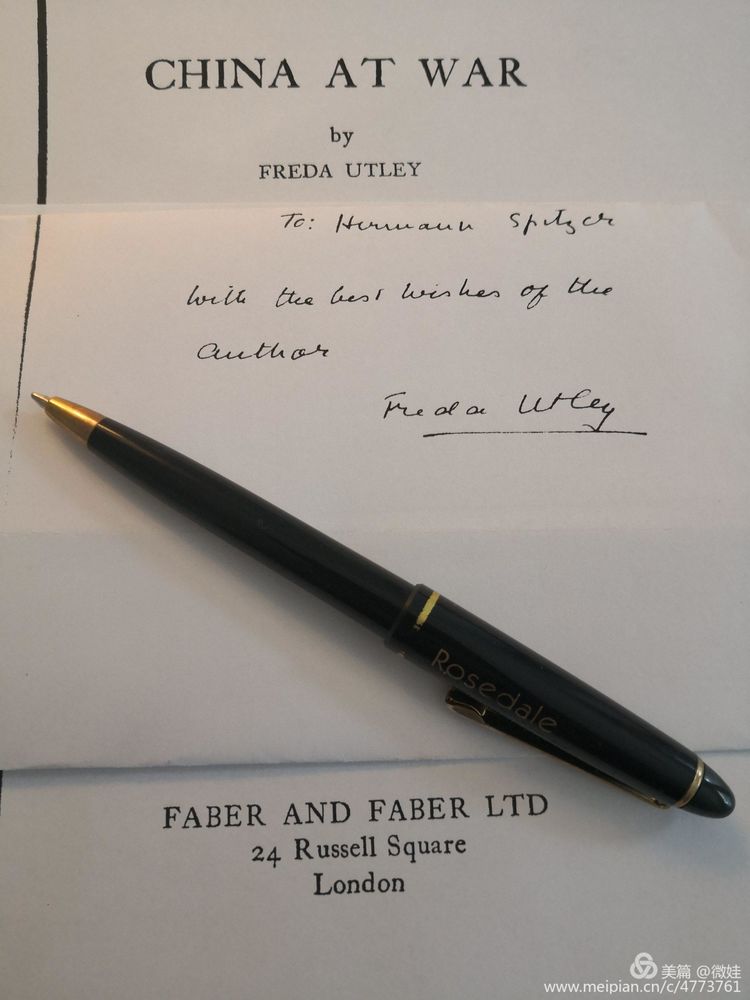

这里有他教会兄弟姐妹,旧友和新识。其中一个就是Freda Utley,当时以英国报社记者身份来到中国,1938年炎热的八月,正是 Freda Utley在中国三个月的期间一个月,也就是布朗大夫带着朱德的信来到汉口募集筹资的时候。他们的交集留在Freda Utley 在《战火中的中国》(1939年出版,此书让西方媒体,政客,和民众对正发生在中国的日本第二次侵略战争有了具体的了解)的片段文字里。

让我们一起来看看FredaUtley笔下的他:

“布朗大夫并不在意个人形象,他走在汉口的街头,穿着像中国士兵那样的草鞋和一条借来的裤子,他来的时候什么都没有 ”

可以想象从五台山徒步到西安再辗转到汉口,出发地的那套衣裳已褴褛成什么样了。"

作为一个刚从俄罗斯逃回英国的Freda Utley,在她的丈夫被苏维埃进出口局被捕并生死不明的情况下,Freda Utley 从英国来到中国,三个月在战事第一线观察,记录,思考----

这也是让人不得不瞩目的一个奇女子。

她观察的布朗大夫:“一个年轻的加拿大传教士医生从传说条件极其恶虐的西北来到汉口,一般人首要做的是缓和经受的苦难,但他不,他说,要继续完成被日本侵占区的财物看守者的使命,无论在哪儿,他作为一个外科医生为中国人的急需服务就到哪儿。”

他特别强调他所关注的国际联盟在中国浪费在预防流行病上所花的费用。

他说,一个外国专家(抗流行病工作)的工资够他维持一个医院的一年内最关键部分的开销。

没有什么比持中立态度更激怒布朗大夫的事了。在中国扮演纯人道精神的人,仅仅帮助民众,而不去帮助抗战中的伤员,部队----是他指的中立。

他对Freda Utley如是说:“在中国的日本人就是武装强盗和强奸犯,任何人说在这场战争中保持中立就不是基督徒。

无疑布朗大夫是个很忠实的基督徒,以致他对红十字会当权的影响力不小。他的成就(指争取捐献)比他的朋友Agnes Smedley贡献更大。

平日平和诙谐的布朗大夫从前线回到城市之后,他心中揣着一团火,那是亲历战火途中,对无辜生命惨遭涂炭的无奈之火。他急迫地要争取到捐助,回到西北参与到建设医院,求助伤病员的工作中。

就这样布朗大夫随身携带着朱德的亲笔纸条,在各种场合演讲,在红十字会,在教会,在一切他认为可能争取到捐献的场合。他不再只是一个操持手术刀的医生,也不只是初到中国时领着单一使命的传教士医生了。

在他的理解中,西北不只是共产党的西北,是美好联合运动中的西北,是中国最好的所在(指当时对抗日本最好的最有可能取胜的合作)。

值得一提的是,他携家带口曾在1935年回到加拿大度假,途径俄罗斯,他不喜欢(那里的)布尔什维克主义以及反上帝的宣传,但他对Freda Utley表达了对西北区共产党人的喜爱和钦佩:“人民爱八路军”。

他从国际红十字会要来了5万元(中国币),又相续在9月10月分别去了香港和上海要来了余下的五万,一共10万他计划在辽州县重新把兄弟会医院收拾开放出来,来救助伤病员。

这个计划在他从五台山到西安的徒步路途中经过辽州时在兄弟会医院休息两天期间作出的,当时是7月31日,他在写给妻子的信中透露了。

即使现在去回顾他那时的只言片语,都会牵出隐隐的心疼。

他给妻子写到:我很好,但很累,也相当消瘦,加衣服只有139磅重。

昨天,我和美国兄弟会传教士们度过消闲的两天,再次吃到真正的外国食物……相信我甜心,我告诉你我很忙且特别的快乐有了这次的机会去帮助病着的和遭受着恐惧的人,你知道我深陷其中,全部的故事我会在你轻松的臂弯和甜蜜的亲吻中告诉你。

And he also sent his tender love of a father for his children :

In two weeks time sweetheart Peter will be two years , Give him the kisses for me , Tell Rachel and Hans (John) I hope they have been good children and Mother’s little helpers.

直到完成了他计划要的捐赠任务,他回到了青岛和家人有了短暂的团聚,并在10月19日又登上了去香港的轮船。

扶手船栏,海浪翻腾,他思绪万千。

他在轮船上提笔给妻子写信:

“我希望我的爱人你不要太过失望当我告诉你我不得不亲自用这笔钱买设备和药品送到难民营,我很想告诉你多些但我不能,上海的那些人为我的工作自豪,中国基督教协会的Dean立即写信给MSCC....我告诉他们我圣诞节要回来”

他完成了在香港的工作后飞到了重庆,成都。

他再度给妻子去信告诉她不要太担心“即使我回到归德,我们一样分居两地,相反,做这些我更加开心也认为值得。” 在这封信中特地交代艾尔莎,问候她的德国同事,但对他的行程变动,不要对外人说太多。

他待成都两周时间做些筹备工作,11月24日就绪前往山西,带着红十字会的一些人马,其中有原协和医院的两个医生。他在信中交代艾尔莎:“不用往这里给我写信免得分心,但试着把信寄到归德去,这样我一到那里就能读到你的信了。”

在这封发出的信中,又见到了他的侠骨柔情:“给我的大儿子(约翰)一个大大的吻和拥抱,因他的六岁生日要到了,替我给他买些东西或给他一圆钱去日本市场,让他自己买些东西。(当时的青岛已经被日军占领)。

1938年11月24日他的父亲特地在写给母亲的信中提到他的六岁生日,那时离他的生日还有一个月的时间,那时的信走得慢,那时的问候要早早准备好;

那时,一边是一个温情的父亲,另一头是一个肩负使命的战地医生;

那时担心收到妻子来信影响他的工作,又期待落脚时及时阅读妻子来信的---这样的一个包大夫。

好些日子过去了,我继续沉浸在阅读中,在1938年和2018之间来来回回。

天气时而阳光明丽,时而雷雨大作。

又一次的春天临近了。(我还没读完书)

在大年初一的下午,又接到约翰越洋电话,照例是重大的日子,他的问候准时到来。

我那时一时糊涂,算着他的时间是大年三十的零点,我说嗨约翰你的新年刚刚开始,新年快乐!他耳背,问:你说什么?

我说你的新年刚刚开始!那时我走在小区的桂花树下,在我大声喊着让他听见的时候却突然意识到这只是我们中国人的新年。

我一时忘却了他不是中国人。

他的点点滴滴中国情结,在不经意间会把我打得落花流水,他对中国的热爱让一个中国人不由感动,我不得不再次强调地记起他出生在1932年的中国商丘,他的原始根留在这片土地上。

1938年的11月,北方进入冬天,战事并没有像古代那样一到冬天就歇停,前方的伤亡只有更加严重的增加。

包大夫带领了一团队医生,和设备前往了前线----辽州废弃的美国兄弟会医院,这就是后来的山西东南国际和平医院----战时四家和平医院之一。

布朗大夫无疑是该医院的奠基人。

布朗大夫一帮人马到达辽州的时候,已经十二月底了。

他兑现了为八路军建立医院的诺言,但他并没有兑现给艾尔莎的承诺----圣诞节回青岛团聚。

在美国兄弟会的传教士Wampler 的回忆里,布朗大夫落脚之后,没待安顿好就立即展开工作,病人马上就抬进了医院。供给并不足,但就布朗带来的那些设备和当地购置的一些,很快就能像好的医院那样有序进行了。

…… 大量的伤员他们不得投入大量的工作:“1月27日早晨我们起床后知道大多人都还在医院工作凌晨五点,包括红十字会的医生,和我们管理者布朗大夫和福斯特大夫(DR.Foster)“

仅仅19天后,日军攻陷了这个县城。

布朗大夫他们及时抢出了药品和设备。之后,他们以流动医院继续救死扶伤。

流动医院的概念在白求恩第一次会见毛泽东时提出的,并作为很好的意见被采纳,这样做的目的是流动医疗设备靠近战区,让更多的伤员不但生理上得到及时的救治,同时也给伤员精神的援助。(当时白求恩给毛泽东医治率达百分七十五的数据时,毛泽东特别地惊讶)

这是1939年,布朗大夫在1938年7月和白求恩分别后,奔波筹集资金为八路军建立了医院。

他不但是个医生,在手术台忙碌,还是个发起者,领导者。

“约翰,在这些我能查找到的书籍中,有关你父亲的足迹,我只读到了1939年冬天,接下来呢,他在哪儿?” 我一次问约翰。

“在我们离开中国前,没有了他任何的消息,只是英国大使对我母亲交代说,包大夫的去向是保密的,不要多问,不要多谈。

父亲在印度(大约)的消息还是在登船时日本军官诡异的问询中才隐约感觉他不在中国,后来才知道他那时在缅马。

我们关在马尼拉收容所里三年一个月,也没有任何关于他的消息,我们完全失去了联系。

我们1945年从集中营回来,和父亲团聚在加拿大,我们因此过了几年安定的生活。

1948 年父亲又带着我们去日本,在广岛附近的叫kuri(吴市) 小镇,众所周知的原因,父亲为了核弹爆炸后医治和研究民众健康而去的。

那时辐射到底有多大的影响,大家的认知很缺乏。

1949年我回到了加拿大,他们继续在日本,姐姐在日本认识了一个美国军官,结婚后回到美国。

朝鲜战争爆发,父亲带着母亲和弟弟又去了朝鲜。直到1953年回到加拿大。

父亲在1963年去世。得癌症去世的。我母亲,姐姐,弟弟都是得癌症去世了。

我也得了前列腺癌。后来治好了。”

约翰的叙述是平静的,我却听得波涛汹涌。

(6) 战争远去了,记忆要在

2017年3月14号在本拿比( Burnaby),我终于见到了约翰,离上次和他的通话有一年多了。

我那时电话问他:有时间见个面喝杯咖啡吗?

他说:好的,以后吧。我现在走不开,一直没有时间。

那时他太太病着,他往返于家和医院,没有喝一杯咖啡的时间。

2017年3月,他空出了时间,他的太太过世了。

她生病20年,他照顾她20年如一日。

知道约翰,是因为画家霭维,他们20年前认识,约翰是霭维的英文老师。

我无意间听霭维说起他的父亲,之后就一直怀揣着一份好奇和敬意,一直想着是否有机会知道更多些,但没有想过要这样去写它。

第一次见面,他说了些关于他的家庭情况,我特别印象深刻是他说:家里的五口人都得了癌症,他也没例外,只是他治疗后好了,但其他人都过世了。

和你们到日本广岛那段经历有关系的吗?

应该有,他说。

2017.3.23来到北温约翰的家里,他把照片和资料交给我。

这些资料和照片他一一解释过去,有他和李成武老人间通信(李成武和约翰年龄相仿,是当初归德圣保罗德医院一名中国医生的孩子,小时候一起在医院大院的玩伴,后来成为了商丘第一人民医院的医生,目前已经退休),有大山在奥运会的宣传资料,有大山的爷爷饶大夫的照片,以及和其他医生的孩子一起的照片。

我们在北温中餐馆用餐,约翰很绅士要请吃饭。我说下次我来请,他风趣说那下次我们就打架付钱, 他说中国人为了抢着请客付钱,要打架的。

我说,我会打赢的,他大笑。

有一个细节,我开车去停车,他执意要跟到停车场,去了缴费机为我交了停车费。

他走路很慢,即使北温我不是很熟悉,但缴费这样简单的事我是可以的吧,但他执意要做这事。那时,我想起我远在中国的父亲,他也总是乐意并坚持为你做每一件细小的事情。

他们走路都有点蹒跚了。

2017年七一的这天是加拿大建国150周年国庆。

我在非洲和欧洲游荡了一个半月后回到温哥华。

日子有些特别,就请了约翰和霭维来我家中。

只有特别亲的人及好友我才亲自下厨做羹汤嘛。

“油条和粥,中国人的早餐。”当约翰看到桌面的油条,用中文说。

我笑了。我说我知道你会喜欢油条的。青岛的油条,一定是他童年记忆的一点。

我把油条加在蔬菜沙拉里。

以西式的五道菜形式,以及西式盆盆碟碟,装上中餐的内容。

汤,蔬菜油条沙拉,三文鱼海带前菜,龙虾伊面主菜,和椰子糕甜点。

这样中西混合的国庆餐,是我的心意。

餐后带他们俩来到菲沙河入海口的西堤坝步行道看日落。

这样特殊的日子,看着大洋西去中国的方向,看着落日余辉一点点消失在海天线上。

和1932年出生在中国商丘的约翰并排坐在木椅上,看着他被夕阳镀上金色的脸。有一种如黄昏雾气般迷幻的穿越感。

我问他来过这里吗?他说从来没有。

2018年12月29日,我电话他问候他的生日。约了两天后新年那日给他庆祝生日。

2019年第一天,我们相聚在北温的一家中国餐厅,他喜欢中餐,我们好像从来都理所应该带他去中餐厅。

那天他说了比较多,他回忆起在青岛的时光,他再次回忆在马尼拉收容营的时光。

他说到青岛福山支路20号,他们原来的住所。他说到小鱼山公园。

2017年夏季后,我身体一直处于溜溜球的状态,原来打算要去的青岛,要去的美国卡尔顿学院…..都一一搁浅了。

这个秋季,在微信里见到朋友恒在青岛的小鱼山图片,突然激动了起来,想起约翰说这些地名时的神情。

这就有了片头2019年12.29给他过生日的日记。

约翰自1941年冬天离开青岛,再次回到青岛是他退休后,带着他的妻子Betty 和孩子们一起回的。

他说中国变了。那时大约1990年左右。

他后来又独自回到了青岛,在青岛大学学习中文四个月。

“我从中国回来后想,我在中国出生的,但我不会中文,所以我就决定再次回到青岛学习中文。” 他这样跟我说

。

他会用到一些很地道的中文,比如菜名咕噜肉,糖醋排骨,

比如成语:酒逢知己千杯少。

“我前后回中国五次,我还想再回去看看”。想再回去这话他说了好几次了。

2016年我跟他打电话时也是信心满满会带他一起去青岛的。

可是现在,我便不再提了。今年他87岁了,行动,语言都缓缓慢慢的。

约翰说他还会去做义工(只是没那么经常了),像他过去的几十年那样,去港口做义工,给中国来的船员一些帮助。

这是2017年国庆那天他说的话。

曾经在中国工作,生活,经历艰险苦难的一家五口人,如今鲜活在我面前的只有约翰,和这些珍贵的回忆。

我自问过很多次,为什么一定要把这个故事写出来。还会有人读吗?

逝者已矣,生者如斯。记忆有时候是个负累的东西,它会折扣了当下正享受的快乐。

我同时也自问过,如果不写这个故事呢。答案是:过不去。

认识约翰,是天意吧,天意就是我得写出这个故事。

And to those nameless dead our vows renew,

"Comrades, who fought for freedom and the future world,

Who died for us, we will remember you."

“对那些无名的逝者,我们再次发誓

那些为了自由和未来世界而战的同志们

你们为我们而死,我们将记住你。”

这是白求恩在赴西班牙前写下的诗句。今天读来,意味深长。

Min sun chen 在文中写道:宋庆龄评价白求恩“他帮助我们变得自由,他的工作和他的记忆我们将永远铭记。”

希望我们对在最黑暗的时刻帮助我们中国的另一个加拿大医生也予以永久的记忆。他就是布朗大夫。

约翰生日那天,我念贺卡给他:我作为一个普通的中国人对您的父亲,您的家庭予以中国人民的贡献表达感激。

约翰听得落泪,这触动了我。

相比白求恩,我们欠他们一声正式的感谢。

我们应该铭记你们,虽然我们很多人并不知晓或者淡忘了。

战争远去了,记忆要在。

以上。

初稿完成2018年,2月,福州.中国。

补充前后记,整理定稿2019,12月,温哥华.加拿大。

附:历史事件时间表和布朗大夫的生前履历表:

一战时间:1914—1918/ 布朗16—20岁,以通信兵参加一战,受伤。

二次大战之间:1918-1937 / 布朗 20岁---39岁,上多大医学院,到中国工作。

二战时间(中国):1937.7.7年-1945.8.5/布朗39—47岁 在中国战场,缅甸战场一线的救护工作。

战后: 1948年—1950/ 布朗 50岁—52岁,在日本长島附近吴市工作。

朝鲜战争:1950.6.25-1953.7.27/ 布朗 52岁—55岁在朝鲜工作。

1953---1963年,和平年代、布朗 55岁—65岁,他回到加拿大工作。

他的一生是短暂的,三分一的时间在战场,或战场的后方。只有六分一的时间在和平的年代和平的地方工作。

他的一生,是基督徒的一生,也是求死扶伤的一生。

他说:西方消化系统和东方的食物是不相容的。

他用了几乎半生的时间以他的西方消化系统来和东方的食物相容。