pei zhuangxin

裴庄欣 ,中国美术家协会、 [1] 西藏自治区美术家、摄影家协会会员。西藏美术馆筹建委员会特聘外籍专家。 1956年四川成都出生 ,1971年下乡到西藏昌都,1978年考入四川美术学院油画系,毕业后重返西藏工作,1989年获 “美中文化教育交流基金会”

正文

和西藏的缘分是那样不可捉摸。记得八五年第一次进藏时,拉萨留给我的异域之感,不在于她满街的酥油茶的味道,而是阳光下无比湛蓝的晴空如梦如幻;不在于八廓街上四处可见转经的藏人,而是经幡下飘荡的平和与温暖的气息。

用缓慢和慵懒制造的天人时光,培育了八十年代中国小说和诗歌,散文和绘画的一群精英。在画家于晓东的《干杯!西藏》中,可以看到这群人,现在已成为那个时代的焦点。

为什么八九十年的拉萨成就了中国文坛的盛世气象?

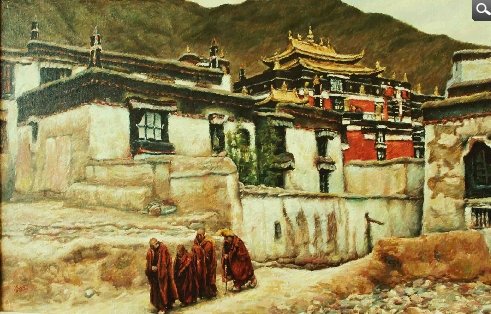

一个画家,裴庄欣,他用西洋的油画技法表达的西藏世界显得那么别具一格。即使在当年也已令他在国际上成名。即使裴庄欣依然在画画,也依然不能改变他的西藏组画带来的时代印记,并且令后人难以超越。

法官罗斯

这幅人物画,炉火纯青的技法做铺垫,心平气和的表现出人物的神韵。展示了画家运用油画技法创作的高超水准。假如画家愿意创作女性肖像,也不会有任何精细方面的问题。

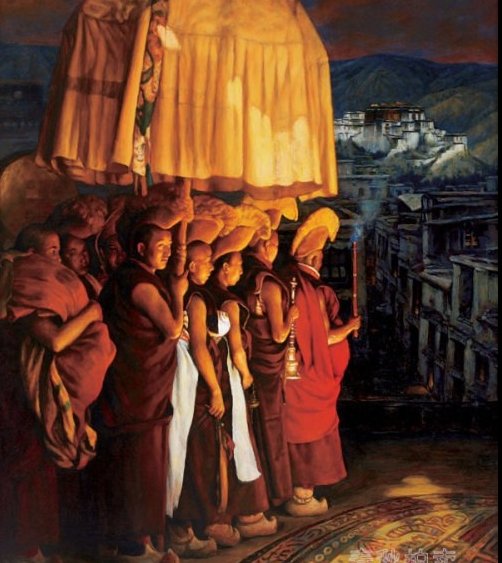

在这幅《燃灯节》中,准备祭祀节日的喇嘛们身着暗红色的袈裟,巨大的明黄色巨伞占据了一半画面,而人物依然在灯光的照耀下成为中心,人物身旁是作为俗世生活场景的拉萨街道,远处的布达拉宫以红白二色的造型成为第二层焦点。象征以宗教的信仰者为中心的神圣修行是他们生活的主要方式。

八九十年代的西藏,拉萨城里,似乎所有人都在享受着生活与艺术的狂欢。藏人三天一小节,五天一大节,对汉人来说,在西藏的生活中,最令人惊异的不是生活的平庸,而是生活的欢乐,是荒凉与贫穷仍然掩饰不住的精神生活的光辉。

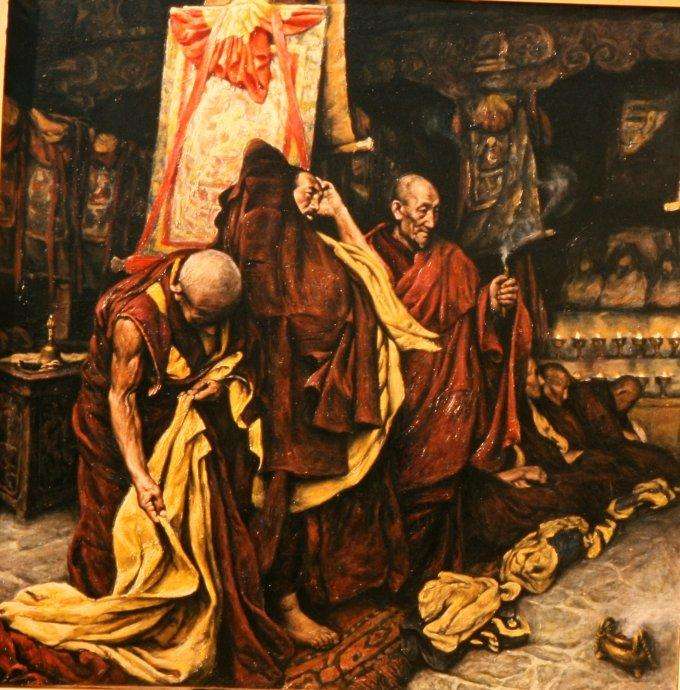

在这幅恢弘的巨制面前,宗教场所的庄严盛大在彩绘重檐,帷幔层叠的铺陈中昭示着信仰的神圣荣光。而那其中人头蜂拥的信众带着虔诚的微笑和渴望的眼神有秩序地排队前往心中的殿堂,不禁想到那些在大昭寺门前叩等身长头的信徒,坚毅卓绝堪称人生勇士。有什么样的虔诚才能放弃俗世的诱惑和纷扰,弃绝物质和享乐,踏上精神修行的觉悟之途?画面用光堪称独特,酥油灯的漫射光使整体画面具有了西方古典传统的典雅和高贵。局部放大后每一个细节都令人惊叹,每一个人物都在脸上透露出喜悦的光辉。我们没有在画面上看到高僧,但通过平稳蜂拥的排队信徒,已经可以窥见节日的神圣和加持的隆重了。

我只是坐在画廊前的椅子上看人来人往,享受着清澈的太阳和每天下午五点后雨打铁皮屋顶的声音,看着远处的山渐渐戴上白色的帽子,拉萨市内下雨,山上下雪。一个小时后,雨过天晴,散步回家,街上是一头牛卧在马路中间,眯眼入睡,耐心的司机微笑等待,没有喇叭声,没有不耐烦,没有什么值得匆匆赶路。

在近乎停滞的时光里,马路上卧着的牛和等待的汽车,和路边慢悠悠的行人,显得十分真实而又浪漫。似乎拉萨人被上天关照,精神的富足永远在信任和微笑里表现得淋漓尽致。

两年前又回西藏,此情已经不再。据说气候变暖或者人太多了。。。。。。

在大多数裴庄欣的西藏主题的画作中,都表现了人物心灵的淳朴与纯粹的欢乐。除了酥油灯光和室外阳光的运用外,人物眼神光往往成为画家乐于表现的焦点

与那些唯美主义的画工相比,画家笔下的藏族女儿不是绝色,却有着平和动感的风姿。没有太多欲望的挣扎,所以才有这种平静的凝望。内心的安详不仅仅通过手中的陶罐的安稳体现,也通过那安详的坐姿看到生活的沉稳和信赖。

在画家的画作里,我们看到了关于人和神及神的庙宇与天堂之间的关系,并在那些臣服的表现中,看到了神迹的膜拜与显现。

一个艺术家如果只关注自己,他可以尽其所能,在创意上推陈出新,令人们追随和吹捧的机会很多。充其量,这是一个通过炫耀技巧哗众取宠的成名过程;

一个艺术家如果在技术上已经炉火纯青,内容上却不具备代表性,(代表性是能令人们产生共鸣的东东,至于是当代还是后代,不能一概而论,但却影响艺术家的生活质量)也并不能令他成为大师,只能获得市场上的认可或自以为是的自信,因为那一定会产生唯美主义的精细作品,不容含糊;只有在技术上具备了表现力,在内容上又体现了时代独特性的作品,才可遇不可求,成为艺术家本人及所处时代的代表作。

《茶开了》1981

裴庄欣的西藏主题的系列画作相信是这样一批受到神灵眷顾的杰作。他不可能重新回到那个年代,回到也不可能重复自己;技术上再提高,也只能描画现代人的形象,却再也不能重复信仰之光照耀下的藏人的天真。

因为,即使神无处不在,能够成为神的代言人也需要机缘与资质。一切因素都具备的时候不多,所以,八十年代的精神追求成为不可挽回的青春颂歌,那个年代的激情之作成为不可复制的西藏历史永存。并在穿越时光隧道的过程中成为时代的象征。

我盼望裴庄欣的个人画展快些在国内开始,内心期盼着和他那些西藏主题的画作在一起,静静地回到时光的那一头,在自己青春和无知的天真中看到穿越时间、穿越物质、穿越迷惑、穿越欲望而来的皈依与神圣。

在那些清澈的眼神中看到生命的纯净,在那些恢弘的殿堂中经历觉悟的洗礼;在那些生活的男女牧人身上看到修行的本意、在那些喇嘛沉默的背影上,看到强大的意志和无比的坚忍,在那晴朗的雪峰上看到心灵的无染大爱如何成为现实生活的写真。

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.