" 持嘎巴拉喜金刚 " 壁画原作

气势雄浑的红蓝调 具备了史诗级动态和结构的 注:全文中唯一缺给西藏革命展览馆复制那幅完成后的照片

全文约近八千字. 由该文节选出的三分之一内容,已首发表于今年七月“西藏人文地理”杂志及公众号。

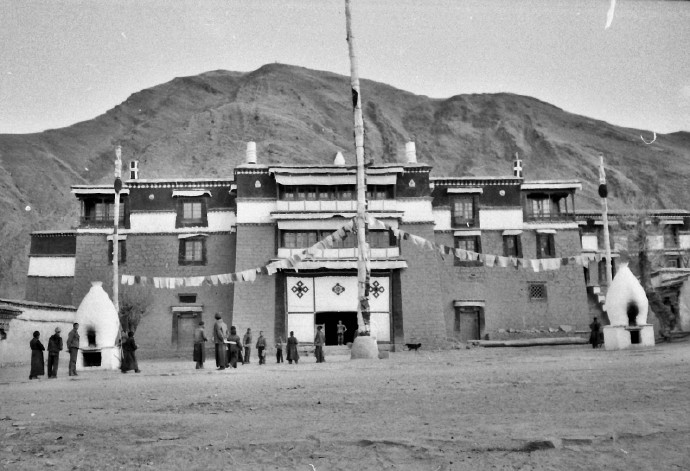

“贡嘎曲德寺位于贡嘎县境内,地处拉萨至贡嘎机场高速公路旁边,是藏传佛教萨迦派距离拉萨最近的一座寺庙,同时也是萨迦派支系贡嘎派第一座,也是唯一一座寺庙。”

1985年,我在这个尚不为人所知的小寺院住了30天,幸运得到了重要的宗教场所的视觉感受。临摹壁画过程所获得殊胜的艺术体验。在流逝的三十多年中,这段渐已久远而特别的经历,仍然深深地影响着我目前的生活及艺术创作。

记忆力是如此不可点,我竟然忘了当时自己是因什么奇特的缘分偶然到了那里,还发现二楼那小房间里精美绝伦的壁画。荒芜的年代,在没有任何外部信息的条件下,立即被它宏大述事与独特艺术魅力诱惑。

贡嘎曲德寺1985年

“它具有独一无二的宗教地位和艺术价值” 意大利藏学家朱塞佩·图齐GuiseppeTucci,1934沿着拉萨河谷到达贡嘎曲德寺时如是说。

网上还有关“贡寺壁画属于“ 西藏宗教艺术史的里程碑”的说法,来自于钦则画派始祖,亦为贡嘎南杰的弟子钦则钦莫所绘。在前藏众多的寺院中,该寺密宗小殿中的喜金刚壁画可以确定是钦则大师的真迹,其画风独树一帜。”

画画的人一般是通过视觉来感知世界。尽管之前我己多次去过拉萨,日喀则地区大部分著名的寺院,但从未遇到过自己如此喜爱的壁画,并且还能有缘分复制下来。看到过的一段萨迦派上师说法;如果能在这学习三个月,相当于几年或者一生的功德。而贡寺壁画正是由萨迦派构建,极为传奇的众神图像。

得承认,我不懂佛教教义,但这种不可知,却也是最引人入胜的所在。我坚信一切最好的东西都不能言传。正因为不懂,才让我保持了强烈的心念,才会反复刻画它们。

在此渡过的日日夜夜,全身心投入的临摹过程中,除收获了艺术上的启示外,我假设了自己在其间,之后还有更多内心潜移默化,更多的不可知,也不需言说的精神感悟。 从八十年代中期开始,以藏传佛教人物和宗教活动仪式,包括相关的艺术品,佛像,唐卡和壁画即是我创作中直接,甚至带着自然主义倾向描绘的核心元素 。

金刚萨埵( (脚踩嘎巴拉碗)局部 壁画复制品

当时我并没有把它们完全作为纯粹的宗教作品来看,但它们是特有观念下,所产生特殊的人体和动态美,在喜玛拉雅神灵图像的超级想像力中,其形与色反映了生命与死亡,内心和自然,宇宙间对话的具象结构。 原谅我至今也是同样理解和爱着。也相信我所感动的已经被时间证实,超越世俗感官中的一切,它们不仅仅普渡着那里的众生,也同时为抚慰外来的个体魂灵而存在着。

从它出现几百年后,在历史上那个奇怪,短暂失忆的空白瞬间。我竟然成为了第一位复制者。在历经沧桑和见证 “ 缘分不一定会是见面的刹那,只能在经过时间的冲刷之后" 我很早就开始说那颗种子早己经种下去了,但至今我仍不知道它发芽没有。

倒也有诚惶诚恐,总是担心自己对不起这些幸运的经历。

站立在有卐字和日月符号墙傍边的我

这件军用无领深土黄色棉袄已伴随了我整整四个冬天

冬天淡季(忘了当时是85年底或86年初)馆里没什么特别工作。我给新调来馆长旺久讲了贡寺的情况,并说到新开展“西藏概况”中宗教艺术厅除挂了几幅唐卡,仍有墙面空缺着。计划带两个助手去贡嘎寺住30天,复制一幅大尺寸壁画回来补上空墙。馆领导对我这类的业务建议一直都支持,选派了馆业务科雕塑组藏族学员拉巴,我多年的助手,拉萨待业青年黄家林,之前他也参加了大召寺,乃琼寺壁画临摹,馆里答应给他一份工资同去。作为在职员工,我与拉巴每天享有二块钱下乡差旅补助。

我给拉巴在馆内陈列的雕塑前拍的照片

带着馆介绍信,骑自行车到文化厅社文处,转开了汉,藏文介绍信;记得内容大致是;因举办庆祝西藏自治区成立20周年“西藏概况”的重要政治任务,其中壁画需到贵寺进行部分复制,请予接待和安排住宿等。盖章。 西藏自治区文化厅

接下来的程序;按照己写好,领导完签字的材料清单,到仓库借两面大镜子,我知道那里没有电,领大小笔及颜料,各类详细杂碎物,一卷棉白布骑车送八廓街,补衣服裁缝那扎成大尺码,借出二个装汽油二十公升铁筒,请馆里工人准备一堆木条子。

之前我就丰富下乡的经验,日用品,电简、蜡烛,高压锅,油盐米豆瓣酱,莲花白加土豆 。 照规定,美工是不能领胶卷,馆仓库存一批过期了N年黑白胶卷。每卷可以用一元购买,我拿了五枚。另外到原来文化宫对门,国营照相馆老范那里买了二个彩色胶卷,(遗憾彩色感光敏感,因暴光不足大部分报废) 其他重要的随身资源是一台杂牌单声道录放机。十来盘磁带中除了乡村歌手卡朋特以外,余下是帕瓦罗蒂和贝多芬之类。

馆里东风货车将我们送到寺庙,并说好三十天后再来接。

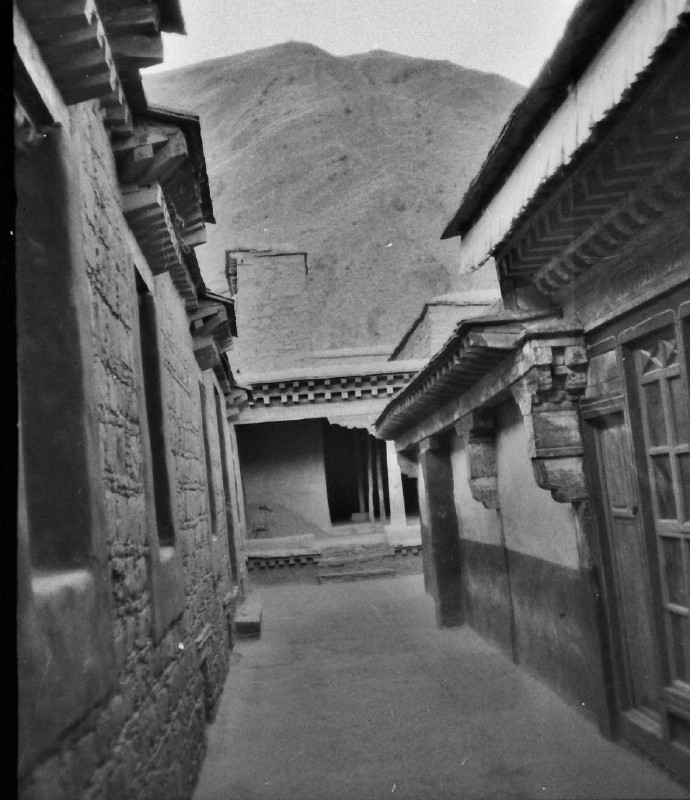

到寺庙后,由拉巴和藏语也很好的黄家林与寺主管联系,将我们安排到寺庙傍边的村委会空房子住下,唯一要做的是把带来的卡垫垫在地上,简单的被子,皮大衣一盖即可躺下。用的水和酥油茶都免费从寺庙厨房取得,热茶黄家林每天清早用8磅热水瓶取回。

墙面上众多美丽的小尺寸护法 局部 我暗自称它们为天使

小殿内墙角,顶部边缘上壁画都产生了的裂缝。但是这种裂缝往往也特别的吸引我。之前在大昭寺第一次临摹壁画时候,就干脆把唐代壁画千佛中的裂纹当成主题来完成。

复制前期程序;

1,量好原画尺寸后,将木条子锯钉拼成原作一样大 。

2,把透明塑料布四边角用胶布粘在壁画上,用黑线把画的重要轮廓勾勒下来。

3 ,取下塑料布后,用针顺着轮廓黑线扎密集针眼。4,将棉布钉在木框架子上,用带来大号军用罐头空盒加水和牛皮胶熬化,从墙角或者院子挖扫泥沙土,放进热胶汤混合后用宽毛排笔涂上布面,当地泥土桨与墙面泥底总是一样。之后的布面呈同样粗糙和砂砾状态,绘制时有极佳破旧壁画的现场质感。

5, 将塑料布覆盖在做好沙土底的布后,撒上深色粉末后轻轻抖动,布面即留下壁画准确的轮廓线供下一步深入刻划。

首先要保证完成馆里大画,这幅约3米高三米多宽密宗神的构成复杂,每一个局部也极端细腻丰富。黄家林做上面一轮的活已经很熟练。拉巴主攻煮饭打杂工等,余下的无穷的细节活,就得靠几双手全天不停的画,但记忆中除指指点点外,完全忘了我具体画了哪些部分。

家林之前跟人正式学画唐卡,还记得他讲的几句;师傅说不怕画得慢,只要不停下来,一壶茶放在旁边,双腿一盘,一天下来,画布上一大块就出来了。除勤奋、学习力极快,他对冷暖色的辩别还是差了些,我偶尔也指责他把这块画绿了那太红,某天把他惹火了,干脆把笔一扔,到村里喝青稞酒半天也没回来,我叫拉巴去找他:;当心点,这小子火气大,盯着他点别自杀了。

南壁众护法神壁画》局部1,

要在一个月完成这样巨大画幅, 抛开应该有的宗教仪式不讲,仅仅从技术上这点时间也是不太可能完成。还好从70年代初开始,我在西藏的工作就是用水粉和油彩绘制大型宣传画,平均也都是三,五米左右。年青的无知与无畏,对眼前所见壁画尺寸,复杂和技术难度,感觉都不成问题。

我怀疑正是这些不可能的挑战让我激动吧。工作量是巨大的,日日夜夜一条条线的修正,一层一层色彩调整与覆盖,每日从早到晚六只手都在不停忙着,渐渐的深蓝色大神(当时并不知道它的名字)和傍边诸多的护法开始显现出来了,站在几米距离外晃眼一看,甚至己难区别原作与复制品不同。

位于大殿二楼西侧的密宗殿是很小一间房子,中间还有几根木支柱挡着整体视线,庙里其它壁画与这小房风格没有太多的联系,里面也没有其它雕像,据说文革期间被当成粮仓,壁画保存尚好

光线很差,白天用镜子反光照明,需每小时调整一次镜面与太阳的角度,来反射光到房间里另一片镜面,通过它再次反射至房顶形成漫射光源,阴天或晚上则用烧汽油的手动打汽加压气灯,这种灯很亮,同时也散发出很多热量,以至于每次深夜离开后,走到外面时总感觉很冷。

寺庙管理不像现在严格,有一小侧门可以白天晚上随时进出,不知什么原因,在画画期间,好像没有一个村民进来来围观过。僧人们念完经后,第一件事情就跑到我们这来看画的进程,轻松的气氛中嘻嘻哈哈的,在命运交响乐的伴奏中,我半懂不懂地听着。白天的辩论,清晨、夜晚的念诵,经堂里一直不熄灭的酥油灯,小房子氧气稀薄,偶尔大殿里深夜尚在做法事,不绝耳的叮叮咚咚法号声,念的经文当然是一句不懂,这些倒在日后时常徘徊在我脑海里。

为数不多的老喇嘛们对我们这些手艺人,竟然能把壁画画下来,也表示了极大惊讶和关注,然后与黄家林和架子不小的拉巴干部同志闲聊。

记得翻译过来的一件事:讲这寺东面角上黄颜色那间大房,属于D L和萨迦法王专用行宫,但我除了画眼前的画,寺内哪里也没去。有关于正在复制的壁画和神的名称,不知是忘了或因为俩个翻译的水平太低,竟然没有留下来任何信息。

背景可清楚看到正在复制中的二幅壁画,一直想用这组人物特别的人工光源画一幅油画。寒冬之夜,气灯把小殿照得明亮和温暖,墙上诸神也更显神秘绚丽。

80年代中期,大家都对将来充满了希望,我不敢说是否是回归了人性,但神职人与普通人,汉,藏族的互相理解和尊重之间,明显释放着历史上已稀缺和少见的友好与善意。 当然,那时也没有那么多艺术家,更难从中找到愿意临摹壁画的人。

我们三人都吸烟,仅仅因为房间太小,都跑到殿外面院子里抽,家林讲我总买低价的飞天牌。忘了我们带酥油糌粑去没有,(酥油很贵,一个月工资也买不了五斤)他俩厨艺也太差,每顿同样味道的盐巴饭菜,时间长后实在难以咽下,

某天傍晚,三人决定走路到贡嘎机场,希望在那找个餐馆吃一顿,因过于疲劳途中空腹折回后。喇嘛告知:如果再坚持十五分钟过了最后那个弯道,就可以看到机场的灯光了。

清晨, 天不亮喇嘛们即起来念经。晚上大殿里常常也有加班的场次。二楼干净宽敞走廊上,常看见小喇嘛们被单独分开后,一个个在那不停的摇晃,大声唱诵,死记硬背经书,老喇嘛总保持着一定距离默默的遥控监督,

阳光下高墙的角落,僧人正在清理文化革命中被没收,现退还回来的一堆,按照我的标准好坏都有的佛像。可惜至今为止,我对圆雕铜像始终不感兴趣,骨子里是个画的,总喜欢二维,带色彩和述事情节的壁画和唐卡。

黄昏时常常去寺院周围村庄溜达一圈,更远就走到江边去看她们取水背回,家林讲我还买了点古怪的树根。但当时我就对自然界的任何物体,包括风景也毫无兴趣。

那次的行程中间,四川外语学院毕业,区旅游局的刘菲,也利用周未加上放假的时间,来体验寺庙的生活。她的自传体中篇记实小说“梦中的珠峰” 经朋友龚巧明欣赏和大赞后,将在“西藏文学”刊出。

她来时正好发生了因介绍信不对口,复制工作被山南有关机构暂停,我们全体去了山南泽当镇上申诉,其间她勇敢出面,伶牙俐齿与对方交涉、谈判和劝解后, 迅速解决了纠纷,保证了壁画顺利完成,也应该讲在寺院和我们这组男性的世界里,她的出现给行程增加了不少美好的回忆。

刘菲带来Michael Jackson新磁带,尖锐强烈的节奏中。她情不自禁地摇晃起来,还拉扯上几个小喇嘛一起跳,忘了她是在教授,还是一起用本地跳锅庄的步伐完成的迪斯科。我和家林均毫无舞蹈动作感觉,这种热闹的场合一般都在旁边发呆。小殿内的气灯散着淡淡的暖意和压抑的兴奋,灯影幢幢,壁画若隐若现,若神人交错。

因此行程图文包括了她,初稿完后发给刘菲审看后,她补充了当时两个故事;

1,寺里一个喇嘛脖子后面上长了大火结子,然后请人把发炎化脓的东西挤出,引发大面积的感染后,迅速去世送去天葬。我问了家林是否有这件事情,他说忘了;并讲这又牵扯到为什么我们不去给点药或者找医生,加上天葬这种宗教信仰的活动,如果没有现场的照片来证实,目前你最好还是少说点。

刘菲回复;“喇嘛的事情很确定,当时你们还叫他不要去挤,他说没事,以前都是这样做的。就在脖子后面,我还看到他的生前晒太阳,但去世我没有目睹,是听你说的,几乎是看着一个生命的消亡。这件事情我印象非常深。” 我突然才想起以上可能是拉巴给她翻译讲述的。

2,“去山南泽当解决介绍信纠纷中等待时,我们租了手扶拖拉机去桑耶寺朝拜,来回泥土路把每人的屁股都颠破了。” 但在这组底片中,我暂找不到有关的记录。家林讲她可能把另一次行程与这趟搞混了。

刘菲回复;裴伯伯你真的老了,我是区旅游局的主力之一,一年到头到哪都是进口好车接送,除此行之外,今生怎么可能会有坐过手扶拖拉机的机会。

另,除了夸我所写的细节尚好外,她宣布她当时也临摹了一幅,但我对此更是毫无印象。结果收到了以下两图。比我复制过程图片还准确。

二十多天后,大家都有点累了放假一天,从早就看好的线路,乘每人单程收三元钱雅鲁藏布江上牛皮筏,约用了七分钟即到江那边沙滩。

阳光下的队伍 村里涌来围观和跟随的孩子们

江边堆放着正在铺建的高压输电线筒,我怀疑我们是到江这边的第一批客人,小孩从遥远地平线上村庄涌来,一个个脏乎乎的小红脸盯着我们,叽叽喳喳对我们和携带的每一件东西评论着,刘菲的尼龙布外套和狐皮帽,引起他们特别好奇,江边很大的风中不时传来藏语“甲嫫” 的称呼。

遥远山顶上有一个不知何年留下来的废墟,小村庄旁的小寺,有一尊传说中比较灵的上师铜像,但头部在文革中被砸了,正在用泥巴重塑。

黄昏回程渡江时,透明天空上的繁密星星倒映在广阔平静的江面,融混为天地一体,可以伸手去水面把它们一颗一颗捞起来。

那些年游客不多,能到这个小寺的更少。只要我们走出寺庙,村子里孩子们不管是白天晚上即开始围观,跟着我们看热闹。

冬日的秃头柳树,归来的羊群,正在卸货的马帮,聊天的村民。炊烟中浓郁的农牧混合地域气息扑面而来。三十天,不仅仅是单一寺院宗教生活,而是与人与自然的互动和交流。恍然之间,沉浸在19世纪法国巴比松画派的田园风光里。

寺庙废墟

旁边有一片寺庙废墟,村民把残留高墙当成为羊圈。加了归来的羊群,与远古希腊罗马帝国的废墟,想像中圣经中上帝的羔羊故事相似。

金刚萨埵 脚踩嘎巴拉碗 壁画原作

壁画境界高远、技巧卓越,堪称钦则派绘画的顶峰之作。

大画基本搞定后,把周边的细节交给他俩慢慢去磨。计算好余下的时间,我开始画另一幅留给自己的私活,它不像大画那么复杂,仅为自己私藏也无需大多细节描绘,能画个大感觉即是胜利,这可能也是此行的原动力和目地。可惜原壁画中三个位舞蹈美神长度超过余下木条,只好疼心去掉右手那个,原图中她们一起的构成和色彩对比,可谓其奇异和华贵浓艳,后来我一直把她们称为雪域命运三神。

最后几天,一切新鲜感己消失,极度疲惫只盘算着车几点会来接。我用剩下的短木条和小块剩布,继续复制了大蓝神最右下角的那个伤痕累累的喜乐神。我后来才明白要在这些里面的寻求,是时间留下的年轮,破损,残缺不全的表面,它已彻夜不再具有原有形象本身的意义。我不敢说这里是否提供了表现主义成分。但在前后几张类似的复制过程,明显有点立体主义或者点彩派解构倾向。

历史上罕有的真空状态,一切都处于断代,并且也给予人们重新创造的机会。记得我们这些穿着破烂画画的人,不管在哪里画画和画什么,当地的人们总是善良的看着我们和画,能听懂的藏语中重复最多几个单词就是;画的真好!太像了!

大殿,小房间的烟火缭绕暗影中,超然的图像围绕中,也存留了我们的青春和梦想。常偷偷的暗中庆幸,我能乐观、健康地活到今天,与1980年代中期熏染到的,那些强大的精神气场有着必然的关连。

后记:

去年在北京,西藏人文地理执行主编唐朝晖先生讲要做一期山南地区专集,我即想到和答应写贡嘎曲德寺。忙碌中己是三月中旬,近日才鼓起勇气翻查老照片,幸运是当年拍的壁画,周边环境等都有,唯一缺少的是给展览馆复制的那张必胜金刚完成后的照片。

春节前,在朋友圈聊天时,故宫罗文华先生看到我讲在贡寺临摹壁画的事,说哪天要带着研究生一起来看看,还将送一本由他编辑,故宫出版社2015年出版的《贡嘎曲德寺:藏传佛教美术史的里程碑》画册,也说到如果之前知道我曾去画过壁画,一定会把这个重要的掌故写上去,可惜后来忙碌中我们大概都忘了此事,倒是真想看一下那本画册,也非常担心其中根本就没有我曾复制过的那些壁画。

习惯性搜索了两天的贡嘎曲德寺,包抱英文版;google 约 617,000条 ,百度 约10,400条。 微信公众号也有二百多篇,但并没有看到太鼓舞人心的东西,甚至也没找到任何当年曾经看到的,能够比我临摹的壁画更美的图片。

黄家林补充的细节;

前年他与家人再去贡嘎曲德朝拜时,又见到当年一个小喇嘛,现在已是该寺主管,他仍记得当年的复制工作,并对我们清苦的伙食留下了很深印象。密宗殿我们复制过的壁画,现已用玻璃隔离保护了。

他当时也在贡寺临摹了一幅单腿站立拉弓箭的神,喇嘛讲那里的护法神是女性,每月她们来例假期间、在墙上专门留出的窗穴里,常常可以看见一些血腥的东西。回拉萨后他把那幅红色的裸体护法装裱成唐卡放到画廊寄卖。记得1987年卡特总统来画廊时,区外事办公室提前通知画廊工作人员,当天一律要求穿藏装,因我没有就不值班,之后画廊员工讲家林的红弓箭手唐卡被卡特购走,我赶紧跑到财务室将钱领出后亲自交给了他。

家林仍保留着全部复制过的塑料布底稿, 但我们也说到现在画什么都不重要,也没有任何意义了。宗教的复兴,旅游和大规模商品时代的拉萨,满街都是唐卡和艺术家。正如当年给展览馆和我们自己保存下来的壁画,现也都不知消失在何方。

与黄家林聊天最后几句把我彻夜逗乐了;“那个年代好像国内外都没有人在做什么,拉萨每一个人都在争取到内地出差,平常就盘算怎么搞到点从格尔木上来的蒜苔和苹果。而你却骑自行车到周边寺庙写生,搭着货车下乡临壁画……”

“渡”

渡

也许从这开始,渡,成了几十年来我一直坚持,试图完善的重要创作主题。

在那个年代,我率先临摹了大昭寺、乃琼寺的壁画、(见墙上挂着的) 贡嘎曲德寺壁画不在图中)有别于少数民族,高原风土人情外,藏传佛教艺术开始从更深层影响到我。室内原来挂着的油画也慢慢全部换成了壁画复制品,图中同学目前尚想得起来的名字有 朱成 戴嘉林 翁玉 。

此刻拉萨还有些欣欣向荣的文艺气氛,随着八十年代中后期内地当代艺术,商品经济的兴起,边疆的神秘感也开始淡化、圣城部分相关人员开始转移战场,撤退到京城活动了。

二十年后,我又试着把仍记忆犹新的图像重新组合起来,复原为以上这幅自己还比较满意的作品

在新浪微博曾写下几句;

最早期的艺术史,后来的敦煌,新疆克孜洞窟,喜玛拉雅山脉中寺院的密宗殿,光线都严重不足。1985年冬天,在山南贡嘎曲登寺临摹壁画,白天用两面镜子来反射光到室内,没有阳光时则用烧汽油的灯,手动加压来照明。闷潮,或黑暗狭小的空间中,其实并没有妨碍人类的想象力。那些匠人自然会产生一些特殊的情绪和幻觉。

我写到:宗教是另一些人真诚的信仰,而描绘宗教人物与他们所处的特定环境,也许代表了我的信仰。我不是宗教徒,但与宗教生活有关的画面依然是我最好的作品。就像文艺复兴的大师们,达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,乃至波提切利,也是在宗教绘画的过程中,表达最真实的自己,他们画的是基督圣母,但信仰的仍是艺术。

感情是由个人具体的经历产生的,在那样一个特殊地区和特殊时期,西藏给予的不仅仅是大自然的壮美、也包括了自己拥有三十多年前深藏于贡嘎曲德寺的一段小故事,其中的人物和场景继续跟随着我,有如那些一盏盏不灭的心灯照亮着前方的小路。

Zhuangxin Pei Zhuangxin