下图是《长城的故事:影响历史的50件文物》中的第51件文物:

那么,为什么这本书里有一个“加演剧目”?听我慢慢道来:

好多年前,我就知道梵蒂冈博物馆有一幅相当长的《波吉亚长城古卷》。我第一次看到的是一些模糊不清的图片,上面标有 “罗马拉特兰博物馆藏品 ” 的字样。进一步研究之后,我仅找到一位名叫梅耶斯 (M.J. Meijers)的学者在 1956 年撰写的一篇研究文章。据他介绍, 1952 年,这个地图被意大利地图期刊《世界形象》 ( Imago Mundi ) 的创始人利奥 ·巴格若 (Leo Bagrow)看到,并 “被带到梵蒂冈拍摄,试图留在此地,没能成功 ”。 1970 年,拉特兰博物馆关闭,它的藏品都转移到梵蒂冈人类学博物馆东亚展厅。

我向梵蒂冈人类学博物馆询问,试图目睹这幅地图,但未能成功,于是我亲自到罗马去碰运气。我觉得,只有这样才能解开这幅地图的下落之谜。然而,我造访的时机不佳,这幅长城图被美国加利福尼亚一个博物馆借去展览了,那是梵蒂冈的文物第一次漂洋过海。为了不枉此行,我拜见了梵蒂冈人类学博物馆馆长玛贝利 (意大利语 “Mapelli”,中文意为 “地图 ”,这也许是个好兆头 )神父。他告诫我 :“在梵蒂冈做事情非常困难,程序复杂,速度极慢。 ”

我回到北京之后,那幅地图也回到了罗马。但是,我给梵蒂冈博物馆馆长、博物馆中国文物研究员写的咨询信函,全都石沉大海。最后跟我保持联系的只剩下梵蒂冈博物馆的图片管理员,她为我提供了 20 张该地图各部位的低清图片。这些图片至少能让我 “近距离 ”研究它。这幅图丰富的色彩和少见的细节,激励我重温梅耶斯的那篇研究文章。

在放大镜的帮助下,我理顺了这些影印件,并做了索引。我逐渐搞清楚了哪些地方有重合可以剪掉,哪些地方可以粘接起来成为 “长卷 ”。我的工作颇有成效,根据原件,我制成了一个近乎完整的缩印件。我把原来 7 米多长的地图,重新制作成了一幅 1.62 米的地图。就这样,我把《波吉亚长城古卷》 “带回 ”了北京的工作室。

2014 年 10 月,当我准备给企鹅出版社编辑交稿时,我不得不对这个造成不少麻烦,但非常重要的遗留物做出最后的裁决。我计划冬季再去罗马,最终结束这个 “项目 ”。我上网查找,确认这幅图是否会在罗马公开展出,然而,梵蒂冈博物馆艺术品赞助商的网站传来最新消息,该机构对梵蒂冈博物馆文物修复将寻找资金资助推广。他们所列出的 2015 年需要资金支持的文物中,就有这幅《波吉亚长城古卷》,它需要资金 25000 美元,用于对该地图的清理、修复和拍摄。

这时,我看到了国际长城之友协会的参与机会。国际长城之友协会致力于组织和宣传对长城的保护,而我正是协会的主席。协会率先并持续组织长城捡拾垃圾的活动,推动将长城 (北京段 )自然景观列入世界文化遗产基金会 (World Monuments Fund)的世界濒危遗产名录,并策划组织了颇具影响力的长城保护的研究项目 “万里长城 百年回望 ”展,以图片的形式向公众展示长城的百年沧桑。我认为,资助修复这幅地图,是一种全新的长城保护工作,也为中梵两国的文化交流提供了机会。于是,我向腾讯公益慈善基金会提出了口头申请。几天之后,基金会负责人的回话非常令人振奋,他说他们愿意促成这件事。

于是,我立即向梵蒂冈方面告知这个好消息,没过半天,就收到了他们的回复 :几个小时之前,一个国际机构已经决定为此捐资。啊呀 !我们与赞助机会失之交臂,也失去了一个用长城联系中梵两国人民感情的机会 !

然而,这次失败也意味着我的旅程没有结束,它提醒我,最好的旅程从来不会到达一个明确的终点,我将竖起耳朵,睁大眼睛,继续寻找万里长城故事的精髓。

作为《长城的故事 :影响历史的 50 件文物》的 “加演剧目 ”,我十分高兴地与读者分享我从这幅《波吉亚长城古卷》中学到的东西。我的研究就像是一次情报搜集 ——居家制作一幅缩印图,它的母本罕见地展示了长城的大部分景致,行踪是如此神出鬼没,藏身之处又是如此出人意料和触不可及。

下面我们共同来欣赏这个“加演剧目”——教廷之旅——《波吉亚长城古卷》

说明:《波吉亚长城古卷》(内文简称《古卷》),绢本设色, 775X38厘米,绘

出了西从甘肃嘉峪关东到山西大同的长城。

意义:唯一知晓的卷轴式长城地图

来源:清康熙年间(约 1695年)绘制, 1700年前后由耶稣会传教士获得并带到罗

马,最终卡迪诺 .斯蒂凡 .波吉亚( Cardinal Stefano Borgia)收藏在意大

利 Villetri自己的家庭博物馆里

当前状况:梵蒂冈人类学博物馆东亚展厅

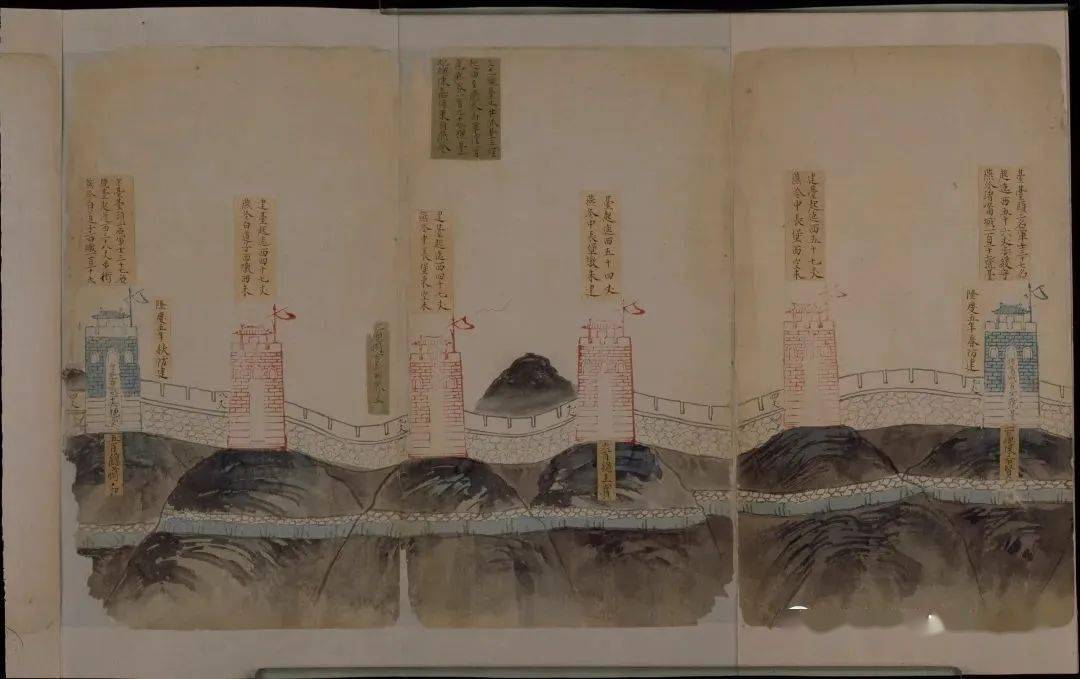

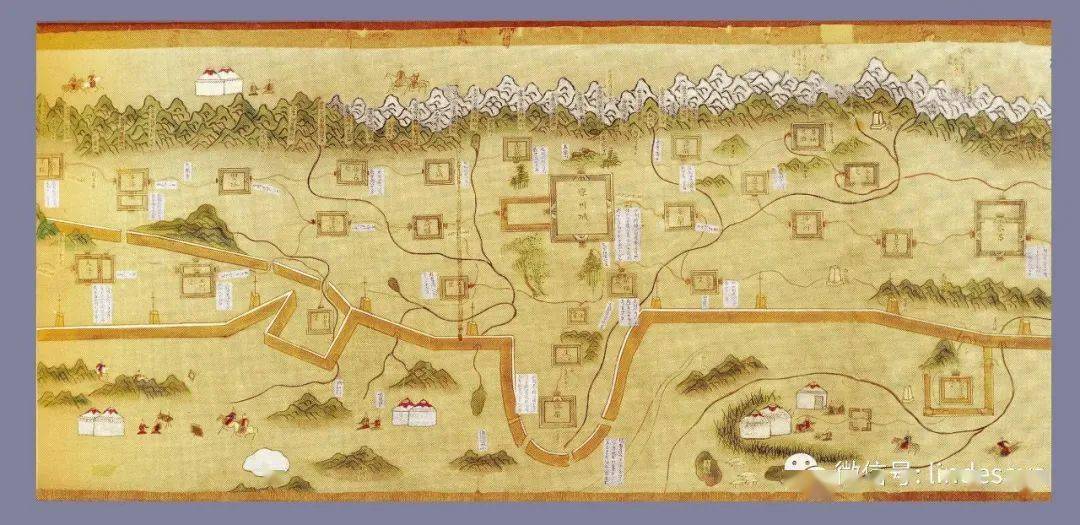

作为一幅长卷轴式地图,最方便的欣赏方法是从一头开始,一边往前展开卷轴,一边卷起已经看过的部分;一部分一部分地看,就难免来回翻看。但是要想欣赏到这幅绢本设色长城全景地图的卓荦之处,最好还是把它从头到尾全部展开,细细观察。于是我拼接了这幅长 1.62米的缩印版地图。

虽说《古卷》上没有标题、印章、日期、图说或绘画者的真名实姓,但这幅地图的身份和价值是显而易见的:这个连续不断的线性军事防御工事,位于全图的中心部位,周围是山川与河流等鲜明的地标。地图中的各种元素似曾相识,但正方向十分诡异。一个很小的汉字 “北 ”,标注在图的下方边缘,说明该图的方位不是通常地图上的标注法:上北下南,而是相反 ——上南下北。河西走廊位于地图的右边(西边),黄河大拐弯位于中间区域,山西位于地图的左边(东边)。很明显,地图的 “脊柱 ”是明长城,但仅表现了整个长城的四分之三:从甘肃嘉峪关到山西大同。

这幅《古卷》以全景、长卷式的展示方式和绘画细节,让人身临其境。它窄长的尺寸更突出地强调了它所关注的焦点。和大多数地图一样,这幅《古卷》的绘制者也采用了俯瞰视角,令观众面对这幅地图,会有一种沿着长城飞跃华北干旱的黄土地的体验。无论何时俯视,你都能看到长城。

这是一幅独特的条状长城地图。它是一个杂糅了科学和艺术的具有示意性质的特殊地理产品。为了展示的需要,绘制者打破了一些绘制地图的老规矩,简化了 “飞行线路 ”。长城被压缩、抻长、拽直。地图的比例,特别是黄河以东一带,非常不准确。

与以往传统的地图一样,这幅图留出了足够的空间,用以标记和说明制图者所要表达的一切。在长城的内侧,你能看到一长串的矩形城堡和敌楼等军事设施;在长城的外侧,游牧民的生活状态,如营地中的帐篷、放牧中的马匹和骆驼等牲畜、正在风干的牛羊肉、水井的 “黑窟窿 ”;在一个地方,你会看到男人们坐在地毯上,而在另一个地方,则看到女人舞蹈的场景,这一切都用鲜亮的色彩和精细的笔触表现出来。这些场景与我们原先所见的边疆作品中以中原为中心, “贵中华、贱夷狄 ”的刻板印象相去甚远。《古卷》还使用了双面透视的手法,展现了长城两侧的人们的和谐相处、相互尊重,而非文化冲突的景象。这似乎传达了一个信息:局势发生了变化。

在早期的长城地图,给人以游牧民族遭受歧视的印象。比如宋代的《华夷图》(参见文物十三),游牧民族被冠以 “ 夷 ”(野蛮人)的标签;再比如明代的《九边图》(参见文物三十七),将长城以北的游牧民描绘为住在 “巢穴 ”里的野兽。而这幅地图的语言和图像就客观得多,其所描述北方民族的信息也更多,定格了一时的和平。长城内的城堡里,仍然驻扎一定数量的守备部队,由各级官员统领,这无疑是为了行动的需要,已经做好了立即出兵的准备。

在《古卷》的牧区一侧,可以看到几种新式的营地,有并排而立的毡帐,还有的在帐篷外筑围墙。这些牧民不仅在边境贸易中获得生活必需品,他们的生活方式似乎也在悄悄地发生变化,变成了半游牧、半定居的形态。这使我想起了近来前往蒙古国首都乌兰巴托时见到的情景:游牧民聚集在高楼林立的城市周边,建起数以万计的白色蒙古包,形成世界上最大的帐篷营地。这种现象是好是坏,我们先不去论断。再回到长城地图的话题,游牧民族生活方式的变化,为长城这本历史大书续写了新的篇章,农业文明与游牧文明的 “双边关系 ”,翻开了新的一页。

《古卷》还有一个细节值得注意,那就是在这幅绢质地图上布满了 “标签 ”。这些由地图使用者贴上的纸片不是固定的说明,而更像是 “便签 ”,上面的信息是可以随时更改的,比如驻军数量的变化,或者最新的游牧宿营地变化情况等等。其上的一张标签告诉我们,在肃州(今甘肃酒泉)驻军 3000人,由一名总镇、几个游击将军、备守使和其他各级军官统辖,根据河西走廊地区的标签统计,这里是整幅地图中军事力量最强的地区,驻兵加在一起高达 25000人。

但在游牧民一侧的一个 “标签 ”上写着这样的内容:在哱啰口外驻扎有添巴各部落由噶尔丹汗控制。噶尔丹名字的出现让我们确定了《古卷》的年代。他出生于 1644年,在 1670年成为准格尔(西蒙古)的大汗。他控制着包括今新疆一带在内的广大西部地区,直至 1697年。

这大概是一张绘制于 17世纪晚期噶尔丹汗在位时期的军用地图。它展示了长城与其内侧各城堡的关系。它似乎是在噶尔丹汗统治时期绘制的,那是在 17世纪末,即明朝灭亡半个世纪之后。康熙皇帝在这个时期已经放弃了维护明朝遗留下来的长城。这幅地图绘制的大致时间是 1670-1697年间,绘制该图的用意何在?谁在使用这幅地图?

1691年,有一份给清朝工部申请资金修缮古北口长城的奏折,康熙皇帝未予批准,他认为这座建筑没有什么用处。康熙曾经在经过古北口前往承德避暑山庄的路上,阐述了他 “以蒙古为藩屏 ”的边境政策: “我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。 ”

地图上多处提及噶尔丹大汗。我们得承认,这幅地图并不是为了表现长城本身而绘制的,它的主要用途在于监视噶尔丹汗及其各部落的活动。长城只是准格尔部活动范围内的一个地标而已。长城敌台早已人去楼空,曾经坚固一时的壁垒不断崩解,尽管还能见到实体,但已经变成了 “鬼墙 ”。但它至少还可以当作西行的 “高速公路 ”使用。

至于为什么这幅地图上只显示明长城的四分之三的问题,我是这样认为的:中国的新统治者对辽东一带的森林、高山、深谷和平原了如指掌,但山西以西的黄土高原是他们的陌生之地。这幅图越往西越准确,就是要把注意力集中在清朝满人所不熟悉的地域,用于指导西部的军事防御计划与后勤补给工作。

令人惊讶的是,全图没有出现清朝的官方文字 ——满文。一种解释是,于 1673-1681年间,清朝当时正在集中精力平定南方的 “三藩之乱 ”,而西北边防的重任仍然主要落在当地的绿营汉军身上。我们猜测,这张地图的使用者主要还是兵部和绿营的汉族官员。

噶尔丹治下,跨越内亚草原、高山和大漠,占据长城以西到今天哈萨克斯坦之间的广大地区的所谓 “准格尔汗国 ”,是草原帝国的绝唱。噶尔丹野心勃勃,妄图向东扩展,将整个蒙古大草原变成他的附庸,这对归附清廷的蒙古各部造成了威胁。 1696年,康熙皇帝御驾亲征噶尔丹,并在乌兰巴托以东的宗莫德取得了决定性胜利,成为康熙皇帝最重要的武功。次年,噶尔丹兵败自杀。这次胜利终结了准格尔部的扩张,并将包括今天蒙古国和哈密以东的准格尔旧地纳入清朝的版图。

曾经作为边疆防线的明长城(如今矗立在疆域更为广大的清王朝的内陆)变得多余。与此同时,这幅无名的《古卷》也无法展现清朝通过文化融合的手段所进行的娴熟的政治博弈。机缘巧合之下,《古卷》拥有了一个洋名 ——《波吉亚长城古卷》。

从视觉效果上看,这幅地图是我的文物地图系列里最有魅力的一幅。不论尺寸还是信息量都属于上品。然而,这幅具有很大误导性,并且极为罕见的地图,研究它的人却是凤毛麟角。我找到的只有荷兰地图学家梅耶斯在 1956年撰写的唯一一篇研究文章。

《波吉亚长城古卷》的名称来源很简单,只是因为它由一位耶稣会传教士获得并带回罗马,之后被卡迪诺 ·斯蒂凡诺 ·波吉亚( Cardinal Stefano Borgia 1731-1804)收藏。卡迪诺收藏古董的兴趣,来自对罗马皇帝屋大维( Octavian,公元前 63—公园 14)的敬仰。这位皇帝 “用最珍贵的东西装饰他的贡献,因为它们既古老又珍贵 ”;卡迪诺的收藏热情,让他把老家山区小城维莱特里的祖宅 “波吉亚宫 ”变成了 “欧洲珍宝馆 ”。据说他的收藏言简意赅地见证了一种普世和百科全书式的文化,并且热情地敞开大门,欢迎全世界不同信仰和国籍的学者前来研究。 “波吉亚宫 ”的收藏,在当时的欧洲无人能比。德国诗人歌德就是波吉亚收藏馆的常客,在他的日记汇编《意大利游记》中就曾经提到过这批藏品。

《古卷》也展开了著名的意大利之旅。 1804年卡迪诺 ·斯蒂凡 ·波吉亚去世之后,他的大部分波吉亚藏品作为遗赠,由梵蒂冈接收。波吉亚是一位有名望的收藏家,同时他还是圣宣会(西班牙语 Sacra Congregatio de Propaganda Fide,教廷的一个办公室,负责收集传教士带回罗马的文物和艺术品)的秘书。这幅地图可能在 1697年噶尔丹去世之后被解密,最终落入了与清朝皇室关系密切的耶稣会士手中。随着大清国西部威胁的消除,这幅地图的使命也就终结了。 1708年,康熙皇帝就开始指派一些传教士测绘长城和整个清版图的地图(参见文物四十二)。这应该是在他们获得《古卷》之后的事。综上所述,《古卷》最有可能进入意大利的年代是它诞生 10年之后的 1705年前后。

1962年,《古卷》最终在地球另一边的梵蒂冈落户,与米开朗基罗、拉斐尔和雷奥纳多 ·达 ·芬奇等名声享誉世界的艺术巨匠的作品在同一屋檐下展出。大师和他们的作品与这幅《古卷》及其作者形成了鲜明对比。后者所表现的是,一座由无数无名艺术家创作的全世界规模最大的 “建筑艺术作品 ”。

2019年5月28日,北京故宫博物院与梵蒂冈博物馆合作举办的 “传心之美:梵蒂冈博物馆藏中国文物展”在故宫神武门展厅开幕。本次展览首次将梵蒂冈博物馆收藏的中国文物带回中国展出,策展团队从梵蒂冈博物馆的藏品中精选出78件展品,这幅地图就包括在其中。在阔别家乡三百年后,《古卷》 回到了故土。展柜中长卷的右端悬挂着朴素的展览说明:“《长城图》,清康熙(1662-1722),绢本设色”。