风萧萧_Frank

以文会友礼乐协同:华夏文明传播的范式及其功能展演

2018-11-23 谢清果 林 凯 新闻与传播评论(辑刊) 2018年6期

?https://core.ac.uk/download/pdf/323960036.pdf

一、前言

文明是人类社会不断发展进步,逐步摆脱野蛮和落后的生存状态,它随着时代发展而呈现不同状态。[注]有关文明与文化的概念界定,学术界没有一个确定的说法。从中国学者对文明的定义来说,有积极成果说、进步程度说以及价值体系说等。(杨海蛟,王琦在《论文明与文化》一文中对文明与文化的定义进行梳理总结。该文发表在《学习与探索》2006年第1期)笔者在本文中探讨的是中华文明的传播与发展,因此,从社会纵向发展角度来说,文明是人类起源之后,逐步摆脱野蛮和落后的生存状态,推动社会向前发展所形成的能力或状态,是进步的一种标志。而文化应该是人类社会生存发展过程中所凝结成的所有物质和精神成果。一般来说,只有进步文化才能积淀形成人类文明。关于二者的运用,举例来说,儒学是文化,佛学是文化,道学是文化,而人们只能将根据儒学、道学、佛学衍生出来的礼乐形式与庙堂建筑称之为文明。(此例引自林剑的《文化与文明之辨》,发表在《学术研究》2012年第3期)本文认为华夏民族能够创造并使用礼乐等形式来传播信息,从而体现了华夏文明传播的一种独特样态。华夏文明是中国古代几千年来积淀的结晶。在华夏文明传播过程中,中国古人通过文字创造、文学作品书写,礼乐传唱、制度设计、民俗活动举办等各种形式传播中华文化,书写历史,赓续文明。

中国儒家的礼和乐是中华文化传承的两种特殊而普遍的载体形式,是中国古代社会生活的重要组成部分,更已内化为现代社会生活的基本规范。中华民族遵行礼的同时配以乐的表演,并在二者的协同中传播特定的礼和乐的内涵,不断续写和丰富儒家的尊卑有序的核心思想,展现儒家行中和之道的核心精神。对此,余英时先生曾说道:“我们可以断言,离开了古代的礼乐传统,儒家中心思想的发生与发展都将是无从索解的。”[1]更进一步说,儒家的礼乐文化折射出中国文化的特质,正如牟宗三在阐释中国特质文化时所说:“这整个的文化系统,从礼一面,即从其广度一面说,我将名之曰:礼乐型的文化系统,以与西方的宗教型的文化系统相区别。”[2]中国的文化系统作为一种礼乐型的文化系统,她注重的是教化与感化,不同于神学的训诫传统。在中国历史发展的长河中,礼乐协同以其特有的展现形式而源远流长,形成蔚为壮观且一以贯之的和不断推陈出新的文化系统。可以说,礼乐的协同演进,是华夏文明发展的独特表达,更是华夏文明传播的一种特色范式。

中国社科院的杨瑞明表述“文明传播”(communication of civilization)的概念内涵如下:“在一定历史时期,不同文明和不同区域的特质文化,通过一定的传播方式或传播媒介进行沟通互动、交流融合,获得传承延续与发展跃迁的内在秩序与过程。”[注]这是杨瑞明为应中国社会科学院新闻传播研究主持的新闻学与传播学名词审定委员会邀请所写的词条。目前这个词条还未正式发布。特此致谢。在杨瑞明看来,文明传播是不同特质文化的沟通、传承、交融与发展的过程。这些特质文化在经过历史积淀之后而逐渐形成各具特色的文明形态。这里提到的沟通、传承、交融、发展的过程实际上也说明了“文明”具有可传播的这一特征。正如笔者曾撰文指出:“文明”自身就是个传播观念,因为文明本质上是探讨人如何与自然、社会以及自身身心、国家与国家之间如何和谐共处的问题,文明就是人意识到人应当以人的方式来对待这个世界的一切,因此“文明”正是“人的方式”的标识和结晶。[3]以此看来,华夏文明传播的范式之一——礼乐协同,其强调人的主体性,并以建构、维系和升华人和社会其他主体关系为目标的整体传播活动则可视为华夏文明传播特征的一个重要体现。对此,我们可以对华夏[注]本文中涉及“华夏”“中国”“中华”等概念,三个概念有一定相似,也有一定区别。黄星民在《华夏传播研究刍议》(《新闻与传播研究》2002年第4期)一文中认为,“中国”“中华”涵括古今,可以指今天的中国,也可以指古代中国。而“华夏”常常特指古代中国,它并不仅仅只是个地理概念,还包括中华民族的祖先及其文化。詹鄞鑫在《华夏考》(《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2001年第5期)一文中提到,现代我们一般用“中华”“华夏”来代表中国各民族,而“中国”是一个地理概念,也表示中国各民族。综合来看,本文中,中华文化指的是中国古代各民族文化,而中国文化则是包括古代和现代整个中国文化系统。文明传播的范畴做一个界定:华夏文明传播是以中华文化精神为核心内容,以中国传统传播媒介或符号为载体,以吸纳社会各阶层、其他民族或地区为多元一体的文明共同体为目标,在交融、合作、传承中,以期达到教化、融通,从而构建起一个共存共生的和谐社会关系的信息传播过程。可以说,华夏文明传播充分体现了儒家倡导的在“和而不同”与“礼之用,和为贵”间保持必要的张力的思想理念,即既强调礼的社会规范性,又关照到个体的自主能动性,体现了一种以人为本的人文主张,正如毛峰认为:“孔子之社会理想,从人道主义出发,以人文主义为旨归。”[4]而这种人文主义的旨向更注重人的情感的表达和抒发,注重在和善对话中取得“随风潜入夜,润物细无声”的传播效果。可以说,中国传统社会的传播方式往往带有情感偏向的特质。推而言之,礼乐协同的华夏文明传播实践正是催生中华民族情感取向传播范式的内在机理,本文从文明传播的视角来探讨礼乐协同何以展演出其特殊的传播功能。

二、礼和乐协同:华夏文明传播的符号表征和运作形式

《礼记·曲礼》中提到:“鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。令人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎!……是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。”[5]古人认为人正是通过对礼的学习,承受礼的教化而成其为人,这是人与禽兽区别,而也只有人类能够通过制作礼乐等符号系统进行传播交流。卡西尔认为:“我们应当把人定义为符号的动物(animal symbolicum)来取代把人定义为理性的动物,只有这样,我们才能指明人的独特之处,也才能理解对人开放的新路——通向文化之路。”[6]由此看来,人能够制造符号,并能有意味地使用符号,才能编织有意义的网络,构造人类文化。古代社会中的礼乐是君王或君子传递教化思想或统治规训思想的一种重要的符号形式,它不仅存在于统治阶层,更延续和深入到百姓生活中。人们在这些礼乐符号所构筑的意义之网中按照一定的等级秩序构筑特定的生活场域和生存空间。当然,应该注意的是礼和乐作为两种不同的符号,其间需要彼此的配合、协调、共融才能在协同运作中准确传达特定的思想内涵。华夏民族以其高明的智慧创造礼乐符号,设计礼乐协同运作形式,生成和谐美好的情境,并在此情境中塑造和演绎华夏文明的传播形态。

(一)礼和乐:作为华夏文明传播的符号表征

《周礼·大宗伯》将礼分为五种:吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼。[7]在不同的时间和空间中采用不同的礼,而且这些礼具有不同的规范和表现。譬如,礼的要素包含有礼法、礼义、礼器、辞令、礼容、等差等几项。[8]这其中包括礼仪的规则和程序的固定安排;对礼仪包含的内涵和精神的阐释;礼仪所用器皿的选择和分布;引导和推进礼仪所配置的交流言语;礼仪过程中所展现的仪容仪表以及社会各阶层遵守有等级差别的礼仪。同时,这些元素之间相互衔接,在一定的秩序中表现特殊的意义。实际上可以将礼看成是一套表征符号,具有交流和沟通的功能,它具有一定的规范性,可以提供一套行为符码,同时又具有开放性,能够让参与者、传播受体进行解读,从而形成一个交流系统。[9]而礼乐中的乐,不仅只是音乐,还包括诗歌、舞蹈等艺术形式。[10]乐的演奏和表演需要一定的乐器、表演服饰、表演程序等,体现一定的等级要求,可以说,乐也是一套能够配合礼,传达思想内涵,沟通传者与受者的符号系统。

(二)礼和乐协同:华夏文明传播的一种运作形式

礼和乐作为两种不同表现形式的符号,在相互配合中传递特定的意义,形成传播华夏文明的一种特殊形态和关系。关于礼和乐之间的地位和关系在中国古代史书中都有记载和论述。有观点认为,礼是处于主导地位,而乐则是一种附属,没有独立地位,譬如《左传·文公七年》记载晋国卻缺之言:“无礼不乐,所由叛也。”[11]这说明,没有礼便不会有音乐,也就没有快乐。[12]中国儒家倡导“三纲五常”伦理道德,将礼置于重要的地位,是儒家对其在道德规范和伦理建设上的考量,在封建社会中起到维持秩序的重要作用,乐则为辅助形式。而根据《通志·乐略》记载:“礼乐相须以为用,礼非乐不行,乐非礼不举。”[13]这说明礼和乐是相互作用、互不分离的两种符号形态,而且凡用乐,必与不同类型的礼制或礼俗仪式密切相关,成为仪式的有机组成部分,显示出其独特作用和地位。[14]《礼记·乐记》记载:“乐由天作,礼以地制。”[5]这说明了二者同等的地位。彭林认为,在儒家的礼仪文化体系中,礼与乐相辅相成,两者的关系形同天地,密不可分,甚至可以说,没有乐的礼不是礼,没有礼的乐不是乐。[8]笔者以为,礼和乐是在儒家文化中两种不可割离的有序结合的符号系统,而且必须二者相互配合才能完整准确传递信息,是不分主次和创新性的运作,也即礼乐协同[注]笔者以为,礼和乐地位是等同的,而且需要互相配合才能展现和传播一定的思想。协同意在表明礼和乐相互协调,合作运转。礼要有乐配合,乐要有礼引导。所以将这种关系称为“礼乐协同”。这种协同形式在《礼记》中多有记载。如《礼记·仲尼燕居》中记载:“两君相见,揖让而入门,入门而悬兴,揖让而升堂,升堂而乐阙。下管象、武,夏龠序兴,陈其荐、俎,序其礼乐,备其百官,如此而后,君子知仁焉。行中规,还中矩,和、鸾中‘采齐’,客出以‘雍’,撤以‘振羽’,是故君子无物而不在礼矣。入门而金作,示情也。升歌‘清庙’,示德也。下而管象,示事也。是故古之君子,不必亲而相与言也,以礼乐相示而已。”(孙希旦:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年,第1269- 1270页)这段话说明在君子相见的礼仪的程序中要有乐的协调配合,由此来传达情、德、仁等思想内涵。礼乐成为君子交流沟通中的超越言语的一套符号系统。当然除此之外,《礼记》中也有很多关于不同礼仪中采用不同乐的记载。在此就不一一列举。。《礼记·乐记》中说到:“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。和故百物皆化;序故群物皆别。”[5]实际上,这一表述准确揭示了礼乐的本质和精神内涵,也即它们代表了一种人与人、人与自然、人与社会之间和谐发展的秩序,在礼仪展示和乐的演奏中传达出对太平盛世、和谐安宁的一种向往的精神内涵,由此以礼乐的协同运作形式传播着华夏文明。

三、礼乐协同的内在机制:华夏文明的情感传播与交流

纵观中国历史,中华民族能够在历史演进中始终凝聚在一起,华夏文明始终能够得以延续而不中断,其中很重要的原因在于中华民族拥有共同的道德情感。这是中国儒家文化的特质,也是华夏民族共有的精神象征。礼乐作为传承儒家文化的表征符号,一方面能够以其特有的形式激发受众的情感;另一方面,礼乐蕴含的仁义等是中国人主要的基本道德情感,奠定人们相互认同的基础。以此看来,礼乐协同实际上是通过情感来维系日常生活中各阶层、各伦理主体(君臣、父子等)的关系,保证道统观念和社会秩序得以维持,由此推动着华夏文明的情感传播实践,这是礼乐协同运作的内在机制所在。李泽厚曾表示,孔子或者说儒家的智慧体现在,把人的情感心理消融在人与人的世间关系之中,让宗教的规训力量渗透到世俗伦理和日常心理的综合统一体中,而不必去建立另外的神学信仰大厦。[15]

(一)礼乐协同的情感传播特质

从礼乐作为符号的表征系统及其在日常生活中的运用来看,礼乐协同运作是一种显在的传播形态,它是一种大众传播模式,具有明显的情感传播特质。所谓情感传播是指传播活动主体思维采用情感逻辑的结构和指向方式,通过情感主体活动影响受众,以情感为基础和传播媒介力求达到传播活动的目的和需求。[16]在中华文化语境中,中国古代圣人、君子、师、士等作为传播主体,将情感附着于礼乐等形式,实现对象之间的互动交流,达到一定的目的和需求。这呈现了华夏文明传播的情感特色。

儒家历来重视人(仁)的引导和培养,情感则是人立足于社会的重要内在性情,因为情感,且只有情感,才是人的最首要最基本的存在方式。[17]孔子最了不起的贡献就是从人的基本情感出发,发展出一套关于价值的知识,这是儒家思想能够传承两千年的内在原因。[18]在上文论述中,我们看到儒家对礼乐的推崇就是因为礼乐之于人的重要性,更进一步说,礼乐源于人的情感,也是对人的情感尤其是道德情感的激发和规范作用。人情是礼的根源,礼是缘情而作。[12]《论语·八佾》中记载:林放问礼之本。子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”[19]在孔子看来,礼之本应该简朴,在丧礼中要求有真情实感的流露,要真正有哀伤的情感。人的真实情感成为礼的根本。反过来看,人通过礼来表现情感,正如《礼记》中谈到的“君子礼以饰情”[20]。当然,在行礼过程中诸如礼容,即礼者的体态容貌等,也为行礼时所不可或缺[8],它们是展现情感的符号形式。总的来说,礼既是情感的一种载体,又是一种规范。正如《礼记·檀弓下》中所记载:“礼有微情者,有以故兴物者,有直情而径行者,戎狄之道也。礼道则不然。人喜则斯陶,陶斯咏。咏斯犹,犹斯舞,舞斯愠,愠斯戚,戚斯叹,叹斯辟,辟斯踊矣。品节斯,斯之谓礼。”[20]这说明人的情感的表达需要礼的激发和约束。而乐更是人的情感表达的一种符号形式,来自生命个体的内心。苏珊·朗格曾说过,音乐能够通过自己动态结构的特长,来表现生命经验的形式,情感、生命、情绪等组成了音乐的意义。[21]对此,《礼记·乐记》中有许多记载,譬如,《乐记》说:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也,感于物而动,故形于声。”[5]“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。”[5]“凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文,谓之音。”[5]而《荀子·乐论》中也有记载,“夫乐者,乐也,人情之所必不免也,故人不能无乐。”[22]这说明人的情感是乐的根源,乐是表现情感的一种特殊的方式,是人的感情的需要,综合起来看,儒家认为礼乐之根本在于人之情。[12]

儒家是注重人性的发展,从某种意义上说也是注重人的情感的抒发。但是应该看到,在中庸思想指导下,礼乐协同在情感表达方面追求的是中和的境界,也即是对情感进行适中的规范。《论语·八佾》中谈到《诗经》中《关雎》这首诗歌表达的情感,是“乐而不淫,哀而不伤”。[19]也就是情感要适当地抒发。此外,《荀子·乐论》中也谈到“乐合同,礼别异”。[22]就是强调礼应该按照不同等级不同环境进行变化,乐则要讲求和合,也即乐的根本原则是“合同”“中和”,即和谐。人的情感活动只有处在和谐的状态,才能感受到快乐。[17]总的来说,在情感上克制自己,同时实行适当的礼仪,最终实现“仁”。

从礼乐协同中所携带的人的情感属性来看,儒家注重对人的道德伦理建设,将自然规律人伦化,建构起控制人的情感的礼乐文化。或者说是以人为核心,从人出发,深入人的情感来控制人。[23]从而凸显对人的主体性的尊重,充分体现出了“人”的自我意识的觉醒和对于“人”的本质的认识及终极关怀。[24]从人的主体性入手,而情感又是人的重要存在基础,因此,中国儒家文化从礼乐协同中实现对人的情感的激发和规范,实际上是对人的道德约束和对人的精神引导,从而实现社会秩序的稳定,这是儒家智慧,也是中国文化中凸显的情感传播特征。总的来说,“礼乐之统,管乎人心矣。”[22]由礼乐来管控情感,强化人性情感的教育,并以之作为社会根本,形成了华夏文明的重要传统。[25]

(二)情感作为社会传播媒介的呈现

中国文化是情感特质文化,它讲求仁爱的道德情感,其缘由在于中国古代先贤对人的主体性的强调以及对人性的管控,也就是说通过凸显人的社会主动性以及对人性中情感的引导和规范可以化解一切社会问题。笔者以为,不管是通过何种形式和媒介,传播的最终目的是实现人的交流和沟通,维护各种社会关系,而从人的情感出发并以此为媒介则能更加有效促进交流和传播。可以说,人也是一种讯息,人的言、行、情、思对传播效果的产生都发挥着中心作用。[26]情感作为媒介是人际关系和社会大众传播中最为有力的耦合剂和绞和力,能够有效连接各人群关系。

在中国儒家文化中,礼乐协同所表达的是人伦精神,或者说是道德情感。这种道德情感是根植于社会的各种关系中,以情感互动推动和维护社会关系,是社会互动和传播的重要媒介。在丹森看来,情感互动包括有共有的感受、情感的传染、情感的同一等形式。[27]情感作为一种媒介在中国社会传播过程呈现,形成特有的情感传播和交流形态,或者可以说,情感也是一种由独特的语言构成的交流系统。[28]其一,从内向传播角度看,情感作为媒介在社会传播和互动过程中要求每个人的内心都要有基本的道德情感,对事物有一个基本的价值判断,也即对某个道德情感有基本的认知和感受,形成一套可以指导社会行动的道德思想体系。正如孔子所倡导的“为仁由己”。其二,在人际传播中,一个人的情感变化必然引起对方情感的刺激和响应,如在互相行礼过程中,双方的情感实现互动和感染。其三,在社会大众传播活动中,如在仪式中行礼奏乐的过程是情感传递的过程,是受众对某一种道德情感的认同和共鸣,受众通过这种情感而聚集在一起,实现对情感从内心到外在行动的感悟、认知和认同,并进一步得到巩固和强化。概括来说,情感传播需要的是自我内在的感悟和情感的触动,内化于心,然后诉诸(感染)旁人,进而通过个体之间互动而且外化于社会环境,在社会大众中扩大传播和影响,它是一种具体、现实的“情感理性”[17],从而形成华夏情感传播体系和生态。可以看到,情感既包含个人意义的主观体验,又包含社会行动的现实性。[29]一方面,儒家倡导的道德情感是人的生命体验的一个部分,另一方面,也是来自中国传统社会的培育和传承,形成在礼乐协同引导下的情感传播体系。史华罗说,基于遗传和文化,情感协助建立了一个人际之间、集体之间交互作用的系统,同时也被交往的礼仪和规范所制约。[28]这恰到好处地描绘了中国文化的情感传播特质。

人是情感的存在,情感对于人的各种活动具有重要影响和作用,甚至起决定性作用。[17]正如丹森认为,不仅个体间的联系是通过情感性存在的,而且他们只有通过情感性才能相互认识和了解;人类的认知、思想和生活的意义不仅在情感性中得以实现,而且它们作为理解和解释的过程,其本身就依赖于个体在领会对象及别人行为的意义时所具有的情感性感受。[27]在中国儒家文化语境中,个体之间以及个体和社会之间的特殊关系,是通过道德情感来维系的,将“情感”作为一种媒介,以传播的视角看待情感在中国古代社会中的政治、文化、经济等各领域的影响,揭示情感作为媒介在华夏文明实践中发挥的枢纽、联结作用,甚至作为个人与社会之间交涉的场所以及将人们团结在文化中的一种黏合剂。[注]Sally Planalp在Communicating Emotion:Social,Moral and Cultural Processes一书的首页对情感交流的总结性介绍。这不仅能够让我们看到中国儒家文化传播的独特面向,而且能够彰显中华文化在社会中传播以及华夏文明在中国社会传承的内在机理。因此,我们可以说,礼乐协同实质上是激发和引导人们的情感交往实践,使人们的情感表达与交流能够让彼此达到和谐共生的崇高目标——生生之德。

四、礼乐协同的功能和意义:文化习得与文明的传承

上文,我们既阐述了华夏文明传播的礼乐协同的形式,也剖析了礼乐协同本质上是一种以仁义廉耻等为情感媒介的交流系统,换句话说,是以崇高的道德感召力,吸引族群产生和传播共同体意识。在此过程中,儒家文化自身也得到了有效的、深入人心的传播。因为从个体而言,在礼乐协同活动中得到精神体验,从而将礼乐承载的内涵内化于心;从社会整体而言,以中国儒家文化为代表的华夏文明依托礼乐协同而得到了传承,亦即在以情感为传播媒介的礼乐协同运作中,社会秩序得到有效维系,国家得到稳定管理,甚至在孔子的理想中可以实现世界大同。

我们知道,在世界多元格局形成过程中,世界各地因为经济、政治、种族、文化等各方面的差异容易导致冲突,对此,美国政治学家亨廷顿曾在其著作《文明的冲突与世界秩序的重建》中谈到:“文明之间最引人注目的和最重要的交往是来自一个文明的人战胜、消灭或征服来自另一个文明的人。”[30]这也是我们所熟知的“文明冲突论”。这种观点认为文明的交往是会冲突的,并导向消极的、不和谐的,这种看法是忽视人的主体性和人类基本道德情感的,或者说,是在交往传播过程中忽视乃至排斥文明传播、文明对话的技巧和策略的结果。华夏文明,尤其是中国儒家的观念是与此相反的。成中英认为:“对儒家来讲,和谐乃是实在界的基本状态和构成;而冲突则不隶属于实在界,它不过是一种不自然的失序与失衡,是没有永久意义的。在儒家的眼光里,这个世界是一个变化和发展的过程。不错,世界上的确有相异、相对、不合、敌视等现象,但儒家坚持:整个宇宙、人类社会、个人生活的大方向基本上是趋于和谐与统一的。”[31]在儒家的观念中,人类拥有共通的基本道德情感,从这一点来看,华夏文明是有人情味的、可沟通的文明,是兼容并蓄的文明,是能够基于人类共通情感而化解矛盾的文明。陈国明在《有助于跨文化理解的中国传播和谐理论》一文中认为,为了在传播过程中实现和谐,中国人归纳出一些指导方针,从内在角度看,人们必须能够将三个原则加以内化——仁、义和礼;从外在角度看,需要有三种因素加以对应——时、位、幾;此外从策略技巧上关系、面子、权力也是三个必要元素。[32]这些内在修行的理念和外在的技巧都充分说明了华夏文明传播的沟通性及其具有的建构和谐关系的功能。因此,在中国文化中礼乐协同作为以情感为媒介的华夏文明传播范式,其维系社会关系,构建和谐社会的功能显得尤为突出。

(一)感知和教化:自我的情感体验和礼乐化人

礼乐传播是一种大众传播[注]黄星民在《“大众传播”广狭义辨》(《新闻与传播研究》1999年第1期)中清晰地将传统“大众传播”概念无法贯通古今中外传播实践的理论问题进行创造性阐述与区分:“大众传播是这么种信息传播过程,它由一定的组织或机构向通常不知其名的分布广泛的受众提供信息和娱乐。当这个传播过程中使用了印刷和电子等机器媒介时,可以把它称为狭义的大众传播;当这个传播过程中使用了机器媒介或者传统的非机器媒介时,则可以把它称为广义的大众传播。”他认为礼仪便是一种非机器的大众媒介。后来,他又在《礼乐传播初探》(《新闻与传播研究》2000年第1期)中将礼乐传播阐述为一种大众传播形态,并从传播者、传播内容、传播渠道、传播受众、传播效果及反馈等方面进行阐释。此外,还在《从礼乐传播看非语言大众传播形式的演化》(《新闻与传播研究》2000年第3期)一文强调了礼乐传播的定期传播和多层传播的特点。笔者认为,礼乐传播的传播者利用礼乐作为媒介向社会大众进行信息传播,具有与报纸、广播、电视、互联网等大众传媒形式相似功能的大众传播样态。因此,就古代信息传播情境而言,礼乐传播是一种古代形态的大众传播方式。,其对象涉及社会各阶层民众。譬如“凡挚,天子鬯,诸侯圭,卿羔,大夫雁,士雉,庶人之挚匹”[5],这说明庶人能够凭借一定的礼物(“匹”)参加到礼乐活动中;再有“斯礼也,达乎诸侯大夫,及士庶人。”[33]当然,应该注意的是,与士以上的各阶层相比,庶人直接参与礼乐活动是非常有限的。[10]实际上,也只有礼乐能够推及普通民众(只是普通民众在礼乐使用的等级和规模上与上层社会有所区别而已),社会才能上下统一,秩序才能稳定。

一方面,通过礼和乐协同活动来达到对某种具体情感的感知,形成自我的情感体验,如丧祭之礼来表达对父母的孝顺之情、缅怀之情,运用各种朝觐之礼、乡饮酒之礼等形式化的礼仪程序来表达对君王、长者、客人的尊敬之情等。[34]当然,人类喜怒哀惧等各种细微的情感也能够在礼和乐的形式中得到感知,由此控制和规范自己的情感。这是华夏情感传播的重要逻辑起点。所谓“成己,仁也;成物,知也”[33],也就是说,古代社会对人的情感诉求,要求人具有一定的道德修养和人际知觉,或者是具有良好的情感感知能力。[35]另一方面,《论语·宪问》中提到:“文之以礼乐,亦可以为成人矣。”[19]此外,《礼记·乐记》中也提到:“乐也者,圣人之所乐也,而可以善民心。其感人深,其移风易俗,故先王著其教焉。”[5]从这些论述中我们可以看到礼乐协同的重要目的和功能在于通过情感感知,将仁义等儒家核心精神传递给社会民众,实现对人的教育感化的作用,培养他们的道德情感意识,从而归顺统治阶层的管理以及遵从中国文化规范的心理定向,形成中国儒家文化所塑造的仁者爱人的典范。而礼乐协同正是完成这一使命的基本途径,礼乐教化的推行、实施,可以发挥“赞天地之化育”的重要作用。[36]实际上,中国古代礼仪教化就是一种典型的情感社会化形式。[35]我们知道,个人感受不会出现在社会真空中,[37]必须有一定的社会传播情境,譬如,通过使用礼乐等符号传播来进行个体社会行为的建构。Eric W.Rothenbuhler认为,仪式(包括礼仪)是一种强有力的传播效果的形式,它通常是关于原始事物,利用我们的符号和意义系统中最深刻编码的逻辑,建立在最基本的信仰和价值观基础之上,这些仪式(包括礼仪)的特征使它比任何其他传播形式都有效。[38]实际上,仪式和传播的性质和逻辑类似,也即通过适当模式化的行为构成了超越行为本身的有效符号,[38]以此推进对人的教化和社会共同意义的建构。以道德情感为媒介的礼乐协同运作正是建立在我们最基本的信仰和价值观基础上,这也是礼乐进行大众传播的重要基础。

(二)仪式与传播:华夏文明的赓续和社会秩序的维系

法国著名汉学家汪德迈(Lion Vander meersch)曾说过:“礼治是治理社会的一种很特别的方法。除了中国以外,从来没有其他的国家使用过类似礼治的办法来调整社会关系,从而维持社会秩序……只有在中国传统中各种各样的礼仪被组织得异常严密完整,而成为社会活动中人与人关系的规范系统。”[39]从这里我们可以看到,中国儒家是极其重视礼的社会性作用。美国社会学家兰德尔·柯林斯认为,“历史上,最早关于仪式的社会学思考是由中国思想家做出的。孔子和他的追随者强调,礼仪表现对社会秩序至关重要。”[40]诚然,礼乐协同活动的更深层次的社会功能在于通过仪式传播活动来维系社会秩序的稳定,传承华夏文明。正如《礼记·效特性》中提到,“礼之所尊,尊其义也。失其义,陈其数,祝、史之事也。故其数可陈也,其义难知也。知其义而敬守之,天子之所以治天下也。”[20]这就是说,天子通过礼乐协同的展演以让民众知“礼义”,从而发挥“治天下”的功能,这是因为礼义就是社会等级秩序,一种生活传播的规范。[12]

仪式/礼仪(ritual)指组织化的象征活动与典礼活动,用以界定和表现特殊的时刻、事件或变化所包含的社会与文化意味。[41]仪式在中国文化中具有重要的含义和作用,在特定的时刻和场合由两个或两个人以上集聚在一起,进行富有文化意味的活动,分享共同的情绪或情感体验。中国儒家的核心精神都是通过这样的仪式和礼仪来传达的,本质上看它是一种仪式传播形态。[40]美国学者詹姆斯·凯瑞曾提出传播仪式观,认为传播是一种现实得以生产(produced)、维系(maintained)、修正(repaired)和转变(transformed)的符号过程。[42]传播是在社会中的一种互动,是一种文化行为,是符号互动和文化分享活动,“包括了对美学体验、宗教思想、个人价值与情感以及学术观念的分享——一种仪式的秩序(a ritual order)”[42]从凯瑞的仪式传播观来看,仪式在传播的过程中是通过极强的符号互动进行精神和文化的体验共享来实现人与人或人与社会的互动和交流的。仪式传播的目的,就是传承文化精神,维系社会关系。[43]具体来说,中国仪式中的礼乐协同需要的是人的参与,需要传播者和受传者,在礼乐符号的刺激和带动下,进入一种体验场域,在其中每个参与者都能感到自己和他人有着相同的体验,有着强烈的同在感,所有参与者都沉浸到共同的体验之中。[43]可以说,仪式本质上是一个身体经历的过程。[40]只有身体在场才能够深刻体会其中的氛围和感悟其中的意涵。在此过程中,一方面是情感的激发和扩散,通过对情感的共同的感知和认同而将在场主体凝聚在一起。在中国古代仪式中,人们可以通过仪式互动来增进对儒家所提倡的道德情感的深入体悟,从而由这种互动仪式再生出一种共同的关注焦点,一种共同的情绪,并形成群体的情感共鸣且根据道德规范将它们符号化。[40]以符号化的形式再次传播情感,延续象征意义,维持秩序。人们参加仪式活动可以改善自我的感情,而社会秩序则建立在这些感情之上。[44]由此,我们也看到了礼乐协同在情感社会化过程中的作用,也即情感不仅仅是一种个人体验,也是一种社会结构的设定。情感交流反映、表达、支持、挑战和修复社会结构。[37]因此仪式中情感作为社会传播的媒介重要性也在此得到呈现。另一方面,是对思想的领悟和对信仰的尊崇。这种思想的领悟和信仰尊崇是对中国儒家文化中的道德和伦理的自觉,是对中国特色社会关系的调整,并且是需要将之嵌入到日常生活实践中的,可以说,没有仪式和礼仪,个人的道德无从寄寓和表现,社会的秩序也无法得到确认和遵守。[45]也只有经过这一套象征意义的行为及程序结构来规范、调整个人与他人、宗族、群体的关系,并由此使得交往关系“文”化,社会生活高度仪式化。[46]以此让华夏文明在实践中得到传承,在交往关系的调整中维持社会秩序的稳定。

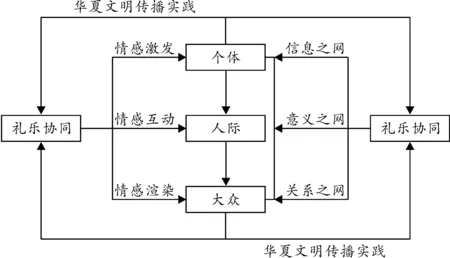

礼之本质是“序”,即等级、秩序;乐的本质是“和”,即和合、和谐。[47]余英时先生曾说:“中国的‘道’源于古代的礼乐传统,这基本上是一个安排人间秩序的文化传统。”[1]礼乐协同运作中仪式作为一种重要的形式,它能够展示一个时代的某种文化、某个社会的价值体系,[48]美国人类学家克利福德·格尔兹(Clifford Geertz)将之称作一种“文化表演”(cultural Performances)。[49]在这种表演中构筑一张关系之网[注]暨南大学姚锦云在“中国新闻史学会新闻传播思想史研究委员会2017年会暨第四届中外新闻传播思想史高峰论坛”中的“华夏传播研究工作坊”上提到过传播之网,指出其由三个部分组成,也即信息之网、意义之网和关系之网。,在这张网中礼乐向受众传递的不仅是礼乐的基本信息,也即是欢快、哀伤、严肃等表层情愫,而且传递内含仁义等中国儒家文化的核心精神,更重要的是以情感为纽带构建一张维系社会各阶层关系的网络,从而保证社会秩序的稳固和和谐社会建构。(如图1所示)

图1 礼乐协同:华夏文明传播范式及其功能

注:信息之网即礼乐表达或喜或悲的基本情绪,意义之网即礼乐包含的中庸、仁义等思想内涵,关系之网即受众凝聚、对话沟通、社会和谐。

五、结语

陈来先生曾说:“在礼乐关系上,重要的不是礼所体现的器物、装饰和仪节,不是诗歌、乐器和乐舞,乐所代表的是‘和谐原则’,礼所代表的是‘秩序原则’,礼乐互补所体现的价值取向,即注重秩序与和谐的统一,才是礼乐文化的精华。”[46]礼乐作为礼和乐的综合体,能够对社会实现整合的作用,[23]其实这也反应礼乐协同的重要性。笔者以为,中国文化中认为礼为主,乐为辅,虽然形式上这种安排是存在和确定的;但实际上,礼乐在传播中国文化的思想内涵上应该是要协同一致的,而不应有主次之分,只有统合于中国特殊文化语境中才能传达特定的含义,发挥特定的社会功能。同时,礼乐文化及其协同活动体现了中国传统哲学对于人的主体性的重视,并以情感为传播媒介强化人的道德意识和引导人的行为,体现以人为本,彰显人的价值。而恰恰是这种关注人的主体性而内含情感特质的礼乐协同运作是华夏文明传播能促进社会沟通、构建和谐社会的基础所在,也是华夏文明传播最终追求的目标。毛峰认为,文明传播的要义,在于公正而有序地播散文明的福利与价值。前者为社会公正,后者为社会和谐;同时他也总结了孔子的观点,即世界历史的核心、人类文明的奥秘存在于人的本性—“仁”之中。[4]这些都充分展示了华夏文明传播在化解社会矛盾冲突中具有可沟通性和人文主义情怀,是在世界范畴内能够包容不同文明的传播形态。礼乐协同促进了华夏文明传播,保证了中华民族生生不息,中华文化源远流长。此外,礼乐协同中形成的以情感传播作为一种在中国特殊文化语境中的新的传播形态,能够从特殊的视角展示和诠释华夏文明,在跨学科融合中形成中国特色传播理论,构建华夏文明的传播话语体系,丰富华夏文明的内涵,推进华夏文明广泛而深入的传播。