山外山

美酒+音乐走出阴影 ( 十四 )父亲的最后诊断

父亲“高高兴兴”的回到家,忙不迭的打开包,一样样掏出上火车前买的好吃的东西,嘴里不停的说:“快吃,很新鲜的,买时都是热的,现在也不凉,还有一点温温的”,父亲一个劲的往我们手里塞。而我们两眼望穿的盼他回来是想知道病情的诊断,可他就是打岔,没有一个正面的明确的回答。

(图片来自网络)都是我们喜欢吃的

我们忍不住了,用罢吃的方式逼父亲说出真情。父亲也是讨价还价的要我们必须答应他的要求,否则不说:

1)天有不测风云,人有旦夕祸福,任何事情发生都不能急,你们要懂这个道理;

2)面对现实,要接受现实,躲不开,逃不掉,要在苦难的现实中求生存;

3)往好的方面努力,但要做最坏的打算,最多就是一死,人早晚都会死,早死早托生,你们必须坚强,不许哭天喊地!

我们告诉父亲,我们一定会坚强,我们知道该如何面对可能会发生的事情,放心吧!

父亲讲述了这趟进城看病的来龙去脉,然后说:“我虽然没有得到最后的诊断书,但我知道我的日子不长了,我只希望能和你们愉快的度过最后的日子!如果看到你们因为我而每天愁眉不展,哭哭涕涕,那我会十分难过,百分责备自己,千分对不住你们,万分不能原谅自己!”

这以后,我们在父亲面前都装的很正常。母亲会到房后偷偷的抹眼泪,姐姐会与她的那群鸡和胖胖的大白猪哭诉她的痛苦。而我放学后就给父亲讲学校发生的事情,讲我在学校里的表现,如何优秀,考试考的如何如何好等等吹嘘一番。

在农村求学是很不容易的。读中学的时候,每天要走十余里的土路去公社的中学。冬天的时候,从家里走时穿的大衣、戴的帽子、手套、口罩,全副武装到牙齿,顶着狂风大雪走起路来,越走身上越热。走到学校时,眉毛和帽子的边缘都结成了冰霜,摘下帽子时,就像摘下热水瓶盖一样,全身的热气都从头顶上呼呼的冒出来。天暖时,遇上阴雨天,穿着到膝盖下的加高雨靴,有时会陷在深深的泥里,很难拔出,不得不拦住过路人帮助拽出来,有时,人出来了,雨靴却留在了泞泥里。

父亲心疼我每天上学太辛苦,对我说:“如果我的病好了,你就不要那么辛苦的去上学了,我完全可以在家教你,家教是完全可行的!我是非常棒的数理化老师,你妈妈是最好的国文和历史老师,我和你妈妈共同教你日语,我们可以关上门全家讲日语,一定能教会你。我还会教你英文,世界通用语吗,应该学的。虽然外语现在用不上,但是,将来肯定会有用的。我们会把你教出优秀的大学毕业生水平。”遗憾,父亲没能实现他的愿望。

母亲因为没有见到医生的诊断,总是不甘心,劝说父亲去“六二六”医疗队再试试。

老八路赶着马车带着父亲和母亲去了母亲做手术的医疗队。虽然,那里条件简陋缺少医疗设备,但是,那些被下放的医疗队员们都是真正的接受过正规教育的文革前毕业生,他们是有同情心、有良心、有职业道德的令人尊敬的医生。

父亲做了该做的检查和化验,又做了淋巴切片小手术。

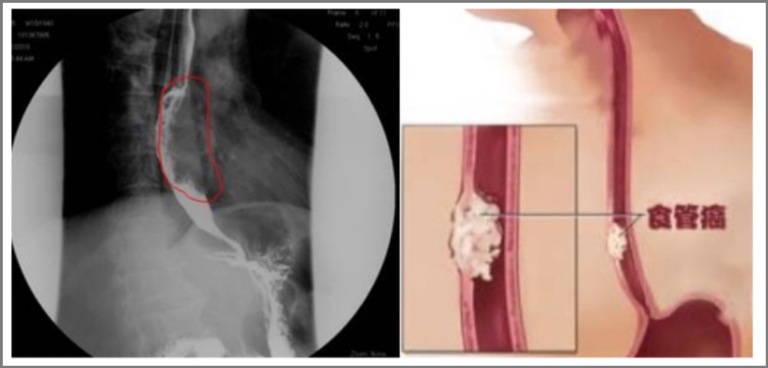

检查结果是晚期食道癌,已经没有手术切除的意义了。

(图片来自网络)

父亲回来后,当姐姐和我急切的问起检查结果时, 父亲是这样说的:“啊,就是我身体里的正规军细胞和土匪兵细胞正在激烈的交战,土匪兵的细胞非常活跃,积极好战,到处打游击,破坏瓦解正规军的细胞组织。目前,正大举进攻试图占领身体个个部位。”

天哪!都到了这个时候了,父亲还不肯说出 “晚期癌症” 这四个字,却很“轻松”地讲了这么一段话,让我们听起来好像这场发生在他身体内的细胞大战与他本人无关似的。

父亲的身体每况愈下。走路已经很吃力了,稀饭软面汤也难以下咽了。没多久就卧炕不起了,只能吃鸡蛋羹和牛奶豆浆之类的流食了。

我老爸被批成走资派, 挂痰盂被批斗, 这还不够, 还要大声说出自己的罪证, 大字报被贴满他的办公室墙上。。。好在他很坚强, 也就过去了。

按他说, 造反派让干啥, 就干啥。让说啥, 就说啥。。。

那个时候,有他的同事, 他的手下, 有上吊自杀的,有跳楼自杀的。。。

真是一言难尽。

还有和邻居小妹一起玩的, 说新村里某地方在搭楼台, 晚上有人被批斗, 我还要邻居小妹一起去看。被告知, 今晚被批斗的就是邻居小妹的爸爸和妈妈。。。