石貝的天空

靜心如水 怡然自得 清風匝地 花開花落

正文

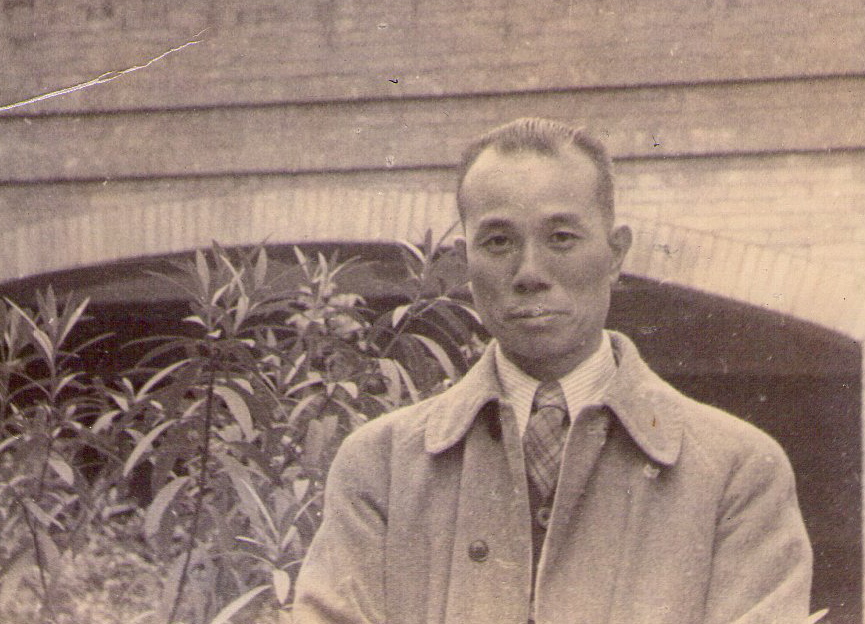

五十年代初的父親

2013年三月底,【一片冰心在玉壺】終於在香港出版,這是我多年來的心願。說起來,一般人紀念父親都懷有那種慈父舐犢情深,子女懷念不已的感情,而我的父親因反右運動而被逐出北京,年幼的我對於他的陌生感反而多於親切感,直到長大以後,那陌生感才慢慢化開,逐漸變成一種憐憫,變成為他不值、不忿的一種混合模糊的情感。

作為家裡最小的孩子,我從家裡的照片簿中可以看到,父親是相當疼愛他這個小女兒的,因從照片的數量來看,我幼時的照片是最多的。父親酷愛攝影,當時大部分人家連一部相機都沒有的時候,他已經擁有兩部,一部是135,一部是120,其中一部大概是三十年代的老式相機,上面還有一個中文銘牌【德國製】,是蔡司鏡頭,我自然就成了他隨叫隨到的模特兒。除了這些我幼年留下的照片,我幾乎對那種天然的父愛沒有印象。

只是我童年的“模特生涯”很短,1957年反右運動開始,父親已無暇顧及自己,哪裡還有閒情逸致去拍照呢?我年僅7歲,懵懵懂懂,連左右都分不清,就已經成了右派子女。父親是1958年離開北京的,當時北京火車站還在前門,聽母親說我們都去送行,但是我已全無印象。那時候,北京的戶口政策還沒有像後來那樣嚴格,誰都沒有想到父親這一走,便走了20年!

我不到10歲就等於是在單親家庭長大,父親常年在外,我跟他的聯絡就是信件來往,其實,是母親寫信給他,然後囑我寫幾個字給爸爸。等我會寫信封上的地址姓名了,於是每次寫信封就都是我的任務了。再長大一點,會寫信了,我就開始學著給父親寫信,依稀記得信中所寫都是諸如“上課沒聽老師話,在家媽媽把我批評一頓”之類的孩童話語,然後就是表決心“以後一定要聽老師話,不讓媽媽操心”,云云。

還記得父親曾將我寫的信寄回來,上面有他用紅筆修改的地方,也就是修改我寫的錯字、病句。父親遠在千里之外,若想親近他的小女兒,就只有用這樣特殊的方法去維持,或者說去體現父女之間的聯繫。

一直到八十年代,我在香港明報的專欄上還曾寫過,假如“追溯”我的寫作“生涯”,大概要從當年我給父親寫信算起了。但是,正常家庭中的孩子是離不開父母之愛的,反右運動卻令我自幼便不得不生活在單親家庭,雖說有上述的書信來往,但怎麼能與天天都能見到父母的幸福家庭相比呢。

我當年是很羨慕那些天天跟父母同住的同學的,哪怕是家裡經濟情況不如我家,但一家人熱熱鬧鬧,即使天天吃窩頭也非常溫馨,有時,我竟賴在同學家裡,不想回家。

父親因戴了右派帽子而被驅除出北京,對於當年的我來講,全然沒有意識,家里人也不跟我講,我想,實在也是不知如何講起吧。我記得上小學的時候,北京市常有外國元首來訪,於是便安排小學生去送花歡迎,還有【五一】【十一】去天安門城樓底下觀禮,然而,但凡這種事情,老師一定不會叫我去。

開始我以為是我平時調皮不聽話(我小時候是十分淘氣的),後來有一天,我看到兩個老師悄聲講話,並用眼睛的餘光掃視我,我聽到“她爸爸是右派”的字眼,我立時就意識到了什麼,這個“什麼”當然是不好的,但我又不懂什麽是右派。

母親當時工作非常忙碌,每天早上我沒睡醒她已經走了,晚上我睡覺了她才回家,我只能在禮拜天見到她,她又要忙於家裡的事,我根本找不到機會問她,而且這種問題很可能讓母親很難回答。

有一天,我偷偷拉開家裡書桌的一個抽屜,這個抽屜是屬於我大姐的,她當年已經上大學,平時住校不回家,那抽屜裡都是她的東西。我豁然發現裡面有一厚疊印著字的紙張,如信紙般大小,上面寫著關於胡風反黨集團,還提到右派,我嚇了一跳,原來右派反黨,是壞蛋,我的爸爸就是右派,那他,也是,壞蛋?我真真地被震驚了。

當然,我還是不能問任何人,沒有人能給我任何答案,我朦朦朧朧地明白了一點兒,那就是右派不是好人,而我是右派的女兒,我感到了恥辱,可那是我的爸爸啊,我怎麼也不能將壞蛋跟父親聯想在一起,小小年紀的我從那時起便過早地感受到了壓抑。家裡的哥哥姐姐當年都很爭取進步,靠攏組織,對我們這個家則很冷淡,父親每年被批准回北京探親一次,連路程帶假期只有十天,也就是說在北京只有一個星期的時間,在這七天之中,我要上學,母親要上班,哥姐都上了大學並住校,在這期間他們都盡量呆在學校不回家,避免與父親見面;而我年紀太小,即使放學回家面對父親,也不知如何與他對話,更何況我已經知道了右派的“含義”,那令我困窘、羞恥、難言的感覺,像一隻隱形怪獸一樣如影相隨。

現在回想起來,自中共建政以來發動的各種政治運動,在農村首當其衝的是地主富農,而在城市因五七年的反右,而無中生有地“造”了幾十萬名右派,共產黨把這些右派一夜之間變成了敵人,於是,當時地位最低的除了國民黨舊部(所謂歷史反革命),便是“新鮮出爐”的右派了。記得當年我們那所小學,家庭出身工人的並不在多數,反而是知識分子、藝術家甚至資本家出身的佔了很大比例,只要父母沒有劃成右派,那些同學還是感受不到什麽壓力的,只不過那是“時間未到”,直到文革,所有知識分子以及資本家、小業主等都被波及,甚至父母本來是所謂革命幹部的,也被“拉下馬”,批鬥一番。這是後話了。

所以,文革前像我這樣處境的是不多的,特別是遭受父親被驅逐出北京這樣的懲罰,更是不多見。除此,我的三個舅舅兩個姨丈也被劃成右派,最嚴重的一個舅舅還被送到西北地區勞改。我的這種右派家庭背景,再加上父母的海外關係,在當時的政治環境中簡直屬於“不可救藥”的出身了,北京人有句俏皮話形容,即底兒太潮,潮得能擰出水了。

上中學以後,有天老師找我談話,直接指出“你父親有問題,你要跟他劃清界限”,但如何劃清老師不說,那意思好像是讓我自己“悟”出。當時我成績不錯,跟同學關係也不錯,勞動態度也好,跟好學生的距離似乎不遠了,但只有這個“劃清界限”令我糾結,不知如何才能劃清。

那時上了初中的十幾歲孩子都希望加入共青團,我也寫了一份入團申請書交上去,結果,有一位女同學找我談話,她是班裡的團幹部,與我同齡,平時打打鬧鬧跟一般的女孩子無異,一跟我談話馬上變了另一副面孔,板着個臉很嚴肅地教訓我,“你父親是右派,問題很嚴重,你要不跟他劃清界限,你就不能站到無產階級這邊”,我一聽,這跟那個老師說的不是一樣嗎,可她跟我是同學,小丫頭一個,憑什麽她來訓我?便衝口而說“你說我該怎麼劃清?”,這女孩其實也不懂,她不過是拾人牙慧而已,聽我這一說,竟慌了起來,“你什麽態度,你怎麼能這麽問”,最後居然哭起來。

後來我受到班裡團幹部和積極分子的嚴厲批評,說什麽的都有,但依然沒有人告訴我應該如何劃清界限。從那以後我變得沉默了,文革還未開始,我已經感受到那種強烈的歧視,那種低人一等的感覺,彷彿巨石一般壓在身上。很多人都誤以為出身問題是文革中湧現出的現象,其實,文革之前好多年,中共(及學校機關單位領導)就早已將家庭出身列為驗證某人是否“自己人”的主要標準了,文革不過是將這出身問題推到極致而已。

當年,儘管我們不過是十幾歲的中學生,但還是被要求填寫很詳細的表格,那表格除最基本的姓名、性別、出生日期和籍貫外,就是家庭關係那一欄了,不僅要填寫父母及兄弟姐妹,還要填寫親戚,包括他們的姓名、職業、地址和政治面目。每次填寫這種表格,我都會羞愧難當,跟班裡那些家庭成分簡單的同學比起來,我簡直就像等候審問的監犯一樣,交表的時候我低著頭、紅著臉,看都不敢看老師一眼。

我想,我和父親的關係真是非常特殊,我們父女的地理和心理距離被人為地隔離,他作為我的父親,我感受不到父愛,甚至感受不到他的存在,但一提到出身,或家庭之類的字眼,父親作為一名不光彩的角色,便悠然“回”到我身邊,讓我強烈地感覺,他,是我的父親。

其實,父親從來沒有跟我講過他的遭遇,每次回京也從未解釋過他的境遇,他就如同其他在外地工作的人一樣,回到北京的家,便默默地享受有限的那一點點家庭生活,只有談到他的針灸治療時,他才會神采奕奕地談起所治愈的病人情況。直到文革後期,我對中共愚昧說教有了清醒認識以後,我跟他談起他不得不在那困苦的鄉村中生活,為他非常不忿,父親卻一再強調,其實農村是很需要醫務人員的,尤其像他這樣有經驗,僅憑一根銀針便可以為鄉親父老解除病痛的醫生,更是農村的亟需。

我想,父親在北京被打成右派後,人格和尊嚴受到了極大的挫傷,但當他被發配到河北省,從灤平到承德到寬城,由於他的精湛醫術,不論到哪裡都會受到病人的尊重,儘管他一口濃重的廣東腔的普通話,在河北鄉村顯得那麼不協調,但他畢竟拾回了一個人、一個知識分子、一名醫生的尊嚴,他確實心甘情願呆在那裡為當地人服務,只是到了七十年代中,父親患了帕金森症,生活料理都成問題之後,他才回到北京。

而他在北京的最後三年,雖然跟母親和我重聚,但我不覺得他心情愉快,戶口問題一直困擾著他,市公安局甚至放話說“摘了帽子的右派,還是右派,右派是不能在北京落戶的”,這句話對父親的傷害是巨大的,我眼看著他萎靡不振,以致不願意去看病治病,失去了活下去的信心(對此,我在書中有所描述)。

父親去世後,我悲痛萬分,直到處理完後事,我仍然一提起父親,眼淚便會湧出。一年多以後(1980年)我移居香港,在十多年的時間裡,每次與朋友說起父親,我還是會淚承於睫。八十年代初我開始在明報寫專欄,每年的11月19日,我都會在專欄上寫紀念他的文字;那天的晚上,我會買一束白花,無論多忙,都會跟母親吃一餐晚飯以作紀念。

如今,想想我跟父親相處的時間,真是短得我都難以置信,從反右後他被流放,到回京後那幾年,總共11年!但我與他的感情之深,遠遠超過這十幾年,我為有這樣的一位父親感到驕傲,我願意繼承父親那種為人忠心耿耿、敢言而不畏強權、大是大非面前絕不妥協的精神,唯如此,才不辱父親那光明磊落的一生。

(2013年7月)

评论

颐和园

2015-06-21 10:06:02

回复

悄悄话

文学城有一位移民日本的网友,网名“石假装”,也是位文笔了得的女子。这位石妹妹与石姐姐一样,在非常年幼时父亲都被打成右派,两位网名姓石的女子,因为父亲的遭遇,童年都留下巨大阴影。 姐姐可以找石妹妹的文章一读。

登录后才可评论.