历史、读书、音乐

閒雲潭影日悠悠,物換星移幾度秋

---梦断教育街5

命运给我留下了一段令人回味的自我解放和享受自由的时光,当时不知道这点可怜的自由是人与生俱来的权利,被抓个正着,以为自己是应验了卡夫卡的话:“因自由而迷失”。

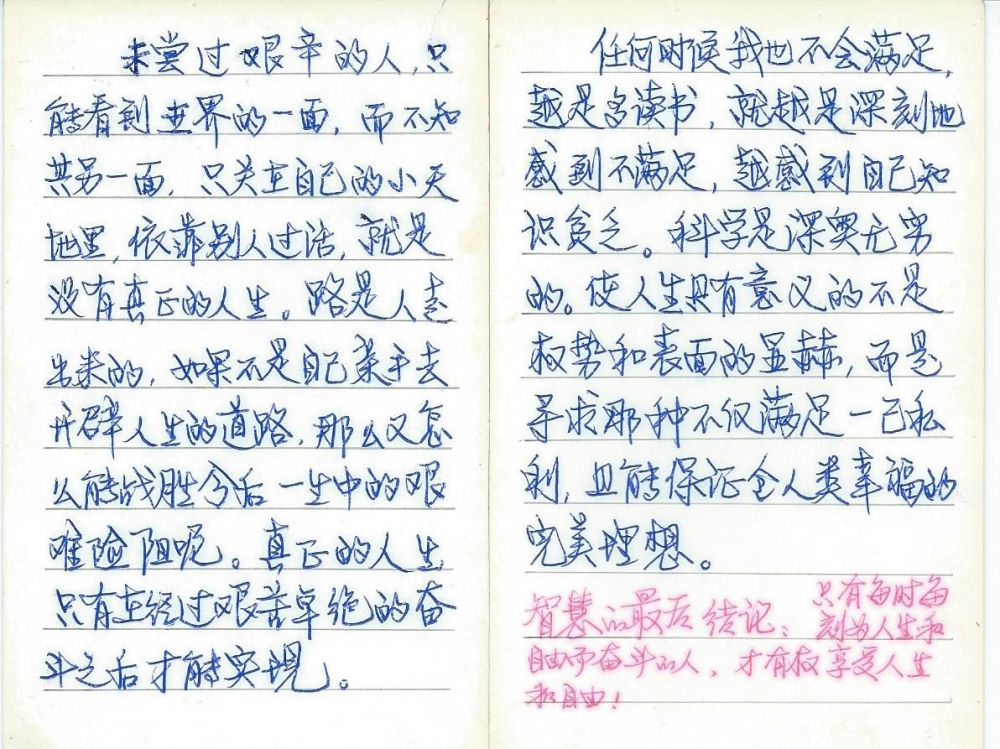

回到北京后,恢复读禁书,读到好的句子,还抄录下来激励自己(见下图,那段著名的马克思的话应该不是禁书)。当时没多少书不是“封资修”的,只有《毛选》、马列全集、鲁迅著作,还有唯物论哲学和科学书籍,以及共产国际的一些人物传记。郭沫若为了迎合毛主席扬李抑杜,写了本《李白与杜甫》,其中杜甫 的“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”被郭老考证为地主阶级,因为杜家拥有这么多的茅草。书中充斥了有很多类似的荒谬的考证,难怪有人说:“郭老这是把杜甫的诗当成检讨写呢”。

中国现实主义的文学作品寥寥无几,有那么几本都是遵循“阶级斗争”的套路,就连当红的乔冠华都感叹道:“冷眼看文坛,天下一浩然”(浩然 :《艳阳天》和《金光大道》的作者)。

为了评《水浒》、批林批孔批周公,《水浒》、《论语》等可以读了,代价是要写批判稿,最头疼的是如何找出宋江、孔丘、儒家与林彪的关系并加以批判。《红楼梦》也让读了,因为毛主席说此书是思想和艺术结合得最好的古典小说,要读N遍,要当历史读,重点学习曹雪芹对封建社会的揭露。读完了的确痛恨封建社会,不然林黛玉能死得如此凄惨?全然忘记林妹妹是“流香汗”的地主阶级小姐。后来江青推荐六大世界名著(《飘》、《红字》、《基督山恩仇记》、《红与黑》、记不清另外两本),看来还是不相信群众,小老百姓只能读“旗手”读过的书。文革后期有了“内部书店”,只要有关系,可以买到或借到《切·格瓦拉》、《多雪的冬天》、《你到底要什么》等书。

家里没大人,母亲托邻居李家照顾我,李家的老闺女小毛姐晚上在我家住。我们常常通宵达旦地看书,或者听短波,能听到朝鲜台,觉得听懂了“朝鲜人民民主共和国”这一词组,与汉语很像,播音员的声音急促、亢奋。一个叫“益友之声” 的香港基督教电台,播音员用缓慢、温柔的声音宣扬博爱。我们边听边批,因为毛主席说 “世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。”批是为了听,两种“人格”在我们的头脑里“互掐”。

小毛姐是北京71届初中毕业,与70届一样,除了家庭和个人有问题的都留城,小毛姐进了工厂。工厂有一大批这样的年轻人,这意味着丰富的旧书来源。除了旧书,还有旧唱片。一天,小毛姐下班带回来一张旧唱片,是印度尼西亚民歌。当唱针与唱片接触的一霎那,被“红歌”“狂轰滥炸”了多年的我们立刻陶醉了。这些歌曲包括《哎吆!妈妈》、《星星索》、《美丽的梭罗河》等。后来小毛姐又搞来一些唱片,有南斯拉夫的《深深的海洋》、墨西哥的《鸽子》、罗马尼亚的《多瑙河之波》等,这样连续不断地听了很多歌。我们用心记住了这些歌的旋律和歌词,一遍遍地听、跟着唱,因为每个唱片只有一两天的时间在我们这里。唱得忘乎所以,把革命理想抛到了九霄云外。

在学校里,我终于有了一个在自习课上相谈甚欢的好朋友。教室里经常进行座位大调换,一次调换之后,放坐在了我的旁边。她的名字来自“大鸣大放”,非常聪明好学,尤其喜欢英语,我们在自习课上切磋英文学习。

可是好景不长,不知道为什么,我们被分开,我被调到另一个座位。新的座位在玲的后面,我俩立即成了好朋友。玲写字极有天分,功夫超群,令我佩服得五体投地。她的性格外向、开朗、活泼,特别喜欢说笑。玲常公开地抱怨文革使她父母和哥哥姐姐都收到了冲击,这使我们走得更近了。下午的自习课是我们最开心的时候,我迫不及待地教她唱新学来的歌,第一首就是《哎呦!妈妈》,这歌令人轻松愉快,那点含蓄的爱情表达为歌增添了神秘感;她教我唱《小白船》。我们小声地一起唱,自习课教室混乱、噪音很大,我们的声音很小,根本不足以PK教室的“主流”噪音。

忽然平地起风雷!就在我自我感觉良好、认为已经完全融入北京中学生生活之际,班长(“漫漫求学路”之五)找我谈话,这是我们第一次谈话,我还以为要入团了,喜出望外。实然她不容分说把我狠批了一顿,她站在革命大道理的制高点上,居高临下,以势压人,而且声色俱厉。我好不惊讶,自己到底做错了什么,惹她这么生气,在此之前还从来没有人这样训斥过我。我的“罪状”有二:其一是和玲一起攻击无产阶级文化大革命,她说团员玉(上一篇)因为与玲交友,受了玲的影响,思想落后了,在入团问题上走了一个大弯路。其二是唱“黄歌”,接下来就是资产阶级腐朽的流氓习气、自由主义等一摞大帽子,让我接应不暇。我这才意识到,我,而非“魔头”(上一篇),才是班里最大的问题。

班长说要想入团就得与玲划清界限,还要彻底检讨自己头脑里的资产阶级思想,云云。我们唱歌的声音很小,距班长至少有两排座位,我至今不清楚她是如何知道的?至于妄议文革,班长早就知道了,因为玲大大咧咧的,和别人也说过。我被告知要在思想汇报中彻底检查,就这样被推到了灵魂的十字路口,要入团?还是要友谊和自由?(将在下集细述。)

大学毕业前后,多年不见也无联系的班长突然找到我,她神情憔悴,完全没有了初三时团干部的神气。她说高中毕业后到农村插队,干重活把身体搞坏了,表明她自己也是文革的受害者。她说话的态度谦和、友善,令我感慨万分:如果没有入团这事,或许我们能成为朋友。我们谁也没提过去,即使我们可以无言地释怀过去,却不知道如何一起走向将来,只好相忘于江湖。

(版权所有All Rights Reserved)