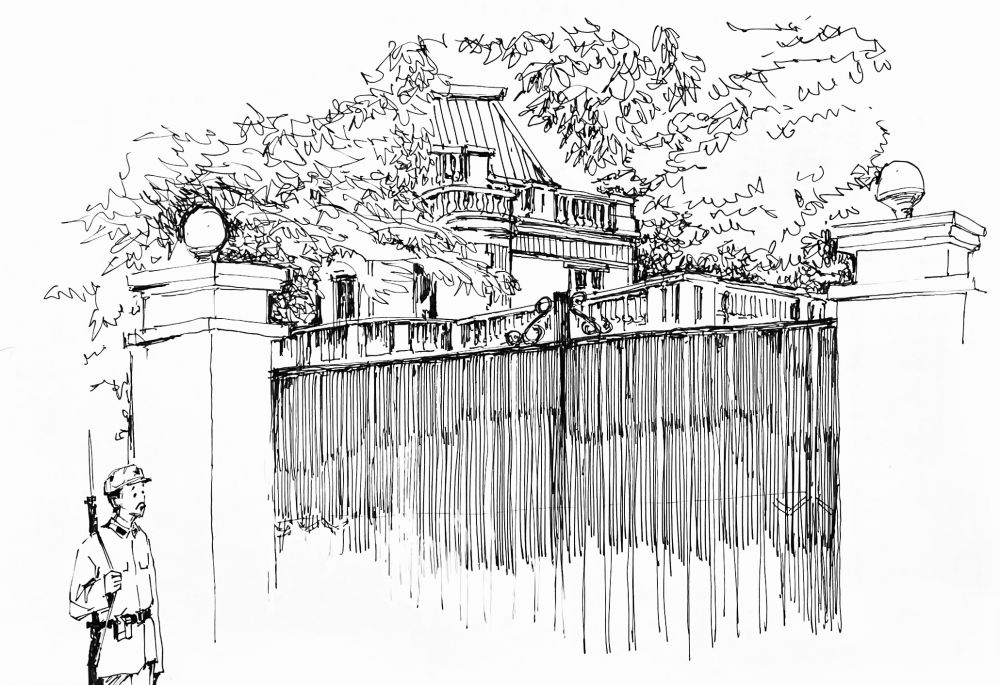

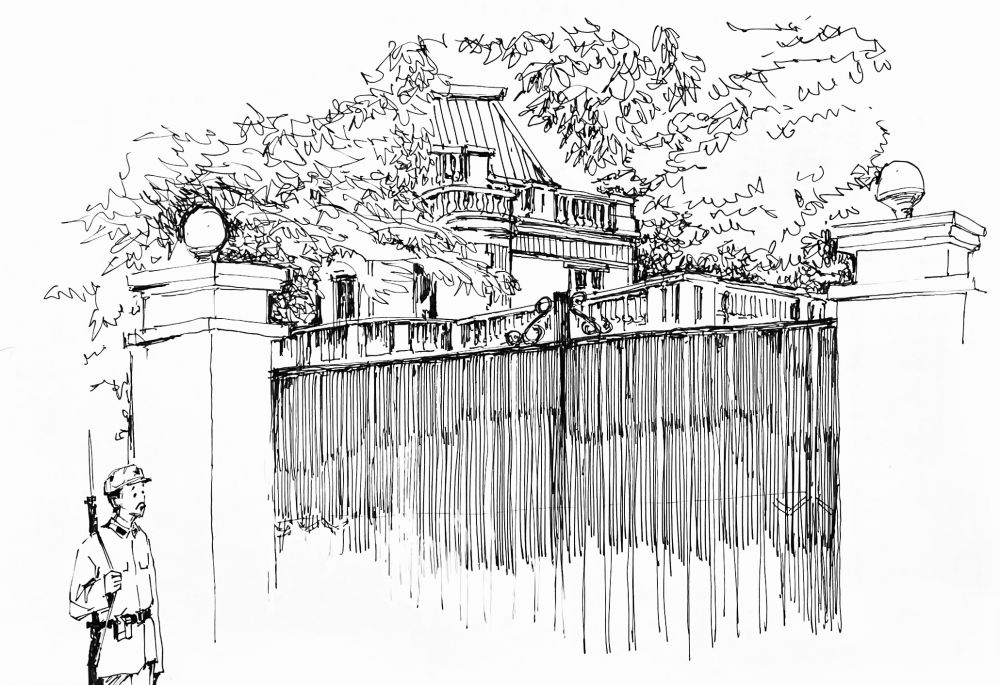

上海西南面一条僻静的马路上有座漂亮的小洋房,四周是高高的围墙,大门朝马路开,多数时候关着,偶有车辆进出时才会打开。大门旁边有座小门,平时人们从这里进出,门口有解放军站岗,背着上了刺刀的56式步枪。这是淮海中路西端的一段,小洋房是当时日本驻上海总领事馆。88年夏季的一天,我来到这里办理就读日本某语言学校的签证的认证。

所谓签证认证就是由本人持有效中国护照和日本出入国管理局签发的有效签证去日本驻中国的领事馆进行认证,是申请赴日留学过程中跟日本方面有关的最后一道手续。

那是个雨天,我带着签证申请资料早早出了门,途中倒了几次车,一个多小时后到了领事馆。

从我家里到领事馆的路程大概一个来小时,可从最初打算去日本开始,到备齐资料去领事馆办理最后的签证认证手续,却花了整整一年多的时间。

时间拨回87到年春天。

上海东北角城乡结合部有个学校,学校有几个系,每个系有几个教研组,80年代中期我在该校某系某教研组当老师。工资73.5元,加上米贴车贴洗理费等各种补贴每月实际收入约110元,15元交老妈作饭钱,30元存银行以备将来娶媳妇,剩下的零花。

那个年代我们很单纯,指导我们人生目标设定的理论基础是水往低处流人往高处走,所谓高处以我们的认知就是中国以外的地方。进入80年代不时听到有人出国的消息,那时即使听到也不往心里去,因为很少有我们直接认识的人,总觉得出国这事离自己很遥远,没多大关系。后来认识的人中开始有人出国,82、83年,我的一个年龄比我还小的邻居,大学读到一半退学去了美国。没几天,又有个高中时的同学大学毕业后没去上班单位报到直接跑去美国报到了。到了80年代中期,出去的人越来越多,出国热愈演愈烈,老妈出去买个菜就能带回几条消息:谁家的孩子又去了哪国。这股热潮中,家里有孩子出国的,爹妈自觉风光体面,走路挺胸阔步,说话言必称人家国外咋样咋样。家里若是没个人出国觉得自己低人一头,出门都不好意思跟人打招呼,青年才俊们更是“我在我的祖国一刻也不想多呆”,因为出不去意味着自己花头不浓能耐不大。那个时候出国留学大概两种途径:国家公派和自费留学。公派粥少僧多,自费留学得有奖学金或者国外有富亲戚提供经济援助。具体到我自己,公派不够优秀;申请奖学金还得考托福,在我看来路太远弯太多太麻烦;海外亲戚方面,我家往上数两代世代务农,最出息的勉强混到富裕中农,所以别说外籍亲属,连个跟老蒋跑去台湾的兵痞都没有。

87年初夏的一天,下班路上我偶然遇见了一位小学同学。他说他将去日本留学,边说边掏出个小本本在我跟前一晃,“看看,我护照已经办好了。”几十年后回头看,这次偶遇对于我意义重大,因为没有这次偶遇我不会去日本。这位小学同学于我来说相当于吴琼花革命道路上的引路人洪常青。

从他那里我得知赴日留学要比去欧美容易些。对于就读日本语学校对申请者,首先在学历上几乎没有要求,其次经济担保人可以由学校方面代为寻找。具体而言就是学校找些有一定经济实力的日本人,付费让他们出具个人资料为入学申请者做担保人。后来我具体办理时才知道学校在发放赴日签证时会向学生受取这笔费用,不交钱拿不到签证,所以转了一圈等于学生自己花钱买保证人,这是后话。(待续)(皮卡丘图文)

公派是轮不到咱党外人士的。一路走来,有艰辛,有成就,有苦劳,有收获。

不过,现在回想起来,还是觉得很幸运。毕竟人生路上踏出了关键性的第一步。