2018 (40)

2019 (44)

2020 (54)

《追北极熊之旅 2:温尼伯的晨光漫笔》

若敏

晨光初启,微曦自天际洒落。Fairmont Winnipeg 酒店二十一层的落地窗外,

远方的红河若隐若现,仿佛一缕缎带,

Exchange District 的法式建筑正从梦境里醒来。

九点整,我们循着咖啡的香气步入 OEB Breakfast Co.。

透过大面落地窗,阳光倾泻而下,洒在温润的木质餐桌上:

• 我和小洁点的 Class 早餐,溏心蛋的金黄缓缓流淌,

• 小敏的 龙虾卷 上,粉白的龙虾肉在阳光下泛着珍珠般的光泽,黑色的鱼子酱彰显着奢华,价格不菲。

• 小宁的 韩式烤牛肉 散发着甜美的焦糖香气。

一杯杯芒果与草莓沙冰在水珠的映衬下晶莹欲滴,

在 OEB,早餐已不再只是填饱肚腹,而是一场惊喜的仪式。

因脚伤未愈,小敏选择回酒店休息。小洁、小宁与我,

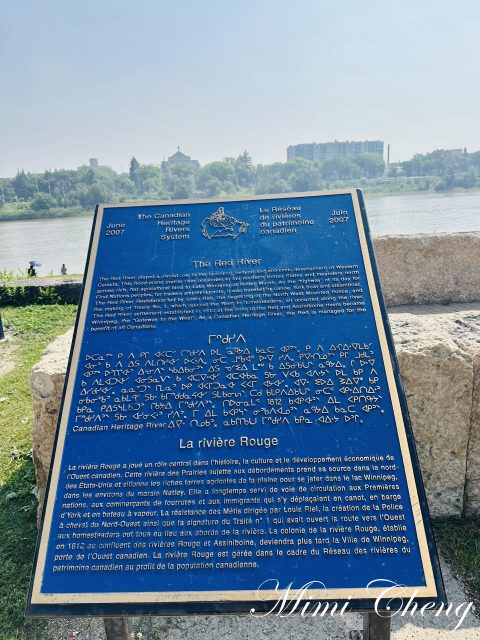

【红河之畔】

我们信步来到 Esplanade Riel 人行桥。钢索在风中低吟,桥塔高耸,形似扬帆的船只。

走在桥上,

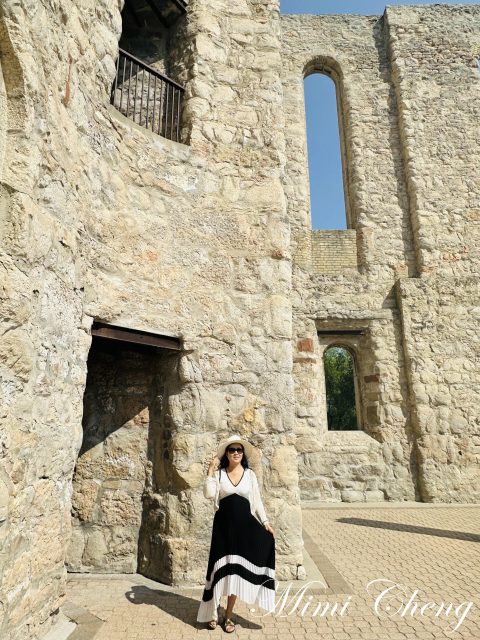

跨过红河,对岸便是 圣博尼法斯大教堂St. Boniface Cathedral,始建于 1818 年,由法国传教士奠基,是西加拿大最古老的天主教堂之一。

圣博尼法斯大教堂(St. Boniface Cathedral) 在 1968 年 7 月 22 日 遭遇了一场严重的大火。

那场火灾几乎彻底摧毁了当时的教堂建筑,

• 被烧毁的是 1908 年落成的第五座教堂,由建筑师 Jean-Omer Marchand 设计,融合了法国罗马式与文艺复兴风格。

• 火灾后,原本宏伟的内部空间几乎全毁,如今人们看到的拱门遗迹,

• 1972 年,在遗迹的背后新建了现代风格的教堂,

今天参观时,看到的就是:前方是火灾幸存下来的历史遗迹(石墙与拱门),

拱门如同一扇“历史之门”,守望着在其后方新建的现代教堂。

当我的指尖轻触砂岩残壁,仿佛回溯至两个世纪前。

离开时,钟声缓缓回荡。温尼伯的美,不在浮华,

【大陆之心】

远离东西两岸的喧嚣,温尼伯静立于加拿大草原的中央,被称作“

这座城市的名字源自克里语,意为“浑水”,

沿着红河,我们走到温尼伯最著名的公共空间 The Forks。这里既是河流交汇之地,也是历史与现代交织的舞台。河的对面,就是大教堂。

耳畔似乎响起熟悉的旋律——《红河谷》。这首歌诞生于红河流域,

【The Forks 市集的活力】

The Forks 不只是历史记忆的载体,更是现代生活的舞台。石板广场上,

草地上,红河边,加拿大鹅自由地漫步和觅食。

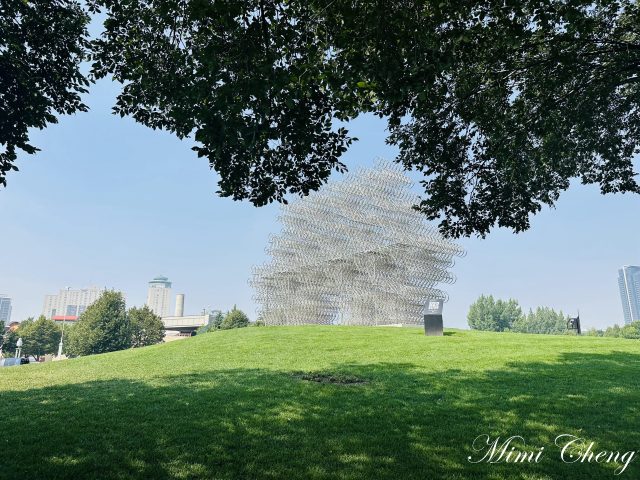

由自行车钢圈组合成的现代艺术。

走进市场大厅,乘电梯登上六楼,可以俯瞰红河两岸。

当然少不了中餐,

画廊里,有北极熊,也有各种手工艺品。

二楼则以曼省的特产为主,各种羊毛制品琳琅满目,

The Forks 的河滨步道同样令人难忘。这里既能远眺城市天际线,

仓库和码头诉说着百年商贸往事,

我们还意外地看到了牛郎与织女的画像,好亲切。

【Fort Garry Hotel:百年经典的优雅】

离开 The Forks,我们走进 Fort Garry Hotel(加里堡酒店)。这座建于 1913 年的老酒店,是温尼伯铁路枢纽时代的见证。

• 建筑风格:新文艺复兴式外观,立面雕刻精致,内部装饰华丽,

• 历史地位:百余年来接待过无数名人和政要,

走进大堂,仿佛步入上世纪初的华丽场景。坐在餐厅或酒吧,

【老街的低语】

酒店周边街区满是百年老建筑:砖石墙面、雕花窗棂、古典门廊,

每一栋建筑都是一本翻开的历史书:老银行大楼的庄重、

小店、

【Exchange District:温尼伯的灵魂街区】

19 世纪 80 年代,加拿大太平洋铁路贯通,温尼伯成为“西部门户”。到 1911 年,它已是全国第三大城市。繁荣留下了财富与建筑,

这一街区由 150 多座历史建筑组成,被誉为温尼伯最酷、最具艺术气息的地段。

【城市的另一面】

然而,温尼伯并非只有光鲜的一面。几天的行程中,

• 中午时分,闷热潮湿的天气让人联想到武汉的黄梅天。

• Downtown 的高楼大厦林立,转角却可能遇见大批无家可归者,

这些现实的画面,让人感受到城市的复杂与真实。每每看到吸毒者涣散的眼神盯着我们,就马上加快脚步向前。酒店前台善意提醒:天黑后最好不要独行。白天也尽量走大路。

温尼伯,是一首多声部的乐曲:有 The Forks 的文化活力,有 Fort Garry 的古典优雅,有 Exchange District 的艺术灵魂,也有社会现实的低沉音符。

它像一本反复书写的羊皮卷,每一代人都留下难以抹去的墨迹。

在红河的流光中,这些印记汇聚,

(完稿于2025年9月26日,美国亚特兰大)

(摄影:若敏,感谢小宁摄影师拍摄,感谢小敏、小宁提供美食照片,感谢小洁团长的旅程策划和安排)