瓦缸寨

信靠耶和华的必不至于羞愧一生的圣召

2005年11月3日

布列松论摄影的名言“决定性瞬间“在我拍照的那些日子里私心并不以为然。前数码时代,在一票器材发烧友中间,我以数码的方式随意揿动一架老相机的快门,蓄意谋杀了不少菲林。其实我那种懒于斤斤计较光影的作风,不仅是对布列松的反动,而且是对自以为以艺术为宗教的我的讽刺,因为缺乏起码的虔诚,只是我执意以之为我的方式。挎着相机寻寻觅觅的那些日子,我不知道满世界找些什么。曾经在黄土满天的沙尘暴天气跑上街头,也曾在午后的阳光下捕捉浓重的影子。那个时候工作带来很多的旅行,在那些陌生城市里,我对商务活动心猿意马,却迷恋于心头的纷繁感受,享受那一分随意和生涩。我试探着以目光触摸每一个城市,然后取回一个镜头剪裁过的记忆。

在我所有的照片当中这张却是个例外。那的确是一个“决定性的瞬间”,从形式到内容。第一次看到冲洗出来的照片,我觉出它有点异样。这个瞬间,我被定格在自己捕捉的画面里。五年之后我给它一个标题,“一生的圣召“。我终于明白,在拍摄的那个时刻很久之前,我已经命定有这样一个瞬间。摄影的魅力就在于凝固那些稍纵即逝。短暂与永恒,局部与全体,光与影,动与静,时间与空间,象诗歌一样简洁,与生活一样浓烈。布列松是对的,不是所有的瞬间都是决定性的。他的,是一个男孩抱回一瓶红酒,一个人跨过积水的街衢;我的这个瞬间呢?——它是颠覆性的。

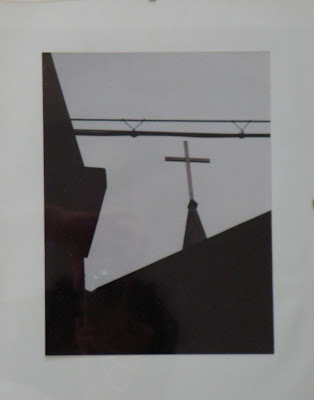

这张照片拍的是故乡芜湖的基督教堂,摄于2000年10月一个星期天。教堂外面是一个集贸市场,嘈杂凌乱,所以这张照片所呈现的静穆是奇特的。那天是阴天,我用我的长焦镜头锁定新翻修过的欧式屋顶后高耸的十字架,横行的电线显示出故乡特殊的生活气息——过去人们用竹竿晾晒洗好的衣服,从窗口伸出去,这就是公用的晾衣支架。那时每逢长假我必回南京,也必抽出一两天回到芜湖去看望外婆。外婆年近九十,足不出户,言语简少,但满有智慧。我随身带着一本小开本的圣经。外婆看见就问,你怎么会看圣经呢,又说,她少年时就是在拍摄的那个教堂受洗的,后来因为真诚地相信基督教是帝国主义奴化中国人的工具而放弃了信仰;但是她對我說,“圣经很好,我一生做人的根本,都在圣经里面。我支持你!”她在学校曾听过一篇讲道印象深刻,一粒麦子落在土里面死了,就结出许多子粒来,所以做人应该舍己。我沉默了,外婆的一生的确如此。

两年后外婆走了,此时我已经是基督徒了——在她床前,我为她祷告了十五天。我对外婆的灵魂有极大的负担:如果没有永恒,今生的一切美德,一切苦难,又有什么意义呢。神垂听了我的祷告,接外婆回了天家。看着她离开这个世界,我心里的平安没有言语可以表达。外婆走后的第二天是星期日,我又来到这个早年西教士留下的教堂做礼拜。“父啊久在创世之前你选我们爱难述,这爱深厚激励甘甜吸引我们归耶稣。还用恩典,还用恩典,保守我们永稳固,保守我们永稳固。”在熟悉而陌生的乡音里,赞美歌声把我的心带向天国,带向永恒,带向亲爱的外婆。我心里充满感激,面对人生,我有了全新的盼望——十字架永是我的荣耀,我的生命注定要去传扬主的福音。肉体生命的延续与灵魂生命的苏醒,家族,时代,历史,血脉——我将为那神圣的呼召而度过一生。从中国到加拿大,这张照片跟随我到每一张书桌,每当凝望着它,就仿佛重温那决定性的瞬间,再次听见那一生的圣召。