2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

原题

从胡同北平到大院北京

作者:萧婷

原载《文史精华》2014年10期

电影《阳光灿烂的日子》,大院孩子跟市民子弟在大北窑打群架,最后被小混蛋(王朔扮演)摆平

大院里成长的一家人,(电视剧《激情燃烧的岁月》)

跑马占地

景山后面的解放军总参谋部大院,其建筑为梁思成设计

早在建国前夕的1949年9月,梁思成便对这种无序的发展趋势感到忧心忡忡。他曾致信给当时的市长聂荣臻,对一些单位没有获得都市计划委员会同意就随意建房的现象提出批评。他称“这种办法若继续下去,在极短的期间内,北平的建设工作即将呈现混乱状态,即将铸成难以矫正的错误”。他希望聂荣臻以市长兼市划会主委的名义布告所有各级公私机关团体和私人,在空地上新建建筑,必须先征询市划会的意见。

1953年,疲于应付的北京市也在城市总体规划中提出“六个统一”的原则。即统一规划、统一设计、统一建设、统一分配、统一管理。并指出,“六个统一”中关键在于统一建设,建议除了国防、工业及其他特殊建筑外,所有住宅、办公楼、科研单位、学校都应当把投资交北京市统一安排。

显然,北京市的设想并没有得到各单位的响应。

1964年,国务院副总理李富春向中央提交了一份名为《关于北京城市建设工作的报告》。指出“由于建设计划是按‘条条’下达,各单位分别进行建设,北京市很难有计划地、成街成片地进行建设,至今没有建成一条完整的好的街道。许多单位总想自成格局,造成一些地区建设布局的不合理和建筑形式的不谐调。不少单位圈了很大的院子,近期又不建设,造成用地的严重浪费。”

尽管如此,各种大大小小的单位大院还是在北京的大街小巷建起来。老城墙虽然拆了,但北京城又建起了更多大大小小的围墙。据统计,上世纪80年代末北京的各种大院,已达两万五千多个。

对于胡同内的老北京而言,院中世界始终有一份神秘感。最初的大院居民们,来自五湖四海,操着带有各地方言腔调的普通话,工作好像永远很忙,生活好像不用自己操心便料理得井井有条。

每个大院都是一个功能齐备、自给自足的小社会。礼堂、操场、浴室、游泳池、俱乐部、商店,甚至医院、邮局、储蓄所、幼儿园、小学、附属中学……应有尽有。他们足不出院就可以得到生活、工作所需的所有资源。有人甚至开玩笑说:除了火葬场,大院里面什么都有。

上世纪60年代,八九岁的杨五一跟随父母迁往西山脚下的北京军区大院。在那里,他度过了难忘的少年时光。虽然,随着父亲的下放,他早已搬离大院,但至今他仍能不假思索地画出大院的布局图。

北京军区大院北面依山而建,一条贯通始终的大路把大院分成东西两院,西边是司令部,东边是政治部。司令部的办公楼在西院最北端,办公楼前是经常组织活动的大礼堂,礼堂外面是一片广场。几乎每个星期,广场上都放电影。每到这时,杨五一和院里的小孩们便会搬着小板凳坐在屏幕两边。什么《地道战》《地雷战》《南征北战》,看得小孩们如痴如醉、热血沸腾。

广场南面是大片的宿舍区。部队大院的生活遵循着有序的级别关系,住宅区便是最典型的体现。杨五一说,宿舍区里最显眼的就是部长们住的二层小白楼,站在西山上都能看见,其他宿舍楼则是红色的。杨五一的父亲比部长们低一级,住在小白楼南面的四层红色宿舍楼里,再往下就是大参谋们住的五十几号楼,而大部分普通干事则住在小河对岸的九十几号楼里。当时的北京军区司令杨勇的小别墅,在院外的半山腰上。

大院里的生活保留着明显的集体生活印迹。许多院内居民依据早、中、晚三次定时广播,规划每天的作息。很多人虽然有家庭,但仍习惯于去食堂吃饭。杨五一记得,北京军区大院里,有数不清的食堂,按级别不同相互区分。级别高的食堂就是人少一些,菜做得精细一些罢了。

大院的孩子们一出生便过着集体生活。他们从小被送到大院附属的幼儿园全托,一个星期才回一次家。幼儿园毕业以后进入附属小学,还是住校。

大院里家庭关系也显得不像普通市民那样紧密。从小在海军大院长大的林园记得即便是一周回家一次,有时她也见不到父母。在她模糊的记忆里,父母总是很忙。她和兄弟姐妹们有时会跟着保姆到他们家去过周末。“当时也没觉得特别惨,因为大院里的孩子们都这样。”林园说。

大院的孩子们从小上一个幼儿园、一个小学,甚至一个中学,一同参军。家庭关系的松散,使得他们彼此之间联系得异常紧密。

杨五一说,大院子弟们最集中的一段院内生活是文革初期。文革初,学校全都停课闹革命了,家里的大人靠边站的靠边站,挨整的挨整,大院成了他们这帮半大孩子的天下。“司令部和政治部的人互相瞧不上,两拨孩子在院里碰上了,话茬不对就能打起来。”可一旦院里的孩子跟外面的孩子发生了冲突,院里孩子则显得异常团结。“只要说是我们院的孩子跟人打起来了,那二话不说全院都上。”杨五一回忆。

那一时期,大院子弟与市民子弟之间冲突的极端案例,就是被许多“大院戏”反复提及的,大院子弟“王小点”手刃胡同顽主“小混蛋”的公案。据说,王小点率领一干大院子弟,运用了引蛇出洞的策略,把“小混蛋”堵在了北京展览馆附近。传说中“小混蛋”被扎了二十多刀。

就是在一次次的“岔架”过程中,大院子弟间建立了外人难以体会的感情。王朔、叶京的发小儿刘俍在一次采访中这样说:“我们之间好到不讲理的程度,我托你办事,你必须给我办成,办不成我就骂你,我不考虑你有没有能力办。那时大家都没什么钱,有时一算日子,哥儿们是不是该发工资了,二话不说,就拉着刚发工资的哥儿们上外边吃饭去了。没什么话说,那会儿挣得都不多,一顿饭半月工资没了,但那也要请。”

就如《与青春有关的日子》里,高洋把兄弟们坑了,有兄弟为他送了命,但最后大家还是原谅他。“本是同根生,割了他,就伤了我。”

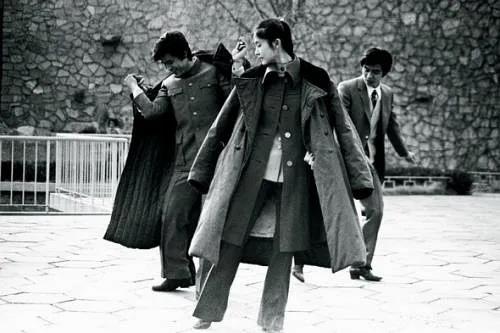

1985年冬,北京动物园,穿着军用大衣跳舞的大院子弟

在胡同里,所有的居民的户籍都要归居委会管,你想办理户口,领粮票,都要找街道居委会,而在大院里,居委会就是本机关的一个部门。对于大院外的老北京市民生活,大院子弟们都不甚了了。搬进北京军区大院之前,杨五一生活在护国寺附近的平房区。“那时大院还没建好,护国寺这片胡同里住的都是北京军区的人。”

虽然住在胡同里,也没有院墙,但杨五一感到其实那还是个“大院”。他们的一切生活都是有组织的,根本没机会接触到普通市民。见面闲聊说几句客套话,平时做了稀罕吃的互相送送,过年过节串个亲戚,结婚送礼摆喜酒……这些北京人的老礼儿,跟大院里的人无关。他们习惯于更简单,更直接的方式。

在海军大院长大的袁忆清,婆家也是部队的。直到出身“地方”的弟媳进门,才第一次有人张罗给孩子压岁钱。“我们小时候根本不讲究这些,大人也不给,孩子也不要。给来给去多麻烦!”袁忆清更喜欢院里简单的方式。

对于胡同里长大的市民孩子而言,大院里的生活也显得非常神秘。1963年,从小在胡同里长大的灵山考进了北京外语学校。外语学校里集中着很多部委、军队的高干子弟。灵山此前从来没想过,北京城居然还生活着这样一个阶层。最明显的例子是几乎一人一块手表,“胡同里即便是大学生也很少戴表”。“欧米茄”“劳力士”这些名字,她也是在那时第一次听说。

大院子弟们彼此间的话题更与市民孩子不同。对于政治他们有着超乎一般的兴趣。“他们凑在一起老聊国家大事、世界形势,要不然就是一些从父母那里听来的内幕消息。胡同里的孩子哪儿管这些呀?我们以前就是唱歌、跳皮筋,要不然在一起学习。政治跟我们压根儿没关系。”灵山回忆。

对于父母间官职的高低,大院子弟们异常敏感。民俗学者高巍小时候住在景山后街,家里是地道的老北京人。景山后身是著名的总参大院,他所在的小学中有不少是大院子弟。高巍记得:“那时候已经取消军衔制了,这帮大院孩子们没事就把大人以前的肩章拿到学校互相比。官大小比完了,就比谁参加革命早。我那点儿关于军衔的知识都是那时候学来的。”

1958年,北京崇文区北五老胡同22号家属组织起来参加社会生产,生产组员们到集体食堂买饭。这是与大院社会截然不同的胡同记忆

至今让灵山记忆犹新的一幕是,搬进学生宿舍第一天。同屋的一个女同学问她:“你们家是高干吗?”灵山说,不是。女同学不言语了,过了一会儿说:“你长得像‘高干’。”“长相还能看出来?高干家出来的长什么样?”女同学说不上来,但在他们心中确实有一把尺子。对于平民子弟,他们确乎有一种难以言传的优越感。

大院子弟和胡同子弟,分属两个阵营。在学校里,即便不是一个院的,大院孩子也愿意跟大院孩子在一起玩。杨五一从小到大的好朋友几乎都是大院的。虽然在北京生活了五十多年,但他坦言对胡同里老北京的生活并不了解。“跟胡同里的孩子接触也不多,人家也不跟你深交。”

事实上,高巍口中闲适、随和的胡同北京早已是陈年往事。正经八百的北京四合院在今天的北京已经越来越稀少,即使没拆也不像个样子了。解放初,北京人口仅有100多万。60年后的今天,这个数字已攀升至2000多万。现实中,老北京人早已是凤毛麟角,在来自五湖四海的大院子弟们的冲击下,在北京市旧城改造的风潮中,随着一条一条胡同的消失,老舍描写的那种四合院里居民们家长里短、共议国家大事的老北京场景正在渐渐淡出,许多从小就生在城外大院宿舍楼里的北京孩子,连四合院都没有见过。