路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn一百年前,1918年,一战的硝烟刚刚散去,一场与战争一样恐怖的西班牙流感又席卷欧洲,夺走了数百万人的生命,其中包括两位在奥地利艺术史上空前绝后的画家,古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt, 1862–1918)和埃贡·希勒(Egon Schiele,1890–1918)。

长歌当哭,世界痛失英才。克里姆特与席勒二人共留下七千余幅作品,当中既有欧洲传统绘画的真传,又有大胆反叛的求变,给二十世纪现代绘画带来重要的启迪。我编辑这一系列,旨在探索二人相同的艺术追求,比较二人不同的艺术实践,讨论二人相同又不同的艺术态度,力图对我们了解欧洲绘画史中的二十世纪初那一段多彩多姿的起承转合时期有所启发。

一、双壁生辉

如果说西方现代绘画始于克里姆特,或许武断,但也不无道理。

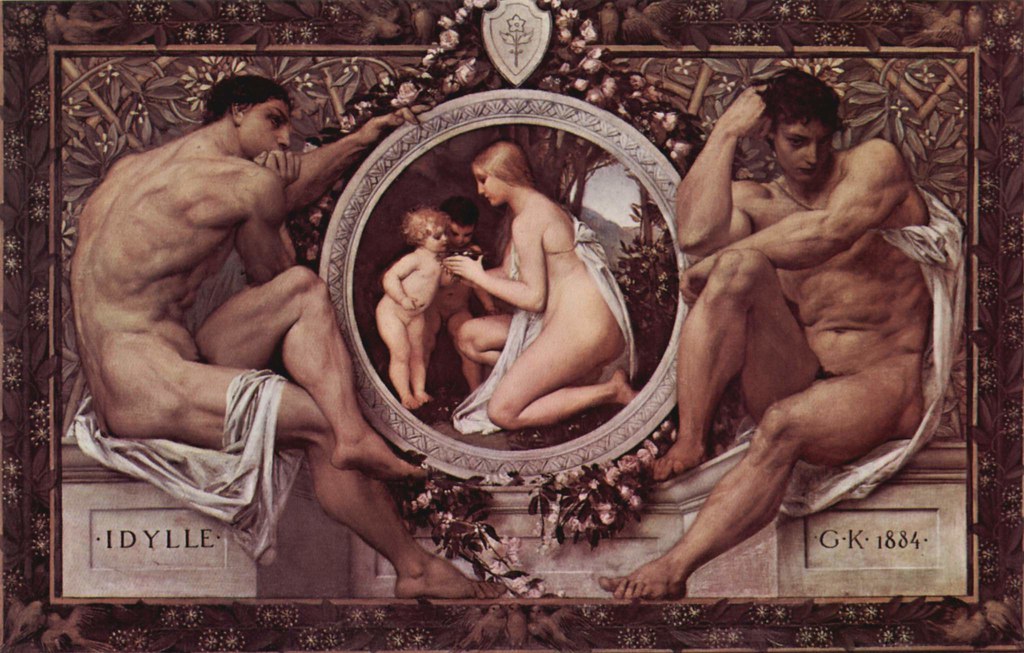

克里姆特《田园》(Idylle),1884年.

这幅古典主义作品大概是克里姆特最早的现存作品,当时只有二十二岁,从画作中可以看出他已经完成了完整的传统艺术训练。在成为维也纳分离派领袖之前,他以壁画创作为主,因此还得到皇帝约瑟夫一世的黄金勋章,表彰他对宫廷壁画做出的贡献。

克里姆特《朱丽叶及两只手的写生》(Juliet and Two Studies of Hands ),1886–87年。

克里姆特《街头小丑表演》

上面这幅作品的准确创作日期已经不详,但不晚于1893年。也就是说这是克里姆特三十岁之前的作品。克里姆特十四岁就就读于维也纳美术工艺学校。从这幅画中我们可以看到画家的学院派技巧臻于成熟,从构图到表现手法都是古典主义的,与他后期的作品有很大不同。这幅画证明了克里姆特在现代绘画的先驱之前,已经具备雄厚的传统功底。看惯了克里姆特后期作品的观众,第一次看到这作品多会颇为惊讶。

克里姆特《坐姿少女》,1894年。

这样一幅也是克里姆特早期的作品。克里姆特一生画了不少肖像画,特别是后期成名之后很多维也纳的贵妇人请他作画,与后期写实加变形的风格不同的是,这幅早期作品完全写实,如照片一般精准,足见功力。

克里姆特《贝多芬横饰带》(Beethoven Frieze),1901年。

经过早期练笔之后,克里姆特很快不满于传统的桎梏,开始热衷于被称作“维也纳分离主义”(Vienna Secession)的革新运动,成为领军人物。所谓分离,就是要与传统的脐带一刀两断。

《贝多芬横饰带》是克里姆特为分离主义画展制作的大型壁画。这里我们可以看到克里姆特继承了文艺复兴时期意大利壁画中庄严的对称和恢弘的平衡,同时又在画中的每个个体加入大胆的变形和象征意义。

《贝多芬横饰带》,局部。

这幅巨制占据了整整三面墙,因此一般只能展示某一局部的图片。上面这一部分表现贝多芬第九交响曲的意境。身着华服的女生合唱队齐声高唱《欢乐颂》,激情男女裸身相拥,女人美如水,男人壮如山。克里姆特大量使用他喜爱的金黄色来描绘让爱情升华的圣殿,金碧辉煌,贝多芬的华彩乐章就在这圣殿中回荡。

仅《贝多芬横饰带》这一幅作品就足以使克里姆特在现代艺术中占有一席之地。

二十世纪初以克里姆特为首的表现主义绘画承上启下,其最重要的特征是:一方面它具有现代艺术家所热衷的变形、抽象、装饰,抽出绘画对象的精髓加以重塑再造;另一方面则继承文艺复兴以来的重大人文题材,这则是现代艺术家往往不感兴趣的。

如果说克里姆特力图将传统与创新结合,伊贡·希勒则是彻头彻尾的破坏者,不留情面地粉碎观众对艺术和美的传统概念。

席勒的生命只有短短的二十八岁,真正的英年早逝。如果他能多活几年,如果他能活到毕加索的九十二岁,或者活到克里姆特的五十六岁,恐怕整个西方现代绘画史都会被改写。即便他的艺术生涯仅有短暂的十几年,已足以在现代画坛留下英名,今天的影响力甚至远超他的老师克里姆特。在他去世时,比他年长九岁的毕加索还在苦苦的探索之中。如果以当时的艺术成就相比较,毕加索尚不能与席勒同日而语。

和老师克里姆特一样,他也是从传统中破茧而出的。

1906年席勒十六岁时进入了克里姆特的母校维也纳美术工艺学校,成为该校史上最年轻的学生。要知道希特勒早年梦想成为一位画家,也曾申请这所象牙塔式的学府,但被认定资质不够而遭拒绝。试想当年如果他能被开恩录取,或许这个世界就多了一位画家而少了一位政治狂人,惨绝人寰的世界大战也许不会发生。

席勒《瓜》,1905年。

这是席勒十五岁时的习作。

席勒《有阳台的房子》,1905年。

这幅也是席勒十五岁时的水彩作品。从中我们看到这位少年已经娴熟掌握了美术的基本功。从构图、透视、笔触都十分到位。

席勒《蜿蜒溪水》(Winding Brook),1906年。

席勒十六岁时的作品,颇具印象派风格。

席勒《特里斯特海港之景》(View of Trieste Harbor),1907年。

这幅十七岁时的作品。席勒的父亲在铁路工作,所以他得以免费旅行。十七岁是他和小他四岁的妹妹歌蒂来到亚得里亚海边的特里斯特,画了这幅海港之景。从中我们看到席勒的艺术有了新的飞跃。此时他已不满足于老实临摹或模仿,而是汲取了变形的现代绘画意识。从画中那斑斓的水波中,我们似乎看到了一位早熟的天才艺术家的影子。他当时只有十七岁啊。

席勒《湖中树影》(Trees Mirrored in a Pond),1907年。

这也是席勒十七岁时的作品。同样是画水,与上一幅截然不同。可见席勒在初试啼声之时,认真尝试各种画风,莫奈等印象派画水的技巧想必给席勒深刻印象。

就在同一年,席勒见到了久仰的克里姆特。二人一见如故,克里姆特断定眼前这位天才少年日后必成大器。作为维也纳的画坛领袖,克里姆特一向慷慨提携年轻后进,但对席勒则给与特别的关注,他不但给予他热情指导,还购买他的作品,用自己作品与之交换,邀他参展,提供画室,推荐客户,甚至把自己的模特兼情人年方十七的瓦丽(Walley)供其使用,因此日后竟发生了瓦丽与席勒私奔的韵事。

这张历史照片中,席勒拿出自己的作品请克里姆特评鉴。他转头直视着克里姆特,认真地听取老师的教诲。而克里姆特用手指着画作,同样认真地对爱徒表达自己的看法。

席勒《水精灵》(Water Sprites),1907年。

这是席勒十七岁见到克里姆后特当年的作品,很明显的席勒在努力学习老师的绘画技巧和现代装饰性理念,画面还大量使用克里姆特喜欢的金色圆点。这显然是有意识地再模仿和取悦老师,因为此后我们再没有见到席勒使用丰富的色彩和金色圆点。我们与下面这幅克里姆特同年作品比较,可以发现从意境到手法都有很多相似之处。

克里姆特《水蛇》(Water Serpents),1907年。

这两幅作品虽然在构图和立意都十分接近,但还是可以觉察二人各自追求的艺术方向。克里姆特的水蛇睡眼朦胧,表情柔和性感;而席勒的水妖妩媚不足,妖气有余。圆睁双目,神经兮兮。对于克里姆特来说,美感最重要,因此他喜欢五颜六色的鲜艳,希望每幅画的买主都愿意把他的画悬挂在自家的客厅里。而席勒想得更多的是如何与众不同,更看重线条的力度,色彩反倒其次。对于作品是否有卖相不是他最在乎的。

克里姆特对席勒的影响,虽然席勒从未提起,但又两点是显而易见的。一是因为有喜欢画女人的老师做榜样,给他壮了胆,席勒的色情画作更大胆直接。既然老师可以这样画,学生要画的比你更露骨。二是身处老师巨大的影子之下,席勒迫切地需要另辟蹊径取得突破,促使他的革命更彻底,风格更狂放。他要自觉地画出老师不能画、不敢画的东西。

席勒《画家安东·贝施卡肖像》(Portrait of the Painter Anton Peschka),1909年。

1909年,席勒十九岁。画中的安东·贝施卡后来成为他的妹夫。这幅画完全是克里姆特的风格:二维空间、壁纸般的背景、与主题毫无关联的小饰物以及完全写实的人像轮廓。我曾写过一篇文字《克里姆特的《吻》与罗丹的《吻》》(http://blog.wenxuecity.com/myblog/38115/201812/29510.html),文中讨论了克里姆特作品中这种装饰与写实结合的风格的《阿黛尔·布劳赫-鲍尔肖像》(Adele Bloch-Baue)、《约瑟夫·佩姆鲍尔肖像》(Portrait of Josef Pembaur)以及《舒伯特弹钢琴》(Schubert at the Piano)。

席勒《歌蒂·席勒肖像》(Portrait of Gerti Schiele),1909年。

这是同一年席勒为他的妹妹歌蒂作的肖像画。上一幅模仿老师的风格不同,这一幅中可以看到此时席勒开始力图摆脱克里姆特的风格。虽然衣裙还有克里姆特丰富的花样,但整个画面还呈现拼贴的装饰性,但造型见棱见角,而不像克里姆特温润流线。更重要的是,席勒完全抛弃了克里姆特喜爱的色彩斑斓的背景,后面不要任何装饰物。此后席勒的画作很少有背景作衬托。克里姆特的二维空间景深很短,使所有景物都近距离地清晰呈现在观众眼前。席勒继承了这一风格,但更进一步甚至连背景都省去,直逼主题。二人轻忽三维空间,不纠缠透视的特点与不久出现的以毕加索为首的立体派不谋而合。也许,西方绘画走到了此时,这里是一个不得不经过的拐点。

席勒《穿格子裙的立姿女孩》(Standing Girl in Plaid Grament),1908-09年。

这一幅的画中人被公认也是歌蒂。妹妹常为席勒做模特,包括裸体画(后面我们还会另作讨论)。据说兄妹之间在很年少的时候便有乱伦关系。这幅画非常优美,席勒已经完全掌握了老师的平面装饰风格。但他的手部的见棱见角的突出画法,为日后席勒所惯用。

这是歌蒂·席勒1908-09年间的照片,当时她十四五岁。

席勒《情侣》(Lovers),1909年。

席勒《女人画像》(Portrait of a Woman),1912年。

这幅《女人画像》的模特是瓦莉·纽兹尔(Wally Neuzil),下一集我们还会提到这位对席勒一生影响最大的女人 。我们可以看出这幅画与前几幅早期作品已经截然不同,除了眉目之外,其他部分都是抽象的,衣裙只是用几个大色块来表现。此时二十二岁的席勒已经完全建立自己史无前例的独特画风,与老师克里姆特的风格渐行渐远。席勒虽然与马蒂斯的野兽派和毕加索的立体派没有联系,但现代艺术先行者们已经殊路同归。

席勒《隐士》(Hermits),1912年。

《隐士》也是作于1912年,席勒拜克里姆特为师后的第五年。此时席勒已不再模仿《水蛇》一类的分离主义装饰画,完全走上自己独特的艺术之路。这幅画的看点在于描绘出二人此时亦师亦友亦父的微妙关系。画中的两个穿着黑色长袍的男人,好像是在艺术天地中孤独徘徊的苦行憎。前面年轻的一位显然是席勒本人,而后面的可以断定是克里姆特。克里姆特终日穿长袍,所遗留的照片中也大都以长袍现身。那是他画室的工作服,也方便随时与模特做爱。画中席勒也有学有样地穿起长袍。两个男人显得亲密,互相偎依在一起。前面的男人无疑是主角,后面的病歪歪的老者是陪衬。年轻人目光炯炯,正像席勒在自画像中总是圆睁二目。而后面的老者则只有大大的眼眶或者闭着眼睛。为什么?我们只能猜测有某种象征意义。在西方文化传统印象中,盲目的智者总是有某种胜过常人的洞察力,例如古希腊诗人荷马。乃至东方也有盲目高僧的形象。因此我们权且当作是席勒对老师的一种赞美吧。总的感觉这幅画作给我们表达的信息是:老师,您喜欢我,我也爱戴您。您是我的靠山,我愿意当您的臂膀。但是,您老了,以后还要看我的了!

席勒《穿蓝色罩衫的克里姆特》,1913年。

虽然席勒从未表明《隐士》中的老者画的就是克里姆特,但其中形象与上面这幅席勒给老师画的肖像比较,两者极为相似。

克里姆特与席勒有一个重大不同,前者从不画自己,而后者则是世上最喜欢自画像的画家,其数量远超任何画家。但与众不同的是,席勒不屑于将自己最帅气的表情展示给观众,也不故意丑化,无论是裸体的、搞怪的、变形的,总把那个最真实的自己表现出来 - 那个放荡不羁、玩世不恭、及时行乐、自我陶醉的狂小子。

席勒《自画头像》(Self Portrait - Head),1910年。

尽管有那么多的自画像,这幅《自画头像》给观众的视觉冲击仍然非同一般。在他之前有这样的自画像吗?没有。在他身后有这样的自画像吗,目前还没有。那是一种什么表情?是痛苦?愤懑?迷茫?焦虑?还是哀怨?也许全是,也许全不是。席勒让你去猜。头像周围呈四射的白色光环是雄性荷尔蒙的喷溅,是青春力比多的爆发,是少年维特烦恼的膨胀。

“I die! I faint! I fail!” 不知席勒是否看过雪莱这样呐喊般的诗句。过把瘾就死而无憾。但席勒的自画像中我们不曾看到狂喜,更多的是青春期的忧郁。

席勒《低着头的自画像》(Self-portrait with Lowered Head),1912年。

“冷眼向洋看世界”。如今年轻人“为赋新词强说愁”的装酷模样早在一百年前就出现在席勒的画中了。在德语中“schielen”是“斜视”的意思,与席勒的姓”Schiele"相似。当年的评论家就用这一双关来挖苦席勒自画像中藐视一切的特有眼神。

如果我们对比照片中席勒本人的眼神,自画像中的确是他真实的自己。

实际上,席勒是艺术家中少见的非常注重个人仪表之人。在他现存的照片中都是西服革履,一头黑发梳理有型。这与他自画像中的叛逆少年的形象判若两人。大概他认为找照片画不够酷,要画就画个不一样的我,所以他的自画像虽然五花八门,但都是同一副模样:不买账!

席勒《自画像》(Self-portrait),1910年。

“我就是我,是不一样的焰火。” 1909年至1912年是席勒青春转型期,也是他的艺术成熟期。他的自画像大量地出现在这一时期,不仅使他的自画像在数量上远超过前人,在情绪表达的强度上也无人可比。

席勒《爱德华·科斯马克肖像》(Portrait of Eduard Kosmack ),1910年。

席勒和老师一样喜欢画女人,但比起克里姆特,他更突出的成就是画男人。他的艺术提供了一个全新的视角来呈现绘画史上从未见过的男人的形象。比起画女人的性感,席勒画男人更在意他们肢体语言的表现力,使那些不符合寻常审美概念的男人形象在席勒独特的线条和色彩下,变得真切、灵动、鲜活、极具张力。这些形象尽管最大限度地变异、夸张,但席勒却能准确地抓住被画者真实的面部特征,又不同于一般的漫画技巧,彰显画家的才能与功力。

1911年席勒结识了厄里克·莱德勒,马上就喜欢上这位十五岁的少年。为他画了多幅肖像。上面的照片是厄里克晚年时与席勒1912年的画作《厄里克·莱德勒肖像》(Portrait of Erich Lederer)的合影。显然厄里克本人也很喜欢席勒为自己作的肖像,还摆出与画中人同样的姿势。

席勒《厄里克·莱德勒肖像》(Portrait of Erich Lederer),1917年。

在一组厄里克肖像画中,1917年这一幅应该是最后一幅,当时厄里克21岁。在这一组肖像画中,席勒一反自画像中的无所不怪其极的风格,画得认认真真,中规中矩。只有手指的画法还多少有席勒的影子。

有评论家说,自米开朗基罗的《大卫》以来,很少有艺术家以美少年作为创作对象。因此席勒的这组肖像显得尤为突出。

席勒《四十九届分离主义画展海报》,1918年。

虽然席勒与克里姆特在艺术道路上渐行渐远,但席勒一直对老师十分尊重。就在他生命的最后一年,他还为维也纳第四十九届分离主义画展创作了海报,表明他永远是老师麾下的一员。在这次画展中席勒拿出五十件作品展出。他的海报是还以《最后的晚餐》为灵感,并把自己的肖像放在中央,取代耶稣的位置。对面空缺的座位是留给此时已经去世的克里姆特的。随着二人在同年离去,分离主义画展也办到了最后一届,曾经轰轰烈烈的奥地利艺术革新运动也就此寿终正寝。

然而直至今天克里姆特和席勒依然影响着艺术与观众,尤其是席勒。这是张贴在维也纳地铁车站里的维也纳2018年现代主义美术展的广告画,画中席勒的三幅作品的敏感部位被遮挡起来,文字上写着:“抱歉,一百年前的老东西到今天还有点太大胆。对于艺术来说,那叫自由。”

(待续)