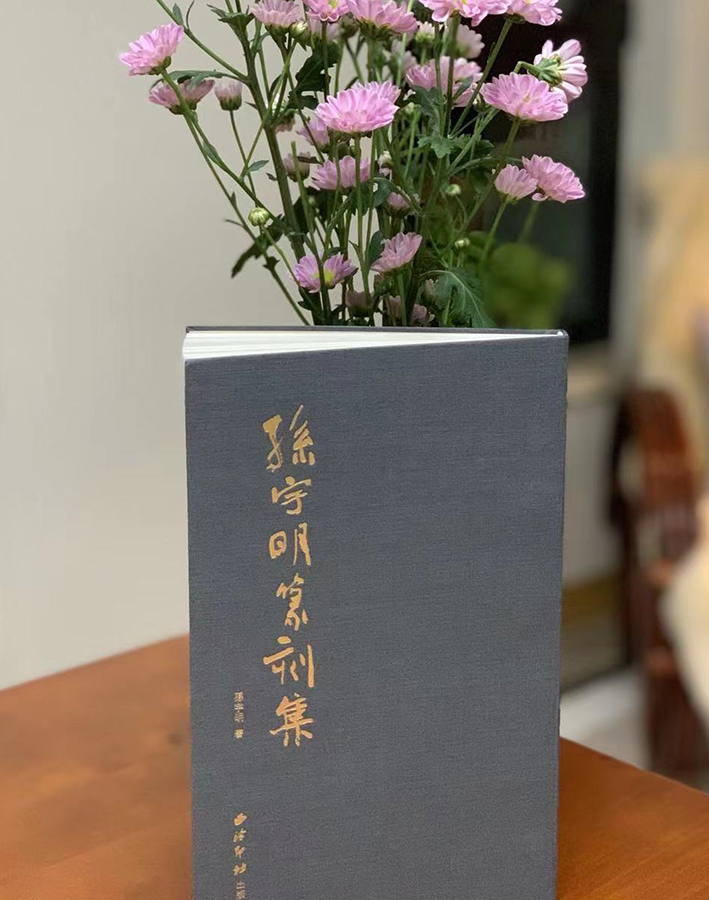

华翰斋

文一诗二印三字四影五

(2)

(3)

(4)

后记

从小就是个喜欢动手的孩子。据妈妈讲,不记事的时候就拿着剪刀剪东西。后来上小学的时候,已经开始用刀在木头上刻东西了。当时经常和其他孩子玩煽纸人,东北土话叫打“pia ji”。这个东西是一个圆纸板,正面贴着张飞李逵之类的人物。我喜欢玩,但技术不灵,所以 “pia ji” 很快输光了,没钱买了就自己做,正面的人物画了一些,但亲笔手绘花太多时间,输掉也太心疼,所以就开始自己刻自己印。

买的刻刀并不锋利,我就把锯条剪断,然后自己磨,再把刀片镶到一个小木把里,用铁丝和胶带紧紧缠好。然后把人物样子贴到桃木板上来刻。记得当时很多人物像曹操关公之类的都有大胡子,我都一丝不苟地刻得细细的。

上初中的时候喜欢上了书法,看着人家写完字都盖个章,我就想着自己也要刻。因为刻 “pia ji” 的经验还算丰富,所以就自己把桃木弄成方的圆的图章模样,刻了一些图章,主要都是自己的名字。当时的小人书,作业本,课本到处被我狂盖,甚至连爷爷的哥哥给的线装本《芥子园画谱》上也没有幸免,至今许多卷的封面上仍保留着我最早期的印迹。

1981年刚考入清华的当年,参加校内书法比赛获得大奖,奖品除了几支笔之外还有一本西泠印社刚刚出版的影印本《吴让之印存》。书前有赵之谦序言,后有丁辅之吴昌硕黄宾虹等跋语,都是手迹。里面提到徽浙二派,我就去仔细读明清各流派,书里提到汉印,我就去仔细地去读秦玺汉印,等等。可以说,这本又薄又小的书就像个放射的光源,照亮了我篆刻的天地,把我引到了篆刻理论和实践的方方面面。

之后的近十年时间里,我读完了清华的工程本科,读完了财政部的经济硕士,又到了中央国家机关工作,发表了许多经济改革的论文。在完成这么多所谓“正业”的同时,我一点都没有放弃篆刻,读了很多书也刻了不少印。当时才二十多岁,容易沾沾自喜,就想着出版一本篆刻书,还特地请人民美术出版社的总编沈鹏老师为我题写了书名。可是真到选作品的时候又感觉自己满意的作品能印出让人看的并是那么多,所以我就一直拖着,想多积攒一些好作品。没想到,这一拖就是三十多年!

和大多数人类似,在美国生活初期要奋斗。我们花了近三年的时间在美国站稳了脚跟,而我重新操刀篆刻是在买了房子,生了第一个儿子的五年之后。现在我在美国生活三十年了,可以说已经“脱胎换骨”了,国籍变了,世界观变了,说话夹着英语了,书法也反传统了,但是很奇怪,我觉的我的篆刻没有变,甚至比三十年前更传统了。我自己也不知道为什么,我也不想去追究为什么,就跟着感觉走吧!

2020年的新冠给全世界带来了灾难,也给了我一大段较为充足的创作时间。我刻了许多图章,所以有了这本推迟了三十多年的书。感谢把我引向篆刻殿堂的西泠印社出版社,也感谢三十多年前就帮我写好了书名的沈鹏前辈。

孙宇明 2021年7月美国马里兰波托马克寓所