贝叶

贝叶是一种可以在上面写上字的叶子。June 27, 2021 Sunday 距幽谷木屋背包行还有6天

我终于又勉强能够静下心来,想要继续写背包行系列的游记。可是就在按顺序写下上面这个题目的那一刻,我意识到今天已经是结束了幽谷木屋背包行的第七天。我的游记早就大大地滞后了,这些倒数似乎也已毫无意义,我应该尽快切入主题,爽快地记录真正的背包行经历才对。可是我无法捕捉住自己最想留住的念头,那些念头和曾经触动我的心灵的各种情绪都如流水般一直哗哗流淌,在我重新忆起的瞬间便失去了最初感动我时的声色形态。

不对,并不是无法捕捉住最想留住的念头,而是我清楚地知道:我的回忆和因回忆激起的情绪都只属于此刻,与当时的真情实景已无太大关系。逝者如斯夫!我希望籍由文字留住的痛苦、伤感、欢乐、美的感受和对人生的种种感悟,都如掬溪流在手---谁能捧住那飞流而下激起的美丽水花、捧住那在温暖的阳光下清泉石上流的幽光呢?只在掬起流水的一瞬间,那些动人心弦的美便已变成手中的一捧清水。最终,捧在手掌的水也终将从指缝中流逝,只有手心的清凉之感可能稍许停留,而就连那样的印象我也无法完整地传达---这样的想法是多么令我难过啊!于是我对自己说:哎!算了吧!等明天再写。也许明天我就有想写的欲望了!这个系列我应该写完,我不能总是浅尝辄止,每次想挖井结果都只是挖出一个又一个浅坑,可是,掘井九轫而不及泉,犹为废井。。。不过,这些沮丧其实都只不过是冰山的一角,事实上,我已重又陷入抑郁的深渊之中。以前也有很多这样的时候:当我因为某种压力或感伤而难以入眠,我的身体便会变得死气沉沉,全身的毛孔也都全部闭塞,即使我去跑步、泡澡甚至去做桑拿,把自己搞得大汗淋漓,依然觉得没有畅通之感。在那样的时刻,我的身心全都封闭起来了,好像一个躲在阴暗的角落里卷曲着身子的孩子,只想闭着眼睛睡死过去。我依然喧闹且鲜活地生活着,但我的心在喧闹中沉默,我的身体鲜活地行尸走肉。

是的,自从两个星期前听到姐姐说我六哥去世后,我便一直处于这种状态。姐姐告诉我说:只比我大两个月的堂哥去世了,他住院的第三天,姐姐给他打电话,他说:“娟姐,我现在很痛,不能跟你说话,我想回家。”然后,他拔下输液管离开了医院,回家的第三天就去世了,因为连检查都还没做完,至今没人知道他究竟是患了什么病才死去。姐姐说:“你也知道,阿六的身体一直很差,所以你不要太难过。“我像被电击一样,到能哭出声时,便说:”姐,六哥他为什么不住院?他回家去有谁照顾他?“但我说出的话和我的哭声一样毫无意义,有一个声音反反复复地一直在我的心中嘶吼着:”我活在这个世界上有什么用呢!六哥最爱我啊!可是我什么都没为他做过。我活在这个世界上到底有什么用呢!“我想起在我大姑还活着的二十多年间,我每次回国都会先去拜见她,而她每次也总是问我:”见到你生哥和六哥了吗?他们要是知道你回来不得开心死,你们三个从小就那么要好。“生哥和六哥都是只比我大几个月的堂哥,我们三个人从小就很亲密,比跟自家的亲兄妹要亲密得多。只要我回家,我这个孤身一人贫困潦倒的六哥无论在哪里都会第一时间赶来看我。每次见到我时,我们都会手拉手摇啊摇的笑半天。他叫我一声老妹,我叫他一声六哥,他再叫我一声老妹,我再叫他一声六哥,一直互相叫到两个人都笑得喘不过气来。我最后一次看到六哥,是在2019年10月份回国参加大哥的儿子的婚礼时。我们又是那样又摇又笑互相叫了半天,之后他摸摸我的头发说:”老妹,你为什么几十年都没变,总是一个样子呢?“我抹了一下笑出的眼泪,问:”六哥,你为什么总是这么瘦?“他说:”瘦就瘦呗!有什么要紧?“那时他一定已经病入膏盲了,可是我竟然一点都没意识到。后来我们一起去举办婚礼的酒店旁的花园拍照,天骏把自己的西服和领带借给他穿,看起来立即脱胎换骨英俊潇洒的六哥指着天骏对我说:”老妹,这是我这一世人第一次穿西服戴领带呢!妹夫他人真好啊!人又好斯文!“后来,他在婚礼的酒席上喝了很多酒,回来时我们三个一起坐在车子的后座上,他又摸着天骏的手半天,对我说:”妹夫人真善呀!我一见他就好爱好爱他。“天骏本来有些洁癖,平时绝对不喜欢别人触摸他的,但那时却是温和地笑着,任由六哥抚摸他的手。

这些天来,我经常想到的是:从今以后,世界上再也没有一个像六哥一样真正发自内心地欢迎我回家的人了!我已经不记得最后一次见面是怎么跟六哥分的手,还有我们最后一句话说的是什么。每次回家我都很忙很忙,从来没有仔细地看看这个世界上最纯真地爱着我的六哥的脸。有时我想:我之所以不看六哥,可能是因为他实在是太瘦了,我怕心痛所以不忍细看。有时我又想:其实是因为我太无心了!无心的人很容易被各种幻相迷惑,所以忽略了最应该关注的东西。我本该真正关心他一些,在我力所能及的范围内帮助他一把,可是我却一直什么都没做过。我的生命原来如此虚妄,虚妄得活着的岁月都只是不停地累积着遗憾和哀伤,如今这哀伤和遗憾又附上了六哥的份量,我该如何承受这越来越沉重的遗憾和哀伤?

听到噩耗的那天晚上我一夜未眠,但是第二天早上仍然按时起床去参加早就报了名的保卫山与畸恋峰(Protection mountain to Amour peak)的爬山。那一天我除了声音稍微沙哑一些,反应稍微慢一点之外,在他人眼里我可能并无异常。我与平时一样跟队友们有说有笑,使尽全力紧跟在飞毛腿先锋队的后面。那一天的天气很热,走了一会儿便大汗淋漓,可我依然觉得全身毛孔闭塞一点都不畅通。在通往保卫山的开头是一段长长的丛林路,半山腰之下一直都有轰鸣奔腾的溪流在路径的右侧相伴,空气中漂浮着流水飞溅的水沫,但清凉的山风也吹不散在陡峭山径上一直上爬流出的汗水。到了后来,山越来越陡,我也走得越来越吃力,我的全部感觉都被急剧的喘气和心跳完全占据,内心变得一片空白。

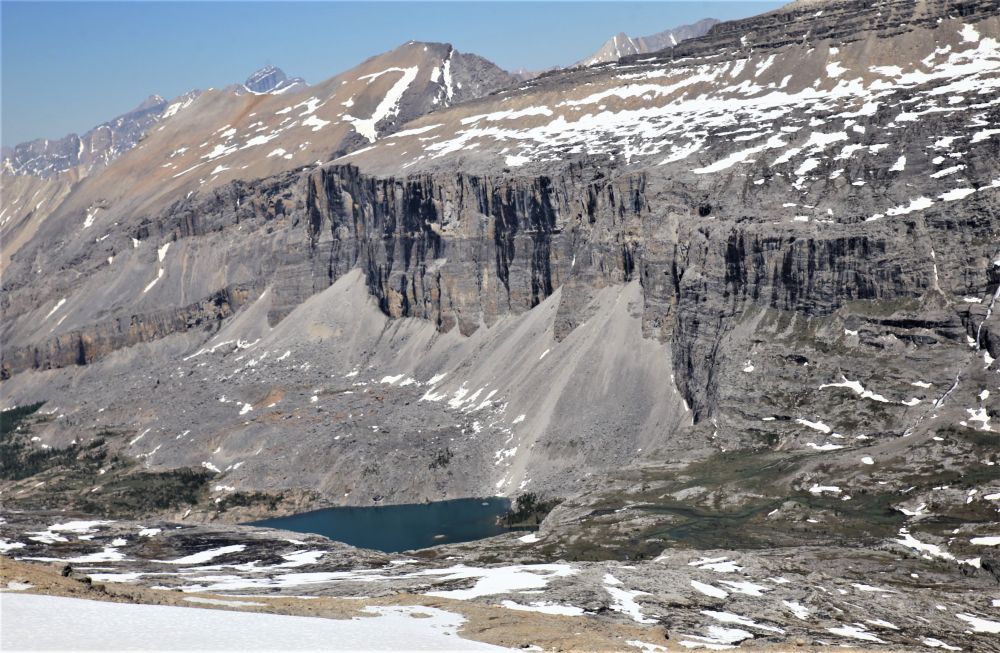

那样奋力奔跋了一个多小时之后,我们走出了树线,眼前是峭壁陡立的碎石坡,石坡上还留着大片大片未融的残雪,而保卫山和畸恋峰看上去只是两个小尖角。那些残雪与险峻的灰黑岩石相间,形成一道道美丽的黑白纹路,给光秃秃的岩山平添了一抹优雅的色彩。在乱石嶙峋的碎石坡上又爬了半小时左右,就来到一个幽深的铜矿洞口。据说那个铜矿是19世纪末遗留下来的,100多年前,人们在那里挖铜、银和锌。铜矿看起来像盘丝洞一样幽深,我走进去时觉得有些恐怖。洞壁有些石头的颜色蓝蓝绿绿的,可能那就是铜或者锌。看着那些色彩斑斓的岩山我曾想:岩石里会不会有钻石呢?这段时间我正在看《血与铁(Blood and Iron)》--- 那是一本与这个铜矿年代相近的书,是由一个名叫李显光的人在140年前写的记录他参加修建加拿大太平洋铁路的日记改编的小说。那本书记载了华人被白人歧视欺压的血泪史,看得我血脉偾张,书中的人在忍无可忍时就想逃跑去淘金。那是一个淘金挖宝的年代,看来除了淘金之外,也有人想找金银钻石。要爬上这样的悬崖峭壁上挖掘财宝也殊为不易啊!从洞里往外看去,铜矿的洞口好像一个形状奇特的相框,非常好看。

我们在铜矿前吃西瓜休息,拍照留念,之后便继续沿着积雪的岩壁碎石向保卫山冲顶。那段岩壁碎石坡大约是1公里爬高500米左右,颇为陡峭,好在大部分积雪都已融化,走起来并不太危险,只是极费体力。上到山脊之后,但见厚厚的积雪在山脊的左侧形成一道美丽洁白的雪脊,一直延伸到前方仿若悬在半空的保卫山山顶。我们从山脊走向左边的保卫山,再从保卫山沿着山脊走向右边的畸恋峰,奇迹谷(wonder valley)在雪脊下方被白头翁花山(Pulsatilla mountain)环抱着。走在微风习习的山脊上,被壮丽的群山环绕,俯瞰有着鬼斧神工般的美丽壁纹和宝石般闪耀的湖光的奇迹谷,我不禁心醉神迷,忘记了一切忧伤。

这一天我们并未走完从保卫山至畸恋峰的整条山脊,而是停留在两山之间的假峰上。从假顶上看畸恋峰仿佛近在咫尺,但是往返之间估计也要一个多小时,其时已经超过下午2点钟,于是队长决定就此停步,休息之后打道回府。在顶峰上,看与保卫山和畸恋峰毗邻的城堡山和白头翁山连绵起伏紧密相连,仿佛在像我们叙说着一个热情似火的爱情故事。故事里有城堡,有被英雄保卫着的美人,还有不为世人所容的不伦之恋以及白头偕老的誓言。。。想着那些浪漫的山名,我想到没有自己的历史文化背景的加拿大人也有浪漫的一面。或许,正是因为没有历史文化的束缚,这种浪漫更加有着原生态的本能色彩,正如这些原生态的落基山脉一样充满原始的魅力。

白头翁花又叫风之花,看着对面的白头翁山,我想起了一首《风之花》的歌。归程中它动人心弦的旋律一直在我的心底回响,缓缓地抚慰着我的心:

Windflowers . my father told me not to go near them.

He said he feared them always .

And he told me that they carried him away

Windflowers, Beautiful windflowers

I couldn't wait to touch them,

To smell them I held them closely.

And now I cannot break away.

Their sweet bouquet disappears

Like the vapor in the desert. So take a warning, son.

Windflowers . Ancient windflowers.

Their beauty captures every young dreamer who lingers near them.

But ancient windflowers, I love you.

Windflowers, my father told me not to go near them.

He feared them always, said they carried him away.

Windflowers, I couldn't wait to touch them,

To smell them, I held them closely.

Now, I cannot break away.

Their sweet bouquet disappears

Like the vapor in the desert. Take a warning, son.

Windflowers, their beauty captures every young dreamer who lingers near them .

Ancient windflowers, I love you.

Protection mountain 的视频:

有残雪的碎石坡

走向铜矿

铜矿

走向保卫山

雪脊

奇迹谷在我们身后

白头翁山的壁纹和湖光

走向畸恋峰

风之花

是的,谢谢树兄来访

谢谢北京姑娘,是的,通常在高山天就更蓝一些

说明一下,老妹的老字在客家话里跟年长的老字无关,只是一个习惯称呼,人人从小都是这么叫老么的,老弟老妹就是小弟小妹。