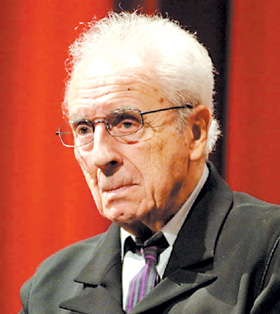

享誉世界的意大利电影大师米开朗基罗·安东尼奥尼于意大利当地时间2007年7月31日去世,享年94岁。

安东尼奥尼1912年出生于意大利中产家庭,是意大利新写实主义的先驱,作品充满了浓厚的悲观情结。安东尼奥尼最为国人熟悉的作品是《云上的日子》,1966年他执导的影片《放大》,则为这位大师带来戛纳电影节金棕榈大奖。

1972年,安东尼奥尼应中国之邀前来拍摄了纪录片《中国》,却在1974年遭到中国政府的严厉批判,成为那一代中国人对文革集体记忆的一部分。

下面是这部记录片中关于北京天安门的片段:

关于这部记录片,崔卫平在一篇文章中曾经有过这样的评论:

对安东尼奥尼纪录片《中国》的过分期待,是非常不现实的。毕竟这部影片诞生在1972年,当时的中国,还处于文革后期极度的封闭状态,普通人们并不敢在大街上与外国人自由地交谈。而安东尼奥尼虽然是请来的客人,他的行动仍然受着极大的限制:关于他可以经过和不可以经过的路线,他们一行人曾经在房间里和中国官员讨论了整整三天,最终他惟一可以选择的方案是“妥协”,放弃原先从意大利带来的长达近半年的计划,在短短22天之内匆匆赶拍。

于是,作为一个从那个时期过来的中国观众,一眼便可以看出什么是安排给外国人看的内容:那些学校、工厂、幼儿园、包括公园,人们整齐有序地做操、跑步、工作,脸上洋溢着幸福、自信的笑容,儿童们天真烂漫,歌声清脆嘹亮。纺织厂的女工们甚至在下班之后还不愿离去,她们自觉地在工厂院子里围成小组,学习毛主席语录,讨论当前形势。影片最完整的段落之一,是通过针灸麻醉、对一位产妇实施剖腹产手术的全过程,几乎像科教片那样详细周到,从如何将长长的银针插到产妇滚圆的肚皮开始,一直到拽出一个血肉模糊的小生命。如果不是有着特许,这样的拍摄毫无疑问存在个人隐私的问题。

除了再现当时的外交政策,中国观众从这部影片中还可以了解到那个时候外国人是怎么看中国的,某种看法也许至今也没有改变,那就是“谜一般的国度”。蜿蜒的长城、方正的城楼、太极拳、街头武术、河水流经城市的苏州、交叉花园的窗棂,这些都得到了热情的、赞美般的表现。

然而,如果我们拿安东尼奥尼拍摄的苏州河面上贫困的船工,与他自己完成于1950年的纪录片《波河上的人们》做个比较,不难发现,对于挣扎在意大利一条名叫“波河”上的人们,导演的眼光有一种诚挚的同情在内,结果展现出来的画面并不“客观”,而是有着导演本人对它们深深的理解,有导演热切地想要告诉人们的东西;但是对于生活在苏州河面上的人们,同一位导演,却失去了那种深切的关注和不懈的追踪,中国这些生活在船上的人们,更像是一道旅游风光。这样的遗憾,责任是要安东尼奥尼本人来承担的。

他是这样描写自己来中国之前的感受和认识的:

“在我去中国之前,我也有关于中国的想法,它主要不是来自最近出版的书——文化大革命和关于毛泽东思想的争论。我用形象思考,而我脑中的形象主要是带有童话色彩的:黄河,有很多盐,家和路都是用盐做成,一片雪白的蓝色沙漠,还有其他沙漠,动物形状的山峰,穿着童话般服装的农民。”认为中国农民“穿着童话般的服装”,真是闻所未闻的想象力。

当然,摄影机这个东西有它神奇的一面,镜头有自己的逻辑和自己想要去的地方。于是影片中不时出现这样的“裂缝”:一些未经安排的东西,它们自己从某个角度不经意地冒了出来。在林县的某天,安东尼奥尼他们发现一行人行动举止异常,于是他们举起机器跟了过去,结果来到一个自发的集贸市场,人们带着自产的粮食、家禽和自制的食品,在那里做起了买卖,这在当时几乎是违法的。这个小小的市场有点紊乱,货物参差不齐,人们脸上流露着明显的不安,这些与另一组镜头中(当然是安排好的)北京某大商场的琳琅满目、肉类和各种时鲜蔬菜堆成小山的盛况,恰好形成鲜明的对比。

还有那些从来没有见过外国人的小村庄的人们,在看到一群大鼻子的洋人时,所感到的是怀疑、惊惧、害怕和躲避。很多情况下,人们贴着泥土的围墙站着,不后退一步,也决不靠前一步,没有一个人敢走上前来主动说话。有人招呼他们离开,他们就惊跳着往回走,然后躲在遮挡着的某处,只露出半个眼睛。这是当时中国对外关系及其宣传政策的真实写照。

那些在下课时非常有序地倚在不同角落里读书的孩子们,他们面无表情地大声朗读课本——那些为他们所不明白的东西。但是也有个别胆子大的,仰起圆圆的小脸东张西望,对于眼前如此人为的安排感到困惑和极大的不满,一副桀骜不逊的模样。

在这个意义上,安东尼奥尼用“画虎画皮难画骨,知人知面不知心”来形容自己的工作,那是他自己的谦称;但是作为中国观众,也许用得上这句古话:“桃李不言,下自成蹊”。