正文

暂离尘嚣:古今瑰宝

那天放了工,我抓起钱包跳到车里就向LA方向开,去Getty博物馆。

Getty Center位于洛杉矶Brentwood的山上,占地750英顷,俯瞰市区。Getty基金会为此花费1.2 billion,是美国历史上最大艺术捐款,历时将近十四年建成。由美国现代派的建筑大师Richard Meier及他的同僚设计。包括花园,研究所和博物馆。博物馆专门收藏古典雕塑和绘画,除了摄影,一般不收藏二十世纪以后的作品。与那些历史悠久的大博物馆不同的是,它的收藏少而精,特别以著名画家所绘制的肖像而著名。当年能够请有名的画家来画挂像的,多是一些显著的欧洲贵族。如今不知是家道中落还是钱迷心窍,老祖宗的面容也拿出来换银子了。该博物馆另一名声,是收藏赃物,它曾经从一意大利从事走私偷掘活动的头子那里买希腊古代雕塑,有些查明被希腊追回,现在还有许多仍然在展出,不知来历是否清白,或者说,尚未有人能够证明它们来历不清白。

开近了洛杉矶,就堵上了车。我眼看着分分秒秒在流逝,本应在博物馆流连忘返的幸福时光,成了在高速公路上烦躁不安的痛苦过程。呆望着前面一片红色尾灯,百般无奈之中,往事悠悠,我开始回忆自己怎么对博物馆开始感兴趣。

我在天津上学时,一年总要去几次北京。开始住三姨家,找在京上学的朋友去玩。后来索性住在她们的学校,宿舍里常有北京同学周末回家,总能找到空床位。

那个八十年代中的夏天,我和朋友秋在沙滩一带闲逛,走到中国美术馆,看了当时十分轰动的皮尔。卡丹的展出。我和秋也被轰动了:没有面孔的衣模,被高雅的色调,追光和繁琐或者简洁的衣服赋予了生气;夸张的低领上,色彩反差强烈的镶边勾画出曲线,暗示着性感;骇世惊俗的,还会在衣服上点缀着腋毛阴毛。

看完出来,我俩走到副展厅,相比主展厅非常冷清,在展出全国不知什么青年比赛的获奖作品。我读到其中一个二等奖的作者,是我们同一中小学的一个男生,不禁上前指给秋看。秋摇头说,不记得。

“不记得我了?”我后面有个男声问。一个笑容满面,又高又壮的小伙子,不知从哪里走了出来,依稀有些面熟,他就是二等奖的作者,和我们同一中小学毕业的义。他比我们大四五岁,那年代男女生不讲话,难怪秋不记得。

义在中央工艺美院,不记得他是工作还是读研。他与我讲定,如果有好的画展,给我写信,他带我去看。那年我走入了义的世界。不顾秋说我吃饱撑的。几次去北京,白天跟着义看画展,晚上到他那里,看他的近期作品,常有男女同学来,打扑克,侃大山,听他们讲采风采来的故事。他的来客都是艺术家,我是唯一学理工的,经常陷入争论。争来争去,最后他们的一致结论,是我应该跟他们做艺术家。艺术家们的逻辑是非观念很有问题,把本人的专业贬的一无是处,还都说把俺褒了。“夸你的感觉到位,你还不领情儿!”俺又成了不知好歹。

义的获奖作品很媚俗,但他私下有些作品,却颇有冲击力,常被他的哥们儿批判。“你们懂什么?不就是按着你教的路子评好坏。”义为自己的作品辩解,“俺老乡冬哥们儿说了,唯美的艺术,没有深度,浮浅伪善,不能打动人心!”

他的师兄弟们指着他一件自以为得意的门神,问我:“你看出什么?”

“看到穷凶恶极,感觉毛毛虫从天而降。”

结果他们你看我我看你,一起说:“你改行吧!”气我个倒仰。又要俺弃暗投明。

有时与人的关系,在一开始就主观定了位。义周围有很多秀色可餐穿着奇特的学艺术的女孩。记得有个像鹤一样纤细,总穿一身白色,叫他“义哥”的女孩,来问他调色的问题。他给我找住处,随便找个女生,把我托付给她,她们都很为他卖力。她们称我“义的老乡”。

义生长在艺术世家,初有造就,祖辈山东人,高壮,浓眉大眼,留着墨黑如缎的齐肩长发。如今国内时髦,穿进口服装;那时时髦的,穿出口服装。他那件满是口袋的夹克和背心,我还没见别人穿过。他有一点不象艺术家,是不邋遢。我总觉得,这样的男生很有女人缘,不会对我青目。更何况我当时有个男朋友,尽管已经矛盾重重。

义对我说话甚至不怎么客气。有次我问,“你的作品哪一点是工艺美术?你怎么不去中央美院呢?”他一遍遍咄咄逼人地反问:“你说为什么?!”搞得我落荒而逃。终究也没搞清为什么。此后我对他说话也不怎么客气,他有些作品,我看了随意臭扁,有时他气得跳脚,要拿去砸烂,我还得拦住他,要他留个反面教材。后来他不让我看他的新作,托词说横竖是反面教材,经不起我的毒舌来批判。

一年多后的春节,都回家乡过年。义请我去他家看他的收藏,又给我电影票,是内部片,老道格拉斯饰演的斯巴达克斯。看完他送我回家,推着自行车不骑,走着走着,停下掏出烟来抽。我早说过不喜欢闻烟味,便隔着烟雾瞪着眼睛看他。他却低头看着地,说,“你嫁给我,我就戒烟。”

我大吃一惊,“为什么?!”

他说,“只有你能理解我。”

“可只有你不理解我啊!”

“我会慢慢学啊。”他又说,“好好想想,过几天我再来。”

那时我有个初恋男友,虽然与他的关系已经是穷途末路,彼此伤害到言无泪尽,但假使有了义而弃了他,他肯定又有一番说道,又会是一场恶战。更何况我觉得,跟义好而弃了他,对他们双方都大不恭,我做不来这样的事。我鄙视三角。

义再来,我说不行。我总不能说,你等着我跟他散了再来。再者,我当时乱糟糟的心境,既不知道初恋的孽债会有什么结局;也不知道自己是对义的艺术世界,还是对义本人感兴趣。

义脸色阴沉。他说,“好吧,我不想再见到你了。”

我又大吃一惊,“什么?!难道我们不能做朋友?!”

“我不想跟你做朋友。”他扬长而去。

真是义无反顾!原来这个词从这里来。我欲哭无泪。那些日子我心里很狂躁,想到义,只剩下愤怒和怨恨。我们在来往中没有男女私情,为什么就做不得平等而无牵连的朋友?!来年夏天,与初恋男友彻底分手,独自旅游,以求山水慰抚。到了四川,在青城山被群贼围剿,偷去了钱包,只剩了口袋里的两块钱,连饭都没钱买来吃,才勉强回到成都,找亲戚的亲戚借钱狼狈回家。初尝世事炎凉。

对了,如今买了单反相机的都大叫反了,我那时就反了,是老反,拥有一架海鸥135,蔡司镜头,有测光表,不知是不会用还是本来不准,用了反而不好,所以不用。全靠猜测或者经验,来定光圈和速度。没有自动聚焦,5.6以下的光圈,还得以步计量,来定距离。当时我是周围为数不多照没人儿的照片的。彩色胶卷比较贵,不是特别情况不能用,多数还是照人了。黑白胶卷用的比较随便,借来放大机自己洗相片。但是条件有限。为了省钱,相纸往往是报社专业人员用剩的边角,需要自测型号;或者过期处理的。有时洗照片时天太热,显影快的无法控制。后来看,洗得好的不多。

那时正时髦日本进口的傻瓜相机。有人以衣量人,我被持进口傻瓜的人嘲笑。比较相片时他们偶尔承认,我的照片比他们的高级相机清楚,纳闷着为什么。我们系一个不同班,自称爱好摄影的男生,有一柯尼卡傻瓜,最喜欢嘲笑我。不幸的是,那年他也去四川了,被偷的更彻底,就一个书包全被偷了,包括相机。不过偷我钱的是人,偷他的是峨眉山的猴子,说抢更恰当。

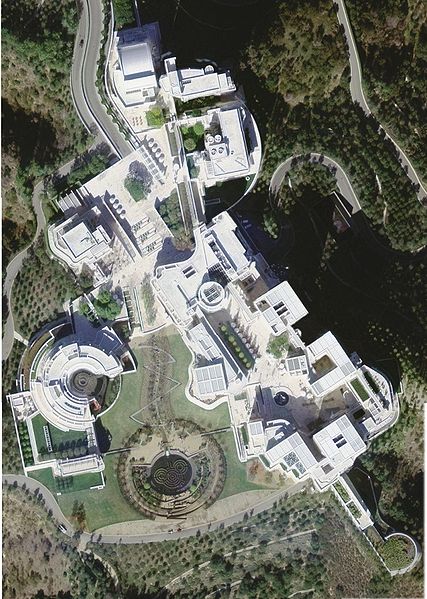

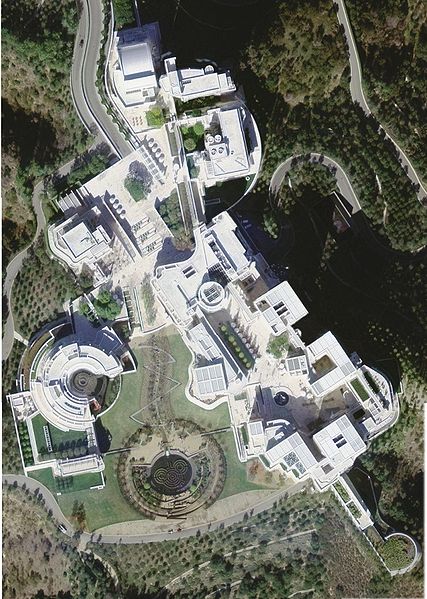

往事如烟,随风而来,又随风而去。正怀旧的功夫,车又走动了,不等到Getty Center门口,便有很多服务人员,指挥如何停车。这里公众观赏不收费,连停车费,也是洛杉矶城市要求才收的。卫星鸟瞰整个建筑群(来自维基百科):

从车库坐电梯上去,别是一番风景,等待乘tram的地方,是Fran and Ray Stark雕塑花园,设计的端庄大方,展品可以一目了然,走近因为周围的植物或者水池石头沙地的衬托,更有味道。初春下午温暖的阳光里,精心修剪的树木,还没有长出今年的新叶,却已经有不识名的藤,开出灿烂的紫花。

右边倒影池里是富有盛誉的英国现代雕塑家Henry Moore的作品Bronze Form。公论他是二十世纪最伟大的雕塑家,作品多为抽象的人体。远处的白伞下,供游客散坐,在热闹的夏季周末,一定有卖冰激凌的小摊。

乘坐全自动的三节火车,在五分钟升到山顶,好像从平常街景升到了风雅所在。进入了这个庞大的建筑群。很大一部分的建筑贴面和地面是一种叫Travertine(近似石灰岩)的石头,出产于意大利,提供了米色的基调,大方明快。建筑的设计,充分利用了山坡上的优势,天外有天,景外有景,常在石头框出来的低矮门洞里,透出长空飞云。更有无处不在的现代雕塑和格外漂亮的化石,不经意地坐在角落里。众多的各色瀑布,潺潺而流。花树都是精心修剪过的。很多不认得的奇花异草。很难用视野局限的照片表现出来。

这是天井中的水池,蓝脉大理石中,不时有喷泉。更胜一筹的是后面的小景,或者曲径通幽,或者别有洞天:

博物馆的前门,中间巨大的石梯,两边才是让人拾阶而上的路径。仰视拍的照片失去了气势。左边的雕塑叫air,没看懂。博物馆有希腊罗马古物,法国室内装饰,欧洲绘画(1900以前)和摄影几个部分。我只有不到一个半小时的时间,先朝着欧洲绘画而去。

因为情人节,有个特别展出,叫做Consuming Passion: Fragonard's Allegories of Love 画家Jean-Honore Fragonard,画的名字都很捉人眼球:fountain of love, the oath of love, sacrefice of love, inocation to love,看完了俺也明白了,实在不是我喜欢的类型,白白浪费了时间。赶紧另投高门。终于看到熟悉的名字。

我很喜欢这幅法国画家Jean-Francois Millet出名前的油画,模特是朋友的妻,农家女,清丽自然,画风轻松自如,感到画者和被画者的平等交流。

不用说,这是一位公主,Princess Leonilla of Sayn-Wittgenstain-Sayn, 德国画家Franz Xaver Winterhalter极尽其能,表现了俄国出生的公主,在巴黎上流交际圈里,穿丝着锦的奢华风光。

这幅是Getty去年四月新添置的名作,Tissot’s Portrait of the Marquise de Miramon, née Thérèse Feuillant 。这位雍容华贵的妇人出身于法国北部经营矿业的富家大户,给她的贵族丈夫带来一笔丰厚的嫁妆。getty不光买了画,连她当时的粉色裙装也买了来。那是巴黎时装肖像的鼎盛时期的作品。法国画家James Tissot ,以绘画逼真而著称,这幅真是不负其盛名。这张有点儿糊,不能用闪光灯和三角架,不注意喘气就糊了。

这幅也是他的作品: Young ladies admiring Japanese objects,被画的人物身态优雅自然。当时有钱有闲阶层的女儿世界写照。

每走一两个展厅,就有门通向阳台。这个阳台俯视cafe的室外餐桌。极目远望,洛杉矶市景,右边照片范围之外,是波光粼粼的太平洋。

俯瞰别致的仙人掌沙漠植物花园。想来我不会有时间去,只能带有遗憾的心情远看。背景是空气污染的洛杉矶。

下面两幅英国肖像,是极为难得的艺术珍品。我相信有更多的类似作品,尚在英国贵族家中收藏。Portrait of Anne, Countess of Chesterfield, 英国画家Thomas Gainsborough在1777-78其间所作。这幅画近看有些细节似乎没有完成,但远看却质感逼真。

这幅年代久远,Portrait of Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth, 英国画家Peter Lely作于1671-74。这个法国美人先为当时法王的间谍,后来成了英王查理二世的情人。画上的她,衣带松疏,举止随意,非常性感。

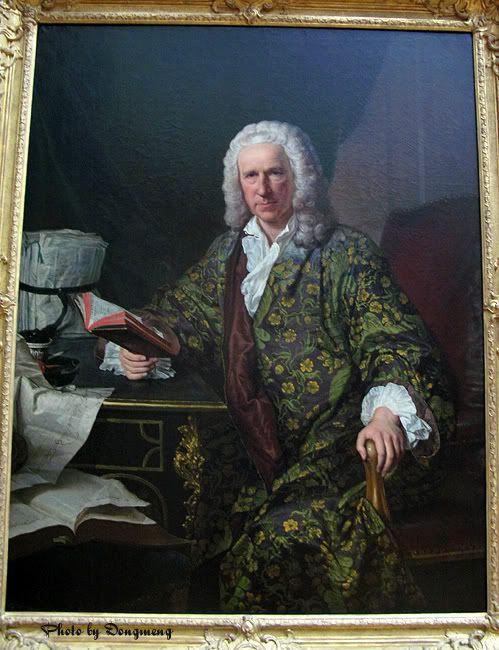

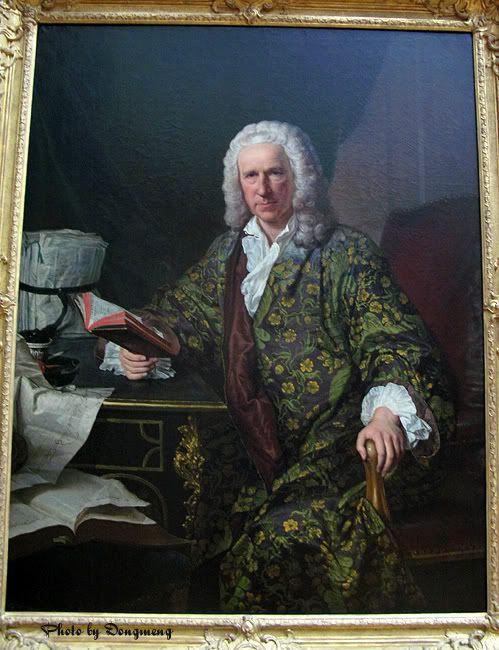

人像收藏里以女性居多。贵族家庭男性肖像并不少。可能这些男人画家们在绘画中,对女性倾注了更多的热情,从而有更多的佳作。这里有一幅绅士画像:Portrait of Marc de Villiers, Secretaire du Roi ,由法国画家Jacques-Andre-Joseph Aved作于1747。画中人是法王的秘书,桌上堆满文件,却穿着睡袍在读闲书。

这个展厅外的阳台有很多桌椅,任凭游客使用。大片的天堂鸟在盛开,紫藤尚且无叶无花。这边望远是,San Gabriel的山峦。

德加的这幅作品,第一次见到复制品,大约也是八十年代。好像在《读者文摘》的背面。如今得以一睹真迹。

德加的这幅作品(The Convalescent),却与他的芭蕾舞题材十分不同。可以看到她眼里欲滴的泪。

这个七岁女孩的肖像,与凡高的Iris同为博物馆的门牌。Portrait of Maria Frederike van Reede-Athlone,由瑞典人 Jean-Etienne Liotart作画于1755年。真品非常逼真,孩童的皮肤,头发和柔软的天鹅绒外衣富有质感,小女孩的羞怯与小狗好奇无邪的直视形成对照。

雷诺阿的佳作:La Promenade。斑斑点点的阳光,衬托出了野外树林里的气氛,让观者嗅到青青的气息。执子之手,非常浪漫。

另一副雷诺阿,肖像画,Portrait of Albert Cahen d’Aners,我一点都不喜欢。还是他户外阳光下的人物画的好。

那里有好几幅莫奈的佳作,包括日本桥,日出等。他作了很多“草垛”,在不同的季节和光线下。这幅我觉得特别好。要问好什么,光线好,符合现在本坛摄影家们的情调:))

这里有一幅不同寻常的莫奈,The Rue Mosier with Flags,正值举国庆贺和平的节日,街上遍插三色旗,充满爱国气氛。一个拄拐人,或许是刚结束的普法战争中的军人,在街上独行。所谓和平独立自由,都是有代价的。

最后一幅,永远的凡高。博物馆用五千三百多万美金高价收进这幅珍品:凡高的鸢尾花,作于1889年,他自杀的前一年。他当时正在精神病的恢复期间,自认为画着玩的。但是他所用的独特色彩,和别人用绘画所不能表现的能量,永远向观者展示着他在画时的信念,大自然中的生生不息。

看到这里我不得不离开。他们也要关门了。很遗憾没有看摄影部分。出门路过占地134,000英尺的中央花园是现代艺术家Robert Irwin的作品。

流在这样的人工河槽里,水声格外明快响亮。水畔的奇花异草,我是一棵也不认识:

细如地毯的草坪上,斜阳正在消失。一对年轻恋人前面,独具一格的花架子,曾经看到以此为题材的摄影作品。

尽管从整体上来照这个建筑很困难,但这里有许多角落,充满各种几何形状和曲线,应当能胜任摄影的好题材。建筑上来说,我个人的感觉是自然,空灵,开阔,素雅。能够感觉到Frank Lloyd Wright的影响。说心里话,刚到时没有觉得这建筑有什么特别,与一些大学的新校园区别不大。有时见一石砌的柱子横在空中,很不以为然,觉得莫名其妙。直到我多走了两步,才意识到这是个画框,而画就是后面的景色,由当天的天气人物和季节性的树木花草构成。与中国园林里的月亮门同工异曲。设计上颇有匠心,处处有景。一些不可能没希望的阴暗角落,有精心种植的花在开放。尽管花费巨大,却没有轻浮的奢华之气。

回去的路上,又堵上了车。我的思绪又在往事里纵横。当年对义的愤慨,早已随风而去。现在想起他来,更有一份对生活的感恩。人过留名,鸟过留声。如果那个过路的鸟,叫起来没有另一双耳朵竖起来倾听,他有什么声好留呢?生活里的契机,不知不觉让生活的轨道交叉纵横,从此一个人生过客,改变或者影响了另一个。义如今功成名就了吧?不知他在哪里。他可知道,是他将我引入另一番天地。二十多年未见,我仍然每逢博物馆必看。出国后见到这么多仰慕已久的艺术瑰宝真迹,有些还是他第一次介绍给我,我多么希望他能与我共赏。

这篇很长,谢谢阅读。

这一系列其它文章:

暂离尘嚣(1):加州海岸

暂离尘嚣(2):海市蜃楼

待续:

暂离尘嚣(4):独行死谷上

暂离尘嚣(5):独行死谷下

那天放了工,我抓起钱包跳到车里就向LA方向开,去Getty博物馆。

Getty Center位于洛杉矶Brentwood的山上,占地750英顷,俯瞰市区。Getty基金会为此花费1.2 billion,是美国历史上最大艺术捐款,历时将近十四年建成。由美国现代派的建筑大师Richard Meier及他的同僚设计。包括花园,研究所和博物馆。博物馆专门收藏古典雕塑和绘画,除了摄影,一般不收藏二十世纪以后的作品。与那些历史悠久的大博物馆不同的是,它的收藏少而精,特别以著名画家所绘制的肖像而著名。当年能够请有名的画家来画挂像的,多是一些显著的欧洲贵族。如今不知是家道中落还是钱迷心窍,老祖宗的面容也拿出来换银子了。该博物馆另一名声,是收藏赃物,它曾经从一意大利从事走私偷掘活动的头子那里买希腊古代雕塑,有些查明被希腊追回,现在还有许多仍然在展出,不知来历是否清白,或者说,尚未有人能够证明它们来历不清白。

开近了洛杉矶,就堵上了车。我眼看着分分秒秒在流逝,本应在博物馆流连忘返的幸福时光,成了在高速公路上烦躁不安的痛苦过程。呆望着前面一片红色尾灯,百般无奈之中,往事悠悠,我开始回忆自己怎么对博物馆开始感兴趣。

我在天津上学时,一年总要去几次北京。开始住三姨家,找在京上学的朋友去玩。后来索性住在她们的学校,宿舍里常有北京同学周末回家,总能找到空床位。

那个八十年代中的夏天,我和朋友秋在沙滩一带闲逛,走到中国美术馆,看了当时十分轰动的皮尔。卡丹的展出。我和秋也被轰动了:没有面孔的衣模,被高雅的色调,追光和繁琐或者简洁的衣服赋予了生气;夸张的低领上,色彩反差强烈的镶边勾画出曲线,暗示着性感;骇世惊俗的,还会在衣服上点缀着腋毛阴毛。

看完出来,我俩走到副展厅,相比主展厅非常冷清,在展出全国不知什么青年比赛的获奖作品。我读到其中一个二等奖的作者,是我们同一中小学的一个男生,不禁上前指给秋看。秋摇头说,不记得。

“不记得我了?”我后面有个男声问。一个笑容满面,又高又壮的小伙子,不知从哪里走了出来,依稀有些面熟,他就是二等奖的作者,和我们同一中小学毕业的义。他比我们大四五岁,那年代男女生不讲话,难怪秋不记得。

义在中央工艺美院,不记得他是工作还是读研。他与我讲定,如果有好的画展,给我写信,他带我去看。那年我走入了义的世界。不顾秋说我吃饱撑的。几次去北京,白天跟着义看画展,晚上到他那里,看他的近期作品,常有男女同学来,打扑克,侃大山,听他们讲采风采来的故事。他的来客都是艺术家,我是唯一学理工的,经常陷入争论。争来争去,最后他们的一致结论,是我应该跟他们做艺术家。艺术家们的逻辑是非观念很有问题,把本人的专业贬的一无是处,还都说把俺褒了。“夸你的感觉到位,你还不领情儿!”俺又成了不知好歹。

义的获奖作品很媚俗,但他私下有些作品,却颇有冲击力,常被他的哥们儿批判。“你们懂什么?不就是按着你教的路子评好坏。”义为自己的作品辩解,“俺老乡冬哥们儿说了,唯美的艺术,没有深度,浮浅伪善,不能打动人心!”

他的师兄弟们指着他一件自以为得意的门神,问我:“你看出什么?”

“看到穷凶恶极,感觉毛毛虫从天而降。”

结果他们你看我我看你,一起说:“你改行吧!”气我个倒仰。又要俺弃暗投明。

有时与人的关系,在一开始就主观定了位。义周围有很多秀色可餐穿着奇特的学艺术的女孩。记得有个像鹤一样纤细,总穿一身白色,叫他“义哥”的女孩,来问他调色的问题。他给我找住处,随便找个女生,把我托付给她,她们都很为他卖力。她们称我“义的老乡”。

义生长在艺术世家,初有造就,祖辈山东人,高壮,浓眉大眼,留着墨黑如缎的齐肩长发。如今国内时髦,穿进口服装;那时时髦的,穿出口服装。他那件满是口袋的夹克和背心,我还没见别人穿过。他有一点不象艺术家,是不邋遢。我总觉得,这样的男生很有女人缘,不会对我青目。更何况我当时有个男朋友,尽管已经矛盾重重。

义对我说话甚至不怎么客气。有次我问,“你的作品哪一点是工艺美术?你怎么不去中央美院呢?”他一遍遍咄咄逼人地反问:“你说为什么?!”搞得我落荒而逃。终究也没搞清为什么。此后我对他说话也不怎么客气,他有些作品,我看了随意臭扁,有时他气得跳脚,要拿去砸烂,我还得拦住他,要他留个反面教材。后来他不让我看他的新作,托词说横竖是反面教材,经不起我的毒舌来批判。

一年多后的春节,都回家乡过年。义请我去他家看他的收藏,又给我电影票,是内部片,老道格拉斯饰演的斯巴达克斯。看完他送我回家,推着自行车不骑,走着走着,停下掏出烟来抽。我早说过不喜欢闻烟味,便隔着烟雾瞪着眼睛看他。他却低头看着地,说,“你嫁给我,我就戒烟。”

我大吃一惊,“为什么?!”

他说,“只有你能理解我。”

“可只有你不理解我啊!”

“我会慢慢学啊。”他又说,“好好想想,过几天我再来。”

那时我有个初恋男友,虽然与他的关系已经是穷途末路,彼此伤害到言无泪尽,但假使有了义而弃了他,他肯定又有一番说道,又会是一场恶战。更何况我觉得,跟义好而弃了他,对他们双方都大不恭,我做不来这样的事。我鄙视三角。

义再来,我说不行。我总不能说,你等着我跟他散了再来。再者,我当时乱糟糟的心境,既不知道初恋的孽债会有什么结局;也不知道自己是对义的艺术世界,还是对义本人感兴趣。

义脸色阴沉。他说,“好吧,我不想再见到你了。”

我又大吃一惊,“什么?!难道我们不能做朋友?!”

“我不想跟你做朋友。”他扬长而去。

真是义无反顾!原来这个词从这里来。我欲哭无泪。那些日子我心里很狂躁,想到义,只剩下愤怒和怨恨。我们在来往中没有男女私情,为什么就做不得平等而无牵连的朋友?!来年夏天,与初恋男友彻底分手,独自旅游,以求山水慰抚。到了四川,在青城山被群贼围剿,偷去了钱包,只剩了口袋里的两块钱,连饭都没钱买来吃,才勉强回到成都,找亲戚的亲戚借钱狼狈回家。初尝世事炎凉。

对了,如今买了单反相机的都大叫反了,我那时就反了,是老反,拥有一架海鸥135,蔡司镜头,有测光表,不知是不会用还是本来不准,用了反而不好,所以不用。全靠猜测或者经验,来定光圈和速度。没有自动聚焦,5.6以下的光圈,还得以步计量,来定距离。当时我是周围为数不多照没人儿的照片的。彩色胶卷比较贵,不是特别情况不能用,多数还是照人了。黑白胶卷用的比较随便,借来放大机自己洗相片。但是条件有限。为了省钱,相纸往往是报社专业人员用剩的边角,需要自测型号;或者过期处理的。有时洗照片时天太热,显影快的无法控制。后来看,洗得好的不多。

那时正时髦日本进口的傻瓜相机。有人以衣量人,我被持进口傻瓜的人嘲笑。比较相片时他们偶尔承认,我的照片比他们的高级相机清楚,纳闷着为什么。我们系一个不同班,自称爱好摄影的男生,有一柯尼卡傻瓜,最喜欢嘲笑我。不幸的是,那年他也去四川了,被偷的更彻底,就一个书包全被偷了,包括相机。不过偷我钱的是人,偷他的是峨眉山的猴子,说抢更恰当。

往事如烟,随风而来,又随风而去。正怀旧的功夫,车又走动了,不等到Getty Center门口,便有很多服务人员,指挥如何停车。这里公众观赏不收费,连停车费,也是洛杉矶城市要求才收的。卫星鸟瞰整个建筑群(来自维基百科):

从车库坐电梯上去,别是一番风景,等待乘tram的地方,是Fran and Ray Stark雕塑花园,设计的端庄大方,展品可以一目了然,走近因为周围的植物或者水池石头沙地的衬托,更有味道。初春下午温暖的阳光里,精心修剪的树木,还没有长出今年的新叶,却已经有不识名的藤,开出灿烂的紫花。

右边倒影池里是富有盛誉的英国现代雕塑家Henry Moore的作品Bronze Form。公论他是二十世纪最伟大的雕塑家,作品多为抽象的人体。远处的白伞下,供游客散坐,在热闹的夏季周末,一定有卖冰激凌的小摊。

乘坐全自动的三节火车,在五分钟升到山顶,好像从平常街景升到了风雅所在。进入了这个庞大的建筑群。很大一部分的建筑贴面和地面是一种叫Travertine(近似石灰岩)的石头,出产于意大利,提供了米色的基调,大方明快。建筑的设计,充分利用了山坡上的优势,天外有天,景外有景,常在石头框出来的低矮门洞里,透出长空飞云。更有无处不在的现代雕塑和格外漂亮的化石,不经意地坐在角落里。众多的各色瀑布,潺潺而流。花树都是精心修剪过的。很多不认得的奇花异草。很难用视野局限的照片表现出来。

这是天井中的水池,蓝脉大理石中,不时有喷泉。更胜一筹的是后面的小景,或者曲径通幽,或者别有洞天:

博物馆的前门,中间巨大的石梯,两边才是让人拾阶而上的路径。仰视拍的照片失去了气势。左边的雕塑叫air,没看懂。博物馆有希腊罗马古物,法国室内装饰,欧洲绘画(1900以前)和摄影几个部分。我只有不到一个半小时的时间,先朝着欧洲绘画而去。

因为情人节,有个特别展出,叫做Consuming Passion: Fragonard's Allegories of Love 画家Jean-Honore Fragonard,画的名字都很捉人眼球:fountain of love, the oath of love, sacrefice of love, inocation to love,看完了俺也明白了,实在不是我喜欢的类型,白白浪费了时间。赶紧另投高门。终于看到熟悉的名字。

我很喜欢这幅法国画家Jean-Francois Millet出名前的油画,模特是朋友的妻,农家女,清丽自然,画风轻松自如,感到画者和被画者的平等交流。

不用说,这是一位公主,Princess Leonilla of Sayn-Wittgenstain-Sayn, 德国画家Franz Xaver Winterhalter极尽其能,表现了俄国出生的公主,在巴黎上流交际圈里,穿丝着锦的奢华风光。

这幅是Getty去年四月新添置的名作,Tissot’s Portrait of the Marquise de Miramon, née Thérèse Feuillant 。这位雍容华贵的妇人出身于法国北部经营矿业的富家大户,给她的贵族丈夫带来一笔丰厚的嫁妆。getty不光买了画,连她当时的粉色裙装也买了来。那是巴黎时装肖像的鼎盛时期的作品。法国画家James Tissot ,以绘画逼真而著称,这幅真是不负其盛名。这张有点儿糊,不能用闪光灯和三角架,不注意喘气就糊了。

这幅也是他的作品: Young ladies admiring Japanese objects,被画的人物身态优雅自然。当时有钱有闲阶层的女儿世界写照。

每走一两个展厅,就有门通向阳台。这个阳台俯视cafe的室外餐桌。极目远望,洛杉矶市景,右边照片范围之外,是波光粼粼的太平洋。

俯瞰别致的仙人掌沙漠植物花园。想来我不会有时间去,只能带有遗憾的心情远看。背景是空气污染的洛杉矶。

下面两幅英国肖像,是极为难得的艺术珍品。我相信有更多的类似作品,尚在英国贵族家中收藏。Portrait of Anne, Countess of Chesterfield, 英国画家Thomas Gainsborough在1777-78其间所作。这幅画近看有些细节似乎没有完成,但远看却质感逼真。

这幅年代久远,Portrait of Louise de Keroualle, Duchess of Portsmouth, 英国画家Peter Lely作于1671-74。这个法国美人先为当时法王的间谍,后来成了英王查理二世的情人。画上的她,衣带松疏,举止随意,非常性感。

人像收藏里以女性居多。贵族家庭男性肖像并不少。可能这些男人画家们在绘画中,对女性倾注了更多的热情,从而有更多的佳作。这里有一幅绅士画像:Portrait of Marc de Villiers, Secretaire du Roi ,由法国画家Jacques-Andre-Joseph Aved作于1747。画中人是法王的秘书,桌上堆满文件,却穿着睡袍在读闲书。

这个展厅外的阳台有很多桌椅,任凭游客使用。大片的天堂鸟在盛开,紫藤尚且无叶无花。这边望远是,San Gabriel的山峦。

德加的这幅作品,第一次见到复制品,大约也是八十年代。好像在《读者文摘》的背面。如今得以一睹真迹。

德加的这幅作品(The Convalescent),却与他的芭蕾舞题材十分不同。可以看到她眼里欲滴的泪。

这个七岁女孩的肖像,与凡高的Iris同为博物馆的门牌。Portrait of Maria Frederike van Reede-Athlone,由瑞典人 Jean-Etienne Liotart作画于1755年。真品非常逼真,孩童的皮肤,头发和柔软的天鹅绒外衣富有质感,小女孩的羞怯与小狗好奇无邪的直视形成对照。

雷诺阿的佳作:La Promenade。斑斑点点的阳光,衬托出了野外树林里的气氛,让观者嗅到青青的气息。执子之手,非常浪漫。

另一副雷诺阿,肖像画,Portrait of Albert Cahen d’Aners,我一点都不喜欢。还是他户外阳光下的人物画的好。

那里有好几幅莫奈的佳作,包括日本桥,日出等。他作了很多“草垛”,在不同的季节和光线下。这幅我觉得特别好。要问好什么,光线好,符合现在本坛摄影家们的情调:))

这里有一幅不同寻常的莫奈,The Rue Mosier with Flags,正值举国庆贺和平的节日,街上遍插三色旗,充满爱国气氛。一个拄拐人,或许是刚结束的普法战争中的军人,在街上独行。所谓和平独立自由,都是有代价的。

最后一幅,永远的凡高。博物馆用五千三百多万美金高价收进这幅珍品:凡高的鸢尾花,作于1889年,他自杀的前一年。他当时正在精神病的恢复期间,自认为画着玩的。但是他所用的独特色彩,和别人用绘画所不能表现的能量,永远向观者展示着他在画时的信念,大自然中的生生不息。

看到这里我不得不离开。他们也要关门了。很遗憾没有看摄影部分。出门路过占地134,000英尺的中央花园是现代艺术家Robert Irwin的作品。

流在这样的人工河槽里,水声格外明快响亮。水畔的奇花异草,我是一棵也不认识:

细如地毯的草坪上,斜阳正在消失。一对年轻恋人前面,独具一格的花架子,曾经看到以此为题材的摄影作品。

尽管从整体上来照这个建筑很困难,但这里有许多角落,充满各种几何形状和曲线,应当能胜任摄影的好题材。建筑上来说,我个人的感觉是自然,空灵,开阔,素雅。能够感觉到Frank Lloyd Wright的影响。说心里话,刚到时没有觉得这建筑有什么特别,与一些大学的新校园区别不大。有时见一石砌的柱子横在空中,很不以为然,觉得莫名其妙。直到我多走了两步,才意识到这是个画框,而画就是后面的景色,由当天的天气人物和季节性的树木花草构成。与中国园林里的月亮门同工异曲。设计上颇有匠心,处处有景。一些不可能没希望的阴暗角落,有精心种植的花在开放。尽管花费巨大,却没有轻浮的奢华之气。

回去的路上,又堵上了车。我的思绪又在往事里纵横。当年对义的愤慨,早已随风而去。现在想起他来,更有一份对生活的感恩。人过留名,鸟过留声。如果那个过路的鸟,叫起来没有另一双耳朵竖起来倾听,他有什么声好留呢?生活里的契机,不知不觉让生活的轨道交叉纵横,从此一个人生过客,改变或者影响了另一个。义如今功成名就了吧?不知他在哪里。他可知道,是他将我引入另一番天地。二十多年未见,我仍然每逢博物馆必看。出国后见到这么多仰慕已久的艺术瑰宝真迹,有些还是他第一次介绍给我,我多么希望他能与我共赏。

这篇很长,谢谢阅读。

这一系列其它文章:

暂离尘嚣(1):加州海岸

暂离尘嚣(2):海市蜃楼

待续:

暂离尘嚣(4):独行死谷上

暂离尘嚣(5):独行死谷下

评论

lubx

2008-04-19 17:25:54

回复

悄悄话

谢谢冬梦分享。 写的真是如临其境, 呵呵,当年俺也是中国美术馆的常客。 连西洋美术史也快倒背如流了。和你不同的是, 你可以(被)喜欢现实中的人, 而俺当时只是对画中的人倾倒。 后来还钟情梵高, 专门去阿姆斯特丹的梵高美术馆等等。唉, 往事不堪明月中

登录后才可评论.