张凤在哈佛书写

刻画在哈佛大学的多元文学文化及人物思想传记和活动

劉俊教授南京大學評論名家 對張鳳的書評

哈佛的中國緣-讀張鳳哈佛系列散文《哈佛问学录》等

2006 年分別刊登在 《文藝報 》和《多維時報》

哈佛的中国缘

——读张凤的哈佛系列散文《哈佛问学录》《哈佛缘》等作

刘 俊 原刊文艺報 及多维时报

哈佛大学在当今中国的知名度可能超过了所有其他的西方大学,之所以会如此除了

哈佛大学本身的学术声望之外,大陆图书出版界一波又一波的以「哈佛」为选题的出版

热,无疑为大陆的「哈佛」想象提供了丰富的资源,也为「哈佛」在中国的深入人心

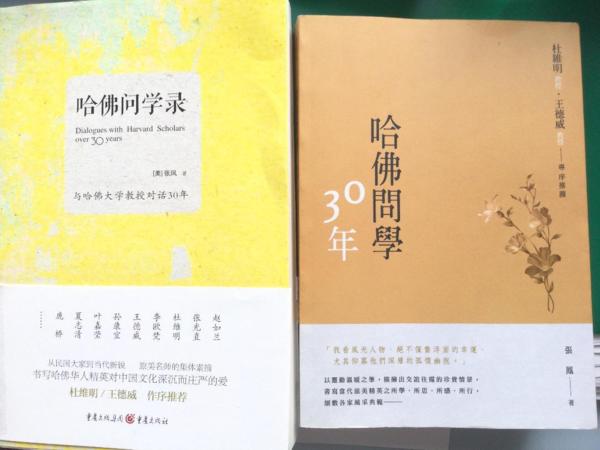

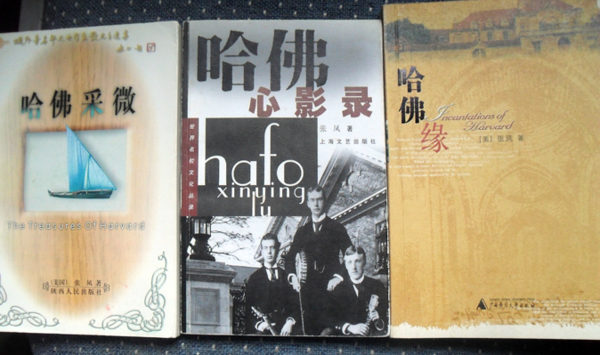

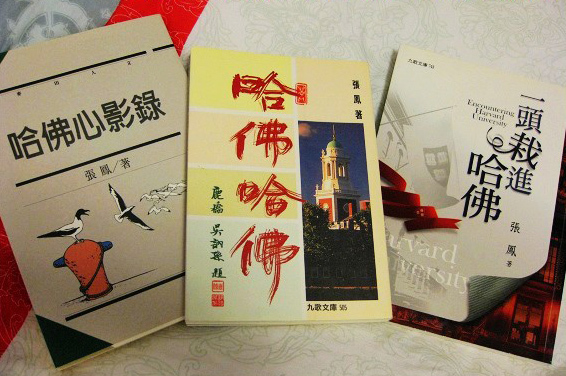

起了推波助澜的作用。在众多有关哈佛的书籍中,张凤女士的《哈佛问学录》《哈佛缘》《哈佛哈佛》《哈佛问學30年》既引领潮流又十分出众。张凤女士长期在哈佛

大学燕京图书馆编目组工作,先生黄绍光博士,又是哈佛大学化学系的核磁共振实

验室主任后来兼贵重仪器中心主任,著名学者。哈佛人生对张凤来说,已成

为她生命中最重要的经验——这些经验化为文字,无疑积淀着「外人」难有的对哈佛

的深刻认识。在她所写的这几本关于哈佛的书中,既渗透着她个人的哈佛经验,更体

现着哈佛大学与中国悠久绵长的历史渊源。以个人的眼光,看哈佛的中国缘,是

「历史系出身而偏好文学的」张凤女士书写哈佛时深具个人特色的一种立场和视角。

从总体上看,张凤女士的这几本书既各有特色又具有相关性。《哈佛问学录》重在

对以哈佛为主的旅美学者进行身姿思想勾勒;《哈佛哈佛》与《哈佛缘》则以体验哈佛

的历史人文环境和与中国的渊源为主,兼及作者自己的心路历程。如果说前者立足哈

佛,形塑了来自中国、环绕哈佛的学者群像,那么后者则以一个东方女性的角度描画出

了哈佛的基本风貌,同时也展示了自己的内心世界。

《哈佛问学录》中所写到的学者基本上都是有哈佛学位或曾在(正在)哈佛任教的

中国学人,如杨联陞、赵如兰、张光直、杜维明、高友工、李远哲、郑洪、叶嘉莹、

陈幼石、李欧梵、王德威、郑培凯、陆惠风等,即便是那些没有在哈佛就学和任教经历

的学人,如夏志清、孙康宜、台益坚、傅伟勋等,也因了与张凤的个人交往和在哈佛

参加学术活动而与哈佛有了这样那样的联系。这些海外学人虽然学术领域各有侧重,

但在以哈佛为代表的西方学术重镇弘扬东方文化、传播中国文明这一点上却殊途同归。

在某种意义上讲,这些杰出的东方学人不但与哈佛的其他学者一起共同铸就了哈佛的

辉煌,而且他们本身已成为哈佛传奇和哈佛历史的一部分。他们的存在,无疑

使哈佛大学与中国有了不解之缘。

事实上哈佛大学的中国缘还不只是有来自中国的华人学者在哈佛任教,在中国走

向现代化的过程中,哈佛大学功不可没,为古老中国的现代转型培养了一大批具有现

代意识和现代知识的新型知识分子,中国现代思想文化史上的重要人物赵元任、胡适、

梅光迪、陈寅恪、汤用彤、吴宓、李济、梁实秋、胡先驍、林语堂、任叔永、陈衡哲、

丁文江、洪深以及当代著名学者周一良、范存忠、贺麟、余英时、许倬云等,都曾受

到过哈佛的知识洗礼。他们对现代中国的深刻影响,无疑与取自哈佛的思想和知识

资源密切相关。

当然,哈佛大学影响了中国,中国也影响了哈佛大学——哈佛大学与中国结缘的

方式并不是单向的。早在1879年,中国学者戈鲲化就受聘哈佛大学,在「哈佛学院

教习官话」,有时为哈佛的洋教授「特别开诗文讲授」。后来建立的哈佛-燕京学社,

在密切中美大学交流的同时,也为中西文化的双向互动,提供了一个学术平台。在

近代以来中国输入和输出文化的过程中,哈佛大学当为其中的重要媒介,并绵延不绝

,以至于今。

张凤的《哈佛问学录》在对那些赫赫有名的华人学者进行引介论述的同时,其实也

是在勾勒「哈佛的中国缘」的历史。除了通过对著名学者的摹写描画出「哈佛的中国缘」

的历史蓝图之外,张凤还把她在哈佛参与、主持的各种与东方文化和中国文明相关的活

动,纳入到她的这一历史建构之中,如她在《哈佛哈佛》和《哈佛缘》《一頭栽進

哈佛》书中写到的由她創會的作协分会,和中国文化工作坊、艺文小集、剑桥新语

等主办,广邀海峡两岸及北美的作家、学者(如王蒙、李锐、苏童、余华、余秋雨、

陈忠实、戴厚英、白先勇、郑愁予、於梨华、陳若曦、苏伟贞、朱天文、赵淑侠、

廖辉英、尉天骢、张系国、楊牧﹑張錯、叢甦﹑李渝、张光直、夏志清、李欧梵、

王德威、孙康宜、紀剛等)参与,共襄盛举,开展各种形式的文学讲座和学术研讨

活动,这些活动将文学和学术带出哈佛课堂,推向「公共领域」,扩大了东方文化

和中国文明的影响,也使“哈佛的中国缘”更加丰富和多样。

张凤在她的几本有关哈佛的书中重点是借助哈佛的华人学者,演绎哈佛与中国的

因缘际会,相关的文化活动(包括对张爱玲哈佛行踪的追索)是这种「因缘」的补充

样态。然而,作为一个来自中国的哈佛人,张凤的个人经历和人生经验,显然也是

「哈佛的中国缘」的重要构成。在某种意义上讲,《哈佛问学录》中的心影,既是

书中人物的心影,也是张凤的心影,因为,所有张凤笔下的哈佛人物、哈佛历史,都是

张凤眼中的人物和历史。由是,张凤的个人生活、心路历程、哈佛经验以及她有关

哈佛的书写,就既是张凤个人化的「哈佛的中国缘」,也是总体的「哈佛的中国缘」

的有机组成。

如果说可以把「哈佛的中国缘」视为张凤几本书的总主题的话,那么对于张凤

如何表现这个主题,我们可以用「形象生动、感情细腻、文笔优美」来加以概括。

所谓「形象生动」包含有两层含义:一为她所写的人物「形象」(风采)生动;一

为她将叙事方式形象化、生动化。所谓「感情细腻」,是指张凤在写作的时候,笔锋

常带感情(女性的细腻感情),从她的叙事中,读者能强烈地感受到她对所写人物的

尊敬和爱戴,而她对哈佛的那份喜爱之情,也常常流露笔端。至于「文笔优美」,则

是指张凤的文字有中国白话的典雅和清丽。张凤出身历史系,她的历史训练不但表现

在她写人状物的时候,常怀历史感,同时也表现在她文字(白话背后的文言根底)中

的那份中国美学的历史韵味——用中国的优美文字写哈佛,这本身是不是又形成了

另一个层次上的「哈佛的中国缘」?

劉 俊 南京大學教授

曾任中国现当代文学教研室主任,南京大学台港暨海外华文文学研究中心主 任。

学术兼职有:中国世界华文文学学会理事、学术委员会副主任委员。

著有:《情與美 : 白先勇傳》, 《白先勇評傳-悲憫情怀》

《從港台到海外-跨區域華文文學的多元審視》等