前言

在收到iCurious老师传来的海量专业大片的时候,我不知该如何表达我的感激之情。这些照片是老师在八十年代历时六年、行程十一万四千里单车骑遍全中国、走访各地风土人情的珍贵记录,而在新疆的部分就用了整整十二个月。做为最早一批勇于辞去铁饭碗的专业摄影师,孤身一人闯荡于山水荒滩,有时也需风餐露宿,每到一处,除了采访各族居民,他还去当地的地方志办公室等部门查阅详实的相关资料,一丝不苟。iCurious老师当年的壮举可谓轰动一时,各地的大报小报都有报道,可惜因故只成书出版了六年行程所拍摄的第一部分摄影作品,青海、新疆和甘肃这一部分未能出书,它们就一直被封尘了三十余年。今年,因了一个契机,iCurious老师终于掀开了时间的罩子,从众多照片中选出近二百张原汁原味的西域风情佳作,我竟荣幸地成为第一位迎接它们的人。

由于照片存放年代久远,需要进行一定的精心修复,而修复的过程却是熬人的,每张照片都耗时五个小时以上,工作量之大可想而知。为了达到最理想的效果,iCurious老师还把95%的照片都分别制作成了一个个5--15秒的超短视频,让每张照片都“活”了起来!这种繁复的大规模制作非常消耗体力和精力,在制作完一半的时候他不得不强迫自己暂停了一个月才缓过气来,然后再继续完成。功夫不负磨针人,整部片子是按照电影的制作方式制做的,这便让视频看起来就像是部小电影,当一张张专业画面闪过,观众在家里的大屏幕上就可以享受影院效果。

承蒙iCurious老师信任,邀我为这样的专业大片配音,欣喜之余又诚惶诚恐,生怕降低了应有的水准,而且正赶上当时咽炎还没好,使得录制和编辑制作都比较艰难,试了无数次都不满意,最后总算交付了。但当iCurious老师花了大量时间做完最后的合成并上传到油管之后,我发现还有要修改的地方,只好硬着头皮请他下架视频,而且还返工了两次,害老师也跟着做了许多无用功,在此多谢谅解、宽容!

这部新疆专题视频的文本是iCurious老师于2015年完成的一篇纪实散文,描述了从1985年至1986年到访帕米尔高原、穿越天山、到达塔城地区的所见所闻。壮美的大好河山,一路上的人文风俗,从终年积雪的慕士塔格冰山、荒山沟里的彩虹到天苍苍野茫茫的大草原,以及天空中勇猛的猎鹰、草丛中筑巢的小鸟、傍晚成群结伴回家的飞鹅,塔什库尔干的回字形石屋、塔城各种色彩的清真寺,好客又朴实的塔吉克一家、矫健的驯鹰高手柯尔克孜老猎人、老风口辛勤的道班养护工及楚乎楚河畔快活的青年人,还有路途中的艰辛与欣喜,描写细致又生动,满是深情的回忆。有些内容虽然没有出现在镜头里,却栩栩如生地通过文字跃入读者的脑海。

朋友们,请准备好大屏幕,我们一起欣赏专业级画面、接近专业的配音(嘿嘿,惭愧),跟随经典老照片回首八十年代的新疆——那些记忆中的好时光:

文本:

三十年前单车环游新疆--咱们新疆是个好地方

iCurious

(2014-11-17)

是的,咱们新疆是个好地方。

新疆是世界上离海洋最远的地方,有非常独特的自然景观,几乎包含了世界上极大部分的地貌:冰川,雪山,高原,沙漠,戈壁,原始森林,最奇特的要数在吐鲁番附近的负海拔的艾丁湖了。还有就是新疆的湖泊,是我国最多的一个省份,我喜欢的是那里还没有太大的污染,那湖水清澈见底。新疆有16个地州,1985到1986年我骑自行车,用了十二个月走完,新疆有15个少数民族,我全部都访问到了!我喜欢新疆,新疆使我难忘,请跟随我再现新疆的那些片段、经历......

屋脊行访塔吉克人 跋涉塔城又苦又甘

读者或许还能清楚地记得《冰山上的来客》的故事情节,故事主人公是塔吉克人,故事也就发生在帕米尔。“帕米尔”据说是波斯语,也有人认为是塔吉克语,意为“屋顶”或“屋脊”。从中亚最大的集市——喀什南行近百公里的戈壁后便进入帕米尔高原的群山之中。

沿盖孜河峡谷上行,在十步九折仅容一车通过的、坑坑洼洼的简易公路上行走,其艰难程度是可想而知的。这条公路的左侧是盖孜河谷,有些地段望下去深不见底。眼下,时值隆冬,大部分河床干涸了。但在河中间的冰雪下面,河水还在缓缓地流淌着,洁净洁净的雪水顺着河床而下,喀什人就是饮用此水的。

公路的右侧是高不见顶的巉岩危石,全都似鬼神凿砍似的,令人望而生畏。原来,这里已经是有名的“老虎口”了。继续逆盖孜河峡谷上行一段悬崖峭壁的乱石岗后,这令人心惊胆战的大峡谷终于被抛在了身后,眼前出现了银装素裹的典型帕米尔高原的冬景。

在这隆冬季节里,帕米尔高原只见一片白雪茫茫。湛蓝的天空上,飘浮着片片白云。无数不知名的群山雄峙着。据当地塔吉克同胞说,今年雪下得特别早,且厚,造成了雪灾。雪最深的地方达六十公分,这是帕尔近百年来未遇的大雪。

这使我顿时想起唐僧玄奘从天竺(古印度)传经回来返归故里而途经这里时曾描述的:“昔有贾客,其徒万余,橐驼数千,赍货逐利,遭风遇雪,人畜尽丧。”那种情况,有多艰难啊!现在的公路虽然又险又窄,但与昔日的羊肠小道相比,是不能同日而语的。

不过,我作为东海之滨的一个骑自行车旅行的远方来客,刚到这里,还是很不习惯的。零下四十度的严寒,我还从来没领教过。在这种天气里,只要你身处野外十几分钟,自己呼出的热气很快就会将自己的头发、眉毛“染”白,结成雪白雪白的霜晶。

骑自行车上大坡,坡度陡,骑得我浑身发热,脱下了帽子。可仅十五分钟后,两耳就被冻得失去了知觉。记得小时候,母亲曾说过有人冻掉耳朵的故事,当时怎么也不相信。而现在,我终于完全相信了耳朵确实是会被冻掉的。

我不知不觉来到海拔四千米的盘山公路上,抬头远望,雄伟的公格尔峰拔地矗立着。它与对面的慕士塔格峰遥遥相望,使得帕米尔的景色更加壮丽。

“慕士塔格”是维吾尔语,意为冰山。由于这里是通往西亚和波斯的必经之道,几千年来,它像灯塔一样,始终为来往的商旅指引着行程,激励着人们去战胜艰难险阻、一往无前。冰山!你美丽的肌肤冰清玉洁,洁净得如同和田的羊脂白玉,你刚劲的线条不正是力量的象征?你为中西方文化、经济交流,为增进中西方人民的友谊,作出了永不磨灭的贡献。人们赞叹你,歌颂你。

我翻过四千多米的冰达板,进入了塔什库尔干盆地,看到了塔吉克人的农庄。苗条的杨树、健壮的高原柳、塔吉克人的农舍与远处的赛里库尔雪山,组成了一幅“屋脊”牧场的冬景图。晚霞像个魔术师,使慕士塔格冰峰一会儿由白变成淡黄,一会儿又从淡黄变成菊黄,又从菊黄变成淡红,直至深红。

我被热心的县志办主任、塔吉克族热合曼库里邀去作客,与他们同吃同住了几日。

刚到他的家门口,热合曼库里和他的大女儿迎上前来,他握着我的手背亲吻,一会,他的女儿又吻我的手心,这是塔吉克人与客人见面时的礼仪,他们是一个十分注重礼节的民族。接着,女主人又拿出一盘面粉,在我还没迈进家门时,她用手摄了一点儿面粉,熟练地撒在我的右肩上。我走进房内后,女主人又在我的左肩上撒一点面粉。根据塔吉克古老的传统,这是一种最高的待客礼节了,表示对客人的真诚感情,祝愿客人遇事顺利、吉祥如意。

塔吉克人喜欢三代同堂合住,子女再多也不分出去。有趣的是他们的居室从俯视图上看像个回字形,屋子特别多,适合大家庭的居住。我被待为贵客,让坐上座。我坐上铺着精美图案的羊毛毯的土炕,主人为我端来又香又热的酥油茶和奶酪、油果。他们让我先吃小点(所谓小点,就如江南人在作客时,主人请客人先吃些点心,然后再吃饭一样)。不久,热合曼库里的父亲、塔吉克老牧民牵着一头大尾巴羊,在孩子们的簇拥下,来到我的面前,他对我说:“你是远方来的贵客,就像白鹰一样,飞越雪山冰峰,来到我的石屋,给我们全家带来了欢乐。我家没有美酒佳肴款待你,这只羊是我刚从羊群里牵来的,请你过目,这是只半岁羊羔。尊贵的客人,不要嫌弃,请你祈祷作个‘都瓦’,为我们全家祝福吧!”

我与陪同我的翻译甲部长连忙起身,按照塔吉克的礼节跪坐,对主人说:“尊敬的主人,我们来到你的家里,受到这样热情接待,很高兴。让我们向至仁的胡大祈祷。祝愿你们全家幸福、人畜双兴,请接受我们最好的祝愿吧!”这时主人也作“都瓦”,牵着羊在舞池中当着客人的面宰了。

塔吉克人煮羊以清煮为主。他们把羊肉切成大块大块的,放在锅中煮,而羊头则是另外用明火烤微焦后再投入大锅中煮熟。正因为这样,塔吉克人煮出来的这种大块羊肉特别香,汤味也鲜美。

我们一边吃着塔吉克风味“小点”,一边听热合曼库里谈论起塔吉克人的变迁。

塔吉克人属白种人——古雅利安人种,印欧语系。他们很早就来到这里了,大约已有两千年左右的历史。后来,从阿富汗也迁来一部分人定居于此。最早定居的叫做赛里库而人,讲的是高山塔吉克语。另有一部分叫瓦汉人、什克南人、再巴克人,后者人数较少,语言也不同。塔吉克是一个较大的民族,大部分居住在前苏联、阿富汗。前苏联还有个全是塔吉克人居住的塔吉克加盟共和国,那里是平原塔吉克。而国内的塔吉克人由于生活在高山上,紫外线太强,他们的皮肤已变成黑里微红了。塔吉克人的形象看上去都非常健美、粗犷。深蓝的眼睛显得又大又圆,双眼皮、长睫毛、浓眉,鼻梁特高。我想,如果他们穿上现代服饰.再进行一些基本训练,完全可以以假乱真成为西方式的白种人。来到他们中间,我仿佛感觉来到了欧洲,来到了西方某个国家的民族中间了。

塔吉克人性格开朗、豪爽、忠厚,他们能够世代生活在这自然条件极差的世界屋脊上,这是与他们的顽强、勇敢精神分不开的。塔吉克人历来有传统的爱国思想,他们曾经有过与外国帝国主义者英勇斗争的光辉业绩。帕米尔地形十分复杂、险峻,入侵者是很难在这一带与塔吉克人周旋的。

在新疆,塔吉克人又是一个出了名的老实民族,他们有良好的原始民风,这里真的是“夜不闭户,路不拾遗”。如果有哪位塔吉克人因一件东西带不动,留在路边原地,那么,这位行人只需将一块砖头压在这东西上,几天后,他的东西绝不会有人动过。过去,塔吉克人认为经商不好,以经商为耻辱,以前的生活用品如盐、针等小手工业品都是用实物交换来的。如今这种偏见已略有改变,镇上开始出现了一两家个体户,专卖小商品,方便了山里人。随着整个社会的日益发展,我想他们的观念也一定会不断得到更新,商品经济会也更加发展。

我们正在谈论,热气腾腾的羊肉块端上来了,按他们的礼节,要先让贵客动手切割品尝,以接受主人最美好的祝愿,然后大家才可以共同食用。塔吉克人也最爱喝酒,酒量也大,醇香的美酒,可口的大块羊肉,吃在肚里,暖在心里。我们边吃、边喝,即兴时又舞起了古老的塔吉克鹰舞。塔吉克的这一夜,真是令人难忘!

1986年初,我来到帕米尔与天山山脉交界处的卡克夏勒河畔,访问柯尔克孜族。

在克孜勒塔拉合作社附近遇见老猎人斯地克阿里。他骑着骏马,手托猎鹫,精神焕发、神采奕奕地在训鹫。只见他忽而放出猎鹫去猎取假设的猎物,忽而命令猎鹫返回到他的手上,轮番进行强化训练。

我的翻译艾尔肯告诉我,斯地克阿里二十五岁开始狩猎,今年六十多,他的英武真是不减当年。斯地克阿里手中的鹫是从深山中的悬崖危石处找回来的,得到不易,甚至要冒生命的危险。找来的秃鹫是不会飞翔的幼鹫,以便日后易于训练。幼鹫一般在四月份开始驯养,到十二月份就能使之狩猎了。雪后狩猎最为合适,因为野生动物在雪地上会留下脚印。而且那时树木枯萎了,野生动物不易藏身,猎鹫易于去捕获。

“斯地克阿里老伯,听说猎鹫还能猎获狼,这是真的吗?”艾尔肯问。“当然能。虽然我没有亲自猎获过,但我的一位老友是猎到过的。那天,我的朋友看到一只黄狐狸,就放出猎鹫,猎鹫似出了弦的箭扑向狐狸,当猎鹫与猎物搏斗时,他赶到跟前,大吃一惊!原来那不是狐狸,而是一只大狼!只见那猎鹫一只爪掐住狼的咽喉,另一只爪掐住狼的嘴,狼丝毫奈何它不得,在地上乱打滚,猎人终于赶上去帮助猎鹫打死了狼。”

我曾以雄鹰为题材拍摄过一些作品,但均不如人意。这次应说机会来了,我取出相机,看着老人驯鹫,等待拍摄机会。这时,斯地克阿里从远处飞奔而来,手中的猎鹫展翅欲飞,我迅即按下了快门。

斯地克阿里老人见我们的兴致这么高,还告诉我们,在深山里还有一种大雕,是鹰科中最大、最为勇猛的。有一次他去山里狩猎,看见一只大雕抓起一只三、四十斤的黄羊,然后飞到高处,对准下面的一块大石头,把黄羊摔了下去。黄羊撞在石上,一下就死了。不过,有时候也没那么容易,万一被其它大雕发现,大雕之间就要开始一场惊心动魄的角斗,胜者获羊饱餐一顿,败者只得落荒而逃。

听了斯地克阿里讲的故事,我想如果今后有机会,我一定要去冒冒险,去拍摄鹰、大雕的生活习性。尤其是它们那种雄气十足、俯冲而去捕捉猎物的场面,让它们成为我相机里的“猎物”。

所幸的是机会终于降给了我。那是在阿尔泰山哈萨克草原露宿的那一次。清晨,东方刚吐白,草原上的野鹫忙了起来,十几只鹫冲向地面上的动物尸体抢食,以填饱它们饥饿的肚子,还有一些乌鸦也在凑热闹,它们你一块、我一块地在抢夺。这时野鹫离我大约一百余米,我为了不惊动它们,躲在稀少的一点灌木丛里,用200米长焦镜头相机牢牢盯住野鹫抢食的不断俯冲的形态。谁知,野鹫受惊了,全部飞得无影无踪,使我大为失望。

我不甘心就这样失去如此好的机会,耐心地躲着继续等待。大约过了十几分种,倒有几只乌鸦壮着胆子又飞回来觅食了。又过了一会儿,野鹫见乌鸦美美地在进早餐,那嫉妒之心激发着它们也来冒冒险,于是飞回来了,同时赶走了乌鸦。就在野鹫快要飞临食物时,我拍摄了下来。后来从洗出来的照片上看去,野鹫的飞行姿势是极美极美的,可以说野鹫是天生的舞蹈家。

访问了柯尔克孜族后,我又向中国与前苏联接壤的边城塔城市而去。

塔城地区是新疆西北的一块富庶之地,尤其值得一游的是塔城市。这座边城,离前苏联只有八公里,是一座美丽、清静的小小古城。

我吃着干馍、喝着凉开水,抬头望着奇峰异岩和蓝天中的白云,突然感到自己似乎远离人世、漂流到地球以外来了。一阵孤独涌上心头。什么时候才能走完这九十公里的“鬼路”,到达有人烟的庙儿沟呢?此时,我多希望有个伙伴同行啊!

太阳像座火炉那样灼烤着我,沙粒和乱石相间的路面也像故意在折磨我。出了柳树沟,连绵不断的加依尔群山出现了,还是那样光秃,还是那样寂静。还有一大半的路程,又该怎样去走完呢?

我已经没有任何力量再度前行了。咬咬牙,就地过夜吧!刚刚铺上羽绒被,老天突然下起一阵不大不小的雨来,把我浑身淋了个透。二十几分钟后,雨过天晴,嘿:远方出现了一条大得出奇的半弧形彩虹,这是我平生见到的最大、最壮丽的彩虹,染遍了半壁江山!我迅即取出相机,把这难得一见的彩虹留在我的胶片上。

此时,我不再感到懊丧,想不到在这条渺无人迹的通道上还能有这个小小的收获呢。我忘记了饥饿、口渴,甜甜地与加依尔山共眠了整整一个晚上。次日我饿着肚子继续向塔城市而去。

在新疆地名中,蒙古语地名遍布全疆各地,这与成吉思汗西征有关。例如:“托里”意为镜子。据传,在现在的托里城边,曾经有两个面积相等的湖,冬天冰冻后,恰似两面明镜。

当我小住托里县一夜时,得知这个小小之县人口奇少,主要居住着哈萨克同胞。晚饭后,去城郊观光,看到了高原瑰丽的晚霞。无边无际的大草原,牧草肥润,牧童正在扬鞭催羊归去呢。远处的巴洛克山,被一片霞光映照得令人心驰神往。

如果说翻越加依尔山是一次苦修僧似的磨练,那么,其中的甘辛只有亲身经历的人才能体验。出托里,往西北行走,是一条宽广平坦的草原公路:但见“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,织成了一幅优美的放牧图。这天,我似乎进入了一个富有情趣的天国,一路上鸟语声声,令我目不暇顾。其中,有一种与家鸽一般大小的鸟,白色的身上好像披着一件绿色的风衣,显得格外精神。我看见一块绿绒般草坪,便躺在松松软软的草地上,享受着草的芳香。仰望无穷无尽的天穹……心早已飞到了塔城。

循着一阵婉转的啼鸣,我在草丛中偶然发现一窝鸟蛋,一共四枚,与麻雀卵相似,其壳呈褐色,上有许多麻点斑纹。原来草原上没有树木,鸟类只能在土壤中或在草丛中筑巢繁衍后代。

中午,来到闻名全疆的老风口。道班养护工告诉我,自治区交通厅在这里设了雪灾防治小组。听了这里的负责人老孟介绍,不由大为吃惊:去年冬天雪下得大,公路被封了十五天;今年的雪下得小了,但也被封了三天。

风口南北长达六十公里,东西宽三十余公里,其中道班附近七公里公路路面最为危险,受害最重.有时大雪还能盖没汽车。平时,雪深也有一米厚。由于风雪交加,其他地方的雪也被卷到公路上来了,形成高高的雪墙。专家们根据这个规律,在公路两旁五十米处植树造林,防止大雪造成的灾害。现在已在十几公里的公路两旁种下了许多树,效果很好。

终于到达了塔城市。

塔城市区的街道小巷至今还保留着浓厚的中世纪的古老建筑风格。居民住房主要是平顶屋,自成院落。院内种有许多果树、花草,显得宁静而舒适。由于市民大部分信奉伊斯兰教,市内建有各民族特有的清真寺。例如:红寺,是塔塔尔族的清真寺,其建筑风格是前苏联中亚式的红墙与阿拉伯伊斯兰式圆顶,二者水乳交融、互为一体,表现了阿拉伯伊斯兰教传入前苏联中亚后,逐渐融塔塔尔文化于一炉,终于形成自己独特的民族风格的演变过程。

而乌孜别克族同胞同样把阿拉伯伊斯兰文化融入自己民族之中,乌孜别克清真寺的建筑风格也别具一格,它与前苏联的塔形建筑融为一体。这两座清真寺给塔城市增添了不少雅致,使这座边城抹上了具有欧洲风味的城市之光。

另外,还有维吾尔、哈萨克、回族的清真寺。这些各自独立又互相有联系的建筑形式都应说是把阿拉伯文化与本民族文化融为一体的结晶。这座边城几乎成了清真寺博览会,穿街走巷,使我乐此不疲,要将这座边城的建筑造型永远地留在我的记忆中。

八十年代时,城市虽小,通往城内的河流倒有三条,它们是三工河、楚乎楚河、乌拉斯台河。其中最大的是楚乎楚河,即喀浪古尔河,它穿市中心而过,两岸在历史上曾经是块荒地,从来无人问津。塔城市的建设者们在五十年代开始植树造林,三十年过来了,这些树木已经绿荫如云,使这座古老的城市焕发了青春。每逢过年过节,或者是夏天的周日、例假日,这片林区就成为市民们理想的游乐场所了。

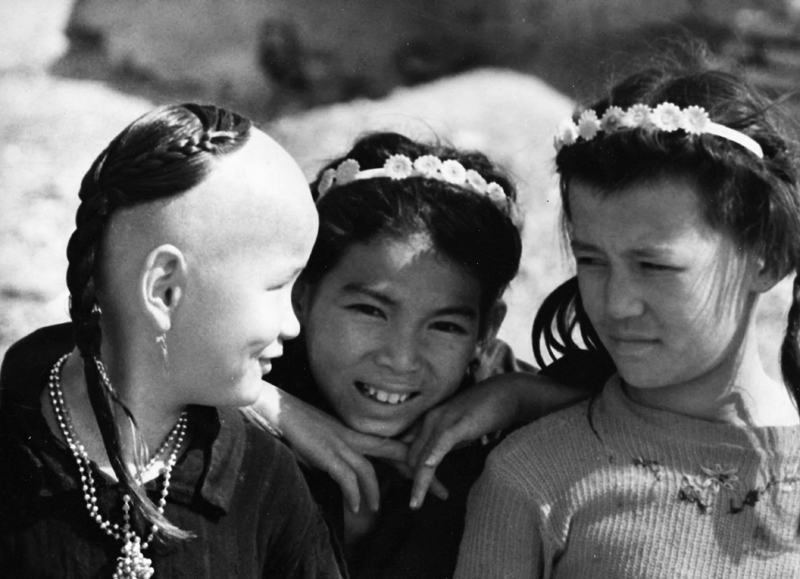

那天,我来到这儿,看到不同民族、不同年龄的青年人正在这里度假。他们之中,有野炊的、尽兴跳舞的,更多的是初恋者,他们将这片幽静的天地全都视作是一条多情的爱河。

他们吃的、喝的,品种既多又丰富,有哈萨克族的奶茶;有塔塔尔族制作精细的油饼、鸡蛋饼、果子酱;有俄罗斯族的“列巴”(大面包)。他们自斟自饮、又歌又舞,十分快活!在他们的眼里,这片林子名副其实地成了“快活林”。

夕阳映红了快活林,我沿着楚乎楚河岸回招待所,只见从南方飞来许多许多的灰雁,它们竞飞着,各自飞回到自己的家去。我被这情景给迷住了。

我询问了一位附近的老人。他告诉我,这种飞禽叫塔城飞鹅,学名叫灰雁,主要生长在离城不远的库鲁斯台草原里。那里有个浅水湖,有许多沼泽,水草丰茂,没有人去危害它们,因此就安居在那里,数量越来越多。人们掌握了它们的生活习性,每当春天,灰雁产卵孵化出小灰雁时,我们的祖先就把小灰雁抓回家来喂养,年复一年、久而久之,灰雁就习惯了家庭的驯化。白天,它们飞到库鲁斯台浅水湖湿地觅食,晚上就会按时归来,如此往返,遂成了塔城一大奇观。这种灰雁样子极似家鹅,故塔城人习惯把它叫做塔城飞鹅。

啊,“塔城飞鹅”的故乡,我会永远怀念你!

我最开心的是,这些八十年代的老照片里的,每一个人都是笑得那么纯真,自然,发自他们内心的笑逐颜开!希望一百年后,一千年后的,我们的后代能够清楚地知道一九八零年代的先民的真实生活情景。

感谢乌鲁木齐土生土长的雪莲,带有家乡深厚感情的精彩朗读!