闲云野鹤

个人博客在印度最北部的“帕尔瓦蒂”河畔,毗邻喜马拉雅山,坐落着一个偏僻的小村庄“卡苏尔”,村里布满了许多酒吧、廉价旅馆、网吧和外国餐馆,此外,印度最好的大麻品种之一“Chras”在这里广泛流通。“卡苏尔”为许多游客和登山爱好者或印度自然爱好者提供了放松、沉思和呼吸新鲜空气的机会,有时还混合着大麻的存在。游客经常注意到,大多数标志都印有印地语和希伯来语,由于许多刚刚结束以色列义务兵役的年轻人的到来,这座城市挤满了很大一部分以色列游客,这种现象也存在于印度西部沿海的果阿邦,人们在冬天前往那里,远离喜马拉雅山的冰雪。

在以色列政府和非政府组织的支持下,以色列青年每年涌向印度,以治疗军队中对他们施加的心理压力影响,他们在这里的生活却发生了完全相反的变化:不断聚会、吸毒、公开卖淫,这些行为引起了当地人的不满,其中包括果阿天主教堂,该教堂出版了一本小册子,警告他们不要因为在军队服役期间的经历而无视当地居民的习俗,并表现出“不人道”。

果阿邦海滩的主人说:“你所要做的就是按照希伯来语的标志,最终会到达一个装满大麻的管道。”这片海滩有大量以色列商人存在,他们购买了大片土地,以至于一名议员就“以色列占领果阿”发出警告,他们参与城市的毒品交易,并通过他们在那里的财产为他们的交易提供掩护。从应征入伍者和农业顾问,到从事不正当交易和贩毒活动的人,以色列人的涌入已经变得引人注目,尽管在印度这样的大国中,这种涌入很简单,而这反映了以色列在打开与新德里正常关系大门方面所取得的巨大进步,在经历了数十年几乎完全敌对之后,新德里直到 1992 年才完全实现与以色列的关系正常化。

五十年前,以色列驻孟买领事馆及其四名雇员被称为“世界上最孤立的外交使团”,当时,特拉维夫被禁止在首都德里开设大使馆,与以色列的关系仅限于领事级别,而印度则没有向以色列派遣任何外交官。尽管印度政治领导层对此缺乏热情,但特拉维夫当时仍热衷于与印度的关系。事实上,这四名雇员曾经每两个月为领事馆出版一本专门杂志,并回应一些印度人的询问,这主要是基于以色列在农业方面的开创性经验。

全面关系的大门早在30年前就已经打开,然而,直到最近,印度仍然回避这一问题,因为印度的兴趣集中在从以色列农业开发公司中受益以及与以色列在杰出的军事领域进行合作,除此之外,印度实现全面正常化的热情仍然有限,印度航空公司直到 2017 年才开通直飞特拉维夫的航班,仅由以色列航空公司“El Al”向数量有限的印度游客提供这项服务,每年不超过 5 万人次,其中一些人仍然试图避免在护照上盖上以色列印章,而是将其印在另一张纸上,担心以后在进入一些与印度有广泛关系的海湾国家或伊朗时遭遇拒绝。

与游客一样,印度一直试图将与以色列的关系限制在其关注的领域,同时避免公关“盖章”和对特拉维夫进行正式访问的热情接待,直到 2017 年,都没有印度总理这样做过。然而,随着现任总理纳伦德拉·莫迪于 2014 年上台,半开的大门开始进一步敞,他对国大党制定的所有不变政策感到不满,没过多久,他就成为第一位踏上以色列占领国的总理,2017年,莫迪对特拉维夫进行正式访问,次年,以色列总理内塔尼亚胡访问印度,另一方面,在他执政的第一个任期内,尼赫鲁的遗产继续蒙上阴影,历史悠久的巴勒斯坦问题的承诺继续对印度施加一些义务,尽管印度是一个非阿拉伯或穆斯林国家,这首先让我们了解了这一承诺具体化的原因,同时也让我们了解了印度及其政治力量与阿拉伯世界关系中未知而重要的一页。

对以色列关闭的大门:尼赫鲁遗产和哈里发运动

“巴基斯坦不断反对我们参与伊斯兰活动,这很正常,因为它作为一个国家的建立是基于印度教人民(在印度)和穆斯林人民(在巴基斯坦)之间的精神分裂理论;印度没有也不会接受这一理论。”

(库尔布坎·辛格,前印度驻摩洛哥大使)

1966年3月,以色列总统扎勒曼·夏扎尔的专机在印度首都德里降落几个小时,之后,转机前往印度东部的加尔各答市,在那里过夜,次日早晨抵达他的官方目的地:尼泊尔首都加德满都,在这种情况下,没有一个印度官员会接待这位违背自己意愿来到印度的重要客人,这违反了外交惯例。 这给反对派提供了一个合适的机会来攻击时任总理英迪拉·甘地,当时的总理英迪拉·甘地上任仅两个月,理由是她的政府“招待不善”。

英迪拉追随她的父亲贾瓦哈拉尔·尼赫鲁——他与埃及总统纳赛尔关系密切、在巴勒斯坦问题上奉行“阿拉伯主义政策”——的脚步,坚持拒绝与以色列实现正常化的政策路线,甚至更加顽固地抵制以色列人,渴望巩固其在执政党(国大党)中的地位,该政党与同样拒绝正常化的左翼政党结盟,相信犹太复国主义计划从属于西方,此外,她致力于提高其在穆斯林中的受欢迎程度,因为穆斯林占印度人口的五分之一,并利用他们对巴勒斯坦人的同情赢得了选举。

事实上,国会对以色列的政策不仅仅是一种选举算计,而是考虑到印度拥有大量穆斯林人口,其对伊斯兰世界的长期利益的体现。 圣雄甘地领导的反对英国的国大党运动与支持奥斯曼哈里发运动并肩而行,奥斯曼哈里发运动于二十世纪初在印度穆斯林中兴起,并产生了许多穆斯林领导人,其中一些人留在了印度,一些人参与了1947年巴基斯坦建国,随后,印度在将非洲大陆分为印度和巴基斯坦之后获得了独立,部分原因是巴基斯坦拒绝接受印度的“印度教”话语,并且不屈服于将印度与其东部(印度尼西亚和马来西亚)和西部(伊朗和海湾)的伊斯兰环境隔离的企图,甚至不屈服于与整个周围环境发展密切关系的必要性,尤其是阿拉伯人和他们的问题,作为印度穆斯林历史作用的自然代表。

新德里如愿以偿,鉴于特拉维夫占领新的阿拉伯土地违反了联合国决议,1967 年的六日战争成为英迪拉在反对者面前坚持抵制以色列的另一个原因,同样,当印度军队在1971年解放孟加拉国的战斗中击败巴基斯坦军队时,这股风潮也在印度国内蔓延。英迪拉派在同年的议会选举中大获全胜,确认了尼赫鲁在国大党中的统治地位和延续性,然而,在1969年阿拉伯方面发起的几起事件背景下,印度对巴勒斯坦问题的热情开始降温。

1969年9月,印度驻摩洛哥大使库尔布坎·辛格收到印度正式邀请,出席在摩洛哥首都拉巴特举行的伊斯兰会议,当时,来自澳大利亚的极端犹太人纵火焚烧阿克萨清真寺,伊斯兰会议组织就此召开会议。辛格在开幕式上担任印度代表团团长,直到第二天由英迪拉政府穆斯林部长法赫鲁丁·艾哈迈德率领的官方代表团从德里抵达,但摩洛哥国王的一位代表给刚刚抵达的代表团带来了坏消息,取消了对印度的会议邀请。

不出所料,反对的声音果然来自巴基斯坦,据称,巴基斯坦多家机构对总统叶海亚·汗的压力改变了他的立场,在最初同意印度出席后改变了立场,正式向印度代表团提出了这些论点,提到了印度一个邦发生的宗派紧张事件,导致多名穆斯林被杀,这是印度未能完成出席会议的一个障碍,随后,法赫尔丁被要求要么放弃出席,要么将印度的地位从正式成员改为观察员,但印度部长拒绝了。

巴基斯坦的立场得到了约旦、土耳其和伊朗(当时在国王统治下)的支持,据称,其中两个国家威胁称,如果印度参加,他们将与巴基斯坦一起拒绝参加会议,这直接促使摩洛哥避免向印方通报会议议程,以有效迫使印方不出席,摆脱僵局,使会议取得成功。于9月25日下午举行闭幕会议,印度代表团获悉后致信会议主席国,询问为何没有受到邀请,但没有得到答复,最终声明仅表明“印度穆斯林”代表出席,而没有提及会议开始时代表印度政府的代表团出席。

印度向与会国家通报,其对所发生的明显违反外交规范的行为提出正式抗议,其中一些国家迅速派出代表团前往德里,阐明自己的立场和对印度参与的支持,其中位于首位的就是埃及,然而,阿拉伯国家对印度和巴基斯坦的困惑在许多情况下继续显现出来,特别是两国在克什米尔地区反复发生战争,一些国家站在巴基斯坦一边,例如海湾国家,而另一些国家则试图保持中立,例如埃及。

在英迪拉执政期间,印度继续致力于巴勒斯坦问题,1974 年,巴勒斯坦解放组织在德里设立了官方总部,而以色列则在首都外保留了其规模不大的领事馆,它甚至受到额外的限制,例如拒绝向以色列公民发放任何印度签证,其中一些签证是通过英国驻特拉维夫大使馆发放的,印度通过该大使馆管理与以色列关系的这些基本档案。但这些情况并没有持续多久,就像 20 世纪 70 年代中东发生的许多天翻地覆的情况一样。

半开的门:20 世纪 80 年代和卡吉尔战争之后

“有没有可能我们比埃及本身更像阿拉伯人?”

(奇丹巴拉姆·苏布拉马尼亚姆,印度前财政部长和国防部长)

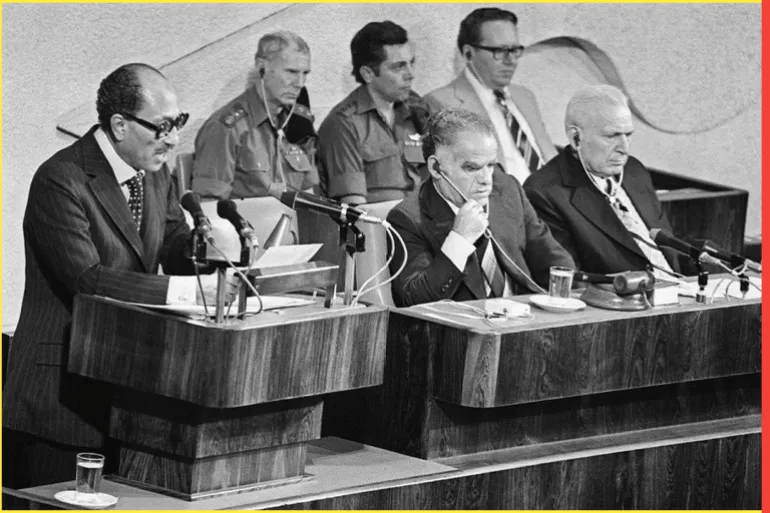

如果以色列要庆祝 1948 年以外的年份,它可能会考虑庆祝 1977 年,因为那一年为它打开了许多扇门,而不仅仅是一扇门,其中第一个也是最有价值的是埃及的大门,随着萨达特总统访问以色列议会以及随后与埃及的战争翻开新的一页,埃及的大门敞开了;第二个是突破是实现了与印度首次直接沟通,此前,英迪拉因1977年选举中支持率下降、独裁主义日益加剧并宣布进入紧急状态而下台。

新的“贾纳塔”政府并没有考虑太久,特别是考虑到其队伍中存在印度教民族主义分子,他们看到了与以色列结盟对抗巴基斯坦的好处,随后决定在德里秘密接待以色列国防部长摩西·达扬,讨论如何从以色列的军事专业知识中受益。尽管贾纳塔政府在两年内垮台,英迪拉重新掌权,但当时其外交政策却变得更加疲弱,因为其盟友苏联开始衰落,纳赛尔政权也消失了。 紧闭的大门半开只是时间问题,这就是 1984 年英迪拉·甘地被锡克教极端分子刺杀后实际发生的情况。

距离她被暗杀仅一年时间,英迪拉·甘地的儿子兼权力继承人拉吉夫·甘地就决定在联合国大会年度会议期间首次会见以色列总理。 在 20 世纪 80 年代拉吉夫的艰难岁月中,印度的统治机构意识到需要进行根本性变革,以跟上周围发生的事情的步伐,首先是苏联在全球的衰落、阿拉伯地区经济重心的转移以及海湾地区与巴基斯坦有着密切的关系,印度统治机构意识到,需要开放印度市场,然后与美国和解,特别是随着中国经济的开始崛起。

由于美国军事工业仍远离印度市场,军事发展问题成为印度议程的首要任务,而俄罗斯在全球范围内的衰落以及维持和发展印度军队中的苏联武库的需要,导致印度希望与一个能够填补这一空白的政党发展新的关系,这是1992年纳拉辛哈·拉奥总理决定与以色列建立外交关系的主要动机之一。

20 世纪 90 年代末的其他因素导致了与以色列军事伙伴关系的深化,首先是美国因印度进行违反《核不扩散条约》的军事核试验而暂时禁止与印度的军事合作;其次,印度教民族主义人民党首次上台,进一步疏远穆斯林选民和左翼政党;第三,1999年与巴基斯坦发生了一场新的战争——卡吉尔战争——这场战争暴露了印度军队与巴基斯坦军队对抗时的军事和情报缺陷,中印之间存在历史竞争,但印度军队得到了美国的支持。

在此期间,德里除了以色列伸出的双手之外,一无所获,以色列一直渴望与印度建立一种类似于单方面爱情的牢固关系,直到印度最终决定部分回应以色列的示好,以获得以色列军火库的优势,德里很快就成为世界上最大的军火消费国。此外,德里还通过特拉维夫门户间接获取西方最新军事技术。

国大党重新掌权后,这种以军事和技术优势为重点的闭门做法仍在继续,并一直持续到 2014 年,这清楚地表明回归尼赫鲁的“阿拉伯主义”政策是不可能的,特别是因为阿拉伯人自己放弃了这些政策,转而采取更现实的政策,因此,对于德里来说,与一个现在拥有对抗直接敌人所急需优势的国家举起数千公里之外的战旗是不合逻辑的。

莫迪时代:大门敞开

“由于穆斯林的宣传,我们的人民在巴勒斯坦问题上似乎被误导了。整个巴勒斯坦都是犹太人的家园,这比穆斯林使者的诞生至少早了两千多年。”

(维纳亚克·达莫德尔·萨瓦卡,印度教民族主义先锋人物之一)

2008年,时任古吉拉特邦州长纳伦德拉·莫迪拨出部分国家预算,以印度教思想家维纳亚克·达莫德尔·萨瓦卡的名义开设了一个网站,为他辩护,反对“几十年来针对他的恶意宣传,并导致对他的误解”。萨瓦卡是印度教民族主义学派的一员,该学派与圣雄甘地的遗产作斗争,并在印度看到了一个基于印度圣地与印度教信仰之间密切联系的印度教家园,因此,任何其他没有使其土地神圣化的宗教元素都被视为外来的。

在担任古吉拉特邦州长期间,莫迪是印度教民族主义运动的主要推动者,该运动旨在审查印度历史的官方叙述并恢复对印度教民族主义者和保守派人物的尊重,此外,从他在国内政治中的立场来落实他对外交政策的看法,特别是在以色列及其和解方面的立场,这符合印度教民族主义支持在巴勒斯坦建立犹太国家的历史立场,因为巴勒斯坦是犹太人的圣地,穆斯林进入较晚,就像印度这片“印度教”土地上发生的情况一样。

2001年至2014年莫迪执政期间,不断加强与以色列的关系,古吉拉特邦派出数十名商人和农民前往那里获取以色列最新的农业技术,该邦也获得了许多以色列的投资。因此,莫迪在 2014 年议会选举中获胜并就任总理后,他及其外交部长苏什玛·斯瓦拉杰受到以色列的热情接待也就不足为奇了。有大量证据表明,以色列对特拉维夫采取了前所未有的开放态度,这种态度始于莫迪和内塔尼亚胡在联合国大会期间的会晤,尽管有传言称印度外交部的许多人对这次会晤犹豫不决。

2014年底,内政部长拉杰纳特·辛格访问了以色列并返回了自己的国家,开创了此类先例,这违背了印度外交惯例,即未经拉马拉巴勒斯坦权力机构不得访问以色列。随后,印度共和国名誉总统普拉纳布·慕克吉于 2015 年 10 月访问以色列,成为首位访问以色列的印度总统,但这一次,他途经了拉马拉。

然而,这些转变在当时并没有带来完全的开放,因为莫迪执政初期普遍存在现实考量,最重要的是印度和伊朗之间密切的战略关系,除了印度对与孟加拉国、马来西亚、印度尼西亚和海湾地区的关系感兴趣之外,两国在遏制巴基斯坦方面也有共同利益,因此,牺牲这一切并在一夜之间打开正常化之门是不合逻辑的,这与印度的利益相矛盾,特别是德里有兴趣获得安理会常任理事国席位,这将需要大量国家的支持。

尽管莫迪政府热衷于深化与以色列的官方关系,并在军事和技术上从中受益,但莫迪政府对一些传统的“阿拉伯”立场表现出了一定程度的承诺,其中包括继续称马哈茂德·阿巴斯为巴勒斯坦总统,而不仅仅是像其他国家那样称其为巴勒斯坦权力机构主席,印度外长在访问巴勒斯坦期间参拜阿拉法特圣地,以及印度投票赞成在联合国升起巴勒斯坦国旗,与此同时,印度采取了缓慢的步骤来加强与占领国的文化和经济合作,最引人注目的是印度航空的直航航班,该航班根据双方签署的协议于 2017 年 5 月开始运营,根据协议规定,每周开通三趟从印度飞往以色列的航班。

莫迪第二任期(2019-2024)期间,与以色列关系正常化的步伐加快,在中国实力不断增强的背景下,新德里和华盛顿之间的密切和解进一步强化了这一趋势,因此,印度更多地将以色列视为其与美国联盟的一部分,而不是与其与中东和伊斯兰世界关系有关的问题。 除此之外,印度对海湾和伊朗反应的担忧有所下降,首先是因为一些海湾国家已经开始走上关系正常化的道路,其次,尽管印度与伊朗关系很重要,但在印度眼中,其重要性已不再那么重要了,因为伊朗经济危机和政权合法性危机使其与中国走得更近,而德黑兰和华盛顿之间核协议的失败加剧了两国首都之间的敌意,自然促使德里支持后者,因此,伊朗在印度考量中的权重有所下降,尽管并没有完全消失。

在莫迪执政的头几年,印度政界人士已经能够更好地向以色列人回报他们过去所表现出的一些友善,然而,像印度航空航班上的大多数乘客一样,他们小心翼翼地避免让以色列的亲吻落在他们的脸颊上。莫迪执政十年后,印度周边地区关系发生诸多转变,新德里似乎终于揭开了与特拉维夫隐藏友好的帷幕,其对特拉维夫的偏袒甚至连美国人自己都感到惊讶,美国外交关系委员会的一位分析师对莫迪最近关于“阿克萨洪水”行动的推文表示惊讶,他表示,“我对以色列发生恐怖袭击的消息感到震惊。在这个困难的时刻,我们与以色列站在一起。”

鉴于俄罗斯、中国和巴西的声明更加平衡地阐述了解决巴勒斯坦问题的必要性和对两国方案的承诺,其中一些国家甚至避免谴责哈马斯,含蓄地表明危机的根源可以追溯到以色列极端主义,印度的立场与美国的立场几乎相同,这体现了以莫迪为首的印度教民族主义政府对印度外交政策的持续变化,这也是阿拉伯地区体系自身衰落、背离印度地区和世界战略核心的体现。

点评:

对比中国在以巴之间定义的关系,印度其实也有类似的历史轨迹,从全面支持巴勒斯坦,到部分支持,更加注重于阿拉伯世界的关系,到了莫迪时代,开始积极与以色列交往,原因当然也是经济利益优先,而且需要和以色列的西方盟友建立更加紧密的关系。

(文章转自半岛电视台)