瑞典茉莉

像浇灌植物一样浇灌自我,使之不易萎缩。孤寂 煉就了中國流亡作家茉莉的精神視野

這是以一本以散文鋪就的文學之書。

這更是一本呈現作者品味、才華、愛憎、經歷的時光之書。我們經由閱讀,得以走進作者的精神世界。是流亡造成了一個作家,並讓作家在寫作中呈現最好、最具正能量的一面,以流亡中的文學面對母語世界。

對絕大部分的流亡者而言,介入或評論故國的政治是他們延續存在意義的主要依托。然而,評論或投身政治並非流亡者唯一的歸宿。在北歐漫長的從流亡到移民的生涯中,甚至在她以特立獨行的公共知識分子身分介入人權、公理、道義,以及廣義的政治人生中,茉莉始終保持文學初心。這一初心首先呈現在寫作上,經由文字,顯現在她介入公共政治領域的方式、視角,甚至養成上。

寫作即見證,寫作即流亡,寫作即異議……這作家最高的自我要求,作為流亡者的茉莉做到了。

二十世紀的1990年代中國,經歷了1989年「六四」的覺醒、反抗和血腥鎮壓,作為一名中文教師,在將近三年的良心犯牢獄囚禁後,茉莉踏上了逃亡之途。經由初期滯留香港的艱辛後,命運將她和她的家庭送至歐洲的瑞典,這流亡者最好的歸宿地。流亡,是孤寂而非抱團取暖的個人流亡,煉就了茉莉的精神視野。

始終如一。茉莉不僅是一位直言不諱的介入型政治異議者,更是一位筆耕不輟的文學家,這是我讀這本寫作跨度逾二十年的二十萬字文學書籍最初的感慨。茉莉以文學作為一生中的自我期許,這本散文選達成了。更難得的是,經由風格和文類特質,這本書成就了「散文」的文學性。

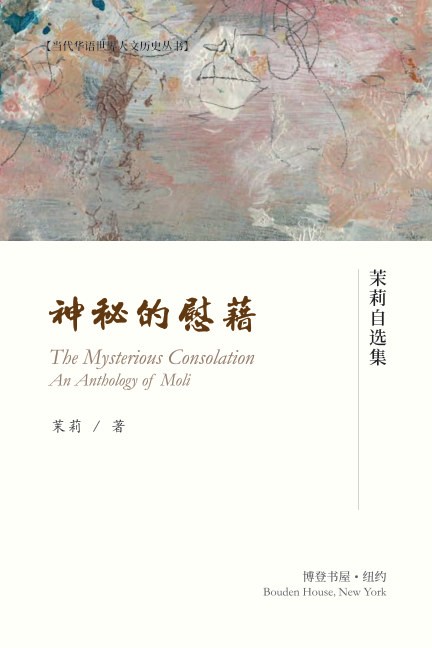

這就是流亡,或流亡作家的命運。沒有從一而終的出版社,甚至,沒有未亡人整理文稿。天空遼闊,然大地已非母土。在更多的意義上,流亡作家必須在其有生之年自我整理、編纂文稿,甚至,自費出版其著作。茉莉以一己之力編選了《神秘的慰藉——茉莉散文自選集》,並按主題和文類分為四部分,依序為:「諾貝爾文學獎評論」、「書評」、「散記」、「小品」,共六十六篇。以文學成書,雖不可謂「鉅著」,卻也不是薄冊。

茉莉筆下的文人,從名聞於世的諾貝爾文學獎得主到不見經傳的母語作家,其審視標準是茉莉式的,即鮮明的愛憎和文本細讀下的探究。茉莉有幸在諾貝爾文學獎的頒發地流亡,多年努力後,她擺脫了流亡作家不諳所在國語言的不幸,經由熟讀瑞典語,她可以通過諾貝爾文學獎獲獎者公佈後,瑞典對該獲獎者作品及生平的舉國閱讀和關注,得以審視每位獲獎者,再經由每年12月的諾貝爾獎授獎頒獎電視實況轉播,得以直視盛況,再回到獲獎者的文學創作,以寫出感性又獨到的國際文學評析。

然而,茉莉付諸心力探討的獲獎者又是有限的,因為她視野中的獲獎作家本質上是介入型的作家和詩人。他們的作品以深度的隱喻直面政治,作家本人亦是。所以,茉莉親灸或慕視這些跨世紀的獲獎作家,不論是耳熟能詳、無需國別顯示的已逝者,如米沃什(Czesiaw Miiosz)、辛波絲卡(Wislawa Szymborska)、納丁·戈迪默(Nadine Gordimer)、特朗斯特羅默(Tomas Tranströmer )、萊辛(Doris Lessing)、品特(Harold Pinter),還是須以國籍呈現其所處人類位置的加拿大小說家愛麗絲·孟若(Alice Munro)、白俄羅斯作家斯維拉娜·阿列克謝耶維奇(Svetlana Alexievich)、已逝的匈牙利作家奇凯尔泰斯(Imre Kertész)、羅馬尼亞的德裔小說家荷塔?慕勒(Herta Müller)、甚或南非籍長居澳洲的小說家庫切( John Coetzee),均讓茉莉投注心力,不僅探討他們的作品,更深究他們的人格特質。經由茉莉的閱讀視角,那些遙不可及的作家身影顯現,並和人類的現狀貼近。

這,或是流亡的不幸中最大的幸運。

這本散文集的另一特質是書評。近代流亡文學的歷史,不僅源自於冷戰時代的前蘇聯東歐時期流亡文學,也源自於納粹時期的流亡,乃至1989年後中國流亡文學的興起。他們構成了文學中的另一條河流--流亡文學的河流,它被一代代的流亡作家延續著。

中國流亡者中,不乏書寫自身苦難經歷者,這些作家有著慘痛的人生經歷,如回到美國的小說家韓秀、流亡紐西蘭的周素子、流亡澳洲的齊家貞,乃至流亡法國的已逝詩人老木等。他們或在寫作中找回了人生,或因流亡漸失寫作能力。茉莉將這些流亡之書展開,進入內中,她所見的不僅是愛憎,還有悲憫、尖銳和深刻。這是流亡作家的「視野」。

這視野或如巴勒斯坦裔流亡思想家薩義德(Edward Wadie Said)所言,流亡讓我們處於邊緣,而這邊緣又讓我們清醒。從茉莉對川普式政治及獨裁者行事風格的持續揭露與抨擊中,我們看到了流亡的高度、責任感和鮮明的愛憎,它穿越國家,成為人類文明進程中的一部分。

這本散文集也是茉莉的自傳之書。經由穿插其中的散落回憶,讀者可以讀到作者的家世,這個家在「共產主義」或「革命」下的悲歡離合,乃至1989年「六四」血跡下茉莉一家人的流亡,它在精神的座標上向讀者展示了「家」的價值和強韌。

在書中的多篇散文中,她經意或不經意談及她的先生--傑出的文學學者傅正明的文學研究及文學翻譯著述。茉莉有幸,她的「家」是完整的。在聯合國難民署將她們一家從香港安置到瑞典北方小城松茲瓦爾(Sundsvall)定居前,茉莉經歷過一到香港就去牛肉麵餐館洗盤子的日子。在終抵它鄉後,茉莉更在瑞典母語中心(Modersmålscenter)任職,長年在北歐的冰天雪地中奔走,去多個中小學上課教授中文。

一個完整的「家」,它讓流亡者置死地而後生。

文學與政治的關係從來都是愛恨交雜的,如已逝的前蘇聯流亡詩人布羅茨基(Joseph Brodsky)在〈我們稱之為流亡的狀態〉 註更多(The Condition We Call Exile)中所述,流亡是一出悲喜劇,既帶來困境也帶著收穫。大部分的流亡作家消失於流亡的沒沒無聞中,布羅茨基認為,寧可沒沒無聞也不願成為專制之下的文化菁英。布羅茨基又指出,作家於流亡中最不能忍受的是無足輕重。正是沿此脈絡,我們看到了茉莉作為流亡作家的舉足輕重——既有介入型知識分子的好戰,又有文學家的唯美。

母語是流亡者與祖國最本質的聯係。流亡文學、流亡作家的視野與觸角和本土文學、本土作家極不相同。茉莉是歐洲大陸養成的流亡作家,和養成於美國的流亡作家亦有著諸多不同,歐洲大陸給予流亡作家更多的異域感和文化震撼,更孤單。流亡只是作家移民生涯的前奏,最終,我們都將歸化,成為新住民,一個新家鄉的移民作家。

茉莉的這本書啟示中國流亡者更多地關注世界,而非僅僅關注中國。從此意義上講,新世紀的流亡作家不同於傳統的流亡作家,他們並非單純的文學寫作者,也是廣義的人類價值守護者,這是茉莉用這本散文集給予流亡者世界的重要提示。

※本文為《神秘的慰藉-茉莉自選集》序—茉莉的文學旅程/作者為中國詩人,作家、編輯及出版工作者。2001年7月,與孟浪發起籌創獨立中文作家筆會。

原载:台灣

上報Up Media

https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=112547