国公

博客博客博博客, 客博客博客客博 国子监大街之繁体“聖人鄰裡”匾

国子监大街之繁体“聖人鄰裡”匾日 前,北京国子监大街之繁体门匾“聖人鄰里”,被误写成了“聖人鄰裡”,引来众嘲。其实呢,类似这种因简繁转换而生的笑话,不是个案。2008年,海外某 《侨报》曾赫然刊文《干隆生母享尽孝子福》;2014年,又有央视某名主持为台球职业选手题词“玖球天後”;周杰伦名曲《发如雪》,迄今仍被普遍写成《發 如雪》;……最离谱的还属曲阜孔庙,竟然有一座“後土祠”(据闻已于2014年更正)。

这些笑话每每成为新闻,也每每勾起读者关于汉字的简、繁之争。不过呢,大多数争论者,恐怕并不了解1949年之后的汉字简化史。

你天天用简体字,但未必了解简体字的历史

1、50年代的汉字简化,被当成“汉字拼音化”的过渡手段,学术上的重视很不够

1935年,在钱玄同等人的推动下,国民政府曾按“述而不作”(使用已通行的字体,不另造字)的理念,制定了《第一批简体字表》,共324个字。但因考试院长戴季陶等人反对,该方案被搁置。①

50 年代,汉字简化再次被政府提上日程,但地位尴尬——当时正大力提倡汉语字母化,汉字简化不过是过渡手段。吴玉章在《人民日报》上说得明白:“毛泽东同志在 一九五一年指示:文字改革要走世界文字共同的拼音方向;但在实现拼音化以前,首先必须简化汉字,以利目前的应用。”②胡乔木也回忆:“毛主席作了不少指 示,下了很大决心,以致在一次会上讲要实行拼音化、拉丁化。……这件事的起因是毛泽东同斯大林谈话,斯大林提出汉字太难,是否可以搞一个民族化的拼音方 案,不一定按照别国的字母来设计。”③

1952年文字改革研究委员会成立。郭沫若到会传达了毛泽东的上述指示。④会后,文字改革方向被确立下来:1、研究中国文字拼音化;2、整理汉字并提出简化方案。后者只是前者的权宜之计。对此,文改会常务委员叶恭绰,有明确解释:

“毛 主席既已明白指示走世界各国共同的拼音方向,我们的工作也正是朝着这个方向进行的,那么我们所要经过长期大力推行的新的文字,应当不是别的,而是拼音文 字。正是因为拼音文字在目前不能马上实行,所以我们才进行汉字简化来适应当前的迫切要求。如果简化汉字的方案弄得也要经过长期的大力推行才能收效,那就显 然是不切实际的了。”⑤

被如此定位,汉字简化能获得怎样的学术待遇,也就不言而喻了。吴玉章觉得“即使(简化方案)不很理想”,也“不失为过渡时期的一种权宜办法”,可谓当时文改会成员们的典型心态。⑥

2008年,某海外《侨报》刊文“干隆生母享尽孝子福”

2008年,某海外《侨报》刊文“干隆生母享尽孝子福”2、55年的《汉字简化草案》,更多地体现了高层领导人的个人意志

1952年下半年,文改会拟出了《常用汉字简化表草案》第一稿,收入简体字700个。毛泽东审阅后批示:700个不够。要多利用草体,找出简化规律,做出基本形体;汉字数量必须大大减缩,一个字可以代替好几个字。只有从形体上和数量上同时精简,才算得上简化。

随 后,专家组试图遵照指示,精简汉字总量。但保留哪些字,废除哪些字,很难取得一致意见;只得先从700个简体字中筛选出338个流行广、争议小的简体字, 拟出第二稿。被中央以简化数量太少为由驳回后,专家组又采取简化偏旁、收入行、草书写法的办法,拟出第三稿,将简体字规模扩充至1634个。但却引起各行 业的强烈反对。印刷部门尤其痛心疾首,因为要重铸1600多个铜字模,简直是灭顶之灾;此外,草书写法的收入,打乱了原来的部首系统,以前按部首、笔画编 排的字典、电报码本、档案、索引系统,都面临无法继续使用的问题……于是第四稿又将印刷体简化字缩减为600个。⑦

1955 年1月,《汉字简化方案草案》对外公开。回头审视,这个《草案》存在许多明显的问题。譬如,虽然定下了不造新字的原则,实际上并没有做到。像“瞭解”的 “瞭”,明明有约定俗成的“了”字可用,却非要臆造一个“(目了)”(左“目”右“了”)。一味追求减少笔画,往往放弃常用本体字,改取异体字。像“足 迹”的“迹”,本该选用“跡”,但仅因“迹”字笔画少,就弃“跡”而不用。此外,教育部公布的1500个常用字,草案只简化了335个,仅占到草案全部简 体字总数的22%,也可见其工作重心,已偏离了方便民众日常使用的初衷。⑧

网友2013年拍摄的曲阜“后土祠”

网友2013年拍摄的曲阜“后土祠”3、56年的《汉字简化方案》存在很多的问题。8年后只得再编制《简化字总表》来纠正

1956 年1月,《汉字简化方案》正式出台,确定了515个简体字和54个简化偏旁。值得注意的是,该《方案》收录了大量在民间流传但并未达到“普遍约定俗成”程 度的简体字,像币、乡、仅、艺、疗等字,在当时均尚局限于部分行业使用;还收录了不少新造之字,如习、仓、齿、块、伞等等。这两类共占到了《方案》简体字 总量的31%。

这种情况,带来了两大后果:1、新造简体字面貌陌生,给语文教学带来了很大 困难,如“倉”被简化成了“仓”,但方案并没有规定“搶”可以简化成“抢”,学生不但需要学一个全新的词“仓”,繁体的“倉”也不能丢,等于增加了负担。 2、《方案》带动了民间自由造字的风潮。有学者评价称:“由于《方案》在简化偏旁的使用范围方面,交代得不够明确,以致各简各的,使汉字的混乱达八年之 久。人们不清楚哪些是国家公布的简体字,哪些不是。”1964年,国务院不得不又编制了一份《简化字总表》,来纠正这种混乱。

不 过呢,《总表》也带来了新的混乱。譬如,《总表》把“寧”简化成“宁”;但“宁”是甲骨文、金文中既有的字,读“zhu”,意指储藏财务的器具。为了区 分,《总表》就生造了一个“宀一”(上“宀”下“一”),把“貯存”变成“贮存”;“佇立”变成“伫立”……这种臆造词,只有亲手造它的专家能认得,既增 加了民众识字的难度,也破坏汉字固有的体系,“贮”、“伫”二字,显然已丧失了会意的功能。再如,復、複、覆三个字,都被简化成“复”,导致民众分不清 “复国”到底是复兴国家呢,还是倾覆国家;《总表》只好不给任何理由,强行注解:“答覆、反覆的覆简化作复,覆盖、颠覆仍用覆”。如此看似简化,实际上增 加了民众识字的困难,后来更成为了让无数学子头疼的“高考语文知识点”(高考语文中很多令人头疼的拼音知识点,多是由《总表》生造而来)。⑨

2014年轰动一时的“玖球天後”事件

2014年轰动一时的“玖球天後”事件4、70年代中期开始发动群众硬造缺胳膊少腿的“二简字”,直到1986年才被废止

《简 化字总表》将平均每字笔画从16笔降低到10.3笔,但它并不是49年后汉字简化史的终点。1977年底,“二简字”又横空出世。“二简字”,是相对于 《简化字总表》的“一简字”而言的。《第二次汉字简化方案(草案)》把原来590个一简字化为462个二简字(不包括简化偏旁类推出来的391个二简 字),平均每字笔画从13.1笔降低到6.9笔。

和一简字相同,二简字也是政权力量推动的 结果。早在1960年,一简字的遗留问题尚未解决之时,中央就出台文件要求:“现有的汉字还必须再简化一批,使每一个字尽可能不到十笔或不超过十笔。”并 号召采取群众运动的办法:“这一任务必须依靠广大群众,广大群众对此是十分热心和有办法的。”⑩文革中后期,文改会恢复运作,即选择从大字报中“广泛搜集 群众中流行的简化字”。当时高层对二简字的规模要求很高,1975年,文改会整理出111个新简化字,报送国务院审阅,曾被质问“为什么(只)简化这么一 点?”

和一简字不同,二简字主要是人为硬造,为简化而简化。推出之后,即遭到学界一致的批 评,讥讽其缺胳膊少腿难看至极。故1978年教育部和中宣部分别发出内部通知,要求教科书和报刊图书暂停使用二简字。但汉字拉丁拼音化仍被视为“文字改革 的大旗”,二简字也仍被当作过渡时期的权宜之计在民间流传。直到1985年,胡耀邦明确表态“拉丁化拼音只作为语音符号使用”,汉字拼音化的“理想”才被 放弃。1986年,二简字《草案》被废止,惟户籍系统中“萧”姓写作“肖”、“阎”姓写作“闫”等,已难更改。同年,国家语委重新下发《简化字总表》(只 在1964年《总表》的基础上调整了6个字)。(11)

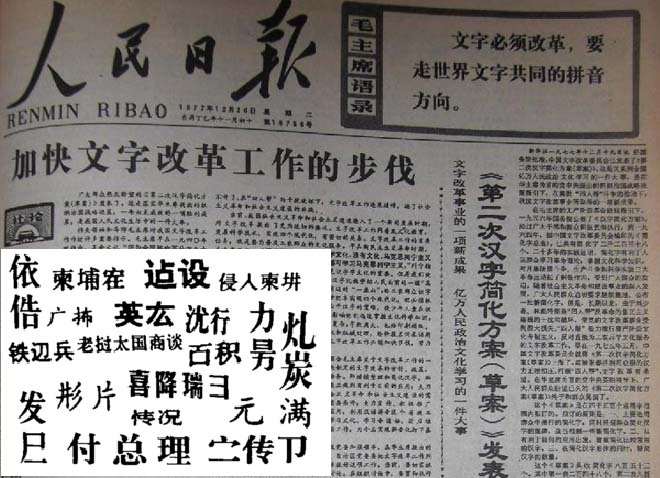

大图:人民日报发表二简字草案,头版同时强调汉字要走拼音方向。小图:部分二简字

大图:人民日报发表二简字草案,头版同时强调汉字要走拼音方向。小图:部分二简字5、鄰裡、干隆皇帝、玖球天後、發如雪、後土祠……不能全怪民众不学无术,简化不当也有责任

1949年后的汉字简化史,至此终于停歇。但某些不合情理的简化,迄今仍在不断困扰国人。文章开篇所提到的几个笑话,看似是文字的写作者不学无术。其实,这几个字的简化,恰恰是文字学家、语言学家们的痛点之所在。

周 策纵先生就专门拿这几个字,具体批评过当年的汉字简化太过随意和没有规律。周先生认为:1、当下流行的常用字,不适合用作其它字的简体字,否则简转繁时, 容易混乱,“里”和“裡”就是一个典型。2、古字长期用作特定含义者,也不适合拿来做其它字的简体字,比如“后”字早期指帝王(后土)、再演变指帝王之妻 (后妃),就不应该再拿来做“後”的简体字,因为“先后”未必等同于“先後”,也可能是指“去世了的皇后”。3、一个字不适宜同时充当多个字的简体字。因 为“发”同时作为“發”“髮”的简体字,所以现在全中国到处都是“理發店”——周先生参观伪满皇宫,溥仪的“理髮室”也被写成了“理發室”。其实完全可以 给“髮”另外安排一个简体字。4、“乾隆”变“干隆”,虽然是很低级的错误,但“干”同时作为“乾”和“幹”的简体字,本身就有问题。且不论“天乾”和 “天干”的含义难以区分,“干”字变成多音字和多义词,并没有简省民众的学习成本,相反增加了他们学习的难度。(12)

略而言之,不可否认,1949年后的简体字改革,在提高民众识字水平方面起到了很重要的作用。但同样也不可否认,无论是从初衷,还是从过程、结果来看,这场改革都是很粗糙的,很多字减少了笔画,但在用法上,反而更加复杂了。

伪满皇宫中溥仪的“理发室”。1998年周策纵先生游览该地时写作“理發室”,现已更正为“理髮室”

伪满皇宫中溥仪的“理发室”。1998年周策纵先生游览该地时写作“理發室”,现已更正为“理髮室”zt