枫林舒语

枫泽润目绘春秋, 林韵拂耳诉欢愁。 舒眉展颜瞻星月, 语尽回眸返部洲。简述

抗战时期故宫博物院组织的文物保护行动被称为世界文物史上“传奇之行”。1933年1月31日山海关失陷后,故宫博物院理事会决定将故宫部分文物分批运往上海。2月5日夜,故宫博物院的第一批南运文物2118箱从神武门广场起运。至5月15日运走文物5批,共13427箱又64包。其中,书画9000余幅,瓷器7000余件,铜器、铜镜、铜印2600余件,玉器无数,文献3773箱,包括皇史宬和内府珍藏的清廷各部档案,明清两朝帝王实录、起居注,以及太平天国的档案史料等。还有《四库全书》及各种善本、刻本,当时国内发现最早的印刷品之一《陀罗尼经》五代刻本,国内最古老的石刻“岐阳石鼓”。文物抵沪后,在上海法租界亚尔培路(今陕西南路)的故宫博物院驻沪办事处存放。同时在南京朝天宫抢建文物库房。1936年存上海的文物分5批迁运至南京新库房,1937年成立故宫博物院南京分院。1937年“七七”事变后,南京分院的文物又分3路运往四川,巴县存80箱,峨嵋县存7287箱,乐山县存9331箱。1946年3处文物先集中于重庆,于1947年运回南京。1948年底至1949年初南运文物中的2972箱被运至台湾,保存于台北故宫博物馆。1951年后留在南京的文物陆续运回故宫博物院1万余箱,仍有2221箱封存于南京库房,由南京博物院代为保管。

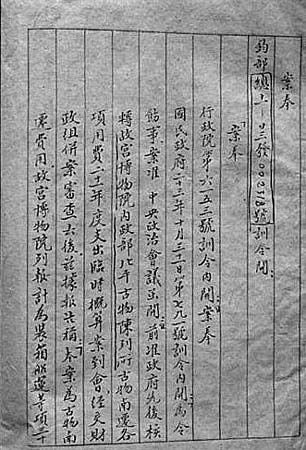

故宫文物南迁令第一页

详情

抗日战争期间,13427箱故宫文物的精华被迫运离北平,先至南京,后至西南,分南、中、北三路辗转流离,跨越两万里、14年光阴、1场战争。重返故都时再次清点,几乎无一损毁、遗失。

“这在旁人看来是个奇迹,其实,不过是那时候的故宫人把文物看得比命重,他们觉得文物神圣。”

在故宫博物院东南角对面的景山前街15号里,欧阳定武老人泡好一壶茶,向记者讲起了一段有关他父亲的往事——1933年~1947年,故宫博物院为躲避日军战火,曾有过一次浩大的文物“南迁”——13427箱文物分5批运至南京,“七七事变”后又分南、中、北三路辗转西迁,水陆交通并用,分别在贵州安顺(1944年日军侵黔后,转移至四川巴县——记者注)、四川乐山和峨眉山“避难”达七八年之久,抗战胜利后才陆续集中到重庆,1947年“回迁”南京。

欧阳定武的父亲欧阳道达,正是中路“迁徙”的负责人。

“在当时的运输和存放条件下,‘敌人’不仅有日军、土匪和炮火,还有潮湿、白蚁和鼠患,1万多箱文物中,除了个别几件外,竟都完好无损。”南路“迁徙”负责人庄尚严的儿子庄灵,隔着台湾海峡告诉中国青年报记者,“说它是世界文物播迁史上的奇迹,绝不为过。”

是什么让奇迹发生?

“故宫人打包就花了半年,文物包装至少有四层:纸、棉花、稻草、木箱……保证不论翻车、进水,损失微乎其微。”

1931年“九•一八事变”后,北平故宫博物院接到指令,将文物装箱“南迁”。

经过反复斟酌,1932年秋,故宫人开始进行文物的挑选和打包。选“南迁品”花了几个月,最终选定的珍品包括书画近9000幅,瓷器2.7万余件,铜器、铜镜、铜印2600余件,还有《四库全书》等各种文献。

如何处置这些故宫文物的精华?

“现在人可能想不到,故宫人光打包就花了半年时间,一共打出13427箱。”记述这段文物“南迁”史的大型报告文学《承载》一书的作者——江苏省文化厅厅长章剑华,在接受中国青年报记者采访时表示,“每件文物的包装至少有4层:纸、棉花、稻草、木箱,有时候外面还套上个大铁箱。这一步骤保证了运输途中不论翻车、进水,损失微乎其微。”

国宝装箱

1924年即进入故宫博物院工作的庄灵告诉记者:“听父亲讲,故宫人为了打好包,曾专门去琉璃厂请来大古董商号的专家传授方法;对一些易碎的瓷器,还打开入宫时没开封的景德镇瓷器,比照景德镇当时的包装,学习。”

尽管有古董专家指导,但据章剑华介绍,如此精密的打包工程,主要出自故宫人自己的摸索和试验。“由于不放心,1.3万多箱文物,几乎都是由故宫里的文物专家、老职工,包括当时的领导亲自动手,每一件、每一箱都非常严密。”他说。

尤其是占到文物总箱数近1/3的瓷器、青铜器和石鼓,最怕运输颠簸。“一般一个瓷盘会被五六个叠放捆绑,先以棉花裹住外侧,再用纸包起来,最后用绳子绑紧,才能装进长1尺、宽50公分、深50公分的特制木箱里。”章剑华告诉记者,待故宫人经过反复地空中落下试验、确认无误后,才在箱子外面打上当时政府和北平故宫博物院的封条,封条上记载着封存的年月。

就这样,从挑选“南迁品”到如此耗时地包装完成,故宫人共花了近一年时间。而欧阳定武告诉记者,“南迁”途中,正是这些“繁复过度”的包装,帮助这些中华文化瑰宝度过几次“劫难”。

“1.3万多箱文物,来回两万公里路程,没意外是不可能的。比如在乐山、峨眉,就有守卫不小心枪走火、汽车在马路上翻车这样的事故。”欧阳定武介绍,但由于包装“瓷实”,有时箱子落水了,因为有油纸隔着,书画最多边角受潮;有时瓷器箱摔了,裂缝也被减到最小。

“这些损失,途中故宫都有专人一一记录下来。”欧阳定武坦承,“‘无一损毁、遗失’其实是个统计学概念,并非没有一丝一毫损坏,但完全损坏到不可修复的,只有几件。与几十万件文物相比,确实近乎于零。”

令庄灵印象最深的,是1933年前时任北平故宫博物院院长的马衡先生,曾责成他的父亲庄尚严打包石鼓。石鼓是唐代出土的珍贵文物,其上有中国现存最早的刻石文字。石鼓的字刻在石皮上,但当时石皮已经与鼓身分离。“每个石鼓都有一吨多重,石头很旧,外头都风化了,一不小心就蹭到字。”庄灵回忆道,他至今还不知道父亲是如何完成这一“不可能完成的任务”的。

他的困惑在故宫博物院现任院长郑欣淼的一篇论文中得到了解答。2010年,郑欣淼在《故宫文物南迁及其意义》中追叙:“故宫人经过反复商量,使用浸湿的高丽纸覆在石鼓面上,用棉花轻捺,使纸张接近石身,干了后就固定在那里,即把石皮上的字紧贴于鼓身上;然后每个石鼓包上两层棉被,棉被外又用麻打成辫子,缠紧棉被;再把石鼓放在厚木板做的大箱子中,箱内用稻草塞严实,箱外包上铁皮条。” (按:其他资料有以下记载:

1939年4月,日机开始断断续续轰炸重庆。必须尽快将国宝撤离重庆。今年80岁的老人张建民是安达森洋行公私合营后的第一批员工。张建民老人称,他听安达森洋行当年的工人回忆,每当日机来轰炸时,安达森就叫工人把瑞典国旗在门口的旗杆上升起来,以求安全,其实,日军未必看得见这面小小的国旗。但是,侥幸的是,藏于安达森洋行的这批文物毫发无损。

1947年,漂泊多年命运坎坷的故宫国宝汇集于重庆向家坡,最后等待装车回南京。据当地的老人回忆,国宝中有个秦国时期的“石鼓”被车运出后,在江津广兴乡时,司机不小心将车撞上了一棵树,车一下子就翻了,所幸的是“石鼓”包装扎实,未被损坏。车离开黔江后,又为避让另一辆车而再次翻倒,车摔坏了,“石鼓”却仍完好。)

转运途中

庄灵记得,全家来台湾后很久,早已运回北京的石鼓才重新开封。“父亲负责打包的石鼓毫发未伤!我哥哥把信息传给父亲,在台湾的父亲顿时快乐得不得了,他对他的文物,是尽了力了。”连着海峡那一头的电话里,似有哽咽之声。

“一个扛箱工拿一个牌子,收到牌子,说明一箱文物重新入库了。文物每动一个地方都有记录,除扛箱工外都要签字画押。”

13427箱故宫文物,从北平到南京,由南京“分流”到贵州、四川,抗战胜利后重庆聚首,又重返南京,路途漫漫,战火纷飞,如何保证一箱不差?

“这首先得益于故宫一套规范的文物清点、核对制度。”欧阳定武骄傲地告诉记者。

“‘南迁’之前,故宫人对每一件运出的文物,全部重新清点、核对、编号、造册。由专家、行政人员和领导组成5~6人小组,按照青铜、瓷器、书画、玉器等门类分头进行,记录人、审核人、唱票人、监理人都要签字。从北平出来的时候,每个箱子都有编号。”章剑华表示。

随5批文物一同离开北平、走完全程“南迁”路的,还有20位故宫人。其中,包括马衡、庄尚严、那志良等近10位故宫专家,还有工人、眷属一大批。

“父亲他们不跟着不行,因为是需要在单子上签字的。”欧阳定武一字一句地说。

这批文物运到南京后,曾一度存放在上海,期间经历了一次“再核对”。一套更规范的制度,基本在那时确立了下来。

“比如一件文物,品名、年代、尺寸、颜色、花纹都要在写在文物单上,装箱的时候,装箱单就封在箱里。另一份原始单子要装订成册,印刷出好几份,除了故宫人自己留存外,还要分送给政府文物主管部门。这样几家‘对册子’,文物数量就不敢无缘无故地缩水。”欧阳定武说,“不仅在上海,以后到重庆、回南京,大家都照做不误。”

战争年月,运输途中的波折超乎想象,而故宫人是靠一套“落实到人头”的制度,完成这次奇迹式迁移。

“从1933年正式迁出北平起,沿途就很不容易。据我所知,有一次运送文物的消息在徐州走露了,有土匪准备劫火车。当地政府头一天剿匪,第二天火车通过,很悬。”欧阳定武告诉记者。

1937年“八•一三”事变之后,首都南京有不保之虞,中央政府决定西迁,1万余件南迁文物也分三路追随:南路80箱由庄尚严负责,中路9369箱由欧阳道达负责,北路7286箱由那志良负责。其中除了故宫文物外,还包括古物陈列所、颐和园、国子监的珍品。据章剑华介绍,为保证一路上“人不离物,物不离人”,文物虽有政府军队护运,但所有车辆上,均配有故宫人全程直接押送。“从总押运官到每个押运小组,必须盯在那里,不离开文物一步。”

漫漫长路并不总是那么“规整”,很多时候,需要靠原始的“扛箱”方式前进。故宫人如何应对繁琐的文物“挪窝儿”?

“按照规定,文物每动一个地方,出发时间、运输工具、转岗、转车、转船,故宫人必须有文字记录。”欧阳定武告诉记者,他的父亲欧阳道达由于是三路总负责,为此签下的字不计其数。他还告诉记者,即使对扛箱工,也有“牌子管理法”。“那时候,一个扛箱工要从出库管理员手里拿一个牌子,箱子运到了,牌子就交给入库管理员,一个牌子算一个活,摔了箱子要登记。”他说,“出库、入库管理员都由故宫人担任,运完了两边要对牌子,核对好了,签字画押后才能发车,有点差错就走不了。”

欧阳定武1940年在乐山出生,在他从南京回北京的途中,印象中没有一例工人失手摔箱子的事。

这样的制度,也保证了庄尚严护送的80箱精品书画、瓷器等,能够经湖北、湖南,辗转到贵州贵阳、安顺,再到川南巴县,无一损失。“父亲告诉我,从1937年最后一批文物离开南京,到1947年文物回到南京,两个日期竟是同一天。”庄灵这样告诉记者。

然而,宛若原初的文物,其实已走过千山万水,跨过整整10年。

重庆渡口

“为了和白蚁、潮湿、鼠患斗争,文物需要定期晾晒,每一次晾晒都要有专家在场,有卫兵把守,有几个人签字。”

除了堪称颠沛流离的运输外,故宫人面临的另一问题同样严峻:如何让1.3万多件文物精品,不毁于“保存”期间?

这一担心事出有因。“战乱期间,能用的‘仓库’都非常天然,不是祠堂、庙宇,就是山洞。南方天气潮湿,白蚁滋生,几年下来,那些书画、绸布、青铜器,怎么受得了?”欧阳定武反问道。

为了解决这两大问题,管理“仓库”的故宫人平时要请治蚁专家,药物祛蚁;天气晴好、相对平安的时候,还要把文物定期拿出来整理、晾晒。“晾晒是个技术活儿,哪一箱需要晒,故宫的专家们很懂。”章剑华告诉记者,按照那时的故宫制度,每一次晾晒都要有专家在场,有卫兵把守,有几个人签字。“有的必须专家亲自动手,工人主要是协助。”

“为了保证文物安全,晾晒必须在众目睽睽下进行。”欧阳定武也向记者证实,“记得那时候经常租农民的场院晾文物,场院外围有部队站岗、放哨。另外,谁开箱、谁监督、谁晾晒、谁装箱、怎么入库?这个过程都有一个清单,又叫‘出组单’,小组里每个人都必须签字。”

尽管每组规模不一,但欧阳定武见过最多的是10人左右的小组。“大一点的开箱整理,当时规定还要有法院、军队、政府的代表到场,总之,必须保证有人做事,有人监察。”

数年“避难期”里,缺场院、缺人手是家常便饭,因此,不少书画至多每年“轮上”通风一次;文物停在乐山和重庆期间,由于白蚁、鼠害趋紧,故宫甚至动员家眷们一起上阵,欧阳定武的母亲也曾是其中一员。

对庄灵来说,故宫人的签字程序,并没有给年龄尚小的他留下太多记忆。但随父亲给文物“吹吹风,晒晒太阳”的经历,却成为他童年回忆中的一段幸福时光。

“我们的‘仓库’——安顺华严洞和巴县飞仙岩,几乎都四野无人,非常僻静。我和哥哥经常在露天场子里,看中国人最好的字画,晚上就跟父亲玩‘文物接龙’,你说朝代,我说画家,他说作品。后来到了台湾,参观台北故宫博物院时,不时能在字画里发现我的‘旧相识’。那时候,我们曾近在咫尺。”

“那时故宫人的整个生命,都是为了文物的完整。”

北平故宫博物院驻沪全体同仁

严密的文物管理制度,似乎必然令那场堪称奇迹的文物“南迁”顺利完成。但欧阳定武和庄灵却不同意。

“我一直认为,在那个兵荒马乱的年代里,比制度更重要的是人。”庄灵告诉中国青年报记者,“可以说,我父辈那一代故宫人的整个生命,都是为了文物的完整。”

在欧阳定武的印象里,父亲欧阳道达即使在暂时结束运输、出任故宫博物院乐山办事处主任期间,也每天不闲着。“父亲上班、下班,天天如此,轰炸的时候也一样。”

“那首先不是一种生存手段,而是一份兴趣和事业。”欧阳定武表示,在故宫人眼里,文物神圣。“对父辈来说,把文物交到你手里,是莫大的光荣,所以,你也必须兢兢业业地担当。”

欧阳定武告诉记者,这场“南迁”当中,有不少随行人员还是毛头小伙儿。他记得最深的,是个只有16岁的小孩,姓李。“文物交给他,不论年龄,他一样要负起责任来。”

庄灵则告诉记者,父亲庄尚严自从1937年“八•一三事变”后第二天,启程护送80箱文物向南进发时,就已自认为“一辈子是故宫人”了。1944年,庄尚严护送文物从安顺华严洞到巴县飞仙岩。由于战时薪水停发,庄尚严一家护送途中,时有风餐露宿。“当时的‘飞仙岩’,原是巴县深山里的一条石油沟,只通一条石子路,山里还有老虎出没,这是我童年的恐怖记忆。”庄灵打趣说,“现在回忆起来,却是一段好时光。后来,父亲把石油沟里藏文物的地方,命名为‘飞仙岩’,旁边的小河命名为‘虎溪’。”

庄尚严后来出任台北故宫博物院副院长,直到1969年退休,为故宫工作了45年。“后人有人送他一方图章,上面刻着‘老庄老运好’。‘庄’是‘装’箱的谐音,‘运’是运气的‘运’又是运输的‘运’,父亲爱不释手。”庄灵告诉记者,晚年时,庄尚严还自称“守藏吏”。“父亲一直告诉我,他1924年‘入宫’,当的不是皇帝,是维护国之重器的老工人。上一辈故宫人能为文物,做到无怨无悔,是今天最令后辈佩服的地方。”

“有一句话说‘国家灭亡以后,有复国之日;中华文化一断,永无补救之举。’”在章剑华看来,这场文物“南迁”承载了太多厚重的东西,“故宫文物承载了中华上下五千年的历史,飞驰的列车、远航的江轮和翻山越岭的汽车,承载了故宫的万箱国宝,故宫人则承载了中国知识分子的文化使命。”

但欧阳定武在面对记者时却一再强调,文物“南迁”奇迹,是一场举国合力。

“它绝对不是一个博物院院长、几个知识分子就能做到的,那个时候,有军队护卫、有人民支持。”他告诉记者,文物运出北平时,每节车厢都有军警;火车经过的每个分段,地方都会派出军力;一些路段还设有骑兵,沿路跟着火车跑。

“到了乐山,存放文物需要占用人家的祠堂,几个村子的族人没有二话。”他说,“包括到人生地不熟的地方招募工人、找船,谈价这类事,很多地方百姓都会包下来,他们也觉得这是责任。”

故宫人的功勋没有被忘记。1946年,由于护持故宫文物有功,欧阳道达获得了政府颁发的“抗战胜利勋章”。在北平故宫博物院里,获此勋章的只有两人。另一人是那志良。

最后,当记者在景山前街15号昏暗的阁楼里,向欧阳定武问起他父亲那枚传奇的勋章时,老人一边将鼠标滑向电脑上父亲的老照片,一边低声回答:“那个勋章,父亲有生之年从没对家里人提起过一个字。我是看了那志良的《典守故宫国宝七十年》才知道父亲原来获过勋章,那时候,父亲已经不在了。”[1] (按:1948年部分文物运台,两岸故宫人典守国宝长达80多年。)

[1] 那场奇迹般的文物"南迁" 那时故宫人把文物看得比命重

家庭精神暴力6种类型

家庭暴力对女性认知心理的伤害

打人是无能的表现

浅谈家庭暴力对孩子的影响 (转贴)

走出家暴的10个误区 对家暴说不 ZT

十岁那年 我支持母亲离了婚

不要羞煞我哦。我实在受不起。。。

美女?真滴么?真滴么?

鉴定完毕!

回复piao11的评论:

二位好坐,用茶。我是学理工的。家里倒是几代几乎全是老学究,我只是懂得要严谨、多方论证、不只听一方之言。

说我是学究,姐姐们过奖了。我可差远了。要是真的遗传了哪条染色体,真真是老天对我的眷顾。。。

跟妹子挤挤沙发~~~

鉴定完毕!