2009 (6)

2020 (207)

2021 (328)

2022 (226)

2023 (215)

2024 (244)

2025 (280)

2026 (3)

在我读大学三,四年级时,学校分了专业,我被录取进入国际法系,毕业后也留在了国际法系当老师。系里有三位老师一直对我厚爱有加,对我后来的事业走向起了一定作用。

第一位是教我国际公法的老师,也是系主任。

他是一位1949年入党的老知识分子,好像出身旧上海的世家。在80年代初就是当时少有的几位被聘为副教授的。我还没大学毕业,他就让我参与他的教材编写,所以课外和他接触较多。他也是当时少有的几位会英文的老教授之一,在学校里蛮拽的。教材编写从我尚未毕业一直到我留校后当了老师还持续了一段时间。当时我校是刚复校不久,我读书时的教材都是油印的。当时各个学科都在着手新教材的编写,老师们也就那几位,所以请学生帮忙收集资料,誊写,校对很普遍。后来教材出版,他很有良心的把我的名字也列为编者之一,这是文革后正式教材的第一版。我那时年轻,没觉得有啥大不了的。倒是我的父母很为此骄傲。我留校后没多久,他就被借调到外交部去了。我出国后最早的几次回国都去看过他。他住在上海著名的黑石公寓,离我家也近。渐渐的就失去了联系。

没料到在2010年底,我忽然收到一封英文邮件,我不敢确认是他,因为我不知道他的英文名。后来我们就通过电邮又联系上了,因为他在西海岸,没有再见过面。还约了我下次回上海再去看望他。通了并不频繁的邮件后,忘了是哪一年,好像就是第二年,我忽然从被人处得知他已去世,是突然的。不过他年纪也很大了,1929年出生的,也是80多高寿了。他和我之间的邮件我都还保存着。

第二位是教我专利法的老师。

这位老师非常有才,英文也是一级棒,因为他是老东吴大学毕业的高材生。50年代被打成右派。他来我家遇见我爸,两人一唠嗑,同病相连,都是“老右派”。也许是因此,他对我爱护有加。其实我这人很不自觉的,一贯的努力不够,很自由散漫,玩心重。感谢父母给了一个小聪明的脑袋,考试都是临时抱佛脚,但总是第一个交卷,考分没拉下过前三名。他就以为我多优秀,老和系里其他老师夸我。上面的系主任拉我一起编教材就是他推荐的。其实我当时还不太愿意,因为很花时间。我毕业论文选题就是专利法,有投机取巧之心,因为知道他不会给我低分。我自知写的并不好,因为我没用功,交稿前只花了三天时间赶出来的,相当粗糙。他花了不少时间帮我修改,最后还推荐给了优秀论文选。

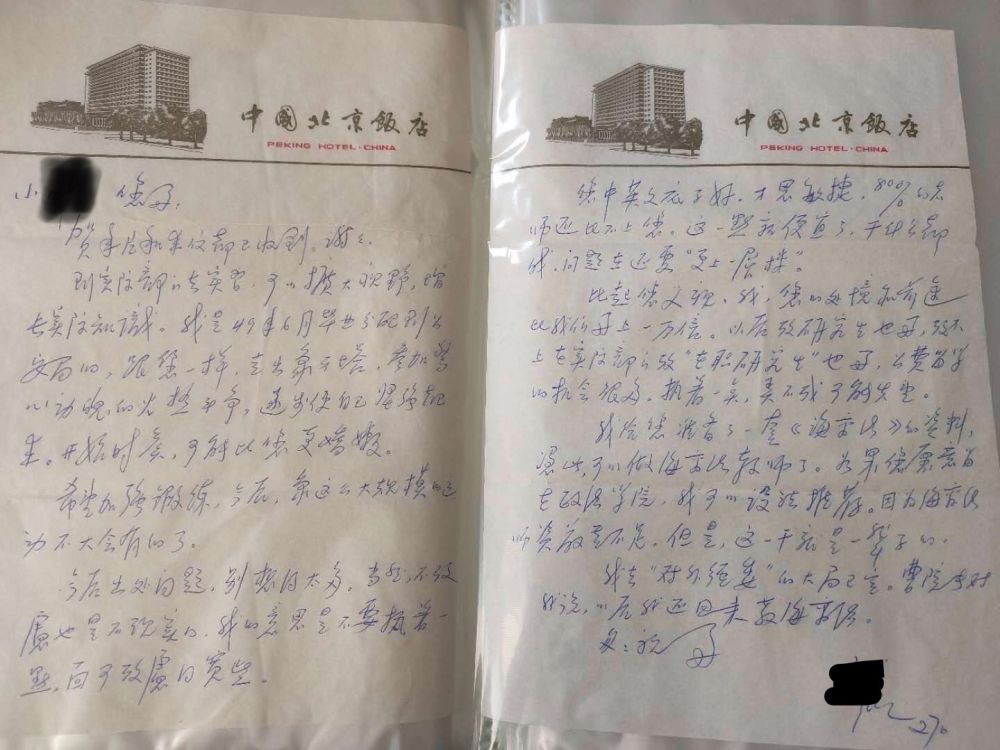

他是一位典型的老式知识分子,50多了还独身一人住员工宿舍。学校有点欺负他,不分房子给他。我出国后听说他终于结婚了,搬到了苏州去了。我留校后没多久,他也被调到外交部后出任联合国国际法院,任倪征燠大法官的助理。

我是九月底出国的,走前他还特意在上海梅龙镇酒家请我吃饭,吃毛蟹,他说出国了就吃不到了。那时毛蟹卖的很贵,他点了两只都给了我。我那时真是很笨,完全还像个小孩,毫不客气的都干掉了。后来我们就失去了联系。我几次回国回校都没遇到他。

我Google了一下他的名字,方知他还是《韩非评传》的作者。这是中国思想家评传丛书中的一册。在美国芝加哥大学的网站上也有关于他的介绍。

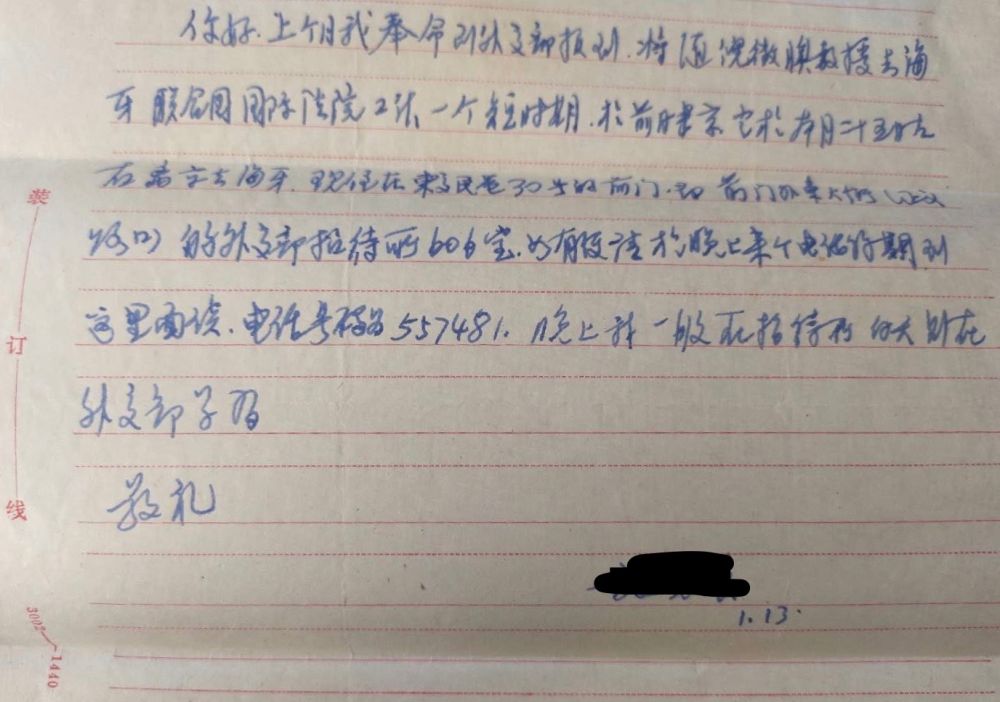

他曾经给我的信,这是他借调到外交部的时候:

第三位是教我海商法的老师。

这位老师长的仪表堂堂,但文革时受过冲击,脑子被打坏了,有时说话会不知所云。他讲的课没人能听懂,因为七扯八拉。不过他心好,考试全班都是优!还是个老烟枪,有时上课时忍不住也要来一支。后来才知道那是他治头痛的偏方。他也是特别喜欢我,我毕业时对考不考研究生很是犹豫,因为我是个坐不住,没有定性做学问的人。他则一直鼓励我考,还鼓励我考社科院,说再考本校近亲繁殖不利。后来因为毕业前夕的实习正值严打,工作很忙,根本没时间复习考研。再加上我其实底子不扎实,平时考试考分高都是蒙出来的,把老师们都骗了。考研最后以专业分最高但总分差三分落北。他亲自帮我写信给社科院,他的老同学,解释说因为实习太忙没时间充分准备考试,平时我成绩一直是全年级前三名。但我一是从来不会求人,二是其实我本心也不想再读书。他写的信一直被我扣在手里没交出去。那封信和社科院老师家的地址我都还保留着。为这个事,我没少挨他的嗔怪,说我太天真,活在世上哪有不求人的。从他给我的另一封信上看,我最终能留校并留在国际法系,他肯定是帮了忙呢。当时国际法系是全校最好的系,很多人想进。

出国后每次回国我也会去看他。不记得是哪一年了,回去后去他家看他,家里没人。邻居说他生病住院了。我赶到医院,这是我们最后一次见面。他脑子已经非常糊涂了,不太记得我的名字,但记得我是他的学生。他的外表倒一直没有大变,躺在病床上还是老帅哥一个。出了病房我就哭了,他爱人安慰我,并谢谢我去看他。还没等我那次回美,他就病逝了。我没来得及参加他的追悼会。聊以自慰的是我去见到了他的最后一面。

这三位老师都是我父辈的年纪,比我父亲还大个几岁。一转眼他们已经走了好多年了。

附加一位不是我的大学老师,而是我毕业后在北京中国政法大学实习时的老师。

我曾在“北京印象”里提过这位老师:“当时带进修班的老师是浙江人,孤身一人,西南联大毕业的。老教授人很慈祥,住学校单身宿舍。我和与我同去的男生同事,也是上海人,经常去他的宿舍,我们烧一点江浙菜,陪他喝点小酒,聊聊天,他很高兴。几年后我后来去香港,他是好好的帮了我一把的,指导我把论文写好,帮我找资料,我因此得了奖学金,当年全国一共6个人得奖,一个专业一名,我是法律界的,也是最年轻的。我至今都很怀念他。” 见:

https://blog.wenxuecity.com/myblog/47832/202005/45367.html

他也于好些年前去世。

他给我的信:

这些老教授们帮我确立了我人生的专业目标,让我终身受益。比起他们的一生波折,眼下的新冠疫情真不算什么!也是他们教会了我能帮人处且帮人,这一直是我的座右铭。