穷则思变

hmlu_2000@yahoo.com我十八岁的时候,在上大学,得了青春期忧郁症,就想出去冒险.

I AM FROM HONGKONG.

is the most memorable moment in your life?

她说,part of my life is inside this tree. I will miss this tree.

2

雨情得癌症化疗的时候,我打电话给她,说我飞去香港看你。

她说,你不要。

我的泪水一下就流下来,默默拿着电话。

我们就这么沉默了一两分钟。

她说,你还记得我们第一次见面吗?我扭头看见那个瘦弱的男孩,站在一扇破旧的门板前面,穿着那件蓝色的圆领衫,手里拿着旧的塑料盆。那是你,我的记忆里你永远是这个样子。那时我还有很长的头发,低头从辘辘里压水,要把头发甩到背后去。我要你记得我,永远是那个留着长发的从辘辘里压水的女孩子。你不要来,我现在已经没有头发了。

我把电话放在静音上,一遍听她说,一边嚎啕大哭。

后来,她的姐姐,给我从香港寄来一张挂号信,信里是她在五台山台怀镇的照片。背景是五台山的白塔。

她在照片的背后写了我的名字,下面写道

part of my life is inside a tree.

她的姐姐付了一封短信,说这张照片是在雨情的枕头下发现的。

3

那个夏天德克萨斯罕见的高温。有人穿着

I MADE 116 DEGREE的衬衫上街。

我的个人生活在那个夏天一团糟,整夜失眠,瘦了十几斤。好不容易睡着会做很多怪诞的梦。

有一天夜里,雨情的姐姐打来电话。她说对不起,美国可能已经很晚了。我想起妹妹,想找你聊一聊

我说,没关系,我并没有睡着。你有什么特别的原因打这个电话吗?我有能告诉你什么呢?

她说,也没有特别的原因。我和雨情非常亲近,但是,有一件事困扰了我许多年。她从来没有和我讲过那年的五台山之行。即使我问她也不说。既然你和她同行,也许你可以讲一讲发生了什么?

我说,其实很简单。我们在一个在叫沙河的小镇相遇,一起坐一天的长途翻过五台山,下到台怀镇

后来呢?

后来我们一起逛了很多的庙。五台山上的泉水很清澈。

就这么简单?

就这么简单。那是十几年前的事情了。让我回忆一下给你打回去好不好?

4

那个晚上小旅馆只有我们两个房客。

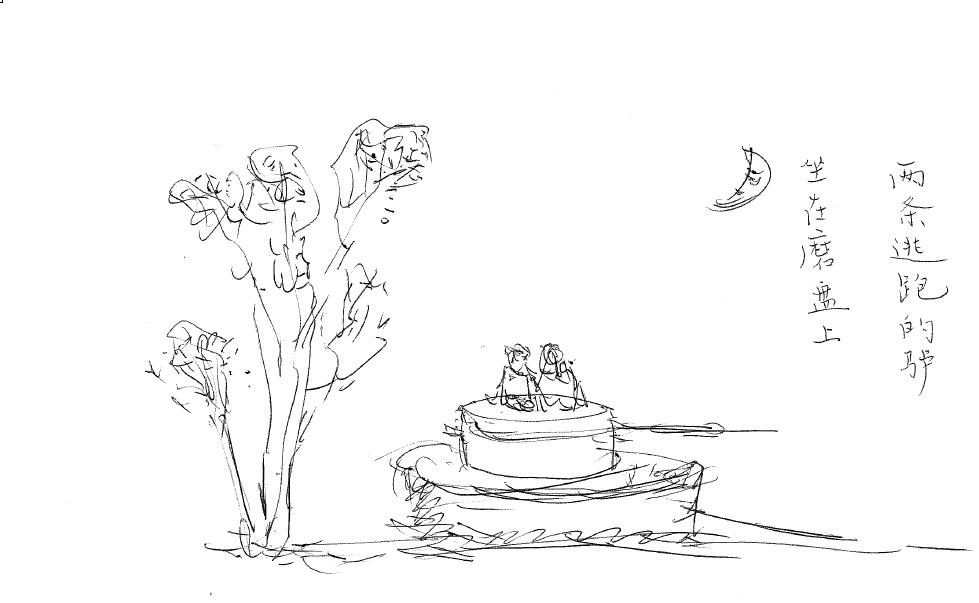

院子的角落里有一座废弃的石磨。我用力推了下,推不动。我们就爬到石滚子上,肩并肩坐下来。

院子另一端的办公室窗户里透出一点昏黄的灯光。

我一生没有见过如此如此清澈的天空。星星好像缀在一张网上,伸手可及。

所有的声音只是虫鸣。

我问,为什么要去五台山?

你有没有过这样的感觉,想很多的东西,然后你对自己说,很累,从现在开始,我不想了。我要找一个地方拜一拜,没有目的的拜,就是为了要停止想。

为什么是五台山?

你不觉得五台山是一个可以找到宁静的地方?

不觉得,好像是鲁智深杀人的地方。

她大笑,那你为什么要来这里?

你看到这个石磨没有?如果有条驴,不停地拉着石磨转,有一天,这条驴说,他要出去走走,就走到了一个叫沙河的地方。

有个岛叫香港,有很多驴在岛上挤来挤去挤来挤去,有条驴说不想挤了,就到了一个叫沙河的地方。

So you are an escaping donkey.

You too.

那你为什么选择五台山?

我没有. 如果没有遇到你。明天我会回北京继续拉磨?

什么磨?

一门叫实变函数的课。

然后我们沉默了。

我问,离开五台山,你还去哪?

她说,哪也不去了,准备留下来。

我没有继续问。我根本不相信一个香港人会在五台山出家。

又是沉默,她问,你在想什么?

我说,不能告诉你。

我在想兜里的八块钱,去了五台山就回不了北京了。

5

通向五台山的公路又曲折又颠簸。

车基本上就是启动,刚跑起来,刹车,拐弯,再启动,刹车,拐弯。

不到一个小时,我对雨情说我受不住了,咱俩得换个位子。

她站起来,我进到靠窗的位子,还没来得及坐下,我就把头伸出窗外去了。

那辆车拖着个脑袋,往外甩排泄物就像边走边出恭。

等我甩得差不多了,脸色煞白,把头收进来,雨情说你快起来,坐外边去。

这回是带这长发在外面甩。

然后,我们两个像两只瘟鸡随着车的摇晃点头,半闭着眼。

坐我们前面的大妈,大夏天,穿了件棉袄似的衣服。

她在啃一个玉米面饼子,觉得不过瘾,站起来,到行李里拿了瓶老陈醋出来,想酒

鬼似的嚼一口和一口。

我一闻到拿醋味,马上对雨情说换地。

她说,轮不到你,唰地就把头伸出窗外去了。

我说,老天爷,你让我下车死这得了。我受不了了。

这时,车停了,司机转身,大声喊,有要方便的下车,男左女右。那个后生,你怎

么往婆姨里走,我说的是我的左边,不是你的。

雨情问我,就在这?厕所呢?

我说,右边就是厕所。

没有马桶,我出不来啊?

do you have to go?

yes.

Then go.

雨情回来显然从晕车中缓过来,很得意地笑。

我说,你笑什么?

拉野屎很舒服。站起来就走。 你知道那个啃玉米面的大妈用什么wipe?她用石头。

你为什么要看别人方便?

她蹲我前边,不看也得看。

6

五台顶不是顶,就是到了山头上。发动机突然不轰鸣吃力,路也平滑笔直。回头看来

路全在脚下。

心情随着胃的舒服也好起来。

雨情说,你叫司机停车,我要方便。

我对着前方,用刚学会的山西话喊,拉XX尿。这拉XX尿不是我发明的,一路上,谁

想上厕所,都这么喊,婆姨也这么喊。

为了不被删,以XX代之,斑竹包涵。

下车,男左女右。

我问,你怎么不动?

雨情说,你看那

太阳有点西斜,一片绿色的草甸在我们面前展开。那种绿色是特别青翠的绿,好像

刚刚水里洗过一样。

草长得那么整齐,齐刷刷的,一阵轻风拂过,可以看着非常大的波浪从远处向我们

缓慢地推过来,仿佛阳光和微风拉着手在草甸上轻盈地跳跃。

后来在美国,我学了一个字最恰当地描写这种草原,PRAIRIE。

雨情的脸上,头发上撒满了阳光。目光深情地眺望着远方。

她说,KISS ME。

我说,什么?

她说,KISS ME。

这回我听清了,我说,我没有吻过女孩子啊。

她说,KISS ME。

我走到她前面,两个人还有一段距离,伸头,用我的嘴唇在她的嘴唇上碰了一下。

她的嘴唇是微张的。我的嘴唇张都没有张开。就是轻轻碰了一下。

十八岁那年,我在五台山顶,第一次吻了一个姑娘。如果你问我的感受,我会说,

她的唇非常非常的柔软。

我们上了车,我把她的手攥在我的手里,我的手不停地抖,抖,抖。

多少年后,在一个公园的长椅上,LUCY把头枕在我的腿上仰头问我,at what age

did you kiss a girl first time?

do you believe me if I say 18?

No, you even did not know how to kiss when you met me.