路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn

正文

十九世纪末至二十世纪初这段时期,在西方有个著名的标签,叫”Fin de Siècle”(“世纪末”)。在这个传统文化与新世纪交接的特殊时代,随着资本经济空前蓬勃,西方的思想界、学术界、艺术界也十分活跃。开启这一段西方文化先河的是德国哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer,1788–1860),在其身后可谓名人辈出,其中包括哲学家尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900)、心理学家佛洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939)、作曲家瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner,1813–1883)、音乐理论家勋伯格(Arnold Schoenberg,1874–1951)、文学家王尔德(Oscar Wilde,1854–1900)。这段时期的文化对于二十世纪的现代社会及其文化思潮作用至深,甚至对很快随后出现的法西斯主义都产生影响。

从狭义上来讲,Fin de Siècle主要是指这段历史时期的艺术,尤其是绘画。西方绘画技巧此时似乎已经臻于到极致,也基本上找不到新题材发挥。如何突破传统的束缚,是当时的画家们面临的挑战。引发各种艺术流派蜂起,除了以赛尚、高更、梵高为代表的后印象派之外,还出现了法国的象征主义、新艺术派、德国的表现主义、英国的拉斐尔前派、唯美主义运动等。我希望就此编写一个系列,从几个角度来向大家介绍这个时代的绘画作品,特别是这些作品中的女性形象。

女性是艺术的永恒题材。而这一大题材又被分割成几个不同的小题材加以利用,由此女性一向在艺术中被脸谱化。而艺术家们使用这些不同的脸谱,反映出他们以及当时的时代对待女性的文化态度。雷诺阿笔下红润圆脸的女孩、德加飘逸纱裙的舞女、高更红赭肤色的土著女人,无不成为这些画家的首要标识,体现出他们各自关注女性的目光所在。

工业革命之后西方进一步成为男性主控的社会,对女性的歧视、蔑视、轻视更成为一种时代文化。在这一时期的画作中,我发现女性形象常常是飘在空中的,与脚踏实地的男性形象构成对比(这样的男性形象以俄国画家当时的名作《伏尔加河上的纤夫》最为典型)。恐怕飘起来的女人或许更易于被男人一把抓住,轻而易举地把她们放在花坛、舞坛、神坛,甚至祭坛之上。

今天我就想谈谈这个,所以题目叫《会飞的女人》。

《舞》,穆查作。

我看到有文章介绍fin-de-siècle艺术把这张画用来做插图。作者捷克画家阿方斯·穆查(Alphonse Mucha,1860–1939)是新艺术画派(Art Nouveau )一员大将。新艺术画派强调画布上二维平面空间的装饰性,讲究构图精美,线条流畅,色彩严谨。这与同时象征主义画派明显不同。以梵高和高更为代表的后者强调在画布上反映三维空间,再加上特殊的色彩以突出景物之间的紧张关系,达到象征意义。

画中的女子红发飘逸,纱裙飞扬,踮起脚尖,神情愉悦,看来她的心灵与身体马上就要一道起飞了。

《诗》,穆查作。

穆查很擅长描绘闲适的年轻女子头戴花饰身着宽松轻盈的纱裙飘飘欲仙的样子。

《舞》,穆查作。

确切地说,女孩不是在舞蹈,而是在飞翔。

穆查的这个女子在全神贯注地欣赏着一个好像是月亮宝石一类的宝物,全然不觉自己的身体已经在空中,或者根本就不需要做出飞舞的动作。

二十世纪三十年代法西斯主义兴起之时,穆查的作品被批为“反动"。1939年德军攻占捷克斯洛伐克之后,穆查成为首先被盖世太保逮捕的捷克人之一,很快就死在狱中。这与文革时出现的情景何其相似。所幸的是穆查去世时已近八旬,给世人留下了众多的优美画作和一大群飘飘欲仙的女孩。

《世界末日》,赫施勒作。

这幅匈牙利画家赫施勒(Adolf Hirémy-Hirschl,1860–1933)的作品,也常被用来象征Fin de Siècle的情态。画中有很多景物,虽然有死神、代表腐朽传统的老者以及代表贪欲的乌鸦等,但重心还是一上一下的两位女性。痛苦地匍匐在废墟之中的那位,象征旧世界已经被蹂躏,被摧毁;而高高在上的女神,身背巨翅,头顶祥光,显然是从上天降临世间,给新世纪带来新希望。因为这个飞来的女人,看来体无完肤的世界还有救吧。

《山精灵》,布格罗作。

法国画家布格罗(William-Adolphe Bouguereau,1825–1905)是法国学院派画家,擅长希腊神话等古典题材。这幅画的原文叫Oreads。在希腊神话里Oreads是一群出没于山林溪涧的精灵。她们整天无忧无虑地欢笑嬉戏,玩恶作剧。画中她们挑逗捉弄三个半人半兽的男神(fauns),然后像一群欢快的白鸽呼啦啦飞起,弄得三个大男人呆坐在那里不知所措,也许是被眼前的美景惊掉了下巴,也许是自知玩不过她们而不敢轻举妄动。

布格罗这幅作品中又出现山精灵与半人半兽的互动。这回不是调戏完男人就飞走,而是把男人团团围住主动出击,抓住他头上的犄角,硬要把他拖入水中。她们这次虽然不是在半空,但各个体轻如燕,身体的中心完全不在地上。四个对一个,已经把男人收拾得狼狈不堪,而其中一个还要招呼更多的同伴来帮忙,也许是叫她们来看恶整男人的好戏吧。

《晨》,布格罗作。

画中的女子既好像踮起脚尖在晨光中轻盈漫舞,又像离开地面飘飘欲仙。布格罗在他的时代极富盛名,作品丰富,如今世界各地的画廊中还在卖他的复制品。

《半兽半仙》,莫罗作。

法国画家古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau,1826–1898)这幅画的法语原文是“La Chimère”,意思人面兽身的结合体。画面中的男子长有马身鹰翅,看起来神力无比。然而他却看上去被动、畏缩、迟疑、不情愿。相比较那个女子却主动、性感、诱惑。她虽然没有长有男子那样的翅膀,但她已经双脚腾空,无所畏惧地要与男子一道起飞了。这里没有英雄救美的故事,她才是画中的勇者。

《俄狄甫斯与斯芬克斯》,莫罗作。

莫罗的这幅又是女主动男被动的场景,但换成了女子是人面狮身鹰翅。这里说的是一个著名的希腊神话故事。妖怪斯芬克斯独霸一方,要求每个路过她的地盘的男子回答她出的谜语,如果猜不出就吃掉,不少倒霉鬼因此命丧黄泉。据说她的谜语是:什么东西开始是四条腿,后来两条腿,最后三条腿。画面中斯芬克斯飞到伊蒂浦斯的身上要他回答,他说:人。因为婴儿用四肢爬行,成人用双腿走路,老年人双腿加一根拐杖。于是俄狄甫斯逃过死劫,最终征服了斯芬克斯。莫罗的这幅画问世之后,他的怪异题材(eccentricity)算是开始打出了名号。这幅画的原作现在收藏于纽约大都会博物馆。

《希斯尔德与缪斯》,莫罗作。

希斯尔德(Hesiod)历史上确有其人,是与荷马同年代的诗人。据说他从主管音乐舞蹈的女神缪斯那里得到写诗的灵感。画中缪斯正在手把手地指导诗人如何弹奏lyre - 一种希腊游吟诗人常用的U型多弦琴。画家还给缪斯加上了巨大的翅膀,这似乎很少见。画家无疑是要告诉我们那是音乐的翅膀。正如门德尔松的歌中所唱的,“乘着歌声的翅膀”,缪斯带领诗人的灵感自由翱翔。看来缪斯的翅膀理所当然,其他画家怎么就没发现呢?

莫罗一生的绘画作品超过八千幅,仅从这几幅作品我们就可以注意到莫罗无论是题材与技巧都是古典的,而他的学生中却出现了一批以马蒂斯为首的野兽派(Fauvism)画家,足见当时西方绘画界百花齐放的盛况。有评论家认为莫罗是超现实主义(Surrealism)画派的先驱。

这是当年瓦格纳的歌剧《莱茵的黄金》的招贴画。表现剧情的画中有几位女神在空中飞舞。舞台上的演员是飞不起来的,但画家所创造的女神可以,因为她们是乘着瓦格纳“歌声的翅膀”。

《重逢》,维斯作。

奥地利画家爱德华·维斯(Eduard Veith,1858-1925)的这幅画描绘男女欢聚。幸福感使爱情升华,女子双脚腾空,呈忘却时空的陶醉状。她就是美的全部,爱情的全部,后面的男子只是暗色的背景。

《新娘》,普里克尔作。

荷兰画家普里克尔(Johan Thorn Prikker,1868-1932)当时在象征主义(Symbolism)画派、表现主义(Expressionism)画派和新艺术(Art Nouveau)画派中都享有地位。这幅名画“The Bride”正反映了这三种画风。首先象征主义最明显,画中的带白花的宽大婚纱代表新娘,她身旁的十字架也与众不同。画中优美的线条和颇具美感的装饰性,正是Art Nouveau 所钟情的。而画中色彩的运用又体现了表现主义的风格。新娘所嫁的新郎是一个十字架,但画家所表现的不是为宗教献身,而是信仰所带来的狂喜。几条螺旋的线条使整个画面都活泼起来,也使新娘愉悦幸福的情感展现无疑,她好像是在绕着十字架不停欢快地旋转飞舞。

《莎乐美》,比亚兹莱作。

英国画家比亚兹莱(Aubrey Beardsley,1872–1898)是个独一无二的天才,他的黑白两色插图画受到日本木刻的启发,构图简洁,但同时线条又变化多端,作品与众不同,辨识度非常高。他笔下的女子机智俏皮、妖冶性感,常常是带一点色与邪的”恶之花“(femme fatale)。

比亚兹莱的“femme fatale”当然少不了莎乐美。犹太王希律的女儿莎乐美爱上曾为耶稣施洗的施洗约翰,但后者却拒绝了她。莎乐美发誓不论死活都要得到那个男人。有一天她在父亲面前翩翩起舞,使得希律大悦,开口说莎乐美可以要求任何一件东西作为奖赏。于是莎乐美趁机说她要施洗约翰的人头。这下可兹事体大,希律明知上了女儿的当,但国王一诺千金,不好反悔,只得命手下人把施洗约翰宰了,把头作为礼物交给莎乐美。这下莎乐美终于可以亲吻约翰的头了。历史上不少画家都把莎乐美得到约翰的头颅的场面作为创作题材,而比亚兹莱的这幅莎乐美却不同凡响,她是飞在空中去亲吻约翰的头颅的。这使原本血腥的场面变得诙谐,增加了画面的装饰性。这幅画英文标题叫“The Climax"(高潮)。我不知道为何是这个名字。也许是因为亲吻头颅的场面最具戏剧性,终于使女人得到性满足吧。

比亚兹莱创作这幅画时年仅二十一岁,而他的一生也只有短短的二十六岁。年纪轻轻却成为唯美主义运动(Aesthetic Movement)的领军人物。这个艺术流派主张作品的审美价值比社会教育价值更重要,"为艺术而艺术"(L'art pour l'art 或 Art of art's sake)。他们所强调的”装帧性美学风格“(Ornamental Aesthetic art style)与钟情于平面构图的Art Nouveau异曲同工。应当说,Fin de Siècle时期的装帧美学对现代平面设计影响至深。

《三个女人与三只狼》,哥拉塞作。

如果用几个词来形容fin-de-siècle艺术风格,一般都会选择唯美、颓废、多变等。我觉得还要加上“妖气”。比亚兹莱很妖,莫罗也很妖。瑞士画家格拉塞(Eugène Samuel Grasset,1845–1917)的这幅《三个女人与三只狼》更是有过之而无不及。女巫过去也曾出现过绘画中,比如圣女贞德在火刑柱上被处死的场面。但把女人描绘如此面目狰狞的恐怕前所未有。三个女巫超低空飞行,穿过树丛搜寻着什么,但她们自身也似乎充满恐惧,下面有张着血盆大口的三只狼为她们壮胆。阴森的场面真让人后脖颈冒冷汗。

格拉塞属于表现主义和新艺术两个画派。我想他所绘的女人恐怕表现了画家本人对女性的某种看法吧。他的女巫与我们在上面介绍过的穆查的养眼的女孩们根本就是两个截然不同的物种。

《蝙蝠女》,裴诺作。

法国画家艾伯特·裴诺(Albert Joseph Pénot,1862–1930)善画女性,但更使他出名的是他多用女性来表达某些阴暗、诡异的主题。我不知道在十九世纪末人们是否还相信有女巫或蝙蝠女的存在,但无疑画上的女人更多是象征意义。与上面介绍的格拉塞一样,裴诺这样的作品在Fin de Siècle之前是绝少见到的。

《欲望的惩罚》,塞甘蒂尼作。

意大利画家塞甘蒂尼(Giovanni Segantini,1858–1899)的这幅画更为诡异。在荒山野岭不毛之地,有几个女人被流放到此地惩罚她们的欲望(lust)其中前面的有两位好像漂浮在空中。实在匪夷所思。

塞甘蒂尼在十九世纪末的欧洲颇具影响,热衷于象征主义以及分离主义(Divisionism)。所谓分离主义被认做新印象主义(Neo-Impressionism),主张在不同的颜色之间不进行混合,而是用原色的点与色块直接进行颜色之间的切换。最著名的是法国画家修拉(Georges-Pierre Seurat,1859–1891),他的画作都是以点彩的方式来完成。

下面介绍几位fin de siècle时期的美国画家。

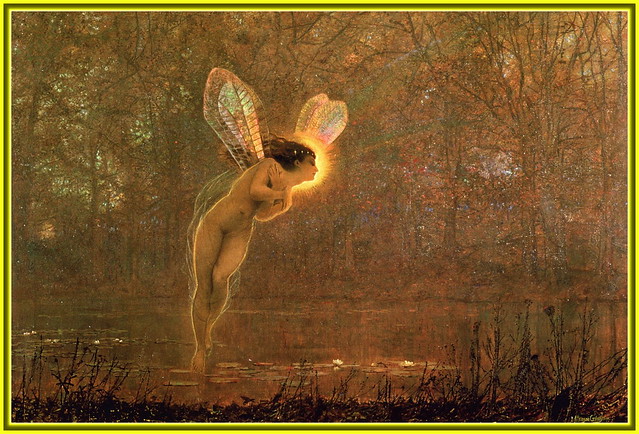

《彩虹精神》,莫斯勒作。

文学艺术中常把大自然拟人化,似乎这样可以给大自然赋予生命和灵性。美国画家亨利·莫斯勒(Henry Mosler,1841-1920)的“The Spirit of Rainbow”就是一个范例。女性赋予彩虹spirit,彩虹又成为女性的化身,她优美的身躯变为彩虹优美的曲线的一部分。女人如彩虹般自由,彩虹如女人般美丽。这是一幅令人过目难忘的佳作。

《被缚的灵魂》,维德尔作。

艾丽胡·维德尔(Elihu Vedder,1836–1923)是美国象征主义画派的画家。这幅“Soul in Bondage”现收藏于纽约布鲁克林美术馆。维德尔的很多作品都收到波斯古诗集《鲁拜叶》(Rubáiyát )的启发,他曾为英译本做过插图。在其中很多插图中都出现人的躯体被绑缚的形象。在这幅画中,身后的翅膀象征人热爱自由的天性和曾经拥有的自由时光。背景有很多螺旋的曲线,是维德尔常用的象征主义手法,他自己称这些螺旋线为“double swirl”,象征各种力量交汇、互动、消散,构成人短暂而又复杂的一生。

《晨》,维德尔作。

画面中一位长着翅膀的仙女走下台阶。后面我们又看到维德尔著名的“double swirl”。

《电给世界带来光明》,舍劳作。

大家都知道美国钞票上印的都是已经过世的美国总统的肖像。曾几何时,美国钞票也成为美国画家的展览橱窗。1886年美国国会通过法案决定发行一系列银票(silver certificates)。银票曾也是美国钞票的一部分,持有者可以向美国财政部兑换等值的银币。当时美国政府决定这次不印总统了,就找几位画家随便想画点什么吧。这便给了那几位画家大展拳脚的好机会。瓦尔特·舍劳(Walter Shirlaw,1838–1909)负责绘制五美元的银票,于是就有了这幅“Electricity Presenting Light To The World”。

一位主宰女神居高临下,呼风唤雨,带领普罗大众,这在艺术作品里很常见。那位女神的手中还一定要高举着一个物件,例如自由女神举着火炬,德拉克罗瓦的《自由指引人民》举着法国三色旗。而舍劳的这位高举是一个灯泡!身背巨翅,表示神力无比。爱迪生固然伟大,但我感觉举个电灯泡无论如何有点funny。这也许反映了美国的务实精神和新兴工业强权的霸气吧。只见女神脚踏美国版图,她的左侧有美国象征秃鹰和国会大厦。在电灯的普照之下,三位巨神也变为随从:她的的右侧有驾着闪电三驾马车的朱庇特(Jupiter)和声誉女神(Fame)吹着得胜号角,以及左侧的和平女神(Peace)放飞了手中的白鸽。这一幅集神话、现实、风光和爱国精神于一身的美图,被誉为“美国历史上最美丽的钞票”。当然也是最热闹的。

《晨星》,道德森作。

美国女画家塞拉·道德森(Sarah Paxton Ball Dodson,1847–1906),长期旅欧,十九世纪八十年代在法国被誉为最出色的美国女画家之一。“The Morning Stars”这幅曾还在1893年芝加哥世博会上参展作品气势恢宏,在微曦的海面上是一场群星的欢聚。每一个飘在空中的仙女头上都有一颗星星。也就是说每一个女神代表一颗星星,或者说每一颗是一个女神,有各自不同的美貌和秉性。为首的高举着火炬,还在招呼着更多的星星参与盛会。这又是将大自然拟人化。实际上所有神话故事都是拟人化的套路。人的想象力有限,他们只能根据自身的相貌想象众神的相貌,因此众神有了与人类一样的躯体,有了人类一样的喜怒哀乐,也有人类没有但想有的各种本领。都说众神主宰了人类,实际上是人类主宰了众神,主宰了自己的精神世界。

《晨星》,道德森作。

这幅作品也叫《晨星》,可能这是上幅作品原稿中的一部分,后来分离出去了。我认为画家做了一个非常正确的决定,因为这幅作品与上一幅有很大不同。首先是这幅作品中的女神长有翅膀。另外是动作也有不同,前一幅作品中的人物动作是轻松的、游戏的;而后一幅的动作则是竭尽全力。她虽然有翅膀,但不是鲲鹏展翅任意翱翔那种,而是功能有限的如蜜蜂的薄翼。只见她奋力地跃出水面,吃力地扇动翅膀,努力地追寻光明所在。请注意我在这里用了“奋力”、“吃力”、“努力”三个词。哪怕是几天,哪怕是几分钟,她也要完成自己的一次飞行。我想她就是普天下全体女性的化身,体现着她们的美和自强不息的精神。

这次谈了“会飞的女人”,下次说说“会上树的女人”。

从狭义上来讲,Fin de Siècle主要是指这段历史时期的艺术,尤其是绘画。西方绘画技巧此时似乎已经臻于到极致,也基本上找不到新题材发挥。如何突破传统的束缚,是当时的画家们面临的挑战。引发各种艺术流派蜂起,除了以赛尚、高更、梵高为代表的后印象派之外,还出现了法国的象征主义、新艺术派、德国的表现主义、英国的拉斐尔前派、唯美主义运动等。我希望就此编写一个系列,从几个角度来向大家介绍这个时代的绘画作品,特别是这些作品中的女性形象。

女性是艺术的永恒题材。而这一大题材又被分割成几个不同的小题材加以利用,由此女性一向在艺术中被脸谱化。而艺术家们使用这些不同的脸谱,反映出他们以及当时的时代对待女性的文化态度。雷诺阿笔下红润圆脸的女孩、德加飘逸纱裙的舞女、高更红赭肤色的土著女人,无不成为这些画家的首要标识,体现出他们各自关注女性的目光所在。

工业革命之后西方进一步成为男性主控的社会,对女性的歧视、蔑视、轻视更成为一种时代文化。在这一时期的画作中,我发现女性形象常常是飘在空中的,与脚踏实地的男性形象构成对比(这样的男性形象以俄国画家当时的名作《伏尔加河上的纤夫》最为典型)。恐怕飘起来的女人或许更易于被男人一把抓住,轻而易举地把她们放在花坛、舞坛、神坛,甚至祭坛之上。

今天我就想谈谈这个,所以题目叫《会飞的女人》。

《舞》,穆查作。

我看到有文章介绍fin-de-siècle艺术把这张画用来做插图。作者捷克画家阿方斯·穆查(Alphonse Mucha,1860–1939)是新艺术画派(Art Nouveau )一员大将。新艺术画派强调画布上二维平面空间的装饰性,讲究构图精美,线条流畅,色彩严谨。这与同时象征主义画派明显不同。以梵高和高更为代表的后者强调在画布上反映三维空间,再加上特殊的色彩以突出景物之间的紧张关系,达到象征意义。

画中的女子红发飘逸,纱裙飞扬,踮起脚尖,神情愉悦,看来她的心灵与身体马上就要一道起飞了。

《诗》,穆查作。

穆查很擅长描绘闲适的年轻女子头戴花饰身着宽松轻盈的纱裙飘飘欲仙的样子。

《舞》,穆查作。

确切地说,女孩不是在舞蹈,而是在飞翔。

穆查的这个女子在全神贯注地欣赏着一个好像是月亮宝石一类的宝物,全然不觉自己的身体已经在空中,或者根本就不需要做出飞舞的动作。

二十世纪三十年代法西斯主义兴起之时,穆查的作品被批为“反动"。1939年德军攻占捷克斯洛伐克之后,穆查成为首先被盖世太保逮捕的捷克人之一,很快就死在狱中。这与文革时出现的情景何其相似。所幸的是穆查去世时已近八旬,给世人留下了众多的优美画作和一大群飘飘欲仙的女孩。

《世界末日》,赫施勒作。

这幅匈牙利画家赫施勒(Adolf Hirémy-Hirschl,1860–1933)的作品,也常被用来象征Fin de Siècle的情态。画中有很多景物,虽然有死神、代表腐朽传统的老者以及代表贪欲的乌鸦等,但重心还是一上一下的两位女性。痛苦地匍匐在废墟之中的那位,象征旧世界已经被蹂躏,被摧毁;而高高在上的女神,身背巨翅,头顶祥光,显然是从上天降临世间,给新世纪带来新希望。因为这个飞来的女人,看来体无完肤的世界还有救吧。

《山精灵》,布格罗作。

法国画家布格罗(William-Adolphe Bouguereau,1825–1905)是法国学院派画家,擅长希腊神话等古典题材。这幅画的原文叫Oreads。在希腊神话里Oreads是一群出没于山林溪涧的精灵。她们整天无忧无虑地欢笑嬉戏,玩恶作剧。画中她们挑逗捉弄三个半人半兽的男神(fauns),然后像一群欢快的白鸽呼啦啦飞起,弄得三个大男人呆坐在那里不知所措,也许是被眼前的美景惊掉了下巴,也许是自知玩不过她们而不敢轻举妄动。

布格罗这幅作品中又出现山精灵与半人半兽的互动。这回不是调戏完男人就飞走,而是把男人团团围住主动出击,抓住他头上的犄角,硬要把他拖入水中。她们这次虽然不是在半空,但各个体轻如燕,身体的中心完全不在地上。四个对一个,已经把男人收拾得狼狈不堪,而其中一个还要招呼更多的同伴来帮忙,也许是叫她们来看恶整男人的好戏吧。

《晨》,布格罗作。

画中的女子既好像踮起脚尖在晨光中轻盈漫舞,又像离开地面飘飘欲仙。布格罗在他的时代极富盛名,作品丰富,如今世界各地的画廊中还在卖他的复制品。

《半兽半仙》,莫罗作。

法国画家古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau,1826–1898)这幅画的法语原文是“La Chimère”,意思人面兽身的结合体。画面中的男子长有马身鹰翅,看起来神力无比。然而他却看上去被动、畏缩、迟疑、不情愿。相比较那个女子却主动、性感、诱惑。她虽然没有长有男子那样的翅膀,但她已经双脚腾空,无所畏惧地要与男子一道起飞了。这里没有英雄救美的故事,她才是画中的勇者。

《俄狄甫斯与斯芬克斯》,莫罗作。

莫罗的这幅又是女主动男被动的场景,但换成了女子是人面狮身鹰翅。这里说的是一个著名的希腊神话故事。妖怪斯芬克斯独霸一方,要求每个路过她的地盘的男子回答她出的谜语,如果猜不出就吃掉,不少倒霉鬼因此命丧黄泉。据说她的谜语是:什么东西开始是四条腿,后来两条腿,最后三条腿。画面中斯芬克斯飞到伊蒂浦斯的身上要他回答,他说:人。因为婴儿用四肢爬行,成人用双腿走路,老年人双腿加一根拐杖。于是俄狄甫斯逃过死劫,最终征服了斯芬克斯。莫罗的这幅画问世之后,他的怪异题材(eccentricity)算是开始打出了名号。这幅画的原作现在收藏于纽约大都会博物馆。

《希斯尔德与缪斯》,莫罗作。

希斯尔德(Hesiod)历史上确有其人,是与荷马同年代的诗人。据说他从主管音乐舞蹈的女神缪斯那里得到写诗的灵感。画中缪斯正在手把手地指导诗人如何弹奏lyre - 一种希腊游吟诗人常用的U型多弦琴。画家还给缪斯加上了巨大的翅膀,这似乎很少见。画家无疑是要告诉我们那是音乐的翅膀。正如门德尔松的歌中所唱的,“乘着歌声的翅膀”,缪斯带领诗人的灵感自由翱翔。看来缪斯的翅膀理所当然,其他画家怎么就没发现呢?

莫罗一生的绘画作品超过八千幅,仅从这几幅作品我们就可以注意到莫罗无论是题材与技巧都是古典的,而他的学生中却出现了一批以马蒂斯为首的野兽派(Fauvism)画家,足见当时西方绘画界百花齐放的盛况。有评论家认为莫罗是超现实主义(Surrealism)画派的先驱。

这是当年瓦格纳的歌剧《莱茵的黄金》的招贴画。表现剧情的画中有几位女神在空中飞舞。舞台上的演员是飞不起来的,但画家所创造的女神可以,因为她们是乘着瓦格纳“歌声的翅膀”。

《重逢》,维斯作。

奥地利画家爱德华·维斯(Eduard Veith,1858-1925)的这幅画描绘男女欢聚。幸福感使爱情升华,女子双脚腾空,呈忘却时空的陶醉状。她就是美的全部,爱情的全部,后面的男子只是暗色的背景。

《新娘》,普里克尔作。

荷兰画家普里克尔(Johan Thorn Prikker,1868-1932)当时在象征主义(Symbolism)画派、表现主义(Expressionism)画派和新艺术(Art Nouveau)画派中都享有地位。这幅名画“The Bride”正反映了这三种画风。首先象征主义最明显,画中的带白花的宽大婚纱代表新娘,她身旁的十字架也与众不同。画中优美的线条和颇具美感的装饰性,正是Art Nouveau 所钟情的。而画中色彩的运用又体现了表现主义的风格。新娘所嫁的新郎是一个十字架,但画家所表现的不是为宗教献身,而是信仰所带来的狂喜。几条螺旋的线条使整个画面都活泼起来,也使新娘愉悦幸福的情感展现无疑,她好像是在绕着十字架不停欢快地旋转飞舞。

《莎乐美》,比亚兹莱作。

英国画家比亚兹莱(Aubrey Beardsley,1872–1898)是个独一无二的天才,他的黑白两色插图画受到日本木刻的启发,构图简洁,但同时线条又变化多端,作品与众不同,辨识度非常高。他笔下的女子机智俏皮、妖冶性感,常常是带一点色与邪的”恶之花“(femme fatale)。

比亚兹莱的“femme fatale”当然少不了莎乐美。犹太王希律的女儿莎乐美爱上曾为耶稣施洗的施洗约翰,但后者却拒绝了她。莎乐美发誓不论死活都要得到那个男人。有一天她在父亲面前翩翩起舞,使得希律大悦,开口说莎乐美可以要求任何一件东西作为奖赏。于是莎乐美趁机说她要施洗约翰的人头。这下可兹事体大,希律明知上了女儿的当,但国王一诺千金,不好反悔,只得命手下人把施洗约翰宰了,把头作为礼物交给莎乐美。这下莎乐美终于可以亲吻约翰的头了。历史上不少画家都把莎乐美得到约翰的头颅的场面作为创作题材,而比亚兹莱的这幅莎乐美却不同凡响,她是飞在空中去亲吻约翰的头颅的。这使原本血腥的场面变得诙谐,增加了画面的装饰性。这幅画英文标题叫“The Climax"(高潮)。我不知道为何是这个名字。也许是因为亲吻头颅的场面最具戏剧性,终于使女人得到性满足吧。

比亚兹莱创作这幅画时年仅二十一岁,而他的一生也只有短短的二十六岁。年纪轻轻却成为唯美主义运动(Aesthetic Movement)的领军人物。这个艺术流派主张作品的审美价值比社会教育价值更重要,"为艺术而艺术"(L'art pour l'art 或 Art of art's sake)。他们所强调的”装帧性美学风格“(Ornamental Aesthetic art style)与钟情于平面构图的Art Nouveau异曲同工。应当说,Fin de Siècle时期的装帧美学对现代平面设计影响至深。

《三个女人与三只狼》,哥拉塞作。

如果用几个词来形容fin-de-siècle艺术风格,一般都会选择唯美、颓废、多变等。我觉得还要加上“妖气”。比亚兹莱很妖,莫罗也很妖。瑞士画家格拉塞(Eugène Samuel Grasset,1845–1917)的这幅《三个女人与三只狼》更是有过之而无不及。女巫过去也曾出现过绘画中,比如圣女贞德在火刑柱上被处死的场面。但把女人描绘如此面目狰狞的恐怕前所未有。三个女巫超低空飞行,穿过树丛搜寻着什么,但她们自身也似乎充满恐惧,下面有张着血盆大口的三只狼为她们壮胆。阴森的场面真让人后脖颈冒冷汗。

格拉塞属于表现主义和新艺术两个画派。我想他所绘的女人恐怕表现了画家本人对女性的某种看法吧。他的女巫与我们在上面介绍过的穆查的养眼的女孩们根本就是两个截然不同的物种。

《蝙蝠女》,裴诺作。

法国画家艾伯特·裴诺(Albert Joseph Pénot,1862–1930)善画女性,但更使他出名的是他多用女性来表达某些阴暗、诡异的主题。我不知道在十九世纪末人们是否还相信有女巫或蝙蝠女的存在,但无疑画上的女人更多是象征意义。与上面介绍的格拉塞一样,裴诺这样的作品在Fin de Siècle之前是绝少见到的。

《欲望的惩罚》,塞甘蒂尼作。

意大利画家塞甘蒂尼(Giovanni Segantini,1858–1899)的这幅画更为诡异。在荒山野岭不毛之地,有几个女人被流放到此地惩罚她们的欲望(lust)其中前面的有两位好像漂浮在空中。实在匪夷所思。

塞甘蒂尼在十九世纪末的欧洲颇具影响,热衷于象征主义以及分离主义(Divisionism)。所谓分离主义被认做新印象主义(Neo-Impressionism),主张在不同的颜色之间不进行混合,而是用原色的点与色块直接进行颜色之间的切换。最著名的是法国画家修拉(Georges-Pierre Seurat,1859–1891),他的画作都是以点彩的方式来完成。

下面介绍几位fin de siècle时期的美国画家。

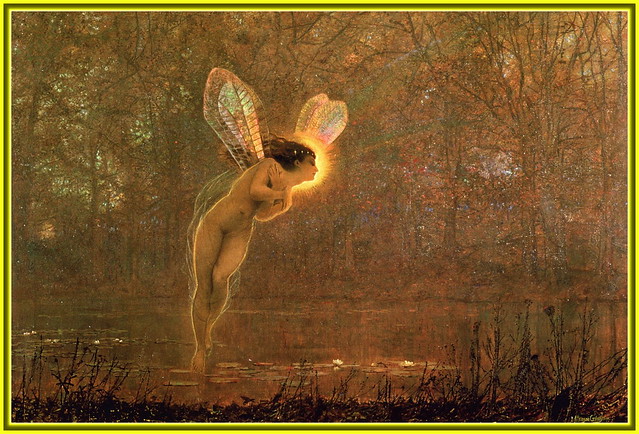

《彩虹精神》,莫斯勒作。

文学艺术中常把大自然拟人化,似乎这样可以给大自然赋予生命和灵性。美国画家亨利·莫斯勒(Henry Mosler,1841-1920)的“The Spirit of Rainbow”就是一个范例。女性赋予彩虹spirit,彩虹又成为女性的化身,她优美的身躯变为彩虹优美的曲线的一部分。女人如彩虹般自由,彩虹如女人般美丽。这是一幅令人过目难忘的佳作。

《被缚的灵魂》,维德尔作。

艾丽胡·维德尔(Elihu Vedder,1836–1923)是美国象征主义画派的画家。这幅“Soul in Bondage”现收藏于纽约布鲁克林美术馆。维德尔的很多作品都收到波斯古诗集《鲁拜叶》(Rubáiyát )的启发,他曾为英译本做过插图。在其中很多插图中都出现人的躯体被绑缚的形象。在这幅画中,身后的翅膀象征人热爱自由的天性和曾经拥有的自由时光。背景有很多螺旋的曲线,是维德尔常用的象征主义手法,他自己称这些螺旋线为“double swirl”,象征各种力量交汇、互动、消散,构成人短暂而又复杂的一生。

《晨》,维德尔作。

画面中一位长着翅膀的仙女走下台阶。后面我们又看到维德尔著名的“double swirl”。

《电给世界带来光明》,舍劳作。

大家都知道美国钞票上印的都是已经过世的美国总统的肖像。曾几何时,美国钞票也成为美国画家的展览橱窗。1886年美国国会通过法案决定发行一系列银票(silver certificates)。银票曾也是美国钞票的一部分,持有者可以向美国财政部兑换等值的银币。当时美国政府决定这次不印总统了,就找几位画家随便想画点什么吧。这便给了那几位画家大展拳脚的好机会。瓦尔特·舍劳(Walter Shirlaw,1838–1909)负责绘制五美元的银票,于是就有了这幅“Electricity Presenting Light To The World”。

一位主宰女神居高临下,呼风唤雨,带领普罗大众,这在艺术作品里很常见。那位女神的手中还一定要高举着一个物件,例如自由女神举着火炬,德拉克罗瓦的《自由指引人民》举着法国三色旗。而舍劳的这位高举是一个灯泡!身背巨翅,表示神力无比。爱迪生固然伟大,但我感觉举个电灯泡无论如何有点funny。这也许反映了美国的务实精神和新兴工业强权的霸气吧。只见女神脚踏美国版图,她的左侧有美国象征秃鹰和国会大厦。在电灯的普照之下,三位巨神也变为随从:她的的右侧有驾着闪电三驾马车的朱庇特(Jupiter)和声誉女神(Fame)吹着得胜号角,以及左侧的和平女神(Peace)放飞了手中的白鸽。这一幅集神话、现实、风光和爱国精神于一身的美图,被誉为“美国历史上最美丽的钞票”。当然也是最热闹的。

《晨星》,道德森作。

美国女画家塞拉·道德森(Sarah Paxton Ball Dodson,1847–1906),长期旅欧,十九世纪八十年代在法国被誉为最出色的美国女画家之一。“The Morning Stars”这幅曾还在1893年芝加哥世博会上参展作品气势恢宏,在微曦的海面上是一场群星的欢聚。每一个飘在空中的仙女头上都有一颗星星。也就是说每一个女神代表一颗星星,或者说每一颗是一个女神,有各自不同的美貌和秉性。为首的高举着火炬,还在招呼着更多的星星参与盛会。这又是将大自然拟人化。实际上所有神话故事都是拟人化的套路。人的想象力有限,他们只能根据自身的相貌想象众神的相貌,因此众神有了与人类一样的躯体,有了人类一样的喜怒哀乐,也有人类没有但想有的各种本领。都说众神主宰了人类,实际上是人类主宰了众神,主宰了自己的精神世界。

《晨星》,道德森作。

这幅作品也叫《晨星》,可能这是上幅作品原稿中的一部分,后来分离出去了。我认为画家做了一个非常正确的决定,因为这幅作品与上一幅有很大不同。首先是这幅作品中的女神长有翅膀。另外是动作也有不同,前一幅作品中的人物动作是轻松的、游戏的;而后一幅的动作则是竭尽全力。她虽然有翅膀,但不是鲲鹏展翅任意翱翔那种,而是功能有限的如蜜蜂的薄翼。只见她奋力地跃出水面,吃力地扇动翅膀,努力地追寻光明所在。请注意我在这里用了“奋力”、“吃力”、“努力”三个词。哪怕是几天,哪怕是几分钟,她也要完成自己的一次飞行。我想她就是普天下全体女性的化身,体现着她们的美和自强不息的精神。

这次谈了“会飞的女人”,下次说说“会上树的女人”。

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.