2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

Original 村花 蹦迪班长

活在消逝与新生的不断更迭中, 送别一个又一个曾经的“精神家园”, 注定是我们这一代人的宿命。

我最后一次在报刊亭买杂志,是在2020年12月的一个周末。

从单位开完会回来,意外看见租屋楼下附近的报刊亭还在营业,就停下来挑了一本《北京文学》。那个锈迹斑斑、铁架上全无色彩的报刊亭,几乎要融在北京冬天没有颜色的干冷模样里,仿佛随时都准备好了明天就要被这个时代吞没。

如果时间再倒退回十几年,细数文化浪潮打在我们这一代人身上的痕迹,报刊亭可谓是浓墨重彩的一笔。

在互联网时代尚未来临、出版文化仍然兴盛的时候,报刊亭和天桥下卖盗版的人都能算是半个普罗米修斯分斯,传播各种新式文化浪潮的火种。

图:《编辑部的故事》

当年的《知音》《家庭》,足可以撑起报刊亭半边天的收入。

剩下一半则各有各的精彩,体育迷爱看的《当代体育》《足球周刊》《篮球先锋》《体坛周报》;

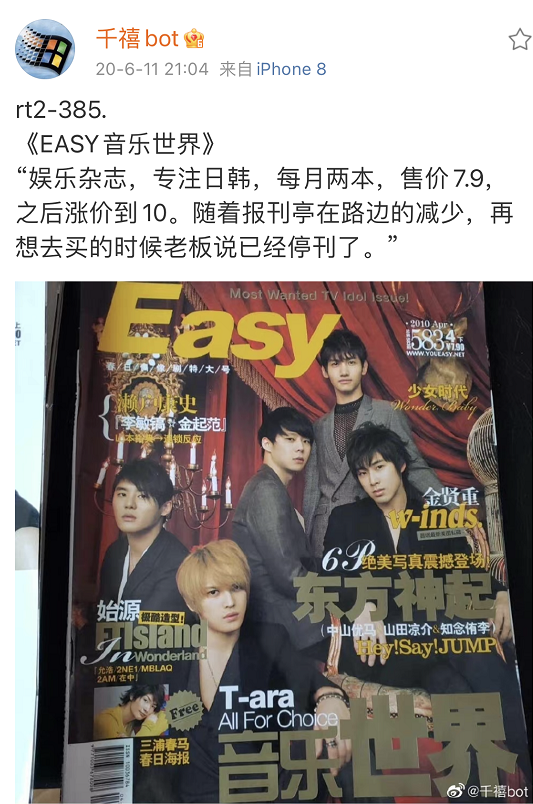

音乐迷必追的《当代歌坛》《音乐天堂》《通俗歌曲》;

学生党必买的作文素材《意林》《青年文摘》《格言》《看天下》;

游戏玩家们都知道的《大众软件》《电脑报》《电子游戏软件》......

甚至在课间里偷偷在班里男生手里流传的一本翻烂的《男人装》,不用问,一定是出自于校门口神秘的报刊亭。

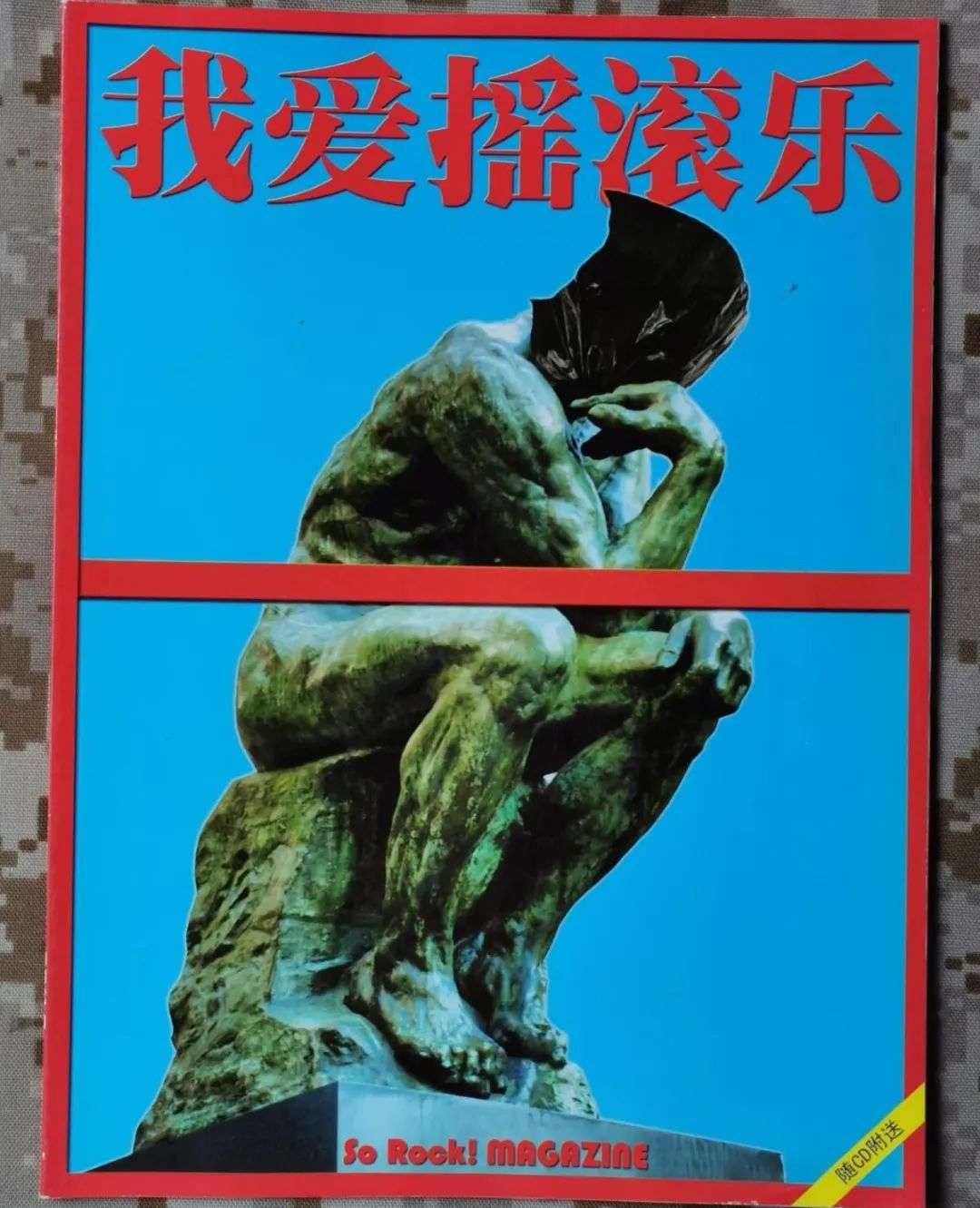

《我爱摇滚乐》这类备受北方摇滚青年推崇的“地下杂志”,则堪称亚文化先锋。

还有各类文学爱好者的《科幻世界》《奥秘》《故事会》《微型小说选刊》《推理》 《胆小鬼》......

而我第一次接触到恐怖小说这个类型的读物,大约就是在2004年左右。跟少年团去北京旅游一周,回去的时候,在火车站附近的报刊亭薅了一堆32开大小的恐怖故事小说读物。纸张劣质到直到一天一夜的火车行程结束,那股烂糊的纸浆味儿都还没有散去。但是那种看到新奇世界的奇妙新鲜感,却一直回味至今。

报刊亭对于一部分人而言,就像是打开魔法世界大门的对角巷。一个四四方方的小亭子,却藏着许多人的青春。

看到杭州报刊亭关停的新闻之后,我问了一圈身边的朋友,只有一个朋友最近一次在报刊亭买东西是在几天前,只不过她买的也不是报纸杂志,而是一罐可乐。

对于大部分人而言,报刊亭现在最大的用处就是在找不到便利店的时候买一瓶饮料解渴。

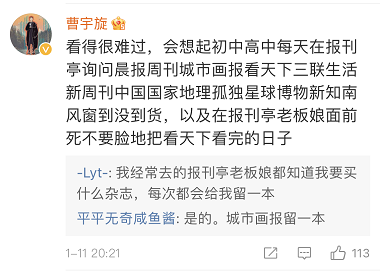

但更多的朋友最后一次去报刊亭买杂志是在五、六年前,然而仔细分辨下来,大部分人和报刊亭的最后交集都停留在了他们学生时代的尾声。

我的同门阿麻最后一次去报刊亭是在2018年的夏天。

她常去的那家报刊亭就在我们学校小西门附近的街拐角上。单行道,没有太多来访车辆,往来的都是学生和住在附近的居民。她最常买的是《新周刊》和《看天下》,更多的时候我们会一起买。

从学校外面回来,手里提了一袋水果,然后站在摊档前面翻看感兴趣的杂志封面和选题,有时候会一起骂两句“这期怎么选了个这么脑瘫的封面”,接着一起付完钱踩着路灯下的树影走回寝室。

其实,除了这种四四方方的通用邮政报刊亭,还有比那个再小一点的“流动报纸摊”。

说是流动的,不过是那种有着两个轮子的拉杆车,看着有点像是微缩的担架,在拉杆上面套上一块有口袋旧布,就可以装报纸拉去卖了。

高中毕业以前,每天下午六点放学到晚自习开始之前的这段时间,都会有一个老人家拉着这个小车往校门口前的花坛上一靠,他在旁边摆一个折叠小凳,报纸卖完了就走。

后来去广州读书,在黄埔大道的快速路桥下也遇到过拉着这种流动报纸摊的老人家,什么都不干,就望着车流干坐着,一度令我心生羡慕。来买报纸的基本都是老熟人,彼此点头间放下钱就走,这是独属于旧派的时代情怀。

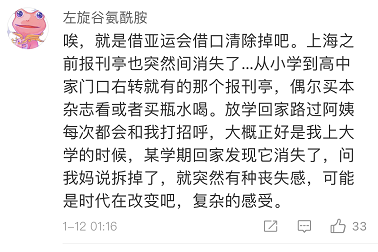

毕业之后,仿佛城市里所有的报刊亭都消失了一样。

想要买到一本杂志,除了绕远特地去一趟市区的书店,几乎很难再有更加便利的获取方式。

我国第一个报纸档诞生于1904年的香港。当时,革命党人正火热投身于推翻清王朝的事业中,各种党派为了抢夺舆论阵地、唤起民族觉醒,各类报纸如雨后春笋般冒出。

而这个建立报纸档专门卖报的奇妙想法,则正是始于《南华早报》英文版的一个营销策略。香港最初的四个报纸档都是由《南华早报》设立,其中一个被设置在中环卜公码头,而后慢慢由富人区开始向中环闹市区扩张。

1909年,港英政府批准《南华早报》改建报纸档,使其向现代报亭升级靠拢,报贩可以在档内做一些其他的营生。这就是报刊亭最早的雏形。二战日军投降后,报贩们就地取材,利用“苹果箱”、纸箱和木板等工具在街头搭建了一个个简易的报纸档,报纸档就这样慢慢成为了香港的一景。

内地的报刊亭建立则比港台要晚得多,大多都是以叫卖的流动报纸档为主。

1947年,上海街边的书报摊

新中国成立后,很多城市都是在上世纪90年代以后才有了第一家报刊亭。

2000年,由中央文明办、建设部、公安部、国家工商行政管理局、新闻出版署、国家邮政局等部门联合下发了一份对报刊亭的发展极为重要的文件,也就是现在被广为人知的国邮联[2000]452号文——《关于在全国城镇建设报刊零售亭的通知》。

彼时正是下岗工人潮愈演愈烈之时,报刊亭被视为“安排下岗职工的安民亭、方便市民生活的便民亭、满足文化需求的文化亭、维护社会治安的安全亭”,成为了2000年前后在全国各个城市新兴的一道城市新风景线。

2021年10月,在报刊亭前悠哉看书的大爷

一个四平米左右的报刊亭就能够安排两个岗位,足以让一家人的生活需求得到满足。不仅能够创造大量就业岗位,也为城市打造了一个新的文化窗口,报刊亭工程曾数次被各大城市的市政府列入重点民生工程和百姓实事的清单中。

然而,报刊亭从城市文化窗口和新风景线到影响市容、违规占道,也不过只需要短短几年变迁。

2008年,新浪创立了10年,搜狐创立了12年,网易创立了11年,互联网发展势头迅猛,开始分摊纸媒的流量。有媒体统计过,从2008年起,全国很多城市的报刊亭数量就已经进入了逐年递减的趋势。

在2010年-2018年的8年间,厦门消失了153座报刊亭;从2008年-2013年五年中,上海消失了579家报刊亭,广州消失了768家,北京消失了1026家。而据中国邮政集团公司统计,2008年至2011年底,全国邮政报刊亭共被拆除9508个。

我们早就已经走在报刊亭的消逝中。

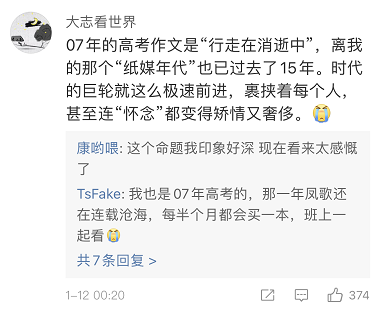

2007年的浙江语文高考作文话题是,行走在消逝中。

十五年前的我们还在悲伤玛雅文化和高昌古国的逝去,悲伤文明和历史的自然湮灭,而如今的我们,在为报刊亭的退走,为时代浪潮翻涌后搁浅的贝壳而悲伤。

20年前,借着传统报业的一路高歌猛进之势,报刊亭乘着政策的东风和纸媒迅速的快车道,报刊亭甚至还成为了各大报业集团争夺市场份额的兵家必争之地,严重的时候,甚至还会发生抢人抢资源的事情。

2002年左右,有人能靠经营报刊亭在北京买一套房。

仅仅十年不到,随着纸媒的辉煌不再。为了维系生存,全国各地的报刊亭接连上演了一场为了生存的挣扎演变史。报刊亭开始从“文化亭”变成了“便民站”,接着又变成了“综合小卖店”,主营业务也从报纸杂志,变成了饮料烤肠充值点卡。

靠近学校的报刊亭会主卖文具、动漫和玩具,靠近社区居民区的报刊亭会开拓电动车充电等便民站服务,靠近旺市景区的报刊亭会卖饮料和旅游小册子。中国邮政统计,截至2013年10月,开办便民服务的报刊亭达到6455个,实现了通信充值、代收水电气费、票务销售、邮品销售、充电打气等服务。

报刊亭不再仅仅是报刊亭。

有不少人调侃,现在的报刊亭都要靠卖饮料为生了,一瓶可乐的利润可能要比卖出50份报纸还要高。但即使如此,也仍旧只是够呛温饱而已。羊城网的一篇报道称,据2015年的调查数据显示,广州大部分报刊亭的月收入仅仅维持在3000元左右,而广州当时的最低工资标准是1550元/月。十年前靠经营报刊亭就能在一线城市买一套房的草根神话,变成了如今刚刚擦过城市低保线的标准低收入人群。

此时,新媒体乘风破浪接连敲钟上市,传统媒体日薄西山却不断传来闭刊的消息。如果说纸媒是一座座已经掘开但尚未填坑的坟墓,那么报刊亭大概就是他们最后的守墓人。

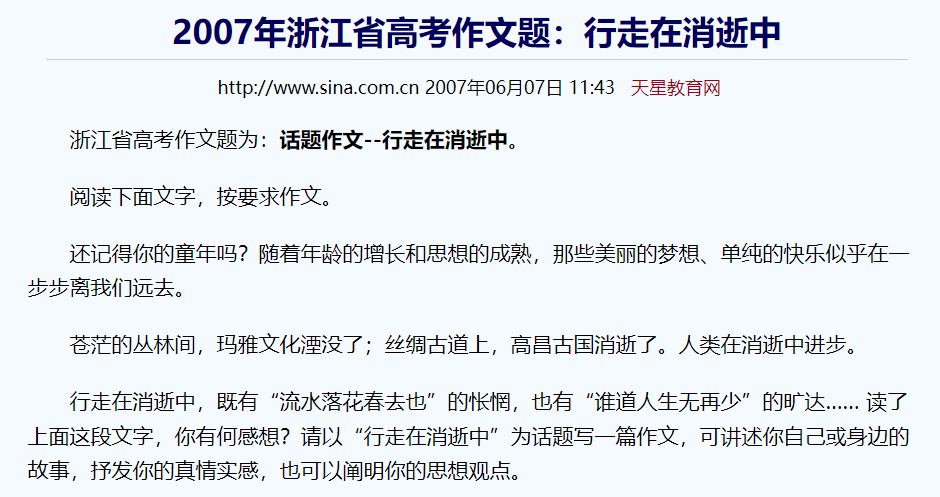

2016年12月29日,处于第一梯队的纸媒《京华时报》在头版上登出了2017年休刊的公告,成为了大众记忆里第一个倒下的标志性纸媒,还没有正式休刊,就迅速引发了一场热烈缅怀。

2018年,《北京娱乐信报》《法制晚报》《北京晨报》《北京文摘》停刊。

2019年12月,《城市快报》《天府早报》《上海金融报》《生活日报》《武汉晨报》《北方时报》《浙中新报》等纸媒先后宣布明年休刊。

2020年,飒漫画停刊。

2021年,桃之夭夭休刊,飞言情停刊。

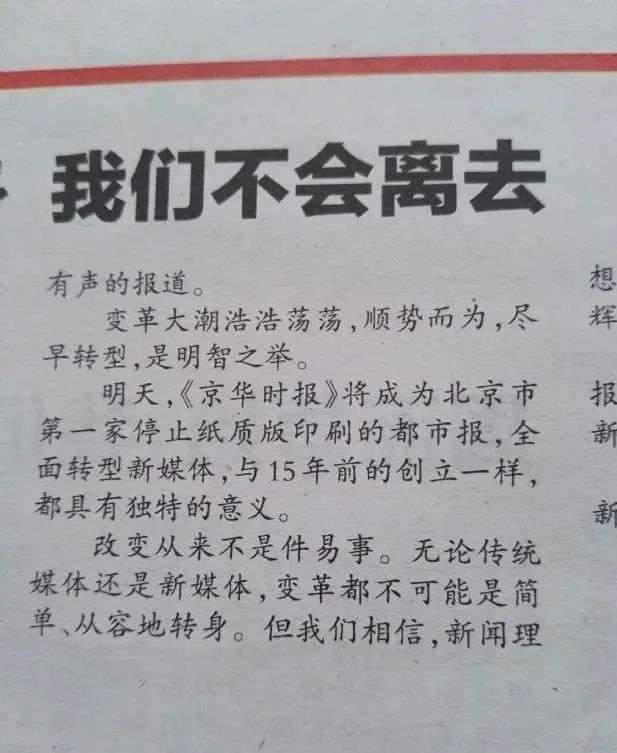

再到2021年12月15日,郑渊洁在微博上宣布《童话大王》将在2022年1月休刊,已经无法引起人们心中的更多波澜,甚至还会问一句,“不是早就休刊了吗?”

在过去的一百年时间里,报纸和报纸档几乎成为了国人获知外界信息的唯一渠道。

在80年代中期到00年代的影视剧中,无论是港台剧还是内地剧,报刊亭都是极其常见的城市景观和市民生活缩影。2008年的TVB台庆剧《珠光宝气》,其中一条支线的男配角就是靠经营报刊亭为生的底层小人物。

2003年,《征服》里出现过多次社会大哥刘华强在石家庄街头的报刊亭打电话、看报纸的情景;而同一年,进城农民马大帅也在开原的报刊亭得知了神舟五号发射成功的大消息。

社会大哥也得紧跟时势

对于更多普通人而言,报刊亭不只是获知信息的渠道,更是市井文化生活的集大成展现。过去的报刊亭,就像是农村的水井,承担着聚集消息和分散八卦的社会交往功能。谁家有什么新鲜事,谁家又升了职买了新车,到报刊亭待上几分钟,一准什么都知道了。

报刊亭的消亡,也寓意着小民市井生活的彻底消亡。 人们不再需要停驻在报刊亭前的短暂沟通来获得一点慰藉,也不再需要了解周边新近发生的事情。媒体技术的变革让远方的事物离我们更近,却也让近处的事物离我们更远。

2021年10月,一只布偶猫在报刊亭窗口"站岗",班长摄于北京

这两年,有不少报刊亭在升级改造、适应新一轮时代潮流的变化中,将自己改头换面变成了咖啡亭,从报刊亭原本的百花齐放变成了千篇一律的网红文化。

抹去特色,或许也是这个时代的另种特色。

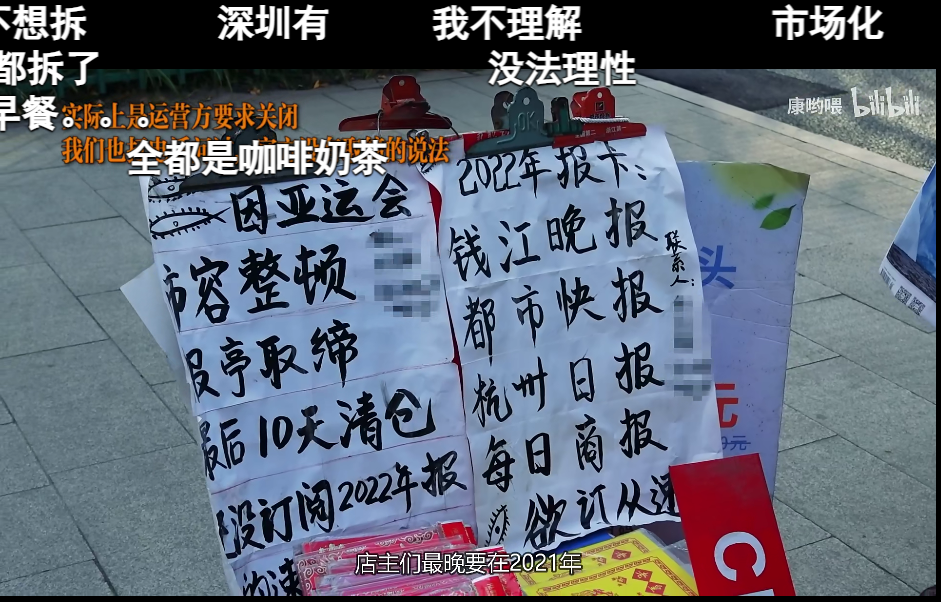

半个月前,杭州要拆除所有报刊亭的消息登上了微博热搜,让不少人发出一阵惋惜。up主康哟喂在《杭州报亭将全部关闭?我拍下了它们最后的样子》里采访的一位经营报刊亭的阿姨无奈表示,“都做了努力了,但最后的结果不是我们能够决定的”。

听完让人不禁感慨,大时代之下,掌控命运的端口始终不曾握在我们自己的手上。总会有一些事物,会用它们的生长或消亡来提醒我们时代的退潮与涨潮。

这些记忆消失的时候,甚至连火光和灰烬都不会留下。而当所有物理痕迹都被磨平,或许在未来,我们只能通过一个又一个的千禧年赛博朋克回忆bot来确认报刊亭真的存在过。

活在消逝与新生的不断更迭中,送别一个又一个曾经的“精神家园”,注定是我们这一代人的宿命。

但愿它们注入我们心底的信条、追求和理想,不会随之飘零,无所依靠。