路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn

正文

邵燕祥 · 生平

著名诗人邵燕祥先生8月1日在北京逝世,享年87岁。

邵燕祥出生于1933年,父为汉族,母为满族,浙江萧山人,中共党员,1948年北平中法大学肄业。邵燕祥1949至1957年任中央人民广播电台编辑,1958年被划为“右派”分子,1979年改正后至1984年任《诗刊》编辑,1980年成为笔会(PEN)北京中心会员,中国作协第三届理事,第四、五届主席团委员,第六、七届全委会名誉委员。

邵燕祥于1946年开始发表作品,1956年加入中国作家协会,出版诗文集70余种。他的诗集《在远方》、《迟开的花》分获第一、二届全国优秀新诗(诗集)奖,杂文集《忧乐百篇》、《邵燕祥随笔》分获第一届全国优秀散文杂文奖、第一届鲁迅文学奖。

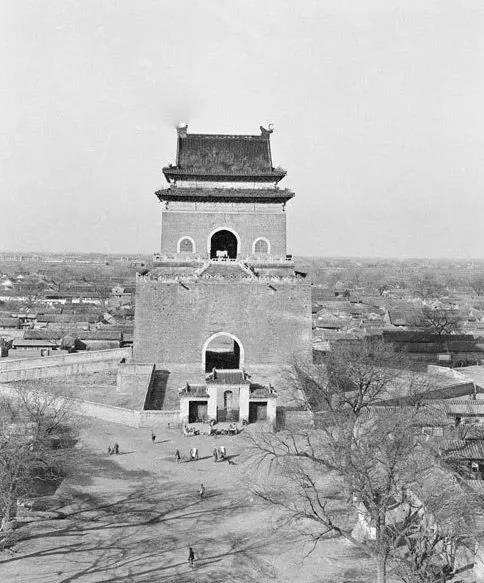

1917年,北京钟楼

清末北京前门大街

八面槽

北京八面槽天主教堂

五棵松

当年北京新华广播电台

灰楼

颐和园大戏台

一九七六年九月毛泽东逝世,当年“十一”似未举办游园活动。我后来离开“舞工队”,也不管替演出搭台的事了。

先农坛

1901年,先农坛祈祷殿

先农坛内庆成宫

此后我没再来过先农坛,无论是看球赛还是开大会。好像北京市的群众大会一般都转到露天的中山公园音乐堂去开了。

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.