路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn

白而强,1944年生,海政文工团退休军人,律师。1949年在刚解放的沈阳上小学和初中,高中毕业于中央音乐学院附中,后到海军军乐队工作。文革中是北京冲派(新三军)头头之一。被关押“牛棚”七年后平反。在亲身经历中痛感法治中国对保护人民基本权利的重要性,遂于40岁开始自学法律并考取第一批全国律师资格。

原题

作者:白而强

十年没看国产电视剧的我,终于在网上看完了这部几无暇疵的难得的好作品《北平无战事》。这段故事,特别是结尾,把我带到了那个遥远的年代。

电视剧的结尾,飞机起飞了,把徐铁英和两个死硬的国民党中统分子“扔”在了即将解放的北平。

看着渐渐起飞的飞机,我想起了自己小时候也被飞机扔下的故事。

那是1948年末的沈阳:已经是大兵压境,炮声隆隆。城里人心惶惶——我只记得那一天傍晚,爸爸妈妈抱着妹妹拽着我,乘坐一辆军吉普,疾驶进北陵机场,沿着跑道直驶向一架正在上客的大飞机。机舱门大开着,最后几个军官和他们的家眷正在挤进舱门。

影视剧截图

我们的军吉普飞快地向着飞机开,可就在越来越近,几乎就要到舱门口的时候,我看着舷梯被人急忙推开,那扇门很快的在我们面前关上,庞大的飞机马上就滑动起来。然后,它就在我眼前驶向前方,先是慢慢地,然后就使劲地加速,只一会儿功夫就飞上了天,把我们一家人扔在了跑道上。

这是我第一次这么近的靠近飞机。也是第一次几乎要坐上飞机。

那时候,爸爸的公开身份是国民党“东北剿匪总司令部”某将军的少校副官。在我家的楼下就住着一个排的国民党兵。在沈阳临近解放的时候,那个将军要飞北京,去台湾。中共地下党组织命令我爸爸跟着这那个将军一起去台湾。不知道当天是被什么事耽误,让我们的车到晚了,于是,就有了前面那场“被抛机场”的场面,深深地刻在我幼小的心里。

那一年,我四岁。妹妹几个月,只比崔中石的两个儿女小一点点。剧中的他们去了香港,可能要隐名埋姓一生,而我们和爸爸妈妈差那么一点就可能真的飞到……

后来,是改革开放,两岸通邮的后来,爸爸收到台湾来的信件。原来当时他在北京大学上学的四个同班同学早已经去了台湾。他们都是国民党,也都了解爸爸的政治倾向。如果当年爸爸真的去了台湾,那……后果不堪设想!

机场的耽搁,使我爸爸没办法执行后备方案:跟随地下党领导回北平。我们家从此就留在了沈阳。

向爸爸传达地下党指令的领导是沈勃伯伯。他先一步离开沈阳,回北京不久就迎来了和平解放北平的解放大军,并在第一任市长叶剑英领导的北京市政府里做了土地局长。我1980年代做律师处理涉及北京房地产产权的案件,看到1950年代土地证上还签着沈勃的名字。

沈伯伯的儿子张路(沈伯伯原来姓张),就是那个经常出现在电视里的著名足球解说员。

故事再回到改革开放之后,终于从已经被公开的文件上看到了来自最高领导的对地下党人的安排——“降级安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰”。爸爸、沈伯伯、还有介绍爸爸入党的南开同学杨鲁叔叔(后来任北京市物价局长),万幸都没有被“逐步淘汰”,而是都得以安度晚年。这可能是由于他们早就都被“降级安排,控制使用”的缘故罢。

除了对地下党不放心的理由之外,我觉得还有一个理由让地下党员们先天不足,生就了被排斥的命。在大部队当兵,再小的兵都有老战友,老领导,再不济也有老乡。解放后不论做什么,万一有个是非,总可以找到个把人来帮你说话,或者是总有个把人可能主动出来为你说话:评军衔时毛泽东就为几位他“知道”的将军说了话,结果是各提一级加个星。这就是“有人”的重要性。

可是地下党却不然:当初的十六字方针是“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”。他们都是单线联系,除了自己的上线和下线,可能任何别的同志、战友,都不认识。解放后即使认识了,也因为没有一起“出生入死”而远不及并肩战斗的战友那样亲近。

这里面最悲惨的要数人民大学的“大右派”葛佩琦,早年潜伏敌群、多次为党中央传递重要情报的革命历史无人给以证明且无人问津,新领导却找茬儿编造“反动言论”将其打成“极右”,发配劳改,妻离子散,后来竟然是以其潜伏身份“国民党少将”而才获特赦而出得监牢。

当然,那个著名的“上海小开”、救了多少革命老同志的命,甚至救了共产党的潘汉年先生的命运,就更是不堪一提了。

1949年初,刚解放不久的沈阳,大人们忙于清理敌特、巩固胜利果实、支援大军南下打老蒋,小孩子们则像一群未配鞍鞯的野马,在家门前乱跑,无拘无束。

1948年秋,爸爸受命跟随自己潜伏的对象——国民党东北剿匪总司令部一个少将逃经北平转飞台湾,不知什么原因误了飞机而使我们全家得以留在了沈阳。

当时,辽沈战役已经胜利在望,沈阳即将陷入解放军的包围。地下党组织的中心工作是准备配合大军解放这个东北重镇。为了我和妈妈的安全,爸爸报请组织决定,安排我们到已经是解放区的黑龙江老家去。于是,刚出月子不久的妈妈要抱妹妹,还要拿一个包袱,里面包了几件换洗衣服和一点生活必需品。4岁的我拿了一把大雨伞。就这么着在烈日炎炎的夏天,踏上了北上的逃难之路。

刚出沈阳城时,我们还坐火车走了一段路;出了城不远,火车就不走了。然后就是断断续续的搭各种各样的车或者跟着难民徒步走路。兵慌马乱的年头,能有一辆顺路的大马车让我们搭上一段,就是莫大的享受了。

幼小的我,牢牢地记住了路途中的几件事,至今不忘。

我们到了一座仍然被国民党兵把守的老城门前。

太阳白晃晃地,烤得人晕头转向。几天走下来,筋疲力尽、汗流浃背的妈妈只能用尽全力抱住包裹妹妹的襁褓。那个不大的包袱用雨伞的柄勾住,由我拖在身后的土地上翻滚,跟着我疲惫的脚步,机械地往前走着。忽然,我看见一个老农民被一个国民党兵追打着跑过来。老农身后挂着一个破草帽,手紧紧抓住一个看不出颜色的破包袱,踉踉跄跄地往我们这边跑。那个国民党兵拿一个大木棍,一边追一边打着。两个人就从我面前跑过去。我刚扭过头想看,妈妈伸出手拉了我一把。我只好拉着那个小包袱,和妈妈一起向那个乱哄哄的城门洞走去。

门洞前,几个持枪的大兵正在“检查”每一个人。其他人都焦急地等在一边。轮到妈妈的时候,一个兵看了妈妈抱着的襁褓一眼,用刺刀尖一下子就挑开了我的小包袱,然后就蹲下来,一件一件地仔细翻检起来。我呆在一边,看见他把我的一件小衣服塞进自己的衣服里,马上就叫:那是我的!

那个兵刚要发作,妈妈一把就把我揽进怀里,不让我再叫。直到包袱里的东西被他翻拿够了,才放我们过了城门。

当晚,我们住在一个乱糟糟的小店里。第二天早上,我们搭上了一辆马车。可是走到半路,妈妈才发现,她藏在妹妹襁褓里的钱不见了……

不记得走了多少天,我们才到了哈尔滨,见到了奶奶。

哈尔滨的事,我几乎都没有印象了。只记得一天奶奶领我上街,看到路边一群人围在一座楼下,气氛异常。好奇的我想靠过去看热闹。一贯宠爱我的奶奶却一把拉住我,坚决不让我过去。我只能听见那人群里传出来尖叫和号啕大哭夹杂在一起的声音,悻悻地跟着奶奶往回走。

回到家后,听大人说,那座楼里的一个居民,听见外面有飞机的声音,就打开窗户探身出来想看飞机。不料那飞机突然开始疯狂地扫射,一颗子弹正打中了他。他一头从楼上栽下来……

我没看见那个不幸的人,可是我知道他是在已经是解放区的哈尔滨被国民党的飞机打死的。再过几个月,东北地区就全部解放了……

随着沈阳的解放,我们又从黑龙江回到爸爸身边。这时候,爸爸已经公开了地下党员身份,在市政府里工作了。

当时我家仍住在以前的地方。门前是直通马路弯的和平北路,马路中间是一条宽宽的隔离带,里面种着两排高大的杨树,四周围着低矮的柏树墙。马路西边从北向南是好多栋日本式两层楼的小洋房。我们家就住在其中一个院子里(记得是二楼),此前在楼下还驻的约一个班的“国军”早就不见踪影了。

大人们忙着接管政权,小孩子们没人管束,可是玩疯了!

春天像往常一样,悄悄地来到人间。地下厚厚的积雪,每天都要被太阳融化一层,渐渐地点点露出被积雪掩盖着的地面。

整天在马路中间隔离带的积雪里玩耍的我们最先发现了新情况——积雪下面到处都是国民党兵撤退时扔下的弹药。灰黑的雪堆里,最多的是三八大盖枪的子弹,零散地抛在树丛里,一排排整齐的夹在子弹夹里,金光闪闪,甚至还有半箱、整箱就被扔在那里的!

记不得大人是如何发现我们手里的子弹了,也记不得是否为此挨过打。小时候,调皮的我挨打是家常便饭,反正我看到好多大人们来到我家附近的隔离带,逐行进行清理,把那里的子弹,还有枪、刺刀什么的,统统都装上汽车拉走了。

那个时候,我们看到最多的就是大人清理国民党兵留下来的枪械、子弹。我家院子里的一口水井里,大人就捞出来好多支三八大盖枪和一大堆子弹,还有一挺轻机枪。那天有几个人轮流下井,一桶桶子弹混着黑色的污水被提上来,一支支长枪、短枪,散发着臭味,都堆在院子里。最后也拉走了一车。

听大人们说,解放军快进城的时候,“国军”士兵都纷纷把枪和军装什么的扔掉,换上老百姓衣服逃跑。

最记得的是我们这些小孩子们还曾经挖出了一挺重机枪!

那是我们玩弹玻璃球“玩”出来的——现在的小孩子也有玩这东西的。玩这种游戏要先在地下挖几个小坑,然后玩的人要将玻璃球逐个弹进那几个坑里。

这一天,我们几个小伙伴就在院子里拉开架势要大战一场。不知道是谁,在挖坑时发现地下有东西挡着,挖不动!我们上前一看,浅浅的小坑底下真的被一个硬硬的、光亮亮的铁筒子挡住,再也挖不下去了。我们不甘心放弃这最能吸引我们的游戏,就几只小手齐下,一定要把这挡住小坑的铁筒子挖出来。

谁料想这东西越挖越大,渐渐就显露出一个大圆筒状的玩艺儿来。这时候的我们,已经忘记了挖小坑的弹玻璃球初衷,精神头全都集中到挖这个东西上来,非要把它挖出来不可!不知什么时候,一个大人经过我们身边,看到我们几个正在尽力完成的“事业”,起了疑心,这是个什么东西?

一会儿,他叫来几个大人,拿着铁锹,让各家的家长把自己的孩子拉到一边,他们自己干了起来。

大人们忙了好半天。最后我们看到的是,四个大人雄赳赳地扛起一个三条腿、上面支着一个大圆筒,前面有个枪口的大家伙出了院门。

几年后,我在苏联电影“夏伯阳”里又看见过它,才知道那是一挺重机枪!

1951年,我是在辽宁法库县度过的。

细菌战

全校合影

真相到底如何?

“不许动”,啪!

随着朝鲜战场发展形势的变化,保育院又从法库迁回了沈阳。我们又可以每个周末回家了。

大概就在这时候,我差点惹了大祸!

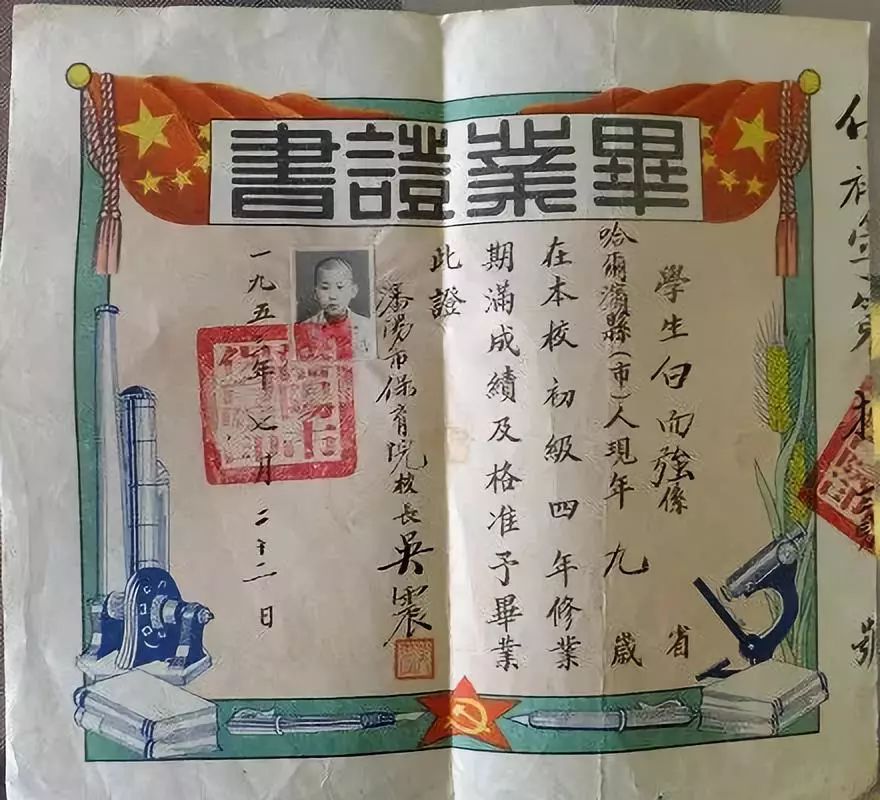

1952年,我上三年级,八岁。这是我的初小《毕业证书》:

一天晚上,爸爸擦枪。把手枪拆散成各个零件逐个擦亮,我当然就在旁边围观。

估计是爸爸刚把手枪的枪管安在枪托上放在一边,然后去擦洗弹夹等零件的时候,谁也没想到,围观的我看见那支乌亮乌亮的枪,竟然顺手拿起来,模仿电影里的警察蜀黍的动作,对着爸爸就叫了一声:不许动!然后就击发了扳机……

只听得清脆地咔嚓一声,枪响了,爸爸身后的双层窗玻璃哗啦一声被打穿了一个小孔——枪里有子弹?

爸爸一回头,立即从我手中抢回了那支手枪,然后来不及和我算账,就和闻声跑来的妈妈共同察看被打穿的玻璃,接着就马上拿起电筒跑出门外……

记得那天晚上爸爸在窗外的草丛里找了半天,终于找到了被我“击发”出去的那只弹簧:未及固定好的弹簧。

回来怎么跟我“算账”这里就不说了,反正那晚上的壮举让我记忆到现在。

那个时候是刚改换旗帜,政权不稳,所以从1950年开始就不歇脚地开始了镇压反革命、镇压一贯道、反细菌战、“三反”“五反”等等一连串的巩固人民政权活动。在我家通往市政府的那条马路上,就在“三经街小学”大门外,我就亲眼见过被解放军押解着走向市政府广场的长长的“反革命”队伍。他们都穿着长衫,灰头土脸,踉踉跄跄,还不时挨上一下押解士兵的枪托……爸爸说,他也去“监过斩”,看见被打穿的……

相比之下,我上小学五年级的“育英小学”墙外仅隔一条小路的铁丝网里边关着的一群劳改犯们——好像那时候也没人提过劳改队要离开小学校远一点的意见,不像现在,啥事没有的学校门前还有几个保安手持钢叉盾牌做保护状——处境就要好多了,虽然也有长枪监管,但起码还能活着。

我们每天就在这群“邻居”的陪伴下上课。当然,我们想的是自己属于“长枪”,决不是“灰头土脸”,更想不到仅仅十几年后的文革中,我自己就角色转换成了“灰头土脸”,也被长枪押上了!

很快,随着形势稳定,政府人员的枪都交上去了。我家里就再没有“不许动!”的隐患了。

后来再拿起枪,是我“下放当兵”的时候了。我们当文艺兵的是不发真枪实弹的。幸好我出了“牛棚”申请到基层部队下放,到了一艘猎潜艇当枪炮兵,才使我有了真正持枪的机会。

真正使我出彩的是一次实弹射击:全艇近80人,半自动步枪,百米标靶,十发子弹,60环及格;军官加射手枪十发,也是60环。射击前,枪炮长对我说,老白,你是机关下来的,眼睛又不好,实射可以,注意安全,就不要算你的成绩了。我说行。只要你让我打就行。

我下放的037型猎潜艇在发射深水炸弹

结果全艇射击完毕一统计,全艇官兵总成绩平均不到六十环:不及格!亏得还有一个我:加上我的成绩再平均到每个人头上,全艇干部战士个人总分就都超过了六十环,全艇过关——嚯,那天我那叫一个美!“机关眼镜文艺兵成了神枪手”,牛大了!

一别经年,已进入古稀之年的我,早已经忘了“枪”这回事。可是前几天不经意间却看见网上在卖很多种枪,十分逼真的玩具枪:手枪、左轮、驳壳枪、机枪、冲锋枪……虽说是“不能发射”,但是同时卖的“弹弓”却是杀伤力十足。不知道怎么回事。

与此同时,全城街面上的报亭却是纷纷关门撤摊,几个剩下的也是“门前冷落车马稀”,只能靠卖早点和饮料来维持生计了。

男生爱玩枪,可以理解。可是,难道他们都不爱看书读报?