2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (637)

2019 (816)

2020 (700)

2021 (539)

2022 (880)

2023 (542)

2024 (159)

1963年,两年一届的耶路撒冷国际书展首次向一个作家颁发文学奖,这位作家就是苏珊·桑塔格,她的作品探索了在社会中的个人自由。从那以后接下来的获奖者包括博尔赫斯、西蒙娜·波伏娃、格雷厄姆·格林、米兰·昆德拉等。本文是2001年5月9号,苏珊·桑塔格在耶路撒冷的演讲,在演讲中,她阐释了对于一个作家来说应具有的“文字的良知”。

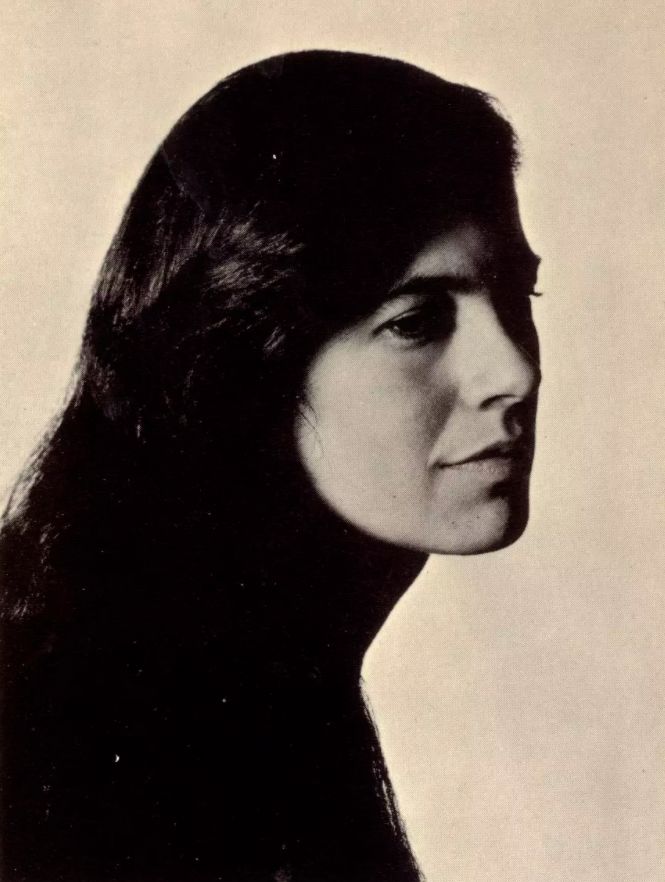

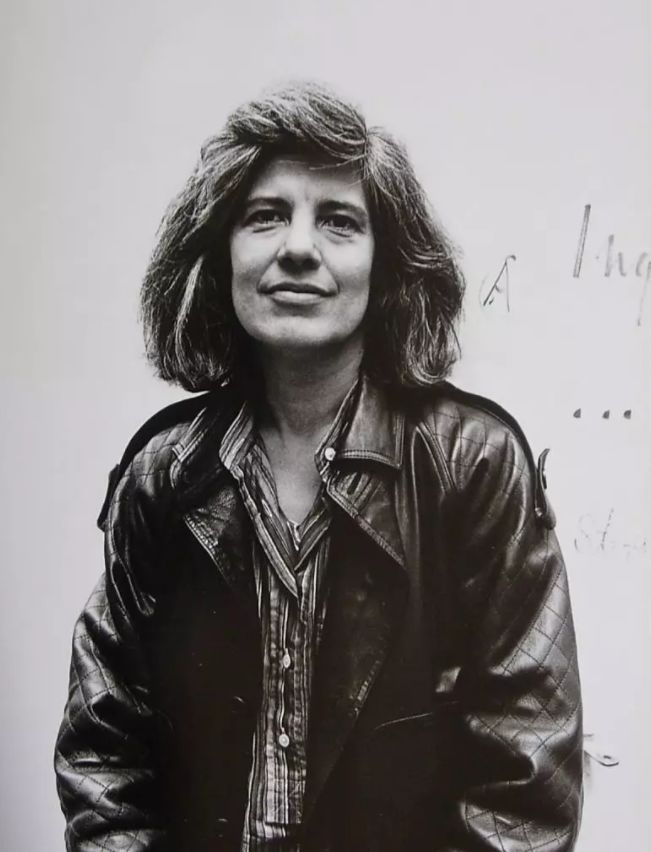

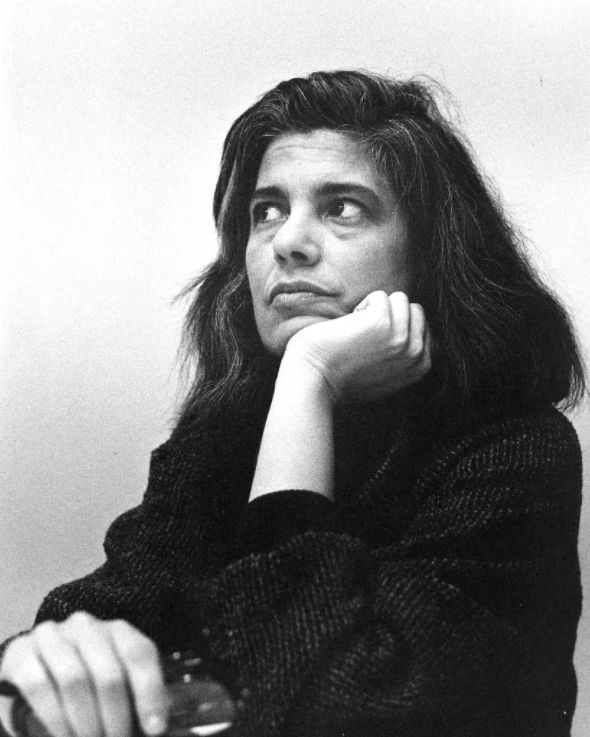

▲苏珊·桑塔格(英文原名:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日),美国作家、艺术评论家。1933年生于美国纽约,毕业于芝加哥大学。著作主要有《反对阐释》《激进意志的风格》《论摄影》等。

[美] 苏珊·桑塔格丨文 鲲之后丨译

我们作家,为了文字焦虑不安。文字要有所意味。文字要有的放矢。文字是箭镞。箭镞刺入现实的粗糙皮革之中。文字越是咄咄逼人、越是普遍,它也就越类似一个个空间或者一条条隧道。文字能够膨胀,亦能坍缩。它能臭气熏天扑面而来。它常常提醒我们还有其他空间,其他我们更为憧憬的空间或者我们自认为已身居其中的空间。也正是在这些空间里,我们失去了艺术与智慧的栖息之地。到最后,诸多的精神追求我们不会再去珍惜,并将会遭遗弃、隔绝与尘封。

譬如,对我们来说“和平”这个词意味着什么呢?对我们来说是一种冲突的平息吗?还意味着一种遗忘?是意味着一种原谅?抑或只是深仇大恨之后的一种疲惫不堪、一种精疲力竭、一种如卸重负?

在我看来,“和平”对大多数人来说意味着一种胜利。胜利属于他们一方。“和平”对他们而言就是胜利,而对于另一方和平则意味着挫败。

当和平成为众望所归时,如果这一理念意味着一种无法接受的合法权利的丧失,那么貌似最理所当然的方式莫过于诉诸少于全面手段的战争了。如此一来,呼吁和平让人觉得若不是一种欺骗的行径,那肯定也是一种草率之举。和平成为了一个人们再也不知如何栖息的空间。和平必须重新构建,重新开拓……

而我们所说的“荣誉”又意味着什么呢?

作为一种个人行为的严苛标准,荣誉似乎属于某一段遥远的时光。但授予荣誉这一惯例——为了吹捧自身或者他人——却有增无减。

授予一项荣誉即是肯定了众人某种共同秉持的信念。在这一时刻,接受一项荣誉即是相信自己当之无愧。(在所有的文明致辞中,得奖者大多会说自己受之有愧。)拒绝授予的荣誉之举似乎又粗鲁无礼又大煞风景,并且太自命不凡了。

通过历届遴选出荣誉的获得者,一个奖项累积成荣誉——以及授予荣誉的能力。

通过这项标准,讨论一下命名备受争议的“耶路撒冷奖”,在相对短暂的历史中,这一奖项已授予给了二十世纪后半叶一些最杰出的作家。根据显而易见的标准看来虽然这是一项文学奖,但却不是命名为“耶路撒冷文学奖”,而是“探求在社会中的个人自由的耶路撒冷奖”。

是不是所有获此殊荣的作家都真真切切地捍卫了社会中的个人自由?他们——现在我必须说“我们”——都有什么共同之处吗?

我想不是。

他们代表了大范围区域的政治见解。他们中有一些人几乎都不接触那些“大词”:自由、个人、社会……

但作家说什么并无关要紧,最重要的是作家是什么。

作家们——我所指的是文学圈子的成员们——象征着个人理念的不懈坚持和迫切追求。

我喜欢将“个人”当做一个形容词使用,而不是名词。

在我们这个时代,对“个人”喋喋不休的鼓吹似乎让我深表怀疑,因为“个人主义”本身愈来愈成为了自私的代名词。资本主义社会在宣扬“个人主义”时有着某种既定的利益在驱使——个人主义只不过等同于自我的无限膨胀,只不过是自由购物、自由获取、自由耗尽、自由消费以及自由丢弃旧物罢了。

在自我修养中,我不相信存在着什么内在的价值。我认为没有利他主义的标准,没有关于他者的标准就不存在文化(标准意义上的“文化”)。我确实相信,在扩展人类生命为何物的认识中存在着一种文化。如果文学作为一项工程令我着迷,首先作为读者,然后才是作家,那么文学只是加深了我对他人的自我、他人的领域、他人的梦想,他人的言论和他人所关心的地域的同情。作为一个作家,一个文学创作者,我既是一个叙述者又是一个沉思者。理念鞭策我前行。但小说不是由理念写成,而是形式。语言的形式。表达的形式。有了形式我脑海里才会有故事情节。(正如纳博科夫所言:“事物的模式先于事物本身而出现。”)还有——毋庸置疑,自不待言——小说来源于作家对文学为何物或者应为何物的感悟。

每一个作家的作品,每一个文学著作都是或者意味着文学本身的一次记述。文学的防卫成为了每一位作家的主题。但是正如奥斯卡·王尔德所察觉到的,“在艺术中真理本身的对立面同样也是真理。”借用王尔德之言,我可以说:“在文学中真理本身的对立面同样也是真理。”

这样,从描述性进而从规定性说来,文学是一种自我意识、一种怀疑、一种道德顾忌与过分讲究。再从描述性与规定性去看,文学同样也是一首歌、一种自然、一种庆贺与狂喜。

跟其他的理念不同,比如说爱的理念,除了对他人的理念做出回应,文学的理念几乎从不浮现。这是一些相互作用的理念。

我印象中你们大部分人都如是说,所以我才会得出这个结论。

因此,我要为更大的热情或者为不一样的实践创造空间。理念提供通行证——我想要为不一样的感觉或者实践提供通行证。

当你们那样说时我却反其道而言之,不仅是因为有时作家们是职业上的竞争对手。不仅是为了恢复不可避免的不平衡状况,避免任何一种具有制度性质的实践向一边倒——而文学是一种制度——同时也是因为文学是一种实践,扎根于内在矛盾的渴望之中。

我认为,任何一种对文学的描述都是不真实的——也就是说,都是失偏颇的;每种描述只会引发争议。要想真真切切地谈论文学就必须带着一种悖论去谈。

因此:与文学的名义相关相称的每一部文学著作呈现出了独一无二的理念与独一无二的声音,但作为一种集大成的文学,呈现了多元化、多样性与混合性这些理念。

我们对于文学的每一个见解——文学作为一种社会契约,文学作为一种个人精神的强烈追求;民族文学、世界文学——都是,或者都能成为一种精神餍足的方式,一种虚荣的方式,或者一种自我庆幸的方式。

文学是一个系统——一个多样的系统——系统里有准则、野心与忠诚。文学的部分伦理功能是一门关于多样性价值的课程。

当然,文学必须在一定范畴内运作。(类似所有的人类活动。唯一没有疆界的活动就是死亡。)问题是,在所有激发的创造性和才能当中,大多数人想要描绘的疆界会窒息着文学自由所达到的限度。

我们生活在一个认同集体贪婪的文化中,而在世界广阔而壮丽的语言多样性中,有一种语言——我说话写作所用的语言——如今已经成为了主流语言。在全球范围内,在世界各个国家的巨大人群中,英语早已登上舞台,其扮演的角色正如中世界欧洲的拉丁语言。

但是正当我们生活在一个日益全球化、跨国化的文化时,我们同样深陷于真正的或者新建的群体组织那些日益分化的诉求之中。

文学团体以及世界文学中旧的人文主义理念到处受到批判。这些理念对某些人来说显得幼稚,这些理念也在伟大的欧洲理念中被普世理念的宗旨玷污了——人称这种宗旨为欧洲中心论。

近几年来“自由”与“权利”的概念遭受了一次令人瞩目的贬损。在许多团体中,组织权利远远重于个人权利。

出于这种考虑,毫无疑问文学创造者可以做的,即是提升自由言论以及个人权利的可信度。即便是文学创作者将他们的作品奉献给他们所属的团体或者组织,而他们作为作家的成就仍以超越这个目的为准。

让一个获奖作家有价值或让人尊敬的品质,我们统统称之为作家独一无二的声音。

但这种独一无二,是由个人默默修炼而成,是在反思与孤独中经过一段漫长的训练的结果,因此它会受到作家使命感所扮演的角色的考验。

我不会质疑作家参与公共事务,以及与志同道合者追求共同事业和实践的权力。

我的观点并非是将这些活动从作家构成文学的那片隐遁的、怪癖的内心世界中抽离出来。而几乎所丰盛生命的其他活动都无可非议。

但是,出于良心上与利益上的必要性驱使,主动请缨去参与公共辩论与公共行动是一码事,因道德说教之需而断章取义、制造言论则是另外一码事。

不是说:在什么地方,就做什么事情;而是:为了什么,而去反对什么。

但一个作家不当成为一个制造言论的机器。我国一位黑人诗人被其他美国黑人责备其不写种族主义的耻辱时说过:“作家不是自动点唱机。”

作家的首要任务不是发表意见,而是揭示真相……以及拒绝成为谎言与讹传的帮凶。文学是微妙与矛盾之所,而不是简单化的声音。作家的工作就是让人更不轻易相信那些精神掠夺者。作家的工作就是让我们看清世界的本相,充满着不同的诉求、不同的组成部分以及不同的经验。

作家的工作就是描绘真实:肮脏的现实,以及现实的狂喜。文学供给的智慧养分(文学诸多的成就)帮助我们去了解任何发生的事情,了解别的事情总是会到来。

我为“别的事情”着迷不已。

为了所珍视的权力与价值而产生的冲突,我着迷不已。例如——时——实话实说并不能促成公正。例如——时——要促成公正可能要扼制某些良好的真相。

二十世纪许多最为著名的作家,在他们舆论活动中,为了促成他们所理解的正义事业(其中许多事业都确实是正义的)而成为压制真相的帮凶。

我的观点是,如果我不得不从真相与公正中择其一的话——当然,我不希望出现这种选择——我会选择真相。

当然我相信会正义之举。但这是作家实行的吗?

有三样不一样的事情:演说,我现在就在演说;写作,让我获得这个无与伦比的奖项,不管我是否名副其实;以及做人,做一个团结他人、积极进取的人。

正如罗兰·巴特曾说过:“……言非其文,文非其人。”

当然我观点,政治观点,这些观点的形成也是基于阅读、讨论与思索,而不是来自第一手的经验。让我和大家分享一下我自己的两个观点——区区拙见,在公共舆论中我对某些事件都直接发表过这些观点。

我相信,集体责任感这一信念,被当作集体惩戒的逻辑依据,无论在军事上还是在伦理上都是站不住脚的。我是指滥用大批火力屠戮平民,摧毁他们的家园与铲平他们的果园和树林,剥夺了他们的生存的权利,以及他们的工作、上学、医疗服务、自由进入邻近市镇与市区的权利……全都是为了惩戒敌方的军事活动,这些军事活动也许发生百姓周遭,甚至也许一点也不沾边。

我同样相信,除非停止以色列人进入巴勒斯坦领地,紧接着——尽早而不是推迟——解散这些移民地以及撤去保卫移民地的军队,否则不可能会和平。

我敢担保,我的这两个观点已经给在座的许多人分享过了。我怀疑——引用一个美国老话——我是在给牧师布道。(转译,意为“多此一举”。)

但我是以作家的身份表达这些观点的吗?或者对于这些众所周知的观点,我不是以平凡人的想法去表达,而是利用作家的身份来增加说话的分量?一个作家施加的影响纯粹是附加之物。而如今,这已经成为了名人文化的一个方面了。

在公共舆论中个人对于某一事件的观点若不是来自大量的第一手资料,总不免些粗糙。对于我浑然不知的东西,或者仓促得知的东西,如果我妄下结论的话,那只是在贩卖观点罢了。

回到开头,我将这个获奖当作一种荣誉。文学的荣誉。一个表达自己个人声音的工程。严肃的作家,文学创作者,不应只是传达不同于大众媒体的霸权话语的观点,他们还应该反对新闻广播与脱口秀的集体喧嚣。

对于观点的问题在于人们被这些观点纠缠不休。无论何时当以一个作家的身份操作时,他们总能见识——更多。

无论见识了什么,总是越来越多。无论发生了何事,别的事情也总会到来。

如果文学本身,这项已经发展了将近千年的事业(在我们的认识范畴内,)象征着一种智慧的话——我认为确是如此,这也是文学举足轻重之根本——那么,这也是因为文学书写了我们个人与人类共同命运的各种本质。在各种我们倍加珍视的价值当中,文学提醒我们会矛盾,时会无法克服的冲突。(这就是所说的“悲剧”。)它还会提醒我们“还”以及“别的事情”。

文学的智慧与表达的观念势不两立。亨利·詹姆斯说:“对任何东西,我都没有最后的言论。”摆出观念,甚至是正确的观念——无论何时被问及——都会让小说家与诗人那种发人深省和感知复杂性的高超造诣变得廉价。

信息从来取代不了启迪。但一些听上去类似信息的东西(除非这些东西更逊色于信息)——我是指具备获得信息的条件;我是指具体细微、具备悠久历史的第一手资料——对作家在公众场合表达观点来说是必不可少的前提条件。

让别人、让名流政客居高临下地说吧,让他们撒谎吧。如果一个作家与一个公众的声音能够代表更好的方面的话,那便是作家们会将表达观点和评判当作一种艰难的责任。

对于观点还另外一个问题。观点是自我停滞的中介。作家应该做的,就是让我们得以自由,让我们震动。开通同情与新利益的大道。提醒我们大家或许,也仅是或许,孜孜追求让自己更不一样,更完善。提醒我们可以做出改变。

正如红衣主教纽曼所说:“在天堂则另当别论,但在这儿的人间生活就要改变,追求完美就要经常改变。”

我所说的“完美”意味着什么呢?我不想解释但我只想说,完美让我笑逐颜开。我得赶紧补充一点,这并非嘲弄之言,而是喜悦之语。

我非常荣幸能够获得“耶路撒冷文学奖”。我接受这个奖项,这个授予所致力于文学事业的人的奖项。我接受这个奖项,并对在以色列与在耶路撒冷的所作家读者致以崇高的敬意,他们苦苦创造的文学充满了个人独一无二的声音和各种各样的真相。我接受这个奖项,以受伤受怕的人民的和平与和解名义。必要的害怕。必要的妥协与新格局。陈规陋俗必要的废除。必要的保持对话。我接受这个奖项——这个由国际书展赞助的国际奖项——说到底这是我对国际文学界致以敬意之举。