路边野花不採白不採

偶在国内的博客:http://blog.sina.com.cn/deannn1875至1876年间,当蒂索年届四旬时,结识了一位名叫凯瑟琳·牛顿(Kathleen Newton,1854–1882)的离婚女人。从此他的个人生活和艺术生涯都发生了重大转折。

图46:《牛顿夫人肖像》(Portrait of Mrs. N.),1876年。

凯瑟琳的父亲是一位爱尔兰军官,长期驻守在英属海外领地印度。凯瑟琳十六岁时,父亲把她许配给一位在印度工作的英国医生,名叫艾萨克·牛顿(Isaac Newton,不是那位大科学家牛顿)。于是1870年凯瑟琳从英国乘船,作为邮递新娘去印度,嫁给她从未曾谋面的丈夫。在漂泊数月的海上,一位同船的英国军官迷上了凯瑟琳豆蔻年华的美貌。也许是因为船上生活太过漫长乏味,也许是因为凯瑟琳太单纯幼稚,总之那位军官诱奸了她。没想到这段一夜情使凯瑟琳怀了孕。新婚之后,凯瑟琳眼看事情瞒不下去,于是只好把船上的事情向丈夫坦白。牛顿先生不肯原谅她,发一纸休书便把凯瑟琳打回票送回了英国。回国后第二年,1871年当凯瑟琳仅有十七岁时,生下了女儿紫罗兰(Violet)。以后几年凯瑟琳和女儿寄居在姐姐家。而这里离蒂索的住处很近。也许是一两次路遇,具有艺术家敏锐眼光的蒂索便被凯瑟琳精致的面容所吸引。他请她当自己的模特,进而发展为情人关系。

这幅《牛顿夫人肖像》是蒂索以凯瑟琳为模特的第一幅作品。这幅又名《寒冷》(La frileuse)的刻板画表现了蜷缩在冬衣里的楚楚动人。其实自从凯瑟琳刚刚走进蒂索的生活开始,凯瑟琳就患上了肺结核。因此蒂索画中的凯瑟琳大都是眼睛里带着淡淡的忧伤的病西施。

图47:《十月》(October), 1877年。

1876年之后,凯瑟琳搬进了蒂索的家,那年凯瑟琳二十二岁。在之后的一两年里,蒂索基本上只以凯瑟琳为唯一的模特绘制了一系列作品,从此这位大眼睛、鸭蛋脸的女人频繁地出现在蒂索的作品中。

从这幅《十月》中我们可以看到画家的画风又有所改变,更接近印象派的风格,一袭黑衣的女子衬托在强烈阳光中的十月金秋的背景之下。蒂索已经不再强调作品里的故事性,而画出自己的直观。

画中看起来凯瑟琳还不适应蒂索提供的贵族服装。她双手提起黑纱裙,生怕粘上泥土,又好像要展示脚上当时刚刚流行的高跟皮靴。因此她不得不撅起后身走路,构成十分有趣的画面。

图48:《海滨》(Seaside),1878年。

凯瑟琳坐在窗前的沙发上,摆出的姿势像是在等待友人的到来,又像是在倾听他人的交谈。面颊反射着后面的光线。屋外的水面有莫奈画水的风格。这样用简单的颜色寥寥几笔表现水的印象派手法,在蒂索过去的作品中不多见。

这幅画的又名《七月》。虽然低低的竹窗帷挡住了直射的光线,但屋内的亮色表现了这个阳光灿烂的季节,女子白色的长裙和碎花图案的沙发也和这个季节很般配。这袭带黄丝带的白色百褶裙在蒂索作品中出现的频率仅次于那条黑白条纹的裙子,例如下幅图49和前面介绍过的图26《HMS加尔加答号船上走廊》。由此可见蒂索对某些服装设计的偏爱。

在这幅作品中,凯瑟琳一头红发,这与她在其他蒂索作品中的颜色略有不同(可就近与下幅图49比较一下)。通过X光透视发现,在红发之下有黄颜色。很可能蒂索在后来出售这幅作品时应买主的要求改变了头发的颜色。该收藏家的女人也许是一头红发,于是蒂索投其所好。

图49:《七月》(July),1878年。

又是阳光灿烂的季节,凯瑟琳又穿起了那条黄丝带白裙,光线又从后面照射过来,是她双颊上、发梢上、长裙上的透明白色十分好看。

图50:《凯瑟琳·牛顿在躺椅上》(Kathleen Newton in an Armchair),1878年。

“昨夜小楼又东风”。

蒂索与凯瑟琳一直没有结婚。由于二人都是虔诚的天主教徒,当时失婚的妇人再婚是不被天主教认可的。但这并不妨碍他们相亲相爱,宁愿永远做情人。

图51:《夏天》(Summer),1878年。

自从凯瑟琳于1876年下半年搬进了蒂索的住处之后,蒂索不再描绘上流社会的社交欢场,他再没有机会出入那些场合。尽管贵族社会生活的糜烂淫乱是公开的秘密,但表面上的身分和头衔是万万不可或缺的。蒂索和他的没有名分的女人于是便被排斥在外。但蒂索甘愿从此专心画他毕生唯一的女人。我们看到1977年至1878年间蒂索为凯瑟琳绘制了很多单人肖像,他把更多的心思用在如何表现面颊上的光和色,而不再是复杂的充满情节的构图。

图52:《等待渡船》(Waiting for the Ferry ),1878年。

蒂索带着凯瑟琳走遍伦敦那些他曾经作画的地方,码头、港口、河边、林间,用凯瑟琳作为唯一的模特取代了上流社会的红男绿女。蒂索也不再参加艺术圈的画展和评选,因此他为凯瑟琳绘制的作品多在民间流传,由私人收藏,直到今天还是如此,各大博物馆所收藏蒂索的画作基本上是凯瑟琳出现之前的作品。

鹰隼酒馆旁的码头是很平民化的地方,1850年火车通车之后,从伦敦城里一个小时可以到达这里。伦敦人度假时常选择从这里乘汽船到泰晤士河对岸。蒂索在这里多次作画,例如我们曾介绍过作于1874年的图34《在鹰隼酒馆旁等待渡船》。这幅图52中蒂索和凯瑟琳在码头等待渡船。蒂索用于自己长得很像的凯瑟琳的哥哥做模特来表现画中的自己。凯瑟琳在安静地等待,一副娴静的模样。而蒂索正好可以仔细端详自己的爱人。照他自己的话来说,在告别了上流社会的喧嚣后,他才真正有时间慢慢体会“joie de vie”(生命的快乐)。

图53:《等待渡船 2》(Waiting for the Ferry II),1878年。

这幅同一地点的图53增添了两个孩子左边的女孩时凯瑟琳姐姐的孩子莉丽安(Lilian)和凯瑟琳的儿子赛西尔(Cecil)。

在1871年生下女儿紫罗兰之后,凯瑟琳又于1876年生下儿子赛西尔。舆论界不少人认为这个男孩是蒂索与凯瑟琳爱情的结晶。大家宁愿这样相信,因为这才是一个浪漫故事合理的情节。图53中蒂索保护性地把男孩搂在怀里,看得出是一种父爱式的自然举动。凯瑟琳生下儿子那一年开始与蒂索住在一起。如果孩子不是蒂索的,她怀着别人的孩子,挺着大肚子大摇大摆地搬进来,似乎有些不可思议。

但蒂索自己从未认可过他就是孩子的父亲。评论家们的看法更多地倾向于这个孩子不是蒂索的。1882年,凯瑟琳离世,蒂索只身离开英国返回法国,弃当年只有六岁的赛西尔不顾而转身离去。如果是自己的亲生儿子,实在太不近情理。而且二人后来虽有书信往来,但直至蒂索二十年后去世,再未谋面。没有史料记载赛西尔对蒂索有过任何抱怨,反而对他尊敬有加。蒂索1902年去世后,根据他的遗嘱,大部分遗产都留给他的兄弟的两个孩子,只有两千法郎给了凯瑟琳的一儿一女,由二人平分。连蒂索的佣人得到的钱都比他俩多。有评论家说蒂索这样安排是为了避免凯瑟琳的两个子女日后被人说三道四。

看来赛西尔是否是蒂索亲生儿子是一个永远解不开的迷,连赛西尔本人可能都被一生蒙在鼓里。

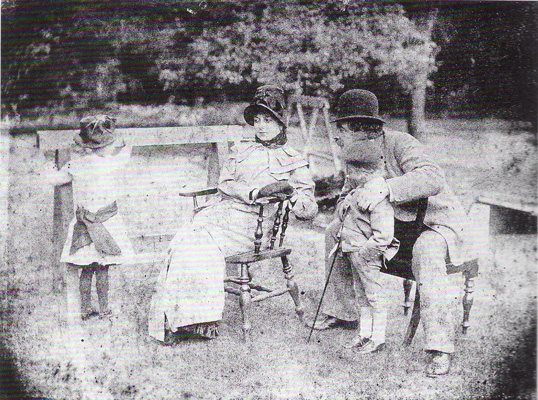

这幅珍贵的历史照片与图53高度相似。我们可以认定蒂索是根据这张照片绘制图53的,只是把背景换成了水边。人物的姿态、服装、互相之间的距离都别无二致。也正因为如此,有一处唯一的不同,是否为画家有意为之很耐人寻味:在照片上,凯瑟琳双手放在右侧的椅子扶手上,一边微微转身倾听着蒂索在耳畔低声细语,一边用眼睛关照着独自在一旁玩耍的侄女莉丽安。而其他三人都注视着处于中间的女主人,构成生动的互动关系。而在图53中,蒂索改为左手托腮,右手放在右扶手上,身体的角度更背向后面的蒂索,目光更向下。虽然她仍然是画面的聚焦点,其他三人还都在注视着她,但她似乎游离在外,独自陷入沉思,对蒂索充耳不闻。蒂索为什么要选择做出这样的不同呢?

蒂索与凯瑟琳在一起的时间,从1875年到1882年凯瑟琳去世,只有短短六七年。在这期间,凯瑟琳一边要照顾两个年幼的孩子,一边又饱受病痛的折磨,究竟有多少精力留给蒂索?况且二人之间还有十八岁的年龄差距。莫非蒂索在画中表现了自己的某些难言之隐?

虽然出版物上普遍认定图53绘于1878年。而我们有理由相信作画时间应该更晚几年。因为无论照片上还是画作中的男孩,大概是四五岁的样子,而1878年时赛西尔只有两岁。因此图53和照片产生于1880或1881年比较合理。

十九世纪中叶之后,摄影技术开始萌芽。这给画家们作画提供了很大的便利。欧洲画家,特别是法国画家开始利用照片作为作画的原本,例如德拉克罗瓦、库尔贝,德加更是拍摄了很多芭蕾舞女孩的舞姿作为素材。蒂索也不为人后,他比其他画家更有钱,所以摄影器材不在话下。尤其是当结识凯瑟琳之后,蒂索的画作从社会记录转变为个人生活记录之后,照片所提供的素材对他来说变得更加重要。

图54:《李奇蒙桥》(Richmond Bridge),1878年。

这又是一幅照片式的画作,记录了蒂索当年的生活情景。李奇蒙桥距伦敦以西一个小时火车的路程,是一个远离喧嚣的僻静所在。蒂索很喜欢这座桥古朴的造型。这幅画也反映了蒂索当时的心境:背弃了上流社会的杯觥交錯,蒂索义无反顾地与凯瑟琳走进二人的安静世界。只见蒂索用手杖在地上写下:“I love you”。凯瑟琳在一旁微笑地注视着。手杖象征着画家手中的画笔,一笔一笔地讲述着爱情。因此这幅画的别名叫《爱的宣言》(Declaration of Love)。

图52和图53两幅《等待渡船》中,蒂索以粗狂的笔触用棕色描绘繁忙肮脏的泰晤士河水。而在图54《李奇蒙桥》中以细腻的笔触用绿色和金色烘托河水恬静的气氛,水面上还有白天鹅在徜徉。事实上,当时李奇蒙地区的泰晤士河更加污染不堪。1870年代伦敦社会对如何治理这一休闲区的水域曾有广泛的讨论。而蒂索在画中似乎对问题视而不见,他的眼里只有爱情。

这是当年凯瑟琳的一张照片。坐在上方的男子可能是她的哥哥。

图55:《武士的女儿》(The Warrior's Daughter),1878年。

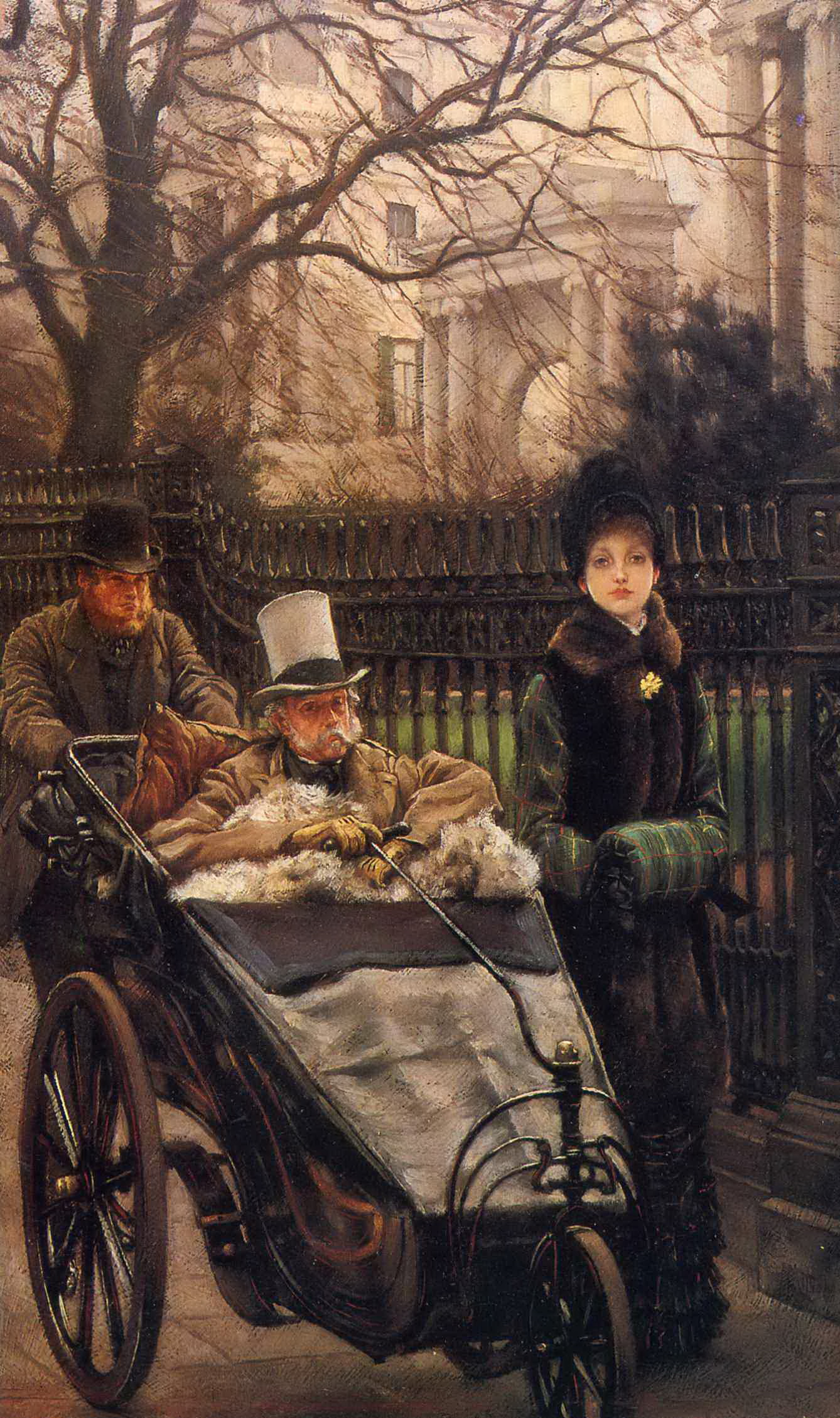

这幅画的背景是伦敦摄政公园(Regent's Park)东侧的坎伯兰露台(Cumerland Terrace)。一位老者由男仆推着在公园里散步,旁边是由凯瑟琳装扮的女儿。老者可能曾是以名英国军官,大概是在海外殖民战争中负了伤,因此只能以轮椅代步。凯瑟琳面无表情地只盯着画外,我们又见到蒂索作品中最明显的特色。这样的目光所所产生的心理效应 - 谁在看、谁没在看、谁在被看、谁被视而不见等等,形成了蒂索的独特美学构图。

坎伯兰露台是十九世纪出为纪念大英帝国海外殖民的赫赫业绩而建造。蒂索用同样的显得沉闷陈旧的棕赭色来描绘坎伯兰露台和老武士,两者同样代表着行将逝去的大不列颠的辉煌。而老武士身边毫无交流的年轻女子则穿着与青草地一样颜色的绿衣服。“记得绿罗裙,处处怜芳草。”

一个垂垂老矣,一个青春焕发,二人的巨大差异耐人寻味。或许暗示着蒂索要告别从前的在上流社会四处奔走为军官和他们的女人们画像的日子,要从此与年轻的凯瑟琳开始绿色的新生活。同时,是否也呈现了蒂索心理上的隐忧?他与凯瑟琳毕竟有近二十载的年龄差距,他也不久会像坐轮椅的武士一样老态龙钟。如何克服代沟、如何满足凯瑟琳感情与生理的需求、如何使爱情常新长生,这都是蒂索不得不面对的问题。

图56:《一种美》(Type of Beauty),1880年。

“窈窕淑女,君子好逑”。

图57:《康复期》(A Convalescent),1876年。

凯瑟琳正值青春年华,却不幸染上当时的不治之症肺结核。那时唯一的治疗办法就是多休息、多呼吸新鲜空气。这幅画中凯瑟琳在蒂索家后院的池塘边休息。蒂索曾多次把这个池塘画进作品中,例如图8《吵嘴》、图16《在英国花园》、图17《门球》、图22《吊床》和图45《野餐》等。

说是“康复期”,只不过是无望的祈愿而已。

图58:《阳光下》(In the Sunshine),1881年。

随后的几年里,蒂索创作了多幅以凯瑟琳为聚焦表现家庭温馨场面的作品。

图59:《读故事》(Reading a Story),1878-79年。

《读故事》又是一幅很具摄影风格的构图,近一半的画面都是毛茸茸的椅背。粗矿的笔触很像蒂索的好友德加的风格,使观众仿佛感觉得到空气的流动。灿烂的阳光是草地呈金黄色。这样的印象派的手法我们曾在图16《在英国花园》和图17《门球》中见过。

图60:《孩子们的聚会》(Children's Party),1881-82年。

图61:《孤儿》(Orphan),1879年。

图62:《捉迷藏》(Hide and Seek),1880-82年。

这幅作品是蒂索豪宅里的场面。几个小女孩在玩捉迷藏的游戏。中间的小女孩刚刚数完数字,待其他孩子藏好之后去寻找她们。躲在沙发后面的几个在偷看她的动静,有一个甚至爬到高高的柜子上面。凯瑟琳在窗前读报,翘着腿,很休闲的模样。数米高的玻璃门通向后院巨大的花房。蒂索用室内的摆设表现了他在艺术上的成功所带来的富有:异国地毯、珍贵毛皮、典雅家具、巨大窗帘、东方瓷器、古朴面具、精致藏画等等。

这是蒂索和凯瑟琳1882年的照片,也可能是他们二人最后一张合影。当年11月,凯瑟琳便去世,当年只有二十八岁。关于她是如何死的有三种说法:一是肺结核日益侵食她的肌体,最后使她油尽灯枯;二是由于她实在无法忍受病痛和咳嗽,有意无意地吞下过量的吗啡,第二天就再也没有醒来。还有一位传记作者说蒂索打算离开凯瑟琳,使她失去了生活最后的希望,于是自尽。

这第三种说法支持的人最少,因为蒂索向来对凯瑟琳呵护有加,从没有迹象要始乱终弃。从这张二人最后的照片来看,虽然凯瑟琳已经病入膏肓,但二人仍然恩爱如昔。蒂索一只手紧握着凯瑟琳的手,另一手抱住她的肩,在她耳畔低声细语,完全不顾近距离接触会感染致命的肺结核。凯瑟琳全身厚厚包裹,以保持体温。她侧耳倾听蒂索的甜言蜜语,脸上呈现幸福的微笑,一如既往地美丽动人。

凯瑟琳去世之后,蒂索用一块紫色的绒布覆盖凯瑟琳的棺椁,默默地守在旁边数个小时。紫色是凯瑟琳的最爱,她给女儿起的名字就叫紫罗兰(Violet)。

随着爱人的离去,蒂索对在英国的家百无留恋。几天之后匆匆离开伤心地,返回法国,再也没有回来。后来人们发现在他的家里所有的物件都留在原地,到处是未完成的画作,还有撒了满地的画笔和颜料。

图63:《花园长椅》(The Garden Bench),1882年。

这一幅作品是凯瑟琳去世后所作。以往蒂索都是根据真人或照片作画,这次只能凭自己的记忆作画。也许对他来说并不困难,因为凯瑟琳的音容笑貌一举一动都深深地刻在脑海里,历历在目。他以此画纪念自己的爱人和那一段温馨的家庭时光。他把这幅画一直悬挂在自己的卧室里,直至去世。

相信赛西尔是蒂索的亲生儿子的评论家把这幅画作为证据。画中微笑的凯瑟琳微微抬起头,以自豪、关爱、欣赏的眼神端详着儿子,把全部注意力都给了他。而顽皮地坐在椅背上的赛西尔,一面抓住母亲的手保持平衡,一面又直视着画外的画家。这样就构成了母亲、儿子、父亲的三角形互动。而凯瑟琳背后的女儿紫罗兰和椅子后面的侄女莉丽安仅仅是陪衬。看来蒂索格外喜欢这个男孩,上面的图53《等待渡船 2》也可以看到蒂索有意无意地做出父爱式的保护性动作。

在西方的艺术传统中,从圣母玛利亚开始,就把花园作为母与子亲密关系的象征。凯瑟琳十七岁就生下女儿,二十二岁又生下儿子,早早就告别青春年华,担负起母亲的责任。《花园长椅》这幅佳作中的温润春风般的微笑与和煦阳光般的眼神,只有在一位母亲的脸上才能看到。凯瑟琳的碎花长裙和花园里盛开的小花相辉映。

图64:《政治女郎》(The Political Lady),1885年。

蒂索在凯瑟琳去世几天之后,于1882年底重返法国。当年他躲避巴黎公社失败后的秋后算账逃到英国,错过了十年来法国绘画界空前热闹的盛宴,期间他还拒绝了好友德加参加他们印象派画展的邀请。这次回到法国,他立即返回社交圈和画家群,很快创作了十余幅名为“La Femme à Paris”(巴黎女郎)的系列。图64和以下的几幅以及我们已经做过介绍的图11《外省姑娘》、图13《时髦女人》和图40《卢森堡花园的星期天》等,都属于这一系列的作品。其中有六幅目前在欧美的画廊公开展示。

蒂索的“巴黎女郎”系列问世时并未获得好评。他毕竟已久别法国,对故地的风情时尚有所生疏。评论家说他似乎总在画同一个英国女人。的确,凯瑟琳是他心目中一个挥之不去的影子。

图64表现一位花枝招展的年轻女郎和她的男人步入聚会的场面。可以看到这是一次外交的政治聚会,因为出席者中有带着红色民族帽子的土耳其人和鹰钩鼻子的北非人。《政治女郎》这一标题显然带有调侃意味,她哪里会对外交政治感兴趣,只关心时尚。只见她身穿巨大的色彩鲜艳的拖地长裙(不知如何能够挤进人满为患的大厅),手摇同样颜色的鹅毛扇,头上也插着羽毛。她手挽着的男人虽然被她挡住了脸,但显然是一位有头有脸的政客。从满头白发来判断,夫妻二人年龄的差距至少有三十岁。他们一出现,周围的人赶紧托住快要掉下来的下巴。他们对女子的气场啧啧称奇,或是对二人巨大的年龄差距窃窃私语。

图65:《业余马戏团》(The Amateur Circus),1883-85年。

这幅作品描绘的是当时莫里埃马戏团演出的场面。这是一个由贵族自发组织的业余马戏团。一群纨绔子弟整日闲得无聊,于是练点把式请上流社会的男女们来观看。这些观众与其说来观赏,倒不如说来捧场,或者参与社交。

与其他全神贯注的观众不同的是,一位面目很像凯瑟琳的女子,毫不关心台上在演什么,而是扭头向外面看,好像在寻找什么人。表演场地里一位小丑,穿着有英国国旗的戏服,似乎注意到她,仿佛在问:我的英国同胞,你不喜欢看我们的表演吗?

也许蒂索画的是他的幻觉:他在梦里惊见凯瑟琳就坐在席间,她微抬起下颚,四下张望,苦苦寻找着他。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”

蒂索知道,虽然天人永隔,但仍然彼此思念。

图66:《艺术家的夫人们》(The Artists' Wives),1885年。

这幅画记录了蒂索参加巴黎艺术家聚会的场面。每年在巴黎工业宫(Palais de l’Industrie)举行沙龙画展的前一天,被称为“上漆日”(Varnishing Day)。这一天画家们把自己的入选沙龙的画作涂上最后一道清漆,来保护明天开始参展的作品。这一天艺术家和他们的友人们会在多扬餐馆(Le Doyen)的庭院里聚集一堂,大开香槟,互相道贺。然后提前内部观赏展品。对于这样的聚会,蒂索本人是这样说的:“一年的辛苦工作结束了,当我们把画作妥妥地挂在墙上,于是就听凭评论家们做最坏的事情,再请买家做最好的事情。”

蒂索在这幅画中画出很多当时的艺术界名人,其中最引人注目的是站在中央戴着高帽子、夹鼻眼镜、长长的黄胡子的男子,他就是当时如日中天的雕塑家罗丹(Auguste Rodin)。

这里又见蒂索的拿手好戏,某一位艺术界的女人扭过脸来朝外面看,形成画外人与画内人的心理沟通。不过比起图65《业余马戏团》中凯瑟琳寻找爱人的眼神,这位女士的笑容看起来有点诡异。

图67:《伴娘》(The Bridesmaid),1885年。

这是巴黎街头的场景。蒂索没有选择新娘新郎,而是画出伴娘和伴郎匆匆准备登上马车参加婚礼。他们的胸前都戴着婚礼的花朵。伴娘显眼的蓝色长裙引来很多行人的注目,两位女店员看来是在工作间歇在街上驻足看热闹,她们的服装我们在下面图68《商店女店员》又可以看到。伴郎正在十分殷勤地帮助伴娘步入马车。只见他一手为她撑伞,一手为她开车门。右手的手套还没有来得及带上或刚刚摘下,左手的手套只戴上一半或脱下一半。伴娘的手套也是脱下或穿上一半,露出里面的肌肤。画家似乎在做出某种暗示,令人猜想过一会儿在马车上会发生什么。

图68:《商店女店员》(The Young Lady of the Shop),1883-85年。

这一幅是“巴黎女郎”系列之一,虽不算蒂索最有名的作品,但我们把它放在最后,要为这一幅多说几句。

作家左拉(Emile Zola)在1883年以巴黎百货商店为题材写了一部小说《女人天堂》(Au Bonheur des Dames)。蒂索很受启发,于是绘制了这幅作品,点名左拉,希望他继续发掘这一题材。

蒂索没有画巴黎大型的百货商店,而是从一家街头小店入手,让观众感受到巴黎的商业文化。

柜台上堆满花边、绸带,橱窗里展示着马甲等女服,由此看来这是一家女服配件的小店,身穿端庄的黑色长裙的女店员满面春风地为顾客拉开商店的玻璃门,另一只手还帮顾客拿着刚刚买下的商品。顾客显然很富有,门外有车夫和两匹高头大马在等待。

蒂索所设计的画面角度是商店门口,左边一半是店里的情景,右边是店外,可以看到巴黎繁忙的大街。沿街商店有红白条纹的遮阳棚,这是巴黎的特色,在伦敦则不多见。一位戴着夹鼻眼镜的男子隔着橱窗直勾勾地向里面张望。引起他的兴趣的,显然不是商店里女子服饰,而是年轻的女店员。那位店员一边忙着伸臂整理货品,一边又不能有失分寸地对外面男子的关注视而不见。她们不允许也不敢得罪任何一位潜在的顾客。

商店狭小而繁忙,两把椅子凌乱摆放,货品堆在柜台上,还散落在地。看来两位店员忙于应付顾客,没有闲暇整理店面。为顾客拉开店门的店员笑容可掬,但那这是职业的微笑,并不说明她很快乐,与上面我们所介绍的凯瑟琳母爱的微笑完全不同(试比较图63《花园长椅》)。

这幅作品中一个很有趣的细节是桌子腿上有一个妖怪或蟒蛇的装饰,伸出要舔舐猎物的长舌头。根据常理来讲,在这样一个不算奢华的小店的柜台上,用这样的装饰物并不实用,既容易损坏又容易碰伤顾客。而蒂索在这里恐怕另有寓意。我们在英语里说的“window shopping”(逛商店),在法语里叫“lèche-vitrines”,直译是“舔橱窗”。而画中橱窗外那位色眯眯地往里看的男子,想“舔”的不仅仅是橱窗。那些年轻漂亮的女店员是巴黎市井的一道风景线,也是商业橱窗里的一种秀色可餐的商品。

购物与时尚,历来是巴黎最引人注目的文化层面,因此女店员很能代表巴黎职业女性这一社会阶层。她们追逐着商业浪潮,同时也追逐着时尚浪潮。或者说不时被这两股浪潮推着随波逐流。在蒂索之前,几乎没有艺术家以店员作为创作题材。在他同时代的画家群里,马奈、莫奈等印象派们忘情于山水;库尔贝、米勒等写实派们关注于最低端劳工和农民的疾苦;梵高、高更等象征派们满足于自我陶醉和异国风情。而最懂得伦敦和巴黎市井文化的,唯有蒂索。

在《商店女店员》这幅画中,除了外面街道上奔驰的车马,其他场景几乎都可以搬到今天。那些女店员们的生存环境、社会地位、工作压力、职业素养,一百多年来都未曾改变。因此我们在欣赏这幅作品时,能够感受到它的现实意义。

蒂索的画,歌咏爱情,记载风物,书写历史。

链接: